中国茶道は、古来から続く深い文化であり、心や精神の在り方に密接に関わっています。本記事では、特に「茶道における心の持ち方」に焦点を当て、その重要性や実践方法、日常生活への応用について詳しく紹介します。茶道は単なる飲み物の儀式に留まらず、心の平穏や調和をもたらすものであり、実際にどのように心を整えるべきなのかを探っていきます。

1. 中国の茶道とその流派

1.1 茶道の歴史

中国茶道の起源は、約5000年前にさかのぼります。伝説によると、神農氏が茶を発見したことから始まったと言われています。彼は山の幸を試し、安全な食物を見極めるために様々な植物を調べ、茶の葉を煮出して飲んだところ、その香りと味わい、さらには健康への効果に気づいたとされています。この物語は、茶が中国文化においてどれほど重要な役割を果たすようになったのかを示しています。

その後、茶は徐々に中国全土に広がり、唐の時代には詩や絵画といった芸術とも結びついて発展しました。特に、唐代の貴族たちは茶を楽しむための独自の儀式を生み出し、茶道の基本的な枠組みを確立しました。これにより、茶は単なる飲み物から文化的な象徴へと昇華していきました。

1.2 歴史的な変遷

茶道の歴史的な変遷は、時代によってさまざまな影響を受けました。宋の時代になると、茶の取引が全国的に行われ、さらに茶の飲み方や楽しみ方が多様化しました。この時期、茶の種類や淹れ方が洗練され、茶を使った詩や文学も盛んに創作されました。特に、詩人たちは茶を題材にした作品を通じて、茶道の美しさやその背後にある哲学を表現しました。

明の時代には、茶道の形式が市民層に広まり、贅沢な茶宴が盛んに催されるようになりました。この頃になると、茶道は貴族だけのものではなくなり、一般の人々にとっても重要な社交の場となりました。茶を囲んでの会話や議論は、友情を深めるための重要な方法として認識され、さらに多くの人々が茶道に親しむようになりました。

1.3 影響を与えた文化

中国茶道は、周辺国や地域に多大な影響を与えました。特に、日本の茶道は中国茶道から多くを学び、独自のスタイルとして発展していきました。日本の千利休や茶の湯の哲学は、中国茶道のエッセンスを取り入れながらも、日本の文化や価値観を反映しています。このように、中国茶道は国境を越えて多くの人々に影響を与える存在となりました。

また、中国茶道は哲学や禅とも深く結びついています。特に、道教や仏教の教えが茶道に込められ、茶を楽しむことが精神的な修行や内面的な探求の一環として捉えられるようになりました。このように、茶道は中国文化の多様性を象徴する重要な要素の一つであると言えるでしょう。

2. 茶道の基本儀式

2.1 茶道具の紹介

中国茶道には、茶を愉しむための多くの道具があります。まず、茶葉を入れる「茶罐(ちゃかん)」や茶を淹れるための「茶壺(ちゃこ)」、そして茶を入れる「茶杯(ちゃはい)」などが挙げられます。これらの道具は、茶道の儀式において欠かせない存在であり、それぞれに特有の特徴や役割があります。

例えば、茶壺は大量の茶を一度に淹れるために使われるもので、形状や材質によって茶の味わいに微妙な違いをもたらします。特に、陶製の茶壺は茶葉の香りを引き立てる効果があるため、多くの茶人に好まれています。また、茶杯も様々なデザインや材質のものがあり、茶を飲む際の心地よさや見た目を重要視したものであると言えます。

2.2 茶の準備と抽出方法

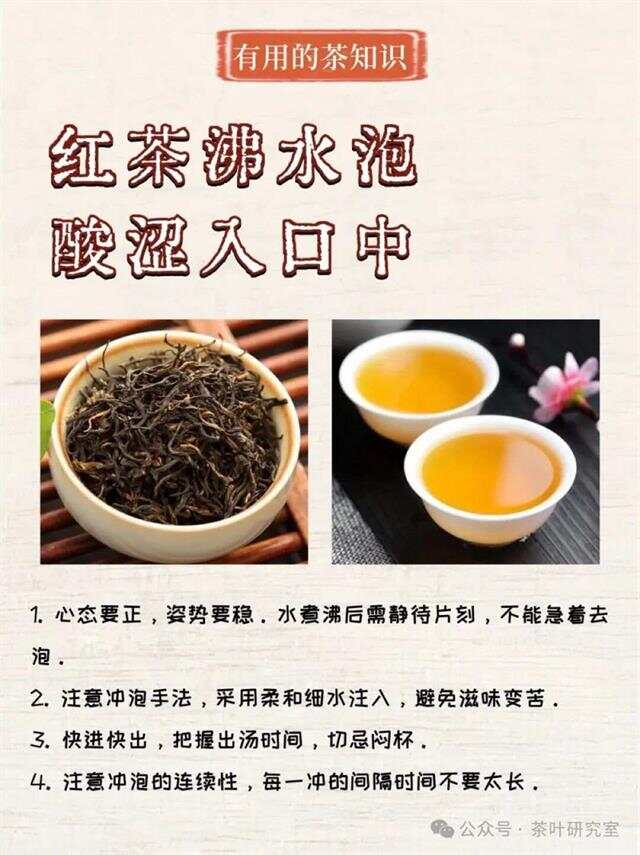

茶道の儀式は、茶の準備段階から始まります。まず、使用する茶葉を選び、必要な道具を用意します。茶葉は種類が非常に多く、それぞれに異なる香りや味わいがあります。緑茶や烏龍茶、黒茶など、選ぶ茶の種類によって抽出方法も変わってきます。

実際の抽出方法は、まず茶壺に適量の茶葉を入れ、熱湯を注ぎます。その後、数分間待つことで茶葉が開き、香り豊かな茶が生まれます。この待つ時間は、茶葉の種類によって異なるため、経験や知識が求められます。また、抽出の際に注意するべきは水の温度であり、温度が高すぎると苦味が強く出たり、逆に低すぎると香りが十分に引き出せないことがあります。

2.3 茶の呈示と飲み方

茶が抽出されたら、次は茶を呈示する段階に入ります。茶杯に注がれた茶は、飲む前に香りを楽しむことが大切です。香りは茶の味わいを大きく影響するため、飲む前に一度香りを確認し、その後、一口飲むことで味わいを感じます。飲む際は、ゆっくりと味わうことが重要で、味や香りをしっかりと感じ取ることで茶の魅力を十分に楽しむことができます。

また、茶を飲む際の礼儀作法にも注意が必要です。茶を持つ手の位置や、飲み終わったあとの茶杯の扱い方など、全てが茶道の一部として評価されます。このように、茶道は形だけでなく、心を込めて行う儀式であることが強調されます。

3. 中国の茶道流派

3.1 主要な流派の紹介

中国の茶道には多くの流派がありますが、特に有名なものに「閩南流(びんなんりゅう)」や「徽派流(きはいりゅう)」があります。閩南流は福建省が発祥の流派で、主に烏龍茶の扱いに優れており、その独特な淹れ方や香りの保持が特徴です。一方、徽派流は安徽省が起源で、特に緑茶を専門としています。これらの流派はそれぞれ異なる地域の文化や習慣に基づいて発展したため、味わい方や道具の使用に独自のスタイルが見られます。

3.2 各流派の特徴

閩南流は、一般的にリズミカルな動作で茶を淹れることが求められます。そのため、スピード感があり、客人との会話を楽しみながら進めるスタイルが特徴です。また、この流派では茶の抽出途中に茶葉の状態を確認するために、何度もお湯を注ぎ足すことが多く、その過程を楽しむことが重要視されます。

一方、徽派流は静けさや静寂を大切にするスタイルがあります。茶を淹れる際の動作はゆっくりとしており、特に瞑想的な要素が強調されます。このような流派の違いは、地域の文化だけでなく、茶を楽しむ人々の心の在り方にも影響を与えていることがわかります。

3.3 流派間の違いと共通点

流派間の違いは顕著ですが、共通点も多く存在します。どの流派も茶の品質を重視し、それぞれの茶の特性を引き出す努力を怠りません。また、茶道は全体的にリラックスした雰囲気の中で行われ、心を整える時間でもあります。これにより、茶を通じて絆を深めることや、日常から解放されることが実現されるのです。

流派間の違いを理解することで、それぞれの文化や哲学を知る手助けになります。さらに、異なる流派に触れることで、自分自身の茶道の楽しみ方も広がることでしょう。このように、流派の違いを大切にしながらも、共通する精神や価値観を理解することが茶道の新たな楽しみ方につながります。

4. 茶道における心の持ち方

4.1 茶道に必要な心構え

茶道を実践する際には、まず心構えが非常に重要です。茶道はただの儀式ではなく、その背後にある哲学や考え方が大切です。そのため、茶を楽しむためには、自身の心を整え、静かな気持ちで茶の時間を迎えることが求められます。心身がリラックスしている状態こそ、茶の真の味わいを感じられるのです。

また、茶道では「一期一会」という言葉が強調されます。この言葉は、一生に一度の出会いとして、一杯の茶を大切にする心を表しています。毎回の茶の時間は二度と再現されない貴重な瞬間であり、その気持ちを忘れずに行動することが重要です。このような心構えが、茶道をより深い体験とする鍵となります。

4.2 瞑想と精神の調和

茶道の実践は、しばしば瞑想と同様の効果をもたらします。茶を淹れる準備や、茶を飲む際の一連の動作は、心を落ち着かせ整えるための時間と捉えることができます。特に、静かな環境での茶道は、日常の喧騒から解放され、自己と向き合う貴重な機会となり得るのです。

また、茶道の中での心の状態は、茶の味わいや香りにも大きく影響します。リラックスした状態で茶を味わうことで、より豊かな香りや風味を感じることができ、逆に、緊張した状態での茶はその魅力を半減させてしまいます。このように、心の在り方が茶道においては非常に重要であり、心を整えることが良い茶を楽しむための第一歩となります。

4.3 日常生活への応用

茶道で学んだ心構えや精神の調和は、日常生活にも応用することができます。日常の忙しさやストレスに対処するために、茶道で培った静けさを意識的に持ち込むことが役立ちます。例えば、仕事の合間に一杯のお茶を飲むことで、自分の気持ちをリセットし、心を整えることができます。

また、友人や家族との時間を大切にするために、茶を共に楽しむことは素晴らしい手段です。一緒に茶を淹れ、飲むことで、より良いコミュニケーションが生まれ、絆を深めることが可能です。こうした日常生活の中での茶道の実践は、ストレスを軽減し、心のゆとりを生んでくれる要素となります。

5. 茶道の現代的意義

5.1 現代社会における茶道の人気

現代社会においても、中国茶道は依然として人気を集めています。特に、健康志向の高まりやストレス軽減の必要性から、多くの人々が茶道に興味を持つようになっています。茶には抗酸化物質が豊富に含まれていることから、健康や美容にも良い影響を与えると言われています。そのため、茶道は精神的な安らぎを提供するだけでなく、身体にも良い成分を届ける存在として認識されています。

また、茶道はリラクゼーションの手段としても注目されています。忙しい現代社会の中、心を落ち着かせる時間として、意図的に茶を楽しむことでリフレッシュする人々が増えています。特に、茶の淹れ方や飲み方にこだわることで、より良いリラックス効果を得ることができると言えるでしょう。

5.2 国際的な影響

中国茶道の魅力は国内だけでなく、国際的にも広がっています。特に、日本や韓国、さらには欧米の国々においても、茶道は注目の文化として受け入れられています。茶道のワークショップやセミナーが海外で開催されることも多く、異文化交流の一環として取り入れられています。

国際的な影響の中で、中国茶道が教える「心を込める」という概念は、多くの人々に感動を与えています。それぞれの国の文化と融合しながら、茶道の精神性が世界中で評価されているのです。特に、茶道を通じて他国との交流が深まることは、文化理解や友好の架け橋とする役割を果たしています。

5.3 お茶を通じた文化交流

茶道は、お茶を通じた文化交流の重要な媒体となっています。国々の異なるお茶文化を理解することで、相互の伝統や価値観を学ぶ機会が増え、交流が促進されます。例えば、中国の茶道が日本の茶道に影響を与えたように、台湾の茶文化や韓国の茶道も、その背後にある精神や価値観を共有することで、互いにインスピレーションを与え合っているのです。

また、茶道を通じて行われる文化交流イベントでは、地域の特性や特色が反映されます。参加者はただお茶を楽しむだけでなく、その地域の歴史や文化を学ぶきっかけにもなります。このような体験は、国際的な視野を広げるだけでなく、世界の多様性を実感させてくれる貴重な機会となります。

6. 結論

6.1 中国茶道の未来

中国茶道の未来は明るいものがあるでしょう。現代のストレス社会において、心を落ち着けるための手段として益々需要が高まっています。また、健康志向が強まる中で、茶の持つ効能への関心も高まっています。これにより、茶道は伝統を守りながらも新たな形での発展を遂げる可能性が広がっています。

さらに、国際的な交流が進む中で、中国茶道の魅力を広める活動も活発化しています。茶道教室やイベントが増え、多くの人々に茶道の魅力を伝える試みが続いています。こうした取り組みにより、中国茶道はますます多くの人々の心をつかむ存在になるでしょう。

6.2 文化としての継承の重要性

中国茶道は、単なる飲み物の文化ではなく、深い精神性や文化の象徴でもあります。そのため、この伝統を未来に継承していくことが重要です。次世代に茶道の理念や実践を伝えることで、茶道は永遠にその魅力を失うことなく存在し続けるでしょう。

また、教育の場での茶道の導入も有意義です。茶道を通じて、子供たちに礼儀や思いやり、丁寧さを教えることができ、次世代を担う人々 育成につながります。このように、茶道はただの伝統文化に留まらず、社会全体にポジティブな影響を及ぼす存在であることが期待されます。

6.3 茶道の普及と教育の役割

茶道の普及は、茶道の教育を通じて進められるべきです。専門的な茶道教室やワークショップを設けることで、多くの人々に茶道の魅力を伝え、実践する機会を提供することが重要です。また、地域のイベントや文化祭での茶道体験コーナーを設けることで、茶道へのアクセスを広げることができます。

さらに、茶道を通じたコミュニティの形成や地域文化の活性化にもつながります。地域の人々が集まる茶道イベントを通じて、新たな友情や協力関係が生まれることで、茶道が持つ社会的な力にも期待が高まります。茶道を広める活動を通じて、より多くの人々がその深い魅力に触れることができることを願っています。

終わりに、茶道はただの飲み物を楽しむための儀式ではなく、心を整え、精神を豊かにするための重要な文化であることがシンプルながらも深いことを理解していただけたでしょうか。茶道は、その一杯の茶の背後にある多様な意味や関わりを大切にすることで、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。