中国の茶道とその流派を通じて、中国茶芸の豊かさと深さを探ることは非常に興味深いテーマです。茶は中国文化の重要な一部であり、その歴史は古代から現代まで続いています。中国の茶道は、単なる飲み物を楽しむだけでなく、哲学や精神、礼儀作法が組み合わさった深い芸術の一形態です。今回は、中国茶芸と日本茶道の違いや共通点について詳しく見ていくことにしましょう。

1. 中国茶道の歴史

1.1 古代の茶道の起源

中国の茶道の歴史は、紀元前2737年に遡ると言われています。この時代、帝王神農氏が茶の葉を煮て飲んでいたという伝説があるのです。茶が薬草としての価値を持っていたことから、当初は飲用よりも医療用途が主でした。やがて、茶が一般的に飲まれるようになり、飲用文化が芽生えました。

また、考古学的な発掘から、周の時代(紀元前1046年-紀元前256年)にはすでに茶が飲まれていた証拠が出ています。この時期の茶は、乾燥させて粉状にした葉を湯に入れて飲むスタイルでした。このように、茶道の原型は古代から存在し、人々の生活に密着した存在だったのです。

1.2 唐代と宋代の茶文化の発展

唐代(618年-907年)に入ると、茶文化は大きく発展しました。この時期には、茶を楽しむための多様なスタイルや用具が登場し、「茶道」という言葉が使われ始めます。特に、詩や書道と一緒に楽しむ文化が形成され、茶は単なる飲み物から文化的な象徴へと昇華しました。

宋代(960年-1279年)には、茶の生産方法や淹れ方がさらに洗練され、庭園の美しさを楽しむ「茶席」が流行しました。この頃から、茶器も多様化し、例えば白磁や青磁の器が使われるようになりました。また、「茶の儀式」という概念が強まって、茶を通じたおもてなしも進化していきました。

1.3 明清時代の茶道の確立

明清時代(1368年-1912年)には、中国茶道はさらに成熟し、各地域に特有の流派が誕生しました。この時期には、乾燥させた茶葉の種類が増え、特に緑茶、紅茶、烏龍茶が人気となりました。明代には「茶経」という茶の本が書かれ、さらに多くの人々が茶の世界に魅了されました。

清代では、茶道が広がり、特に上流階級の間で流行しました。皇帝は自らの茶園を持ち、選りすぐりの茶を楽しみました。この時期、多くの茶道具が発展し、茶道が一つの文化として確立されたことは大きな意味を持ちます。さらに、茶の有用性が広まると共に、日本や朝鮮、さらには西洋諸国にもその影響が及ぶようになりました。

2. 中国の主要な茶道流派

2.1 雲南の普洱茶流派

雲南省は、中国の代表的な紅茶である普洱茶の産地として知られています。普洱茶は、特有の発酵過程を踏むことで独特の風味を持つ茶です。この流派では、しっかりとした土の香りや、まろやかな甘みが特徴です。また、普洱茶は長期間熟成させることができるため、年代物の茶は貴重とされます。

この流派においては、茶の淹れ方一つ一つが非常に重要視されます。例えば、茶葉の量や湯の温度、淹れる時間など、細かな条件が茶の味わいに直接影響を与えます。このような繊細さが普洱茶流派の魅力の一つであり、愛好者たちにとってはその過程自体が楽しみの一環となります。

2.2 福建のウーロン茶流派

福建省では、ウーロン茶が広く知られています。この流派の茶は、半発酵の製法を用いることで、緑茶と紅茶の中間的な特性を持っています。ウーロン茶には、独特の花の香りや甘みがあり、優雅な風味が評価されています。また、「鉄観音」や「大紅袍」といった有名な種類があり、これらは特に高品質とされています。

ウーロン茶を楽しむ際の淹れ方は、やはり非常に重要です。茶器は蓋碗や急須など、地域に応じて異なりますが、いずれにしても、茶葉を香り高く引き出すための工夫がされています。特に、「多次淹れ」することで、茶葉の風味の変化を堪能することができるため、回数を重ねる毎に異なる味わいが楽しめます。

2.3 四川の緑茶流派

四川省は緑茶の産地としても有名で、特に「峨眉山緑茶」や「蒙頂茶」が知られています。この流派の茶は、さっぱりとした味わいと清涼感があり、飲みやすさが特徴です。四川の気候と土壌が育んだ茶葉は、色鮮やかで香りも豊かです。

四川の茶道では、緑茶の淹れ方が非常に重視されており、特に水温や淹れる時間に気を使うことが必要です。高温で淹れると渋みが出やすいため、適切な温度管理が必須とされています。また、四川省の人々は、茶をどのように楽しむかという部分にもこだわりがあり、特に食事との相性を大切にしています。茶と共に四川料理を楽しむことで、両者の味わいが引き立て合うとされています。

3. 中国茶芸の基本概念

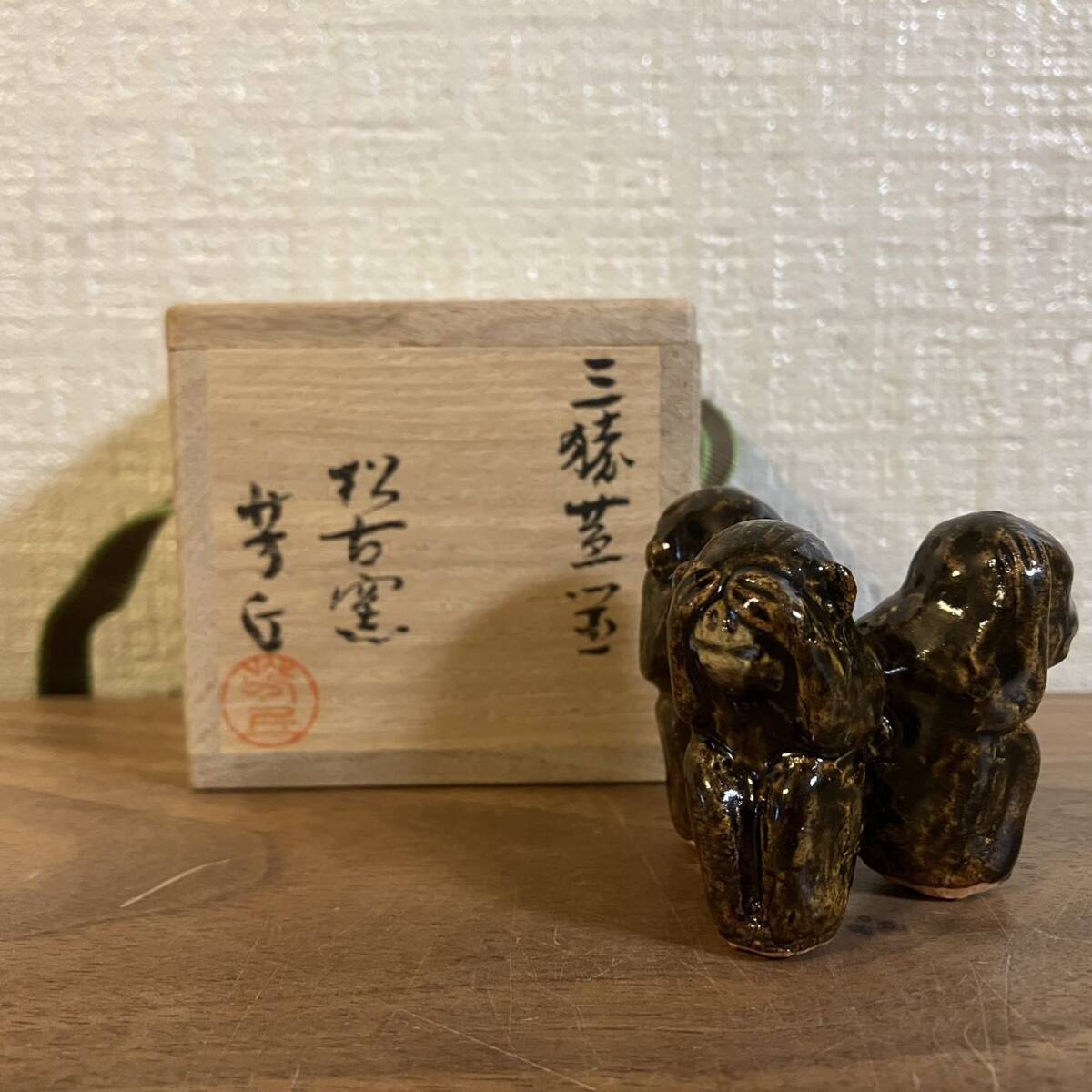

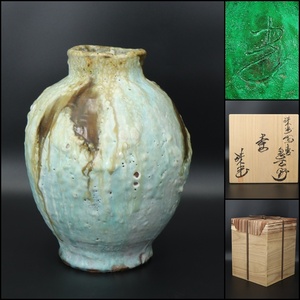

3.1 茶器の種類とその役割

中国茶芸において、茶器は極めて重要な役割を果たします。茶器には、急須、茶杯、茶盤などさまざまな種類があり、それぞれが異なる役割を担っています。急須は茶葉の味を引き出すための容器ですが、その形状や材質によって味わいが変わるため、選ぶ際には慎重な判断が必要です。

また、茶杯は飲む人の手に触れる部分であり、その温もりや形も茶の楽しさの一部です。さらに、茶盤は淹れる際の器具を整頓し、さらに道具の効率を高める役割を担っています。茶器は見た目だけでなく、機能面でも茶の楽しさを引き立てる大切な要素と言えるでしょう。

3.2 錬茶の技術と流れ

中国茶芸には、茶の淹れ方に関する多くの技術や流れがあります。一般的なプロセスは、まず茶葉を選び、適切な温度の湯を準備することから始まります。茶葉は香りや味を考慮して選ばれるべきですが、地域や流派によって好まれる茶葉は異なります。

淹れる際には、最初の一煎目で香りを楽しみ、次第に味わいを引き出していくというポイントが大切です。また、お湯の温度や淹れる時間も重要で、正しいテクニックが習得されていない場合、茶の味わいが大きく変わることがあります。これらの技術は、経験を通じて磨かれていくものです。

3.3 茶葉の選び方と保存方法

茶葉の選び方は、茶の楽しみ方において非常に重要です。新鮮な茶葉を選ぶことが基本であり、香りや色合い、葉の質感を観察して選ぶ必要があります。特に、茶葉の鮮度は茶の味わいに直結するため、購入する際には注意が必要です。

さらに、茶葉の保存方法も重要です。一度開封した茶葉は湿気や光、匂いの影響を受けやすいため、密封できる容器で暗所に保管するのが理想です。こうした繊細な手入れによって、茶葉の良さを長持ちさせることができ、いつでも新鮮な味わいを楽しむことができます。

4. 中国茶芸の実践

4.1 茶会の準備と持ち物

茶会を開く際の準備は、中国茶芸の重要な部分です。まず、茶会を開く場所やその日のメンバーを考慮して、適切な茶葉を選びます。また、茶器やお菓子、お茶うけも準備することが一般的です。茶器は、清潔で整った状態を保つことが重要で、特に茶器によって茶の味わいや雰囲気が変わることを考慮する必要があります。

さらに、茶会の当日は、飲み手のために茶器を配置し、お湯を適切に用意します。茶の種類によって異なるお湯の温度を設定し、誰でも楽しめる体験を提供することが求められます。こうした準備は、参加者全員が大切にされていると感じられる、心温まる瞬間を生み出します。

4.2 茶の淹れ方のステップ

茶の淹れ方には、さまざまなステップがありますが、基本的な流れを把握することが重要です。まず温めた急須に茶葉を入れますが、茶葉の種類によって分量や温度が異なるため、各茶に応じた方法を選ぶことが必要です。その後、お湯を注ぎ、適切な時間待った後に急須から茶を汲み出します。

「湯の温度」や「淹れる時間」がそれぞれ異なる茶の特性を引き出すため、慎重に計画を立てることが大切です。この過程は、参加者が茶を味わう瞬間の前に行われ、緊張と期待感が高まる場面です。

4.3 茶を楽しむためのマナー

中国茶芸には、茶を楽しむためのマナーも存在します。まずは、茶を飲む際に静かに味わい、お湯を注いでくれた人に感謝の気持ちを示すことが求められます。また、茶を飲む際の姿勢や口の使い方にも注意が必要で、礼儀正しさが求められます。

さらに、茶の色や香りを楽しむためにも、過度な会話や音を避けることが望ましいとされています。このように、茶を楽しむことは単なる飲み物を味わう以上のことであり、心を込めたおもてなしやマナーが重視されます。

5. 中国茶芸と日本茶道の比較

5.1 茶道の哲学と精神

中国茶芸と日本茶道の根底にある哲学は、それぞれの文化や精神を反映しています。中国の茶道は、茶を通じての「和」を重視し、参加者同士の調和を願うものであると言えます。また、茶は自然と一体となるものであり、そのプロセスを通じての内面的なかかわりが大切です。

一方、日本茶道は「侘び寂び」の美学が色濃く表れています。質素で、シンプルさを重んじつつも、深い意味を持つ美しさが求められます。この精神は、茶を淹れる一瞬一瞬に表れ、参加者同士の結束感を高めます。両者は、茶を通じた人間関係の構築を意味する点で共通していますが、それぞれの文化背景によって醸成される独自のスタイルが際立っています。

5.2 茶の種類と淹れ方の違い

中国茶芸と日本茶道では、使用する茶の種類や淹れ方にも大きな違いがあります。中国では、多種多様な茶葉が使用され、ウーロン茶、紅茶、緑茶など、地域によって好まれる茶が異なります。そのため、淹れ方も茶葉の種類によって異なるテクニックが求められます。

対照的に、日本茶道では、主に抹茶や煎茶が使われることが多く、特に抹茶は茶会の中心となる存在です。また、特有の道具や動作が求められるため、文化的な整合性が強く働きます。このように、茶の種類や淹れ方の違いは、両者の文化の特徴を際立たせる要因となります。

5.3 おもてなしの文化とその影響

中国茶芸では、おもてなしの文化が重要な要素となり、客に対して心をこめた態度や料理の組み合わせが重視されます。一方、日本茶道も同様に、客に対する細やかな気配りやもてなしが求められますが、特に儀式的な面が強調される点が特徴です。

また、双方の文化には、主催者と客の関係性が深く影響しています。中国では、和気あいあいとした雰囲気が大切にされる一方、日本では、静寂が重要視され、礼儀や言葉遣いに気を配る必要があります。このように、おもてなしの文化は相互に異なりながらも、共通する点も多く見られます。

終わりに

中国茶芸と日本茶道の比較を通じて、両者の文化の深さや特性を理解することができました。茶は単なる飲み物ではなく、思想や哲学を映し出す重要な要素であることを再認識させられます。中国の茶道は流派によって多様な楽しみ方が存在し、日本茶道はそのシンプルさの中に深い意味が込められています。この両者の文化は、今後も互いに影響を与え合いながら、より多くの人々に愛されていくことでしょう。どうぞ、次回の茶会では、これらの知識を活かし、茶を通じた新たな体験を楽しんでみてください。