茶道は中国文化の重要な一部であり、それは単なる飲み物を楽しむ行為ではなく、心身の調和や交流を促進するための儀式です。その中でも、香りは特に重要な要素をもっています。香りは茶葉から抽出される成分によって生まれ、茶道全体の雰囲気や体験を大きく左右します。この記事では、中国の茶道における香りの重要性について詳しく探ってみましょう。

1. 中国の茶道の基本

1.1 茶道の歴史

中国の茶道はその起源を遡ると、数千年前の神話にまでさかのぼります。伝説によれば、神農という神が茶の葉を最初に発見したとされています。茶はもともと薬として利用されていましたが、次第に日常の飲み物として広まりました。唐朝の時代(618-907年)に入ると、茶は詩や美術と結びつき、官僚に愛飲されるようになります。その後、宋朝や明朝にかけて、茶道はより洗練され、現在私たちが知るような形式が確立されていきました。

茶道は世代を超えて伝承される文化であり、多くの流派が存在します。それぞれの流派は独自のスタイルや技法を持ち、地域によっても異なる特色を持っています。また、茶道はただの飲み物ではなく、精神的な修行や芸術とも結びついているため、さまざまな哲学が根底に流れています。

1.2 茶道の哲学

茶道の哲学は、主に「和」「敬」「清」「寂」の四つの要素から成り立っています。「和」は和やかな心を大切にし、「敬」はお互いへの敬意を表します。「清」は清潔さを重んじ、最後の「寂」は無になり、心を静めることを意味します。これらの要素は、茶道の実践の中で日常生活や人生における心のありようにも影響を与えます。

茶道は、ただの飲み物を楽しむ行為ではなく、人生の深い意味を考える手段でもあります。心を静め、自分自身と向き合うことで、より豊かな自分を見つけることができるのです。このように、茶道は単なる儀式ではなく、精神的な成長を促す場としての役割を果たしています。

1.3 茶道の流派

中国の茶道には多くの流派がありますが、特に有名なのは、陸羽流、山水流、そして龍井流です。陸羽流は、詩的な感覚を重視し、茶葉の選び方や淹れ方において非常に厳格な流派です。一方、山水流は自然との調和を重視し、環境音や風景を取り入れた茶の楽しみ方を提案します。最後に、龍井流は中国の緑茶「龍井茶」に特化し、その風味と香りを最大限に引き出すための技術に特化しています。

各流派は独自のスタイルを持ち、その流派に従う茶人たちは、特定の方法やマナーを守ることによって、茶道の深い理解を深めていきます。流派によっては、香りを楽しむことに特に重点を置いているものもあり、香りが茶道における精神的体験といかに密接に関わっているかを示しています。

2. 茶道における香りの役割

2.1 香りの定義と種類

茶道における「香り」は、その場の雰囲気や参加者の心情に大きな影響を与える要素です。香りの種類は様々で、茶葉そのものから発せられる香りだけでなく、茶器、道具、さらには周辺環境からの香りまでも含まれます。例えば、香り高いジャスミン茶は、特にその華やかさが強調され、茶席の雰囲気を一層引き立てます。

香りは、単に飲料の一部であるだけでなく、その背後にある文化や歴史を感じさせるものでもあります。例えば、プーアル茶は特有の土のような香りを持ち、この香りには長い熟成の過程が反映されています。このような香りは、飲む人々に深い思索を促し、茶道の素晴らしさを与えるのです。

2.2 香りが与える心理的効果

香りは、私たちの感情状態や心理に強く作用します。例えば、優雅で甘い香りの緑茶は、飲む人にリラックスや安らぎをもたらし、ストレスを軽減する効果があります。また、香りは記憶と結びつきやすく、特定の香りを嗅ぐことで過去の思い出が鮮明に蘇ることもよく知られています。

研究によると、香りのプレゼンテーションは、社交的な場においても重要な役割を果たします。良い香りは、人々のコミュニケーションを円滑にし、雰囲気を和らげる手助けをします。そういった意味で、茶道における香りは、ただの飲み物の一部ではなく、全体の体験を一層豊かにする重要な要素であることが理解できます。

2.3 香りの表現方法

茶道では、香りを表現する方法も多岐にわたります。まず、香りの「聞き方」として、茶を淹れた際にその香りを嗅ぐことが挙げられます。この際、香りを心ゆくまで感じながら、その背景や持つ意味を考えることが重要です。また、茶を淹れる際に香りを「楽しむ」ことにより、その茶葉の特徴や品質をより深く理解することが可能になります。

さらに、道具や茶器にも香りの表現は重要です。専用の香り箱や茶器は、茶の香りを引き立てる効果があります。焙煎された茶器や、木の香りが漂う茶棚は、全体の雰囲気を一層魅力的にし、香りの体験をより豊かにします。このように、香りがもたらす体験は、茶道の中で非常に多面的であり、茶人の技術や感性に依存しています。

3. 香りを活かす茶の淹れ方

3.1 茶葉の選び方

茶道の基本は、まず香りの良い茶葉を選ぶことから始まります。市場には様々な種類の茶葉があり、それぞれ異なる香りや風味を持っています。例えば、上質な龍井茶はそのフレッシュな草の香りで知られており、その香りを楽しむためには新鮮で香り高いものを選ぶ必要があります。

また、茶葉の産地や採取時期によって香りは変わります。春に収穫された新芽は特に香りが豊かで、柔らかな風味が特徴です。茶人は、香りだけでなく、その茶葉の産地や生育環境にも気を配り、最も香り高いものを選びます。こうした選び方が、茶道における香りの重要性を再確認する一因となります。

3.2 お湯の温度と香りの関係

茶の淹れ方において、お湯の温度は香りを最大限に引き出すために非常に重要な要素です。一般的に、緑茶や白茶は70℃から80℃の低い温度で淹れるのが理想的であり、この温度で淹れることで、茶葉の持つ繊細な香りが引き立ちます。一方、赤茶やウーロン茶などは100℃のお湯で淹れることで、香りと味わいが全体として均一になると言われています。

お湯の温度によって香りは大きく変化するため、茶道では経験を基にしたお湯の温度の見極めが求められます。これにより、同じ茶葉であっても、異なる香りや風味を楽しむことができます。これが茶道の魅力の一つでもあり、参加者に新たな発見や感動をもたらす要素となっています。

3.3 風味を引き出す淹れ方の技法

茶道における淹れ方の技術は、香りを引き出すために非常に洗練されています。まず、茶葉をぽんぽんと軽く擦りながら香りを嗅ぐところから始まります。また、茶葉の分量を適切に計ることも重要です。例えば、1人分の緑茶であれば、茶葉を約3グラムほど用いるのが一般的とされています。

淹れ方に関しては、最初のお湯を注ぐ際の「一注目」が特に重要で、お湯の加減や時間を調整することで香りを最大限に生かすことができます。また、入れた後しばらくおいてお湯と茶葉が十分になじむことで、一層豊かな香りが引き出されます。このように、茶道における淹れ方はただの技術ではなく、香りを楽しむためのアートであると言えるでしょう。

4. 香りと感情の関連性

4.1 香りが引き起こす思い出

香りは、感情や記憶と強く結びついています。ある特定の香りを嗅ぐことで、過去の出来事や経験が鮮明に思い出されることがよくあります。茶道においても、特定の香りがその場の雰囲気を形成し、参加者の心に残る思い出となります。例えば、お茶会で楽しんだ香り豊かな烏龍茶は、後々まで特別な記憶として心の中に留まります。

このような香りは、例えば家族との団欒や友人との楽しいひと時を思い出させる要因になります。このため、茶道は単なる飲み物を楽しむだけでなく、大切な人との思い出をつなぐ重要な役割を果たしているのです。

4.2 香りとリラクゼーション

香りは心を落ち着ける効果があることが多くの研究で示されています。特に、穏やかな香りの緑茶やフレッシュなハーブティーは、飲む人にリラックスした状態をもたらします。茶道の儀式には、心を静めるための空間が用意されており、このような環境で香りを重視することで、心身ともに解放される時間が提供されます。

リラックス効果が特に現れるのは、茶を淹れ、その香りを楽しむときです。お湯を沸かし、茶葉を入れ、優雅な香りが漂うと、日常のストレスから解放され、心地よいひと時を楽しむことができます。このようなリラクゼーションは、茶道における深い体験の一部であり、現代社会において非常に重要な要素でもあります。

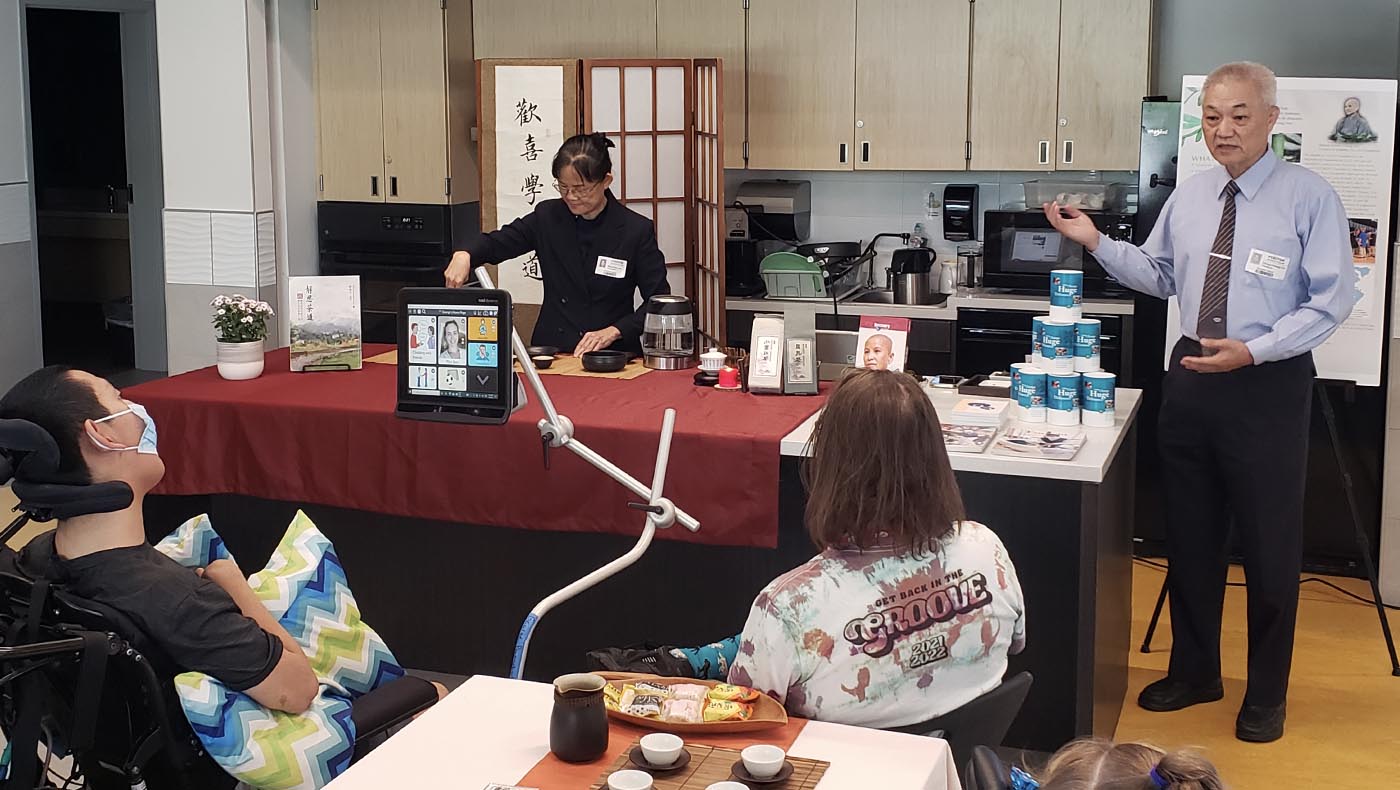

4.3 香りと社交の場

茶道は、社交の場としても重要な役割を果たします。茶を共にし、香りを楽しむことで、参加者同士の距離を縮める効果があります。香りが心地よいと、自然と会話も弾み、リラックスした雰囲気の中でコミュニケーションが取れるようになります。このため、茶道はただの飲み物を味わう場ではなく、心の交流を促進する場所とも言えるでしょう。

また、茶道においては、香りを感じながら過ごす時間こそが、皆で同じ体験を共有する大切な瞬間となります。このため、茶道は文化や歴史を超え、人々の心を結びつける手段としての役割も果たしています。

5. 香りを通じた茶道の深い理解

5.1 香りの美学

香りは、茶道において美学の重要な要素となります。香りの美しさは、茶葉の選び方や淹れ方によって引き出されます。茶道では、香りを楽しむだけでなく、その背後にある美的感覚や感情を大切にします。例えば、茶道具や茶席の配置に気を配ることで、香りの体験を一層豊かなものにします。

茶道の美学は、香りだけでなく、その場の雰囲気や全体の調和にも及びます。選ばれた茶葉、茶器、そして参加者の心持ちすべてが調和してこそ、真の美が生まれるのです。そういった意味でも、茶道は香りを通じて深い美しさを感じる方法論であると言えます。

5.2 香りが築くコミュニケーション

香りは、言葉を超えたコミュニケーションの一環でもあります。茶道においては、香りを通じて感情や思いを伝えることができるため、言葉で表現できない部分を補完します。例えば、特定の香りがもたらすリラックス効果や安らぎを共有することで、参加者同士が深い絆を築くことができます。

このように、香りは茶道におけるコミュニケーションの重要な要素であり、香りを楽しむことで新たな関係性を築く場ともなり得るのです。茶道を通じて香りが共感を生み、コミュニケーションを豊かにする過程は、現代においても非常に価値ある体験といえるでしょう。

5.3 茶道の未来における香りの役割

茶道の未来において、香りの役割はますます重要になると考えられます。現代社会では、ストレスや忙しい日常に追われがちな中で、香りを通じた癒しの時間が求められています。茶道はそのようなニーズに応じ、香りを楽しむ場としての役割を果たす可能性があります。

また、茶道の普及に伴い、香りの多様性や新たな試みも期待されます。国際的に様々な市場や文化と結びつきながら、茶道の香りを楽しむ体験はさらに広がっていくことでしょう。香りを通じて、異なる文化や価値観を理解し合うことができるため、茶道は国際的な交流を促進する手段となることも期待されます。

終わりに

中国の茶道における香りの重要性は、その美しさや深みを語る上で欠かせない要素です。香りは単なる飲み物の一部ではなく、心や感情、さらには人とのつながりを育む重要な要素であることがわかりました。茶道を通じて香りを楽しむことで、私たちは毎日の喧騒から解放され、心豊かなひと時を体験することができるのです。このように、茶道はただの文化でなく、私たちの心を豊かにする素晴らしい伝承でもあります。