イントロダクション

けん玉は、日本と中国のどちらでも親しまれている伝統的な遊びです。この遊びは、シンプルな要素から成り立っているにもかかわらず、技術やスタイル、さまざまな文化的背景によって大きく異なります。本稿では、中国のけん玉と日本のけん玉の違いを中心に、それぞれの歴史や技術、社会的役割、そして未来の展望について詳しく探ります。特に、日本のけん玉については、基本的な技術や技法に焦点を当て、どのように遊ぶのかを具体的に解説していきます。

1. けん玉の歴史

1.1. 起源と発展

けん玉の起源は、古い時代にさかのぼります。中国の文化では、けん玉は数世代にわたって受け継がれており、そのルーツは「けん」という技を使った遊びに見られます。古代中国では、木製の球に紐が付けられ、様々な技術を駆使してこれを操作する遊びが楽しまれていました。この技術は、時間が経つにつれ、他の文化と交わる中で発展し、特に日本において独自の進化を遂げました。

日本におけるけん玉の発展は、江戸時代に起源を持つと言われています。この時期に、けん玉は主に子供たちの遊びとして普及し、それと同時にさまざまな技が生まれました。この遊びは日本の社会に深く浸透し、特に学校教育の一環として取り入れられるようになりました。これにより、日本のけん玉はただの遊びを超えて、教育的なツールとしても重要な役割を果たすようになりました。

1.2. 中国におけるけん玉の位置づけ

中国のけん玉は、日本のものとは異なる進化を遂げました。中国では「木球」という名前で呼ばれ、主に中国南部で親しまれています。けん玉が中国で広まる過程で、様々なバリエーションや技法が生まれ、多くの地域でそれぞれのスタイルが確立されました。このように、けん玉は地域ごとの特色を強く持つ遊びとなり、中国の伝統文化の一部として大切にされてきました。

中国のけん玉は、特に祭りや伝統行事で行われることが多く、地域の人々にとっては欠かせない娯楽です。お祝いの場やコミュニティのイベントでは、けん玉の演技が披露されることがあり、観客を楽しませます。このような文化的な側面は、中国におけるけん玉の位置づけをさらに強固なものとしています。

2. けん玉の基本構造

2.1. 材料と製造プロセス

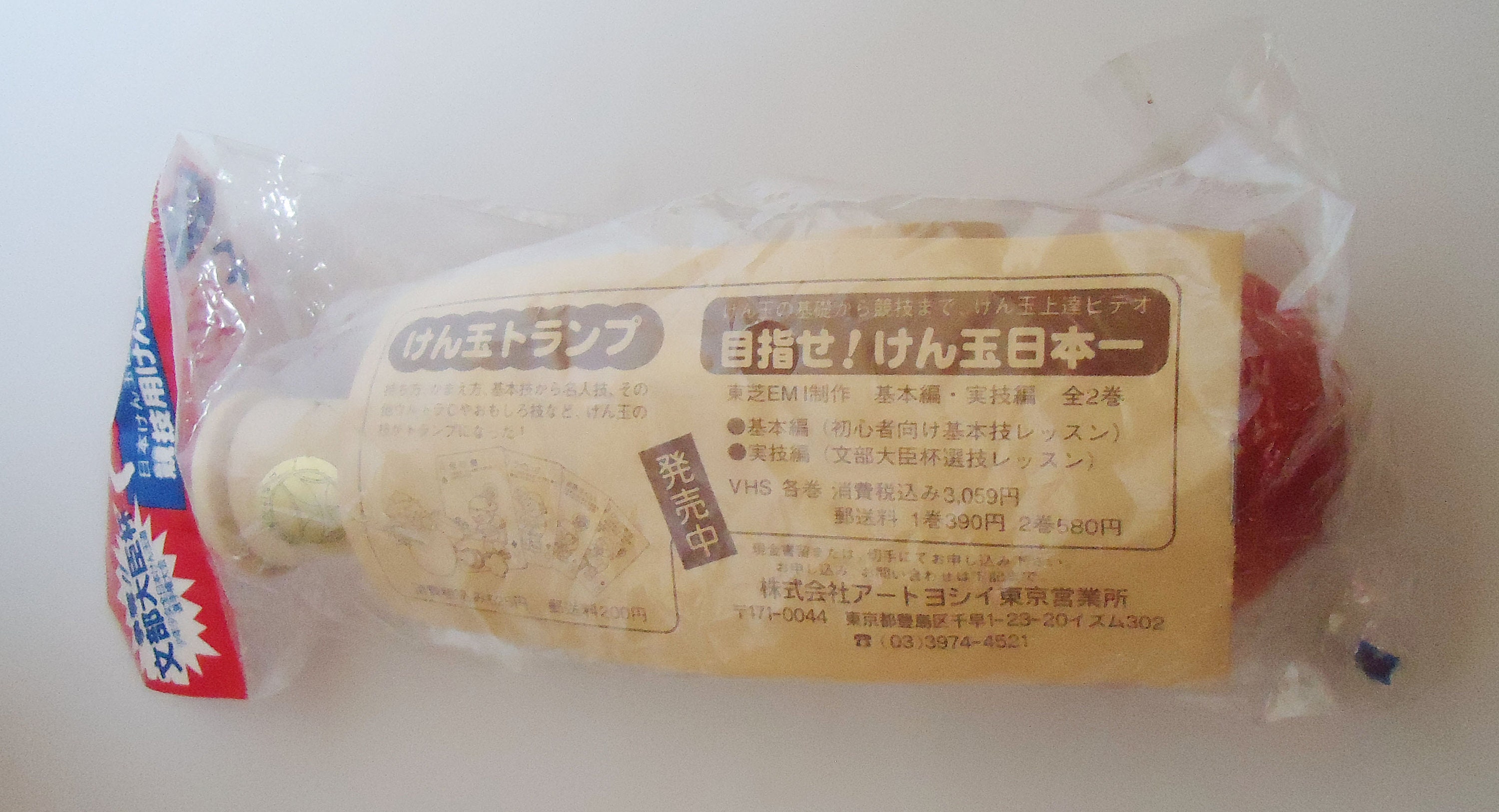

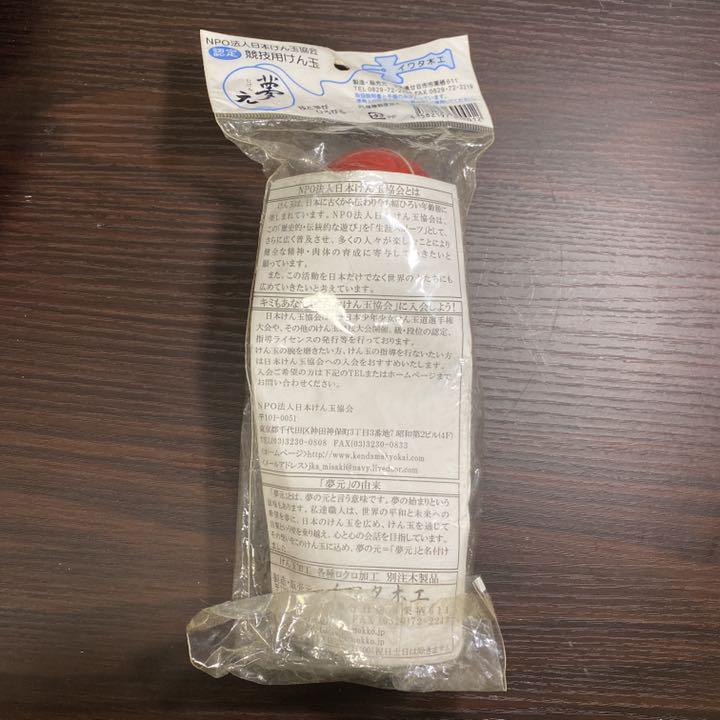

けん玉の基本的な構造は、木製の「玉」と「けん」、そしてその二つをつなぐ「紐」から成り立っています。日本のけん玉は主に化粧合板や木材で作られ、特にやわらかい木が使用されすることが一般的です。木材の選定は、音色や耐久性にも影響を与えるため、職人たちは慎重に素材を選びます。

製造プロセスも非常に重要です。職人は、木を削ったり、磨いたりして形を整え、最後に色とデザインを施します。日本のけん玉は、伝統的な手法を用いて作られることが多く、職人の技術が光る部分でもあります。このように、けん玉の製造には多くの手間と時間がかかるため、安価なものから高額なものまで、豊富な選択肢が存在します。

2.2. 形状とデザインの特徴

けん玉の形状は、遊ぶ上で非常に重要です。日本のけん玉は、一般的に玉が大きめで、けんの部分は少し細長い傾向にあります。この形状は、安定したバランスを保ちながら、さまざまな技を行いやすくするために工夫されています。また、紐の長さも、プレイヤーの好みに応じて調整できるようになっています。

デザインに関しても、日本のけん玉は多彩です。シンプルなものからカラフルなものまで、様々なデザインが施されています。また、日本の伝統的な模様やキャラクターが描かれたものも人気で、見た目の美しさだけでなく、プレイヤーが個性を表現する手段にもなっています。これに対して、中国のけん玉は比較的シンプルなデザインが多く、機能性重視で作られることが一般的です。

3. 中国けん玉の技術と技法

3.1. 伝統的な技法

中国のけん玉には、伝統的な技法が多数存在します。例えば、「球を上げる技法」や「回転技法」は、特に注目されています。これらの技法は、プレイヤーが玉を巧みに扱うためのもので、難易度によってさまざまなバリエーションが存在します。これらの技法は、地域で異なるため、地元のプレイヤーたちによって伝承され、次世代へと受け継がれています。

さらに、伝統的な競技会では、特定の技法が求められることがあり、選手たちはそれに応じた訓練を重ねます。例えば、古来からの伝説的な技法を用いたパフォーマンスが、地域のイベントを盛り上げることがあります。このように、技法の習得は、ただの娯楽を超えて、文化的なイベントとも深く結びついているのです。

3.2. 現代の技法とアプローチ

最近では、中国のけん玉に現代的なアプローチも取り入れられています。例えば、都市部ではストリートパフォーマンスやアートとしての側面から、新しい技法やスタイルが創造されています。これにより、幅広い世代に受け入れられ、新しいファンを獲得することに成功しています。

また、SNSの普及によって、他国のスタイルや技法との交流も進んでいます。これにより、中国のけん玉も国際的なシーンに展開し、各国の技術を取り入れることでさらに進化しています。例えば、日本の技法を取り入れたプレイヤーが、新しい技を創造することも珍しくありません。このような交流は、ただ技術を交わすだけでなく、文化的な理解を深めるための架け橋としても機能しています。

4. 日本のけん玉との違い

4.1. 操作方法の違い

日本のけん玉と中国のけん玉の最大の違いの一つは、操作方法にあります。日本では、基本的に「玉をけんに乗せる」ことを重視し、技を繰り出すために様々な動きを加える傾向があります。一方、中国では、より多くの回転技や、ボディを使った動きを取り入れることが好まれます。このため、プレイヤーのスタイルや体格によって、独自のテクニックが発展するのです。

また、日本のけん玉では、特定の技をマスターすることで、さらなる技に挑戦できる進行性があります。しかし、中国では、初めから様々な技を試す文化があり、初心者が個々のスタイルを見つけることが奨励されています。このように、操作方法の違いは、プレイヤーの経験や文化に根ざしています。

4.2. プレイスタイルの比較

プレイスタイルの違いも顕著です。日本では、けん玉の遊び方は比較的フォーマルで、技の正確性や美しさを重視する傾向があります。競技会では、ルールが厳格に定められており、選手たちはそれに従ったパフォーマンスを求められます。これに対して、中国では、より自由なスタイルが受け入れられており、個々の表現が尊重されます。

中国のけん玉は、しばしばチームプレイや集団での競技として楽しまれ、観客を巻き込む形でのパフォーマンスが特徴的です。このようなアプローチは、社交的な側面を強調し、コミュニティを形成する要因となっています。プレイスタイルの違いは、それぞれの国の文化的背景や社会的な状況に密接に関連しています。

4.3. 文化的背景の相違

けん玉の文化的背景にも大きな違いがあります。日本では、けん玉は学校の教育に取り入れられたり、地域のイベントで競い合ったりしています。このように、けん玉は地域コミュニティや教育に深く結びついているため、子供たちは自然とこの遊びを習得する機会があります。

一方、中国では、けん玉は主にフォークアート的な側面が強く、地域や祭りに根ざした遊びとして親しまれています。そのため、技術的な側面よりも、地元の文化や伝説と結びついた意味合いが強く、地域色豊かなイベントが行われることが多いです。このように、文化的背景が異なるため、けん玉自体の位置づけにも違いが生じています。

5. けん玉の社会的役割

5.1. 教育的価値

けん玉は、単なる遊びにとどまらず、教育においても大きな意義を持っています。日本では、けん玉を通じて集中力やバランス感覚を養うことができるため、多くの学校で体育の一環として導入されています。子供たちは遊びを通じて、身体能力だけでなく、決してあきらめないという精神を学ぶことができます。

また、けん玉を通じて友人とのコミュニケーションや、競争心を育む機会も得られます。これにより、協力やチームワークの重要性を理解し、社会性を養う一助となっているのです。教育的な側面が重視される中、けん玉の持つ価値はますます高まっていると言えるでしょう。

5.2. コミュニティにおける役割

コミュニティにおけるけん玉の存在も重要な要素です。日本や中国の多くの地域では、けん玉を通じたコミュニティイベントや大会が開催されています。これにより、地域の人々が一堂に会し、共同で楽しむ場を提供しています。特に、地域の祭りや行事などでは、けん玉のパフォーマンスが行われることが一般的で、参加者たちの絆を深める役割を果たしています。

また、けん玉を通じた世代間交流も見逃せません。子供たちが年長者から技術を学んだり、逆に若い世代が新しい技を教えることで、代々続く伝統が保たれていきます。このように、けん玉はただの遊びではなく、地域の文化を支える重要な要素として機能しています。

5.3. イベントや競技会の開催

けん玉を題材としたイベントや競技会は、日本と中国で異なる形式で行われています。日本では、全国的なけん玉大会が開催され、多くの選手が参加する機会があります。選手たちは自分の技術を披露し、他のプレイヤーと競い合いながら互いに刺激を受ける場となります。

一方、中国では地域の祭りと連動したイベントが多く、けん玉大会が行われます。これは地域の文化を祝う場としても機能しており、観客を楽しませることに重きが置かれています。中国のけん玉イベントは、地域の人々に愛され、子供から大人までが楽しむことができる場という点で、非常に重要な役割を果たしています。

6. 未来のけん玉

6.1. 新しいトレンドと技術の進化

けん玉の未来において、新しいトレンドや技術の進化は見逃せません。特に、近年ではクラウドファンディングを利用したけん玉の新作や、より高性能な素材を使ったモデルの登場が期待されています。これにより、けん玉の競技性やエンターテインメント性が向上し、より多くのプレイヤーを魅了することが可能になるでしょう。

また、デジタル技術の発展により、オンラインプラットフォームでの対戦や大会も増えてきています。これは、距離に関係なく、さまざまな国のプレイヤーとスキルや技を競い合うことができる新しい機会を提供しています。このような発展は、国際的な交流を促進し、けん玉の価値を高める要因となっています。

6.2. 国際的な交流と影響

国際的な交流も、けん玉の未来において重要な役割を果たします。日本のけん玉愛好者と中国のプレイヤーが互いの技を学び合い、新たなスタイルを創造することで、国境を越えた友情が生まれています。このプロセスでは、お互いの文化を理解し、受け入れることが大切であり、けん玉はその架け橋として機能しています。

さらに、SNSを通じての発信や情報交換が進む中で、けん玉の魅力は世界中に広がっています。プレイヤーたちは自分のプレイ動画を共有し、互いに刺激し合うことで、技術の向上だけでなく、新しいファンを生むことに寄与しています。これにより、今後もけん玉は国際的な遊びとして、さらなる発展が期待されています。

終わりに

けん玉は、ただの遊びではなく、文化や歴史、教育的な価値を持つ重要な存在です。日本と中国では異なる進化を遂げてきたものの、どちらもその地域に深く根ざした伝統的な遊びとして愛されてきました。今後も、新しい技術や文化的交流を通じて、けん玉はさらなる発展を遂げていくことでしょう。在宅での過ごし方が見直される今日において、けん玉のような伝統的な遊びが再評価されるチャンスでもあります。これからの世代がけん玉を楽しむことで、文化が受け継がれ、この素晴らしい伝統が多くの人々に広がることを願っています。