中国の茶道は、歴史悠久な文化の一部であり、さまざまな流派があります。その中でも特に興味深いのは、茶道と禅との関係です。禅の影響を受けた中国茶に焦点を当てることで、それぞれの茶の種類が持つ特徴や効能をより深く理解することができます。本記事では、禅と中国茶の種類について、それぞれの具体的な特徴や健康効果について詳しく紹介します。

1. 中国文化の茶道とその流派

1.1 茶の起源と普及

中国の茶の起源は、古代の神農氏にさかのぼります。伝説によると、神農氏が草木を試した際に、偶然茶の葉が湯に入ったとされています。この出来事をきっかけに、茶は人々の間に広まりました。初期の茶は、調理されたものや薬草と混ぜられて飲まれていました。その後、唐代に入ると、茶を飲むことが一般化し、文化として確立されていきます。

また、茶の普及は、シルクロードを通じて他の文化にも影響を与えました。特に日本や韓国においては、中国の茶文化がそのまま受け継がれていきました。日本の茶道は、禅宗と結びつきながら、独自の発展を遂げたのです。そのため、中国茶道は国際的な要素も多く含んでいます。

1.2 茶道の発展と変遷

中国の茶道は、その歴史の中で数多くの変遷を経ています。宋代には、点茶と呼ばれる方法が生まれ、抹茶のスタイルで茶が楽しむ風潮が広がりました。この時代の文人たちは、茶を愛し、その飲むスタイルを通じて、精神の安定や創造的な発想を求めていました。

明代に入ると、茶道は一層進化し、特に烏龍茶や紅茶の種類が増えました。この時代、茶は贈り物としても重視されるようになり、商業活動としても重要な役割を果たしました。茶道は、ただ飲むだけでなく、もはや社会的、経済的な文化の一部として繁栄しました。

1.3 主要な茶道流派の誕生

中国の茶道は、地域ごとにさまざまな流派が存在します。例えば、福建省の「武夷岩茶」や広東省の「烏龍茶」など、地域特有の製法や飲み方が発展しています。これらの流派は、特有の製茶技術と風味を持ち、それぞれの飲み方にも文化的意味合いが込められています。

また、茶道は流派だけでなく、心のあり方にも影響を与えています。たとえば「陳皮茶」などは、乾燥したミカンの皮を用いることから、健康に特化した茶として人気があります。このように、茶道は飲み物の提供以上の文化的意義を持ち続けているのです。

2. 中国の茶道の基本概念

2.1 茶道の哲学

中国の茶道には、深い哲学的な理念が背後に存在します。茶道は、ただ飲むための習慣ではなく、精神を磨くための手段とされています。特に、内面的な平和や調和を求めることが大切です。茶を通じて、自分自身と向き合い、心の状態を整えることで、より良い人間関係を築くことができるのです。

さらに、茶道は自然との調和も重視します。自然の恵みである茶の葉を尊重し、丁寧に扱うことが求められます。この考え方は、禅の教えとも深く関わっており、自然の中でそこに存在することを意識することが、心の安定につながります。

2.2 茶道における礼儀作法

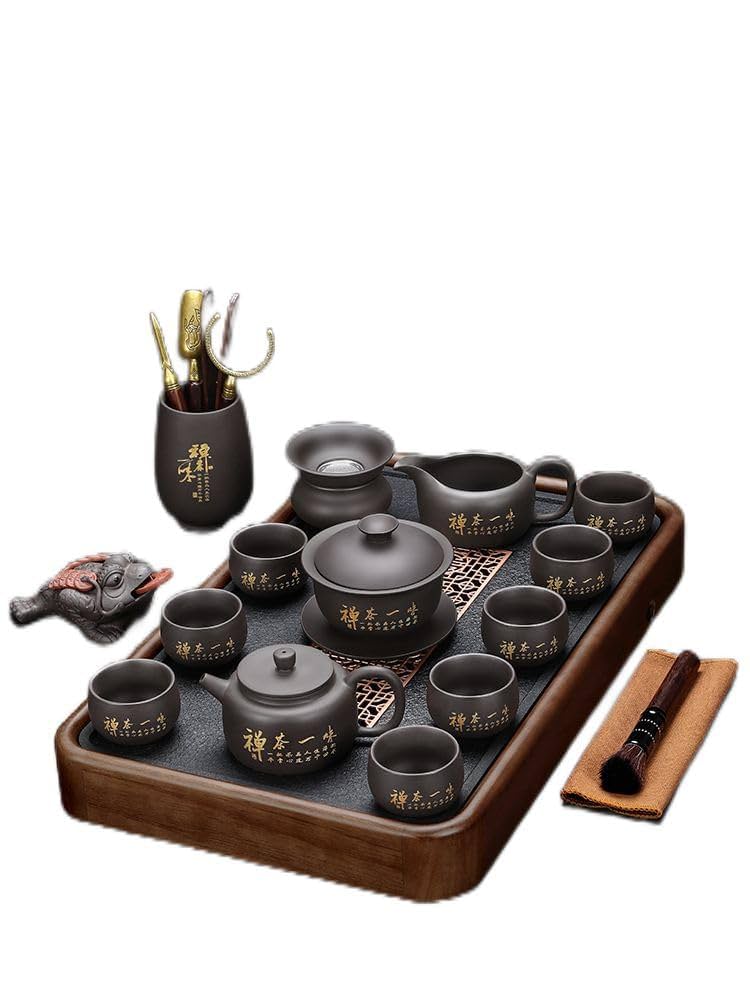

茶道には、礼儀作法が多く含まれています。お茶を淹れるときのセンセーションや、茶を受け渡すときのマナーは、すべてが心を表現する手段です。たとえば、茶器の扱い方や、相手への敬意を表す仕草は、これまでの時間を大切にすることを意味しています。

茶道における言葉遣いや表情は、相手に対する配慮や思いやりが表れます。お茶を飲むことで生まれるコミュニケーションは、言葉以上の深い意味を持ち、その瞬間を大切にすることを教えてくれます。

2.3 実践における心構え

茶道を実践する上での心構えは、「今この瞬間」を意識することです。毎回のお茶の時間は、異なる体験であり、それに対して心を開くことが重要です。時には失敗もあるでしょうが、それもまた茶道の一部として、受け入れることができるようになれば、心が豊かになります。

また、忙しい現代社会において、茶道の実践はリラクゼーションやストレス解消にも役立ちます。茶を楽しむための空間を作り、自分自身を見つめ直す時間とすることで、ただの飲み物以上に大切なものとなるでしょう。

3. 中国の茶道と禅

3.1 禅の基本理念

禅は、中国において仏教の一派として発展した哲学ですが、その核心は「思考を超えた体験」にあります。禅の教えでは、煩悩を捨てることが強調され、日常生活の中にある小さな喜びに気づくことが重視されています。この精神は、茶道にも色濃く反映されています。

「今を生きる」という禅の理念は、茶道における一口の茶の味わい方ともつながっています。茶を飲む一瞬一瞬が、心に留まる体験として味わわれるべきなのです。禅を通じて得られた気づきは、茶を飲むことでより深く感じ取ることができます。

3.2 茶道と禅の関係

茶道と禅は、長い間密接な関係を築いてきました。禅僧たちは、茶を飲むことで得られる心の静けさや、集中力を高めるための手段として茶を位置づけました。それにより、茶道は単に茶を味わうだけでなく、精神的な修行としての側面を持ち始めたのです。

また、現代においても、茶道を通じて禅の考え方を実践する人々が増えています。心を整え、自分自身を見つめるための手段として、茶道は多くの人々に受け入れられています。そのため、茶道は文化的な体験だけでなく、自己探求の旅でもあるのです。

3.3 禅の精神を通じた茶の楽しみ方

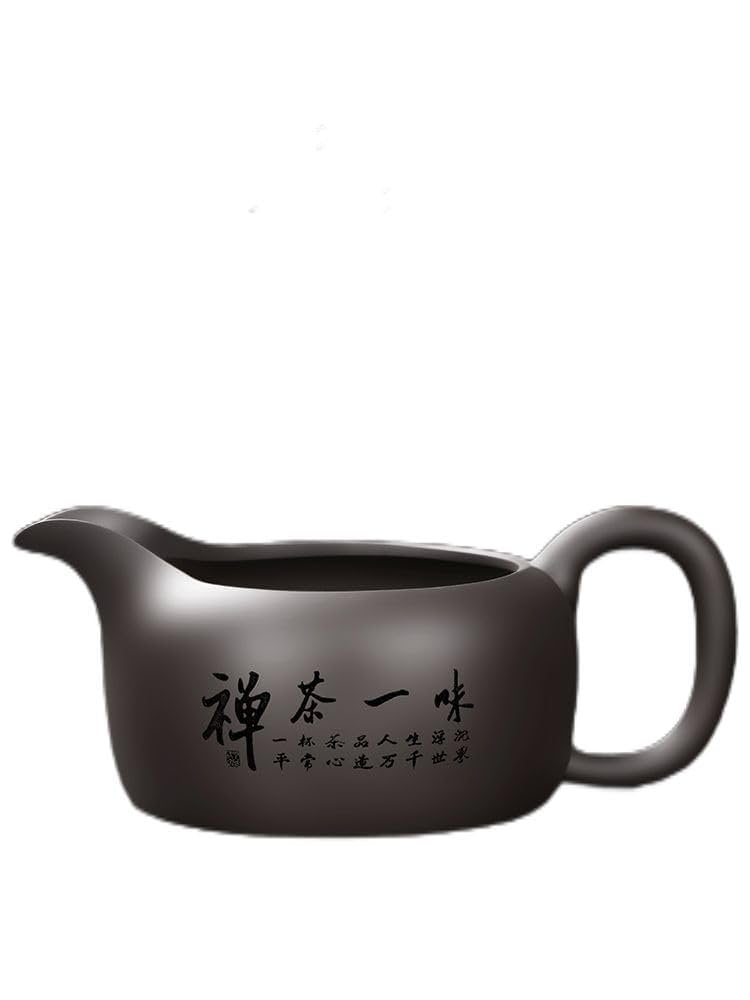

禅の精神を体現した茶の楽しみ方は、シンプルでありながら深い意味を持っています。お茶を淹れる瞬間、茶器を手に持つ感覚、香りを嗅ぎながら味わう一口、これらの行為はすべて、禅を感じる体験になります。思考を手放し、五感を研ぎ澄ませることで、心が解放される瞬間を味わうのです。

また、「無心」で茶を楽しむことも、禅の教えの一環として大切です。飲むことに集中することで、茶そのものの味わいや香りが新たに感じ取れるようになります。余分な思考から解放されることで、茶の深い魅力に気付くことができます。

4. 禅と中国茶の種類:それぞれの特徴と効能

4.1 緑茶の特徴と効能

緑茶は、その鮮やかな緑色が特徴で、中国では「龍井茶」や「煎茶」などが有名です。緑茶は、茶葉が摘まれた後、すぐに熱処理を施すことで酸化を防ぎ、フレッシュな風味を保っています。このため、緑茶は非常に香り高く、すっきりとした味わいがあります。

緑茶の健康効果も注目されています。特に、抗酸化作用を持つカテキンが豊富に含まれており、免疫力を高めたり、老化防止に寄与することが知られています。また、ダイエット効果があるとも言われており、体重管理をサポートする飲み物としても人気があります。

更に、緑茶は精神を安定させ、集中力を高める効果もあるため、禅の実践に適した飲み物とされています。リラックスしながらも、心を整えるための一助となるでしょう。

4.2 紅茶の特徴と効能

紅茶は、発酵した茶葉から作られるため、深い色合いと強い香りを持っています。「普洱茶」や「ダージリン」など、人気の種類が多く存在します。紅茶は、通常、ミルクや砂糖と合わせて楽しまれることが多いですが、ストレートで淹れてもその風味を堪能できます。

紅茶の効能には、心血管系の健康を促進する効果があるとされています。特に、心臓病のリスクを低減する成分が含まれているため、日常的に飲むことで健康を維持する助けになります。また、紅茶に含まれるカフェインも、集中力を高めるのに役立つとされ、仕事や勉強の合間に良い選択肢となります。

禅の観点から見ると、紅茶は豊かな香りを楽しむことで、心を穏やかに保つ手助けをしてくれます。特に、飲む時間をしっかりと確保することで、より一層その豊かな風味を楽しむことができ、精神的な余裕を持つことができます。

4.3 烏龍茶の特徴と効能

烏龍茶は、半発酵の茶葉から作られ、緑茶と紅茶の中間的な風味を持っています。代表的なものには「鉄観音」や「東方美人」があり、それぞれの地域で違った風味が楽しめるのが特徴です。烏龍茶は、その香ばしい風味とまろやかな味わいが、多くの茶愛好家に好まれています。

そして、烏龍茶は、脂肪燃焼を促進するとされる成分を含んでおり、体重管理や美容にも効果が期待されています。また、消化を助ける働きもあり、食事の後に飲むことが推奨されています。このような効能は、日常生活の中での健康維持に寄与します。

さらに、烏龍茶は茶道においても重要な位置を占めています。茶を理解し、楽しむための過程が多く、禅と同様の精神性を必要とすることが魅力です。この神秘的な飲み物を通じて、より深いリラックス体験に繋がるでしょう。

4.4 白茶と黄茶の特徴と効能

白茶は、若芽と葉の部分を手摘みし、極めて少ない加工程度で作られます。このため、白茶は非常にフレッシュで軽やかな風味を持ちます。「白毫銀針」や「白牡丹」が特に人気で、香りや味わいが特徴的です。豊かな香りの中に、ほんのりとした甘みがあります。

白茶の効能としては、抗酸化作用が高く、肌の健康を保つのに役立つとされています。また、リラックス作用が強く、ストレスを軽減するための飲み物としても重宝されています。禅の实践とも合致する特性を持っているため、心を落ち着かせるための一杯としての重要性が増しています。

黄茶は、発酵度が低く、特有の甘い香りと柔らかな味わいを持っています。手間がかかる製法により、貴重な茶の一つとされています。黄茶は消化に良いとされ、体を温める効果も期待されています。どちらの茶も、禅の心を感じる場面での選択肢となり、心に安らぎを与えてくれる存在となります。

5. 茶道の現代的意義

5.1 中国国内における茶道の復興

近年、中国国内において茶道の復興が見られます。若い世代でも茶道に興味を持つ人々が増えており、茶の淹れ方やマナーを教える教室も増加しています。茶道を通じて、文化的なアイデンティティを再発見する動きが進んでいるのです。

さらに、都市部ではカフェ文化が広がる中で、茶を専門に扱ったお店も人気を集めています。これにより、茶道が現代のライフスタイルに適応し、新たな形で茶を楽しむ機会が増えています。こうした動きは、茶道を単なる伝統文化としてだけでなく、現代的な文化活動の一環として捉えることを可能にしています。

5.2 海外における茶道の影響

茶道は、国際的にも注目されるようになっています。日本の茶道や、中国の茶道が海外の文化イベントや展示会で紹介され、多くの人々がその魅力に気づくきっかけとなっています。また、各国の文化と融合する中で、新しい茶道のスタイルが生まれつつあります。

このように、茶道は国際的な交流の架け橋ともなり、他の文化との共鳴を生み出しています。例えば、アメリカやヨーロッパでのティーセレモニーは、茶道の影響を受けつつも、独自のスタイルを持つようになっています。国籍を超えた交流が進むことで、茶道は新たな価値を獲得しているのです。

5.3 茶道を通じた文化交流の可能性

最後に、茶道は文化交流の素晴らしい手段となります。茶を通じた対話は、言葉を超えて人々を結びつける力を持っています。国際的な友好を深め、異なる文化間の相互理解を促進する役割を果たすでしょう。

さらに、茶道を通じて培われる心の余裕や礼儀作法は、教育やビジネスシーンでも重要な要素となりえます。茶を含む文化活動を通じて、相手を尊重し、理解し合う姿勢を育むことができれば、より良い社会を形成する一助となるでしょう。

終わりに

中国の茶道と禅の結びつきは、単なる飲むための文化に留まらず、心の探求や人生の教訓として多くの人々に響いています。多様な種類の中国茶を理解することで、その背後に潜む豊かな文化や哲学に触れることができるのです。茶道と禅の融合は、現代においても色褪せることなく、人々に新たな価値を提供し続けています。今後さらに、この美しい文化が広まり、人々の心を豊かにする希望を抱きながら、私たちも茶のある生活を楽しんでいきましょう。