中国文化の中で、伝統的な遊びと遊戯は非常に重要な役割を果たしています。その中でも特に注目されるのが「紙相撲」です。紙相撲は、シンプルながらも奥深い遊びで、子供から大人まで楽しむことができます。ここでは、紙相撲のルールやプレイ方法について詳しく紹介していきます。

1. 紙相撲の概要

1.1 紙相撲とは何か

紙相撲は、紙で作られたフィギュアを使って行う相撲の遊びです。この遊びは、二人のプレイヤーがそれぞれ自分のフィギュアを使い、対戦相手を場外に押し出すことを目指します。遊びの基本ルールは非常にシンプルですのが、シンプルだからこそ、さまざまな戦略や技術が求められます。

フィギュアは手作りすることもできるため、個性を出す楽しみもあります。事前に友達や家族と一緒にフィギュアを作る時間も、紙相撲の楽しみの一部と言えるでしょう。基本的には、各プレイヤーが自分のフィギュアを持ち寄り、お互いに戦わせる形となります。

1.2 歴史的背景

紙相撲のルーツは、日本の伝統的な相撲にあると言われていますが、中国でも同様の遊びが存在しました。古くから伝わるこの遊びは、コミュニケーションの手段としても機能しました。友人や家族とともに楽しむことで、人々の絆が深まったのです。

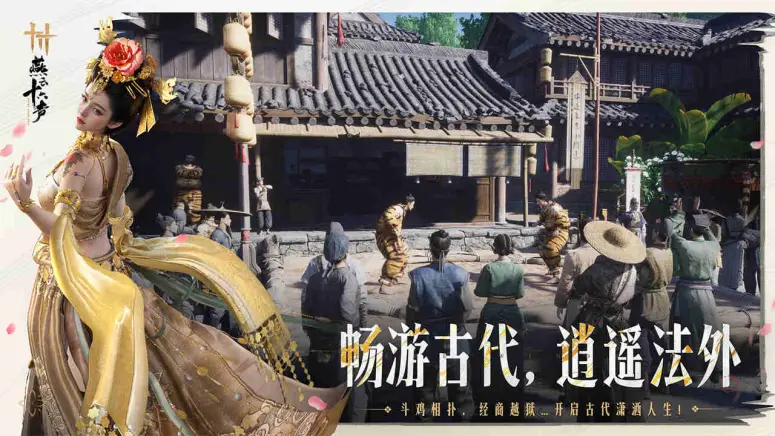

歴史的には、紙相撲は明代の頃から存在し、特に子供たちの遊びとして盛んに行われていました。町内のイベントや学校の行事で行われることも多く、世代を超えて受け継がれています。地域によっては、特別な祭りの一環として紙相撲が行われることもあります。

近年では、SNSや動画プラットフォームの普及により、多くの人が紙相撲の楽しさをシェアするようになりました。これにより、昔ながらの遊びが新たな形で現代に蘇っています。

2. 必要な道具

2.1 紙相撲のフィギュア

紙相撲に必要なフィギュアは、自分で作ることができます。通常、フィギュアは厚紙で作るのが一般的です。自分の好きな色やキャラクターを選んでデザインし、オリジナルのフィギュアを作成するのが楽しいところです。

フィギュアは、特に戦う際に重要な要素です。大きさや形、重心の位置などがプレイに影響を及ぼすため、工夫して作ることで戦略性が高まります。また、紙相撲ならではの柔軟性を活かし、フィギュアの振り付けを考えるのも遊びの一部です。

さらに、多くの場合、プレイヤーはフィギュアに自分の名前や好きなシンボルを描くことで、より一層愛着が湧きます。友達同士で「どちらが強いか」を競うことも、楽しさを増幅させる要因となるでしょう。

2.2 マットと場の設置

紙相撲を行うためのマットは、基本的にはFlatな面があれば何でも構いませんが、一般的には円形のエリアが望ましいとされています。マットを作る際は、色鮮やかな布や紙を使うことで、視覚的にも楽しめます。

また、マットのサイズや質によって、フィギュアの動きや力の入り方が変わるもので、対戦の緊張感や興奮を高める要素となります。例えば、滑りやすいマットにすると、フィギュアが思うように動かないこともあり、逆に難易度を上げることができます。

さらに、マットを設置する際には、周りに観戦する人々のためのスペースを確保することも大切です。友達や家族と一緒に観戦しながら盛り上がることで、紙相撲の楽しさが倍増します。

3. 基本的なルール

3.1 勝敗の決定方法

紙相撲における勝敗は、主に相手のフィギュアを場外に押し出すことで決まります。この際、相手のフィギュアがマットの外に出た瞬間、勝者が決まります。また、フィギュアが倒れてしまった場合も、負けとなるのが一般的なルールです。

ただし、勝敗を決定する方法は地域やプレイヤーによって微妙に異なることがあります。勝者が次の対戦者を選ぶルールを採用する形も、ゲームをよりスリリングにするための工夫です。このように、ルールをアレンジすることで、遊びの幅が広がります。

勝敗をどのように決めるかについてプレイヤー同士で話し合うことも、ゲームの面白さを引き出す要素ともなります。これにより、相手とのコミュニケーションも深まり、ゲーム自体のバリエーションが増すのです。

3.2 対戦の進行

対戦は、まず両プレイヤーがフィギュアを持ってマットの中央に集まります。ゲームの開始を告げ合いながら、一斉にフィギュアを動かします。フィギュアは手で押したり、引いたりして動かすのが基本ですが、ここでも戦略が求められます。

例えば、「先に攻撃するか、待つか」を考えることで、より緊迫感が増します。相手が不意を突いて攻撃してくることもあるので、集中力が必要です。この対戦中に出る派手な掛け声やリアクションも、紙相撲の楽しさを引き立ててくれます。

多くの場合、対戦は何回か行われ、勝ち残ったプレイヤーが次のラウンドに進む形式です。これにより、緊張感とともに勝利を目指す楽しみが強化されます。

4. プレイ方法

4.1 プレイヤーの役割

紙相撲では、プレイヤーの役割が明確です。各プレイヤーは自分のフィギュアを操作し、相手に勝つことを目指します。その際、戦略を考えたり、タイミングを見計らったりすることで、自らのフィギュアを有利に働かせる必要があります。

また、相手プレイヤーの動きを観察して、次の一手を予測することも重要です。特に、相手の行動から「どのように攻撃してくるか」を察知することが、勝利の鍵となります。ここに心理戦の要素が加わるため、単なる遊び以上の緊迫した状況が生まれるのです。

さらに、プレイヤー同士の対戦が終わったら、その結果をみて再度考察することも勧められます。何が良くて何が悪かったのかを話し合うことで、お互いにレベルアップできる機会となります。

4.2 対戦の流れ

対戦は、初めに両プレイヤーがフィギュアを配置し、合図をかけることで開始されます。この時に「いざ、よいしょ!」という掛け声が仲間や周囲から飛び交うと、雰囲気が一層盛り上がります。

フィギュアを動かす際には、前に出るか、横に動くか、または後に下がるかという選択肢があります。それぞれの動きに対する反応を察知し、相手の行動を考えながら自分のフィギュアを操作します。このように、絞り出された戦略が本当に役立つ瞬間が多々あります。

負けた場合でも、次のラウンドには立て直すチャンスがあります。敗れても「次は勝つぞ!」と意気込むことで、対戦がより刺激的になります。また、勝者は次のプレイヤーを選ぶことができるため、連戦の楽しみも生まれます。

5. 紙相撲の楽しみ方

5.1 フレンドリーな対戦

紙相撲の楽しみの一つは、友達や家族と一緒に楽しむことです。気軽にプレイできるため、リラックスした雰囲気で対戦が進みます。特にカジュアルなフレンドリー対戦は、相手に勝つことよりも楽しむことが主眼です。

このような対戦では、勝ち負けにこだわらず、大いに笑い合ったり、挑発し合ったりすることが推奨されます。「今度こそ負けないぞ!」と意気込みながらも、楽しい催しになることが目的です。

また、友人同士での対戦は、季節ごとのイベントやお祭りの一環として行うことも大いにあります。皆が一堂に会する場で行うと、さらに楽しさが倍増します。

5.2 トーナメントの開催

紙相撲をより楽しむためには、トーナメントを開催するのも有効です。複数のプレイヤーが参加できる形式で、勝ち残り方式のトーナメントを組むことで、非常にエキサイティングな体験ができます。

トーナメントの開催にあたっては、ルールを事前に決定し、スケジュールを立てることが重要です。また、勝者には小さな賞品を用意することで競争心がさらに高まります。勝利を目指して全員が集中し、真剣勝負を楽しむ姿は、観る側にも刺激的です。

特に、学校やスポーツクラブなどの集まりでトーナメントが開催されることもあり、参加者全員にとっての良い思い出となります。各自がフィギュアをアレンジし、オリジナルの個性を出し合う過程で、友情が深まるのも大きなポイントです。

6. まとめと今後の展望

6.1 紙相撲の文化的意義

紙相撲は、日本や中国をはじめとするアジアの伝統的な文化に根ざした遊びです。この遊びを通じて、人々はコミュニケーションを育み、世代を越えた絆が生まれます。情報化時代の今でも、紙相撲のようなアナログな遊びが根強く残っていることは非常に意義が深いです。

また、紙相撲を通じて、自分たちの文化や伝統を見つめ直す機会ともなります。次世代に受け継いでいくことの重要性を感じながら、楽しむことができます。このように、紙相撲は単純な遊びに留まらず、多くの文化的な要素を含んでいます。

6.2 未来の楽しみ方

未来においても、紙相撲は新たな形で進化する可能性を秘めています。たとえば、デジタル技術と結びつけた新しい遊び方が考案されることもあるかもしれません。VR技術を取り入れた対戦など、より多くの人々が楽しめるスタイルが生まれることが期待されます。

さらに、地域ごとの紙相撲大会やオンラインイベントの開催も増えることでしょう。これにより、地理的な制約を超えて、さまざまな人との交流が生まれることが望まれます。紙相撲が新しい形で行われ、多くの人に楽しまれる姿が目に浮かびます。

終わりに、紙相撲は遊びの楽しさだけではなく、人々の絆を深めるための大切な手段です。これからもこの伝統的な遊びを様々な形で楽しみ、語り継いでいきたいものです。私たちの文化を大切にしながら、新しい遊び方を見つけていくことこそが、紙相撲の真髄と言えるのではないでしょうか。