笹舟は、中国の伝統的な遊びと文化の中でも特に親しまれている遊びの一つです。この遊びは、子供たちが手軽に楽しむことができるだけでなく、その制作過程や習慣には深い意味があります。笹舟を通じて、自然との繋がりやコミュニティの文化を学ぶことができ、またその背後には多くの歴史と物語が秘められています。今回は、笹舟の歴史や起源について詳しく見ていくことにしましょう。

1. 笹舟の概要

1.1 笹舟とは何か

笹舟とは、主に笹の葉を使って作られる小さな舟のことです。これらの舟は、しばしば川や池などの水の上に漂わせて遊ぶために使われます。大きさや形は地域によって異なりますが、多くはシンプルな形をしています。笹の葉は柔軟で耐水性があるため、適した材料として長い間利用されてきました。

笹舟の魅力は、その簡単な制作過程にあります。子供たちは手軽に作ることができ、材料も身近にあるため、自然を楽しむ遊びとして支持されています。子供たちが自分で作った舟を流す時間は、彼らの創造力を養い、同時に自然との触れ合いをもたらします。

さらに、笹舟は単なる遊び道具ではなく、地域の伝統や文化を象徴するものでもあります。多くの地域では、笹舟に関連した祭りやイベントが行われており、代々受け継がれる文化的な価値が込められています。

1.2 笹舟の文化的意義

笹舟は、ただの遊び道具を超えた文化的な象徴となっています。特に、子供から大人へと文化を継承する重要な役割を果たしています。笹舟を作り、流すことを通じて、地域の人々が自然とつながり、共同体の絆を強めることができます。このような活動は、時代が変わってもなお重要な意味を持ち続けています。

加えて、笹舟には人々の願いを込める習慣もあります。特に旧正月などの特別な時期には、作った舟に願い事を書いたり、家族の健康を祈ったりして水に流します。このような行為は、笹舟に代々の思いや文化を込める方法として、大切にされています。

そして、笹舟は子供たちに自然環境について考えるきっかけを与えます。自然の材料を使うことで、生態系や環境保護の大切さを学ぶことができ、将来世代への影響をもたらします。笹舟を通じて育まれる感性は、子供たちが大人になった際にも、その後の行動に影響を及ぼすことでしょう。

2. 笹舟の歴史

2.1 古代の笹舟の起源

笹舟の起源は古代中国にまで遡るとされています。初めは生活の道具として使われており、漁や運搬に用いられていました。その後、子供たちの遊びへと進化し、次第にその形や使い方が地域ごとに発展していきました。最古の文献に登場する笹舟に関する記述は、数千年前に書かれたものであり、当時の人々の生活様式や風習を知る手がかりとなっています。

古代では、笹舟はただの遊び道具ではなく、神聖な意味合いを持つこともありました。水に流すことで災いを祓う儀式として用いられ、地域の信仰とも深く結びついていました。地方によっては、流した笹舟が流れ着く先に良い運が訪れると信じられていたため、人々は願いを込めて舟を流すことが多かったようです。

このように、笹舟は古代から現代まで続く長い歴史を持っています。その過程で多くの伝説や故事が生まれ、地域の文化の一部として息づいています。歴史的背景を知ることで、笹舟に込められた人々の思いや伝統をより深く理解することができるでしょう。

2.2 笹舟に関する伝説と物語

笹舟に関する伝説や物語は多岐にわたります。例えば、中国のある地方では、ある年の大干ばつの際、村の子供たちが笹舟を作って流し、その舟の先に願い事を載せることで雨を呼ぶことに成功したとされています。この物語は、笹舟が持つ力強い意味を物語っており、自然への感謝や信仰を表現しています。

また、ある地域の伝説においては、笹舟が天の使者となり、流すことで願いが天に届くという話もあります。特に子供たちが作った笹舟は、無邪気な思いを象徴し、大人たちの重苦しい思考から解放される瞬間を提供してくれます。そうしたストーリーは、笹舟に対する親しみを深める要素の一つとなっています。

さらに、笹舟と共に自然を尊ぶという思想が地域文化に根付いているため、笹舟は単なる遊びにとどまらず、地域のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。伝説を通して、笹舟が地域社会の中で持つ意味や重要性を再確認できるのです。

3. 笹舟の制作方法

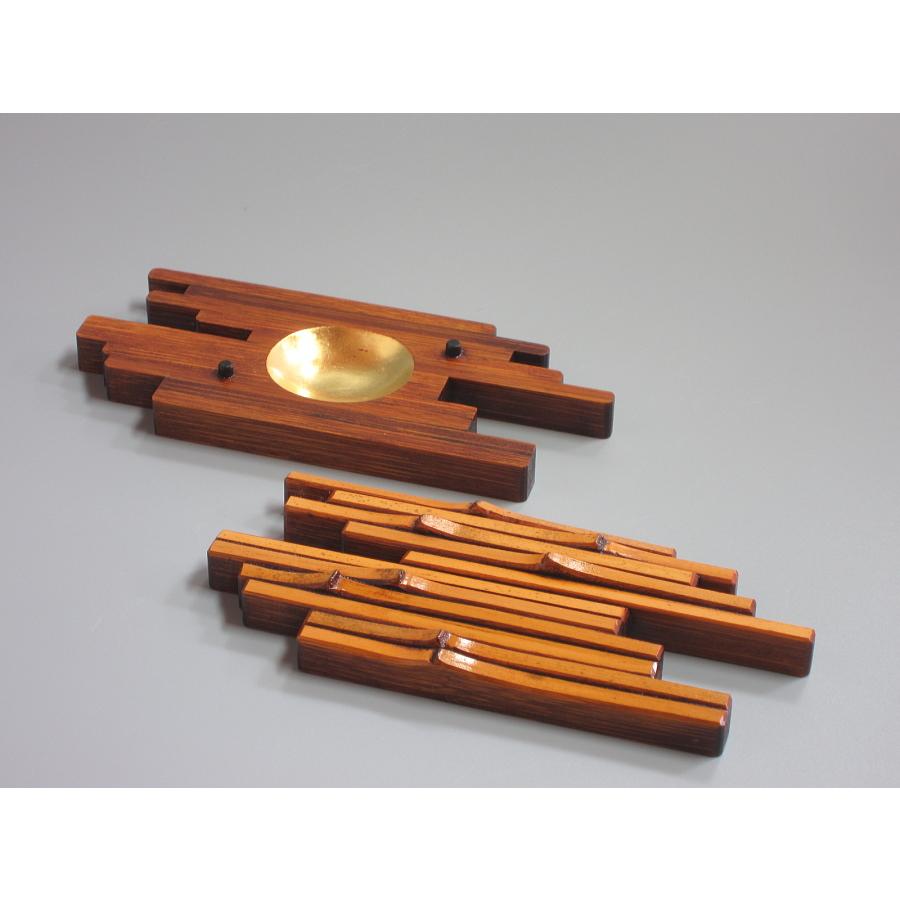

3.1 材料と道具

笹舟を作る際に必要な材料は、主に笹の葉と糸、時には竹の小枝なども使われます。笹の葉は、柔軟でありながら強度もあり、耐水性があるため、舟の材料として理想的です。特に、夏になると笹が青々と生い茂り、手に入れやすくなるため、子供たちにとっては身近な素材となります。

糸は、笹の葉をむすぶために使用します。丈夫で軽量な糸が適しており、針やはさみもあると良いでしょう。簡単な道具を使って、誰でも楽しめるのが笹舟の大きな魅力です。このように身近な材料と道具で制作できるので、家族や友人と一緒に楽しむことができ、コミュニケーションの機会にもなります。

笹舟を作ること自体が楽しいイベントとなるため、地域の祭りや学校の行事などで、皆で一緒に制作することが一般的です。こうした共同作業を通じて、子供たちはチームワークを学びながら、地域の文化や伝統に触れていくことができます。

3.2 制作の手順

笹舟の制作手順は比較的シンプルで、初心者でも簡単に取り組むことができます。まず、適当な大きさの笹の葉を選びます。大きすぎても小さすぎても扱いにくいので、バランスの良いサイズを見つけることが重要です。

次に、葉を葉脈に沿って細長く切り、舟の底と側面を作るための部品を用意します。切った葉を適切に組み合わせ、糸で結ぶことで舟の形を整えます。この段階でも、子供たちの創造力が活かされ、デザインや色の組み合わせを考える楽しさがあります。

最後に、完成した笹舟を水に浮かべ、流す準備をします。流す際には、自分の願いごとやメッセージを込めて、思いを馳せる重要な瞬間です。この行為は、ただの遊びではなく、心を込めることで大きな意味を持つことになるのです。

4. 笹舟の遊び方

4.1 笹舟を使った伝統的な遊び

伝統的には、笹舟は水の上に流して遊ぶことが一般的です。川や池の岸で自分の笹舟を流し、友達や家族と競争することが楽しみの一つです。例えば、誰の笹舟が一番早く最初のポイントに着くかを競い合ったり、流れていく笹舟の行き先を予想したりすると、子供たちの間で盛り上がります。

また、笹舟は時期やイベントに応じて意味を持つこともあります。特に旧暦の端午の節句や清明節(清明の日)は、笹舟を流すことで先祖を供養し、雨乞いの儀式として行われることが多いです。こうした行事の中で、笹舟は単なる遊び道具ではなく、地域の伝統行事の一環として大切にされています。

地域によっては、笹舟に関連する特別な祭りが開催され、地域社会全体で笹舟を流すイベントも行われます。このような特別な機会は、コミュニティの結束を強め、伝統文化を次世代へと伝える貴重な場となります。

4.2 現代の遊び方と変化

近年では、笹舟の遊び方も変化しています。都市化が進み、水辺が減少する中で、笹舟を流す環境が限られている地域も多く見られます。しかし、SNSや動画共有サイトの普及により、笹舟を作る楽しみや、その様子を記録する機会が増えています。

学校や地域コミュニティでは、笹舟を制作するワークショップが開かれ、新たな遊びとしての側面が注目されています。参加者同士が交流しながら、制作の過程を楽しむことができるため、形を変えた悠久の遊びとして再評価されています。

また、現代のアートイベントやフェスティバルでも笹舟が取り入れられています。アートとしての側面を強調し、参加者が自由にデザインを施した笹舟を作り、水に浮かべるパフォーマンスが行われることもあります。このような現代的な楽しみ方を通じて、笹舟は新たな文化的な意味を持つようになっています。

5. 笹舟と自然との関係

5.1 自然環境への影響

笹舟は自然との関係を大切にした遊びであり、環境に対する意識を高める役割も果たしています。笹舟を作るためには自然から材料を得る必要があるため、子供たちは自然の中で遊ぶことが多くなり、環境への理解を深める機会が生まれます。

地域によっては、笹舟を通じて自然保護活動も行われています。子供たちが誇りを持って自分たちの作成した笹舟を流すことで、より良い環境作りへの貢献意識が芽生えるのです。笹舟は、自然を愛し、自分たちの住む環境を守る重要な教訓を学ばせる手段となっています。

また、笹舟を作る過程で学ぶ手作りの楽しさも重要です。子供たちは、環境に優しい材料を使って笹舟を作ることで、持続可能な生活スタイルへの理解と体験を得ることができます。この体験は、彼らが大人になったときの環境への意識形成につながることでしょう。

5.2 笹舟の保存と持続可能性

笹舟の文化は、地域の伝統として大切にされているため、その保存と持続可能性が求められます。特に都市化が進む中で、伝統的な遊びが失われていく危険性もあります。このため、笹舟に関する知識や技術を次世代へ継承する取り組みが重要です。

最近では、地域のイベントや学校で笹舟の制作や遊びを教えるワークショップが行われ、子供たちがその制作を楽しむことで自然と文化を学ぶ機会を増やしています。こうした活動は、笹舟を通じて地域の文化を保護する一助となっています。

さらに、持続可能性を考慮して、再生紙やリサイクル材料を使用した笹舟制作の試みも行われています。環境に配慮した遊び方の提案は、新しいアプローチとして受け入れられ、地域社会の人々に環境保護の重要性を伝える手段となるでしょう。

6. 笹舟の現代的な意義

6.1 笹舟を通じた文化の継承

笹舟は、現代においても文化の継承の重要な役割を果たしています。子供たちが自分で作った笹舟を流すことで、地域の歴史や伝統を学ぶことができ、それを未来へとつなげることができます。こうした活動は、伝統の重要性を体感し、地域のアイデンティティを育む助けとなります。

また、笹舟は親子のコミュニケーションの一環としても大変重宝されています。家族で一緒に笹舟を作り、遊ぶことで、世代間の絆を深める効果も期待できます。親が子に教えることで、文化や知識が自然と親から子へと受け継がれていくのです。

さらに、現代社会の複雑さの中で、子供たちが自然と触れ合う機会を持つことは非常に重要です。笹舟の制作を通じて、自然の中で感じることや学ぶことができ、豊かな感受性を育むことに寄与します。

6.2 笹舟と地域社会のつながり

笹舟を制作し流す行為は、地域社会のつながりを強化するための重要な機会でもあります。地域のイベントや行事において、笹舟を通じて人々が集まりコミュニケーションを図ることで、地域の絆が深まります。こうした共通の経験は、住民同士の関係を強化し、共同体意識を育むことができます。

また、笹舟は地域のブランドとしても機能します。一部の地域では、笹舟をテーマにした観光イベントを開催し、観光客を呼ぶことで地域振興にもつながっています。地域の特産品や文化を紹介することで、笹舟は単なる遊びを超えた経済的な価値も生んでいます。

笹舟が持つ地域性は、その地域独自の歴史や文化に根ざしています。このため、笹舟の伝統を守ることは、地域のアイデンティティを保つためにも欠かせない取り組みなのです。

終わりに、笹舟はそのシンプルな形状と制作の楽しさから、過去から現在まで多くの人々に愛されてきました。自然と共存し、コミュニティをつなぐ役割を持つ笹舟は、在るべき文化の一部として、これからも大切にされ続けることでしょう。この伝統を次世代へと受け継ぐために、私たち一人ひとりがその魅力を理解し、伝えていくことが求められます。