餅つきは中国の伝統文化において、食文化とエンターテイメントが融合した特別な行事です。餅つきは、特に旧正月や重要な祝祭の時期に家族や友人が集まり、一緒に餅を作る楽しみを体験することができます。この行事は、ただの食べ物を作るだけでなく、家族やコミュニティの絆を深め、古くから受け継がれてきた文化を次世代に伝える重要な役割を果たしています。

また、餅つきはその作業過程自体も楽しさを生む要素となっています。子供たちが喜びと驚きを持って見守る中、大人たちが一生懸命餅つきをする光景は、中国の多くの家庭で見られる光景です。ここでは、餅つきの歴史や文化的意義、技術と道具、餅の食文化、レシピについて詳しく考察していきます。

1. 餅つきの歴史

1.1 餅つきの起源

餅つきの起源は、中国の古代に遡ります。伝説によると、農業の神である「穀神」が人々に餅を作る方法を教えたと言われています。元々は、収穫祭など特別な行事の際に、稲を使った餅を作って神を称え、感謝の意を表していたのです。また、餅はその粘り気から「団結」や「幸福」の象徴ともされました。

最初の餅つきは、手で餅をこねる方法でしたが、次第に道具が発展し、木製の杵や臼が使われるようになりました。これにより、餅を効率的に作ることが可能となり、作業の楽しさも増しました。餅つきは、時を越え多くの地域で行われるようになり、様々なスタイルや技術が生まれていったのです。

1.2 歴史的背景と変遷

餅つきの文化は、時代と共に変化してきました。例えば、古代の餅つきは主に農作業と結びついており、収穫の祝いとして重要でした。しかし、現代では、家族や友人とのコミュニケーションの場としての意味が強くなり、特に旧正月や結婚式、お見合いなどお祝いのシーンでよく行われています。

また、地域によって餅の種類や作り方が異なるため、中国全土で多様性が見られるのもこの文化の面白い点です。北方ではもち米を使った「米餅」が一般的ですが、南方では「タピオカ餅」や「豆餅」が人気です。それに伴い、それぞれの地域で違った餅つきのスタイルや方法が存在し、地域文化の一端を形成しています。

余談ですが、現代の都市部では、時間の制約などから伝統的な手法で餅つきをする家庭は少なくなっていますが、餅つき大会や文化イベントなどが開催され、参加者が伝統技術を学ぶ場として人気を集めています。これにより、伝統的な良さを次世代に伝える試みが行われているのです。

2. 餅つきの文化的意義

2.1 家族とコミュニティの絆

餅つきは、単なる食文化にとどまらず、家族やコミュニティを結びつける重要な行事です。家族が集まって一緒に餅を作る際、協力し合いながら楽しむことで、絆が一層深まります。膨大な量の餅を作ることに挑戦することで、家庭内でのコミュニケーションも活発化します。

また、地域の人々と共に行う餅つきは、コミュニティの結束を強める効果もあります。地域のお祭りや行事で行われる餅つきは、参加者同士の交流を促し、知らない人同士でも仲良くなるきっかけを生み出します。村や街の伝統を守る中で、参加者がその価値観や文化を共有し、次世代へと引き継ぐ役割を果たしています。

2.2 祭りや行事における餅つきの役割

餅つきは、数多くの中国の祭りや行事において欠かせない要素となってきました。特に旧正月や中秋節などの重要な節目には、必ずと言っていいほど餅が作られます。これらの行事では、餅が「繁栄」や「幸福」の象徴とされ、新年の始まりや豊作を祝うために重要な役割を果たします。

こういった祭りの際には、地域ごとに異なる餅が用意されることもしばしばです。例えば、ある地域では黒ゴマ餅が作られ、別の地域ではピーナッツ餅が人気です。それぞれの地域の文化や風習に根ざした特色ある餅作りがすることによって、地域社会のアイデンティティが鮮明に表現されるのです。

さらに、餅を作る行為が子供たちにとっての教育的要素も含んでいる点も見逃せません。彼らは伝統を学びながら、実際に手を動かし、伝統文化への理解を深め、感謝の心を育てることができます。このようにして餅つきは、単なる食文化を超えた豊かな意義を持っています。

3. 餅つきの技術と道具

3.1 餅つきに必要な道具

餅つきを行うためには、いくつかの特別な道具が必要です。基本的な道具としては「臼」と「杵」が挙げられます。臼は餅を作るための器具で、伝統的な木製のものが多いです。大型の臼が一般的ですが、小型の臼も家庭用には人気です。一方、杵は餅をつくための道具で、その太さや重さも餅作りによって使い分けられます。

最近では、素材面での選択肢も増えてきており、陶器製の臼やステンレス製の道具も登場しています。これにより、見た目も美しく、手入れも楽なものが増えてきました。また、電動の餅つき機も普及し、忙しい現代人には手軽に餅を作る手段となっているかもしれません。

餅つきの際に意外と忘れられがちなものが、作業後の清掃用具です。餅つきを終えた後は、道具をきれいにすることも大切で、衛生面を気遣う必要があります。しっかりとした道具の管理は、次回の餅つきに向けた準備としても重要です。

3.2 餅つきの基本技術

餅つきの過程には、いくつかの基本的な技術があります。まず、もち米をしっかりと洗い、浸水することが重要です。浸水する時間は適切に設定し、米が均一に水分を吸収できるようにすることで、もち米は理想的な粘り気が出ます。次に、調理したもち米を臼に移し、杵でつく準備をします。

つくときの基本的な動作は、杵を持ち上げて下に力強く下ろし、もち米を叩くことです。しかし、強すぎず優しすぎないバランスが必要とされ、つき手の技術が試されます。タイミングを合わせて、他の人が持つ臼の反対側では、もち米を均一に広げたり返したりすることが求められます。

餅つきの技術を身につけるためには、練習が欠かせません。特に文化行事などで異なる世代の人々が協力することにより、技術が継承されることが奨励されます。また、上手に餅をつくためにはコツも必要で、経験を重ねるごとに、そのテクニックが磨かれていきます。

4. 餅の食文化

4.1 餅の種類と地域性

餅には地域によって多様な種類が存在します。たとえば、北方地域では「米餅」が最も代表的で、主にもち米を使用して作られます。一方、南方地域では、タピオカやココナッツを使用した「タピオカ餅」が人気です。これらの違いは、地域の風土や気候、歴史に起因しています。

また、餅のフィリングやトッピングも地域ごとに異なり、たとえば東北地方ではあんこや粒々のゴマを使用することが一般的です。南の地域では、外側にココナッツの粉をまぶすことが多く、その風味が楽しめるようになっています。このように、餅の種類は地域の特色を反映しており、食文化の一端を担っています。

餅の食文化は、特に特別な行事や祭りの際に重要な役割を果たしています。これらのイベントでは、地域独自の餅の形や味を楽しむことができ、参加者がその土地の文化を体験することができます。餅を通じて、地域社会のアイデンティティが確立され、昔ながらの伝統が受け継がれていくのです。

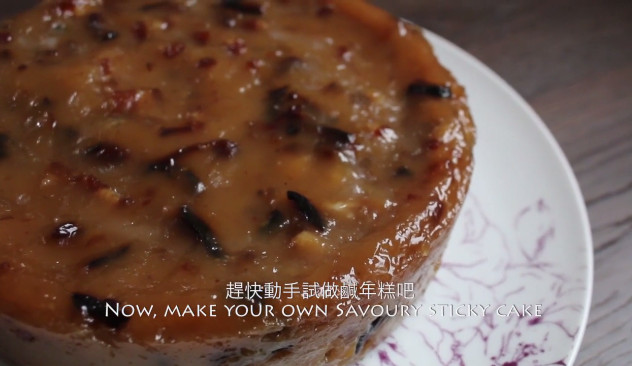

4.2 餅を使った料理

餅は、単独で食べるだけではなく、様々な料理に使われます。たとえば、「餅スープ」や「餅焼き」としてアレンジされることが多いです。餅スープは、餅が柔らかく煮込まれたもの、あるいは、スープの中に入れて煮るスタイルが主流です。スープの味付けには、海鮮や野菜を取り入れると、栄養価が上がります。

また、「餅焼き」は、フライパンやグリルで餅を焼いて香ばしさを引き出し、醤油や甘辛いタレをかけて楽しむ料理です。焼き餅には、セルフチョイスのタレを提供するスタイルが人気で、家族や友人とわいわい楽しむのに最適です。

さらに、デザートとしても餅は重宝されています。特に「雪餅」と呼ばれる、柔らかい餅を氷やフルーツ、クリーム上にトッピングしたデザートが近年人気を集めています。このように、餅は多様な食材と組み合わせることができ、様々な味わいを楽しめる料理として、多くの人に愛され続けています。

5. 餅つきレシピの紹介

5.1 基本的な餅の作り方

餅を作る際の基本的なステップは、まずもち米を用意することから始まります。もち米を通常よりもしっかりと洗い、数時間(最低でも6時間)浸水させます。その後、蒸し器を使用して、もち米を約30〜40分間蒸します。目安として、蒸し器の蒸気が出始めてから15分ほど経ったら、もち米を裏返し、さらに蒸し続けます。

次に、蒸した餅米を臼に移し、しっかりとつく準備をします。餅つきが始まると、つき手は杵を上下に振り下ろし、手伝いの人は臼の中の餅を均一に広げ、さらに撹拌します。ここで、力加減やタイミングが重要です。餅が滑らかになり、いわゆる「まとまり」状態になったら、手で成形し、食べやすい大きさに分けて完成です。

なお、餅に風味を加えたい場合、蒸し器で蒸す前に黒ゴマやアズキ、ピーナツなどのフィリングを混ぜることで、多彩なテイストを楽しむことができます。さらに、もちを止めるためには少しのデンプンを使用することが効果的です。

5.2 アレンジ餅レシピ

餅の基本ができたら、続いてアレンジレシピに挑戦してみましょう。たとえば、「餅ピザ」は、もちをベースにして、トマトソースやチーズを乗せ、オーブンで焼く料理です。餅のモチモチ感と、焼き上がりのパリッとした食感の組み合わせが絶妙で、子供たちにも大人気です。

また、「餅ロール」もおススメです。薄焼き餅を使い、野菜やハム、チーズなどの具材を包み込んで、巻き寿司のように切り分けます。色とりどりの野菜を使うことで見た目も華やかになり、持ち寄りパーティーやお弁当にもピッタリです。

さらに、「餅チョコレート」も流行しています。餅にチョコレートをコーティングし、冷やして固めるだけで簡単にデザートが出来上がります。このように、餅は様々な具材と組み合わせることで、オリジナリティあふれる料理が楽しめます。

5.3 餅に合う飲み物・お茶の提案

餅を楽しむ際には、お茶や飲み物のセレクションも重要です。中国茶は、餅の甘さを引き立てるのに最適です。特に「ジャスミン茶」や「烏龍茶」は、餅の風味を邪魔せず、さっぱりとした後味で楽しむことができます。

また、子供向けには、甘いフルーツジュースや暖かいミルクも良い選択です。餅と一緒に飲むことで、さまざまな味わいが広がり、食事の楽しさが倍増します。さらに、温かい「桂花酒」もおすすめで、餅との相性が抜群です。

最後に、餅を使ったデザートには、フルーツやクリームソーダ、またはさっぱりとしたミントティーが合います。飲み物との組み合わせを工夫することで、餅をより一層美味しく楽しむことができ、その風味を引き立てることが可能です。

終わりに

餅つきの文化は、ただの食文化にとどまらず、私たちの生活に深い意味を持つ重要な伝統的行事であることが分かりました。歴史的な背景や文化的意義、技術と道具、そしてその独自の食文化を通じて、餅つきは家族やコミュニティの絆を深める有意義な活動となっています。餅は地域ごとの多様性を楽しむだけでなく、日々の食卓を彩る要素としても重要です。

これからも、餅つきの伝統を受け継ぎ、様々なアレンジによって新たなスタイルを楽しんでいきたいものです。餅を通じてつながる人々の絆は、私たちの文化における宝物です。多くの方がこの素晴らしい文化に触れ、一緒に体験していくことを願っています。