かるたは、日本の伝統的な遊びの一つであり、その歴史や起源は非常に興味深いものです。日本だけでなく、他の文化とも深く結びついているこの遊びは、単なる娯楽の枠を超え、教育的な側面や社会的な役割も担っています。本記事では、かるたの歴史と起源について詳しく探求し、その魅力をお伝えします。

1. かるたの概念

1.1 かるたとは何か

かるたとは、条件に従ってカードを使うことで行う遊びで、一般的には百人一首や童謡などを基にしたカードが使われます。プレイヤーは、読み上げられた札を素早く取り合い、特定のルールに従って楽しみます。この遊びは、素早さや記憶力、戦略を試す要素があり、世代を超えて人気があります。

日本のかるたには特定の形式がいくつかあります。「いろはかるた」や「百人一首」といったものが有名ですが、それぞれ独自の魅力を持っています。たとえば、いろはかるたでは、特定の言葉の頭文字に関連する絵や言葉が組み合わさっており、視覚的な楽しさも加わります。このように、かるたはただカードを取るだけでなく、言葉や詩の理解を深めるための手段でもあります。

また、かるたは家族や友人同士で楽しむことができ、交流の場としても機能します。特に年末年始の行事では、家族で集まってかるたを楽しむのが伝統的なスタイルとなっていることも、かるたが根付く要因の一つです。

1.2 かるたの種類

かるたには主に2つの大きなカテゴリーがあります。一つは「文かるた」と呼ばれるもので、もう一つは「絵かるた」です。文かるたは、詩や俳句、童謡などの一部が書かれた札を用いるもので、特に百人一首はその代表的な存在です。このタイプでは、札の内容を知っているかどうかが勝負を左右します。

一方、絵かるたは、絵と関連する言葉が書かれた札を使用します。これにより、小さな子供でも遊びやすく、多くの家庭で取り入れられています。例えば、「いろはかるた」では、各札に関連する図が描かれるため、視覚的にも楽しめます。このように、さまざまな種類のかるたが存在し、どれもが独自の楽しみ方を提供しています。

また、地域によっては独自のルールやバリエーションがあり、それぞれの遊び方に特徴があります。例えば、特定の地域では、ある札を取る際に特別な動作を加えるといった工夫があったり、テーマに沿ったオリジナルのかるたが作られたりしています。このように、かるたの多様性はその魅力をさらに引き立てていると言えるでしょう。

2. かるたの起源

2.1 日本におけるかるたの伝来

かるたの起源は、平安時代にさかのぼるとされています。もともとは、中国から伝わってきたカードゲームがルーツであり、これが日本の文化に溶け込んでいったのです。日本におけるかるたは、時代の変遷とともに様々な形で受け入れられ、進化を遂げてきました。

特に、戦国時代から江戸時代にかけて、かるたは貴族や武士の間で流行し、一般市民にも広まっていきました。この時期には、百人一首を元にした文かるたが広まり、より多くの人々が楽しむようになったと考えられています。また、絵かるたはこの時期に登場し、視覚的な要素が加わることで、子供たちにも親しまれるようになりました。

江戸時代になると、かるたは一種の娯楽だけでなく、教育的な役割も果たすようになります。子供たちが言葉や詩を学ぶための道具としてかるたが利用され、その結果、親子で一緒に遊べる文化が定着しました。

2.2 外国のカードゲームとの関係

かるたの起源は、日本国内に限らず、外国のカードゲームからの影響も受けています。特に、中国の「花札」や「トランプ」に似た要素が見られることがあります。これらのゲームも、基本的なルールにはカードを用いて順序よく選び取るという共通点があります。

中国から伝わったカードゲームは、最初は貴族階級の間で楽しまれていたため、一般庶民にはあまり普及しませんでした。しかし、徐々に日本独自の文化が形成され、さまざまな要素がミックスされることで、今日のかるたが誕生しました。

また、かるたのデザインや絵柄にも、外国の影響が反映されています。特に江戸時代以降は、日本の伝統的なモチーフと西洋の美術が融合し、見た目にも美しいかるたが増えました。このように、かるたは異文化との交流を通じて成長し続けてきたのです。

3. かるたの進化

3.1 時代ごとの変遷

かるたは、時代ごとにさまざまな変遷を遂げてきました。最初は貴族の遊びとして始まりましたが、江戸時代以降、一般庶民をも巻き込んでの人気となり、広く親しまれるようになりました。当初は遊びとしての要素が強かったかるたも、次第に教育的な側面が強まっていきました。

明治時代に入ると、外国文化の影響を受けながらも、日本独自のアイデンティティを持ったかるたが形成されました。この時期は、教材としても利用され、学校教育の現場にも取り入れられました。また、さまざまな種類のかるたが生まれ、景品や贈り物としても使われるようになりました。

現代においては、かるたは単なる遊びとしてだけでなく、競技としての側面も持つようになりました。その結果、全国各地でかるた大会が開催されるようになり、多くの人々が参加するようになっています。このように、時代ごとの変遷を通じて、かるたは常に進化し続けています。

3.2 文化的影響の受容

かるたは、日本文化の中でその特異な地位を築いてきましたが、他の文化からの影響も受けています。特に、戦後の日本は多様なカルチャーの影響を受けており、かるたもその流れに乗ることとなります。アニメや漫画でかるたが取り上げられることで、若者層の間でも盛り上がりを見せています。

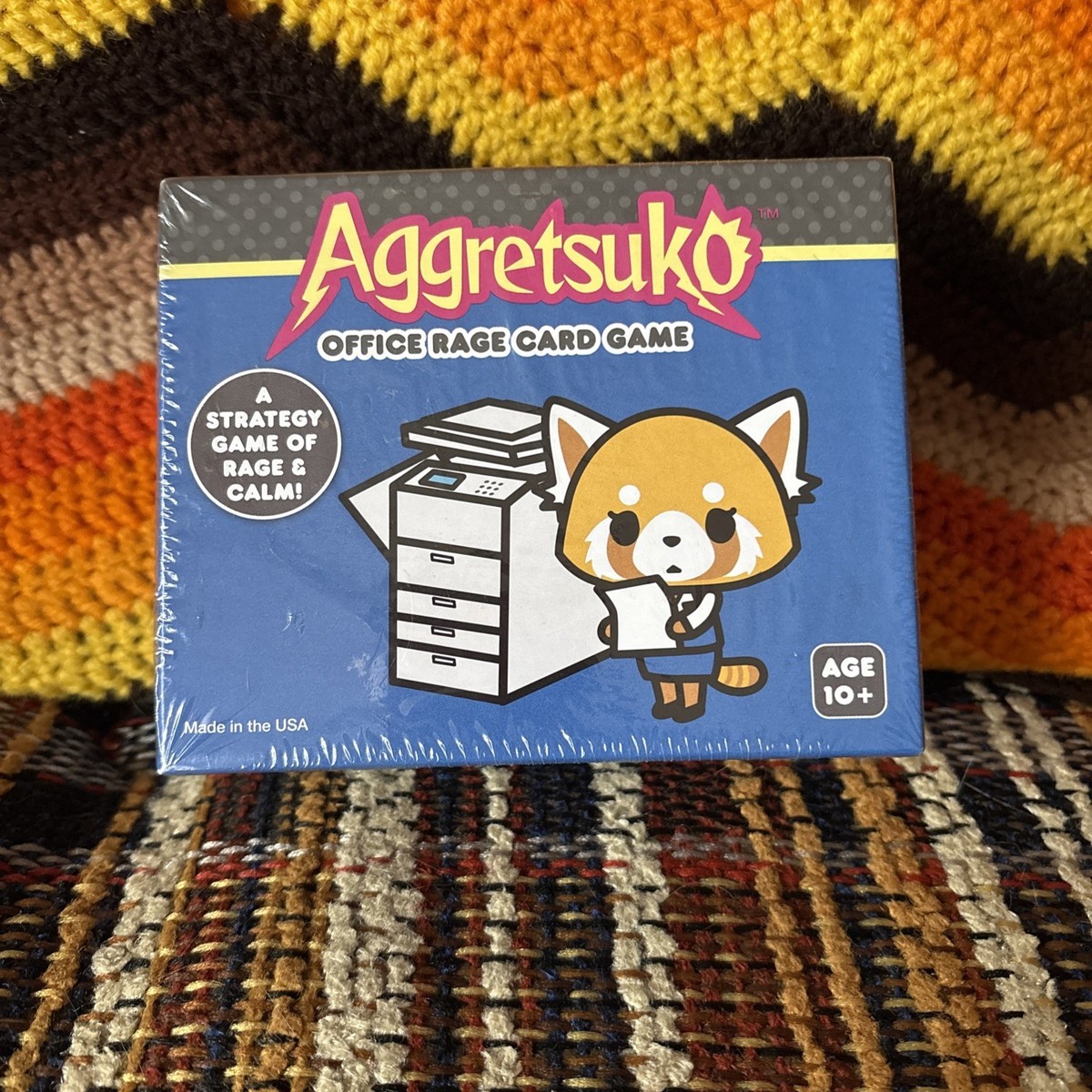

また、現代のかるたは、伝統的な要素だけでなく、ポップカルチャーとのコラボレーションも増えています。特に人気の作品にちなんだ絵かるたが登場し、若い世代にも親しまれています。こうした新しいスタイルのかるたは、遊びの枠を超えた新しい文化を生き生きと表現しています。

地域ごとに異なるかるたのスタイルも、この文化的受容の一部です。全国各地で金色の絵柄が使われたり、地域の伝説や昔話を題材にしたかるたが作られたりすることで、地域の特性が強調され、お互いに共有される文化の一環となっています。

4. かるたの社会的役割

4.1 教育への影響

かるたは、遊びながら学ぶという教育的な側面を強く持っています。特に、幼い子供にとっては、言葉や文化を学ぶための素晴らしい教材です。百人一首に代表されるように、古典文学に触れる機会を提供するだけでなく、言葉の響きやリズムを感じながら楽しむことができます。

また、家族や友人と一緒にプレイすることで、コミュニケーション能力を育むこともできます。ルールを理解したり、戦略を考えたりすることで、論理的思考や判断力も鍛えられるのです。このように、かるたは単なるゲームではなく、成長を促す素晴らしいツールでもあります。

さらに、学校教育の現場では、かるたを用いた取り組みが行われることもあります。特に「いろはかるた」を使った言葉遊びや、地域に密着したテーマのかるたを作成することで、地域の歴史や文化についても学ぶ機会が与えられています。

4.2 地域ごとの特徴

かるたには地域ごとの特徴が色濃く反映されています。例えば、京都では古典文学を使った「百人一首」のかるたが盛んに行われており、市民大会も開催されています。このように、地域の特色を活かしたかるたが各地で楽しむことができるのが魅力です。

逆に、地方に目を向けると、その地域の特産物や文化をテーマにしたオリジナルのかるたも存在します。これらのかるたは観光資源にもなり、その地方の魅力を発信する役割も果たしています。

また、地域ごとの大会やイベントも活発で、地元の人々が集まる場としての役割も果たしています。かるたを通じて地域のコミュニティが形成され、交友関係が築かれることは、現代社会においても重要なポイントです。

5. 現代におけるかるた

5.1 かるた大会の紹介

現代では、かるた大会が全国各地で開催されており、競技としての側面も持っています。特に「百人一首」を用いた大会が有名で、全国中から選手が集まります。大会では、参加者が素早く札を取り合い、技術と戦略が試されるため、観る側も興奮します。

この大会では、選手たちの腕前が見せ場となり、熱い戦いが繰り広げられます。中には小さなお子さんから高校生、さらには大人まで幅広い年齢層が参加しており、世代を超えた交流が行われています。また、優勝者には賞品が贈られ、地域の誇りとしても扱われます。

加えて、地域ごとの大会だけでなく、全国的な大会も行われ、参加者のレベルアップにつながる機会とされています。これにより、競技かるたのレベルが向上し、新たな才能が発見される瞬間も多く見られます。

5.2 デジタル時代のかるた

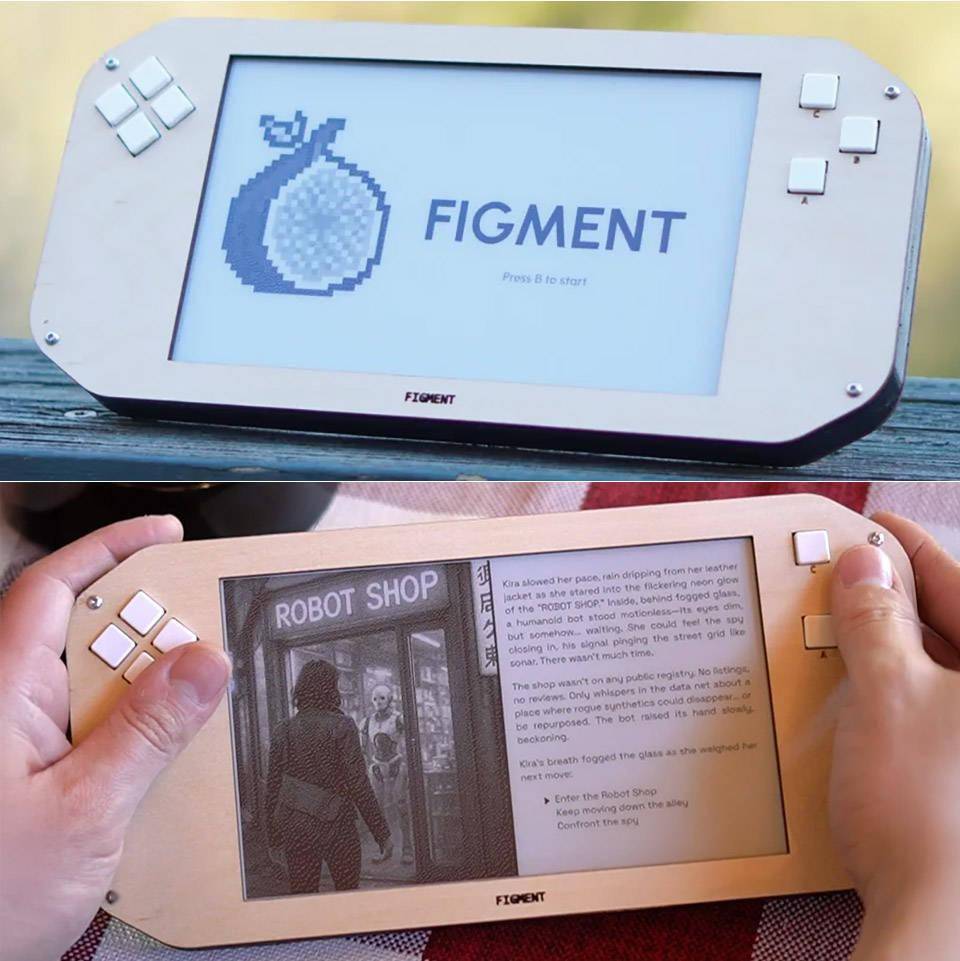

このような伝統的な遊びも、デジタル時代においては新しい形態が登場しています。例えば、スマートフォンのアプリでかるたを楽しむことができ、インターネット上で友達と対戦することも可能です。このように技術の進化が、かるたの楽しみ方を広げています。

アプリには、さまざまなテーマやゲームモードが用意されており、簡単に手軽に楽しむことができます。特に、視覚的に楽しめるビジュアルや音声によるアプローチが取り入れられ、従来のかるたとは異なる新しい体験を提供しています。

フランチャイズやキャラクターとのコラボレーションによって、若い世代に向けたマーケティングも行われており、結果として新たなファン層の獲得に成功しています。このように、デジタル化はかるたの未来に新しい光を当てており、伝統文化の新たな継承方法ともなっています。

6. まとめ

6.1 かるたの重要性

かるたは、日本の伝統的な遊びの一つとして、多くの文化的価値を孕んでいます。単なる娯楽を超え、教育的な側面や地域交流の場としても機能しているため、その重要性は高いと言えるでしょう。また、世代を超えて愛されるその存在は、家族や友人との絆を深めるための素晴らしい手段でもあります。

かるたを通じて学ぶことができる古典文学や言葉の美しさは、次世代に受け継がれるべき貴重な資源です。そのため、教育現場や地域社会が一体となって、この文化を守り、発展させていくことが求められます。

6.2 今後の展望

今後のかるたについては、デジタル化が進む中で、さらなる展開が期待されます。アナログだけでなく、デジタル面でも新しい魅力が生まれてきているため、未来のかるたはどう進化していくのか、目が離せません。また、地域性を重視したオリジナルかるたの制作や、大会の開催が増えることで、かるたの魅力がさらに広まり、世界中の人々に愛される遊びとして定着することを願ってやみません。

終わりに、かるたはその歴史と文化的背景を含め、今後も多くの人々に楽しみと学びをもたらすことでしょう。私たちの遊び心を満たしてくれるこの遊びを、ぜひ大切にしていきたいものです。