かるたは、日本の伝統的な遊びとして、多くの人に親しまれています。この遊びは単なる娯楽ではなく、文化や教育の側面を持ち合わせており、特に学校や家庭での学びにおいて重要な役割を果たしています。本記事では、「かるたと教育:学ぶ楽しさ」というテーマのもと、かるたの歴史や種類、ルール、教育的効果、そして未来について詳しく掘り下げていきます。

1. かるたの歴史と文化

1.1 かるたの起源

かるたの起源は、平安時代にさかのぼります。当初、かるたは中国から伝わった文房具の一種で、詩や故事を用いた遊びが行われていました。日本では、特に百人一首に基づくかるたが発展し、歌を覚えるための手段として広まっていきました。また、かるたが普及するにつれて、プレイヤーたちは異なるルールや形式を試行錯誤し、地域ごとに独自のスタイルを持つようになりました。

1.2 日本におけるかるたの発展

江戸時代に入ると、かるたは商業的にも広まり、多くの人々が楽しむようになりました。この時期、商品としてのかるたが登場し、絵札や字札が加わることで視覚的な楽しさも加わりました。特に「百人一首かるた」は、今でも広く愛されており、学校の授業でも取扱われることが多いです。このように、かるたは日本の時代とともに進化し続け、文化的な象徴ともなりました。

1.3 かるたと他の伝統的遊びの関係

かるたは他の日本の伝統的な遊びとも密接に関連しています。たとえば、将棋や囲碁などの知的な対戦を含む遊びは、かるたと同様に思考能力を養う場を提供します。また、正月やお祭りの際に行われる「おとしだま」や「お年玉」の文化とも結びついており、家族や友人との絆を深める手段としても機能しています。かるたを通じて、これらの伝統を学び、次世代に伝えることが重要です。

2. かるたの種類

2.1 百人一首かるた

百人一首かるたは、平安時代に詠まれた歌を元にしたかるたです。この形式のかるたは、通常100枚の札があり、それぞれに一首の歌が書かれています。ゲームの目的は、読み札を聞いて、それに該当する絵札を取ることです。百人一首を覚えることで、古典文学に対する理解が深まり、言葉の美しさを味わうことができます。

百人一首かるたには競技もあり、全国大会が開催されることもあります。この競技は記憶力や反射神経が求められ、参加者は自らの学びを試す場ともなっています。また、学校などでは、百人一首を通じて日本の歴史や文化に触れる良い機会ともなっています。

2.2 ことわざかるた

ことわざかるたは、日本のことわざをテーマにしたかるたです。ことわざには、古い知恵や教訓が詰まっており、子どもたちが遊びながら学ぶのに最適です。例えば「犬も歩けば棒に当たる」や「石の上にも三年」などのことわざを覚えることで、日常生活の中で役立つ知識を身につけることができます。

ことわざかるたは、家族や友人と一緒に楽しむことができるため、コミュニケーションの一助ともなります。また、子どもたちだけでなく、大人も楽しめる内容であるため、世代を超えた交流を促進する役割も果たしています。

2.3 お正月かるた

お正月かるたは、特に新年を祝うために作られたかるたです。このかるたには、正月に関連する絵札や言葉が描かれており、年始の行事や習慣について学ぶことができます。お正月かるたのなかには、特定の遊び方があり、家族や親戚が集まる場で遊ぶことが一般的です。

お正月かるたを通じて、子どもたちは日本の伝統的な風習やお祭りの重要性について学びながら、楽しく過ごすことができます。また、家族全員で参加できるため、絆を深める良い機会にもなります。

3. かるたのルールと遊び方

3.1 基本的なルール

かるたの基本的なルールは非常にシンプルです。一般的には、読み手が読み札を読み上げ、プレイヤーはそれに該当する絵札を取ります。最初に自分の前に並べた札を全て取ったプレイヤーが勝ちとなります。この基本的なルールは、かるたの種類によって少しずつ異なりますが、遊びやすさが特徴です。

また、競技かるたにおいては、札を取る際の反応速度が重要です。プレイヤーは心の中で歌をリズム良く詠み上げ、すばやく対応する必要があります。そのため、繰り返しの練習が効果的です。

3.2 遊び方のバリエーション

かるたにはさまざまな遊び方があります。たとえば、子供たちが楽しむ場合、より簡単なルールを設定することができます。例えば、一枚ずつ札を取る代わりに、特定のテーマに基づいた言葉で行うことも可能です。

さらに、ルールをアレンジすることで新たな楽しみ方も生まれます。オリジナルのルールを設定することで、創造力を働かせ、参加する全員が楽しめる場を提供することができます。このようなアクティビティは、家族や友人との親密さを増す助けにもなります。

3.3 競技かるたにおける戦略

競技かるたでは、相手よりも早く札を取るための戦略が重要です。プレイヤーは、過去の経験や記憶力を駆使し、特定の札の位置を覚えることが求められます。また、読み手の声のトーンやリズムを察知して反応することも必要です。

このような競技は単に速さを争うだけでなく、瞬時の判断力や反射神経を鍛える良い機会となります。参加者は、勝つために戦略を立て、場面ごとに最適な行動を選択する力を磨いていきます。

4. かるたの教育的効果

4.1 語彙力の向上

かるたは言葉を扱うゲームであり、自然と語彙力の向上につながります。特に百人一首やことわざかるたでは、新しい言葉や表現を学ぶことができます。これにより、子どもたちは言語に対する理解を深め、さらに表現力を豊かにすることができます。

たとえば、百人一首かるたを通じて古典文学に触れることで、言葉の背景や意味を理解し、より深い文化的な素養を得られます。このような学びが積み重なることで、将来的に読み書き能力の向上にも寄与するでしょう。

4.2 記憶力の強化

かるたには記憶力を試す要素が多く含まれています。札の位置や内容を覚えることは、子どもたちにとって記憶力を強化するトレーニングとなります。定期的にプレイすることで、脳が活性化し、学びの基盤が築かれます。

例えば、教育機関でかるたを使った授業を行うことで、生徒たちは楽しみながら記憶力を向上させることができます。さらに、これらのスキルは他の教科や科目においても応用可能であり、学ぶ楽しさにつながります。

4.3 社交性と協力の促進

かるたは、他のプレイヤーと一緒に楽しむことができるため、社交性や協力のスキルを育む場でもあります。特に、家族や友人と一緒にゲームをすることで、協力しながら勝利を目指す楽しさを感じられます。

また、競技かるたに参加することで、他のプレイヤーとの交流が生まれ、友達を作る機会にもなります。このような経験は、社会性を育てるだけでなく、競争心や礼儀作法を学ぶ手段ともなるでしょう。

5. かるたを通じた学びの体験

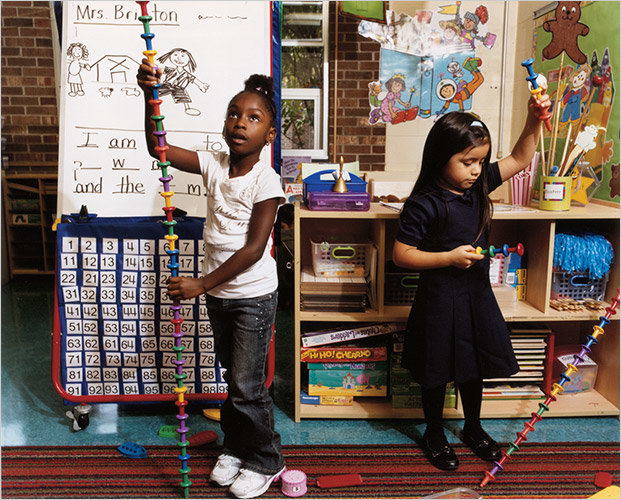

5.1 学校でのかるた活動

多くの学校では、かるたを授業の一環として取り入れています。国語の授業や文化の授業において、かるたを使って言葉を学ぶことは、楽しい学びの体験となります。生徒たちは、競い合いながら自然に日本の詩やことわざを覚えることができます。

学校でのかるた活動は、形式的な授業にとどまらず、校外活動や文化祭でも行われることがあります。こうした機会を通じて、生徒同士のコミュニケーションを促進し、絆を深めることができます。

5.2 家庭でのかるた遊び

家庭でも、かるたは楽しい遊びとして親しまれています。家族が集まる時間にかるたを遊ぶことで、コミュニケーションが活発になり、親子の絆を深める効果があります。特にお正月や祝日には、伝統的なかるたが楽しまれることが多いです。

家庭でのかるた遊びは、子どもたちにとって特別な思い出となるでしょう。親たちが子どもたちに札やルールを教える過程で、子どもたちは自然と学びを吸収していきます。

5.3 かるた大会の参加体験

かるた大会に参加することは、多くのプレイヤーにとって一大イベントです。地域や学校で行われる大会では、さまざまなレベルのプレイヤーが集まり、切磋琢磨する機会を得ます。これにより、プレイヤーは競争の中で成長し、新たな仲間を作ることができます。

大会では、勝利を目指すだけではなく、他のプレイヤーとの交流を通じて競技の楽しさを再確認する機会にもなります。こうした経験は、自信や達成感を育むことができ、人生の多くの場面で役立つでしょう。

6. かるたの未来

6.1 現代におけるかるたの役割

現代では、かるたは伝統的な遊びである一方で、教育的な価値を再評価されています。学校でのかるた教育が進む中で、若い世代の間でもその魅力が見直されています。特に、古典文学の学びを推進する教材としての需要が高まっています。

また、かるたは家族で楽しむ遊びとしても、依然として人気があります。デジタル機器の普及に伴い、かるたを通じた学び方が進化し、さらに多くの人に親しまれるでしょう。

6.2 デジタルかるたの登場

最近では、デジタル版のかるたも登場しています。スマートフォンやタブレットを利用したデジタルかるたは、従来の紙の札に代わる新しい形態として注目されています。このような色鮮やかなデジタルかるたは、視覚的に楽しめるだけでなく、インタラクティブな要素が加わることで、より多くの人にアクセス可能となります。

デジタルかるたは、特に若い世代にとって、手軽さや楽しさを提供しますが、伝統的なかるたの良さを忘れてはならないでしょう。デジタルとアナログの融合により、かるたの魅力はさらに広がりを見せています。

6.3 伝統と革新の融合

今後のかるたは、伝統を大切にしながらも革新を追求し続けることでしょう。例えば、地域の文化や特殊なテーマを反映したオリジナルのかるたを作ることで、多様な利用が生まれています。また、学校教育の場でも、かるたを通じた学びのスタイルが変化し、ますます多様化しています。

このような伝統と革新の融合により、かるたは未来の世代に向けてますますその位置を強化していくことでしょう。これからもかるたを通じて、楽しみながら学ぶ文化が息づいていくことを期待されています。

終わりに

かるたは単なる遊びではなく、文化や教育の重要な側面を持った活動です。歴史から現在、そして未来においても、かるたは人々の心をつかみ続け、学びを促進する手段として位置付けられています。本記事を通じて、かるたの魅力とその教育的な価値を再認識し、ぜひ日常生活に取り入れていただきたいと思います。