現代中国における民族音楽の演奏家は、長い歴史と独特の文化的背景を持つ民族音楽の魅力を伝えている重要な存在です。彼らは伝統的な楽器を用い、独自のスタイルで演奏を行い、地域ごとの特色を反映させながら、現代社会においてもその魅力を失わずに活動しています。本記事では、中国の民族音楽の概要から始まり、現在活躍する演奏家たち、さらには彼らがどのように音楽を通じて社会に影響を及ぼしているのかを詳しく紹介していきます。

1. 中国の民族音楽の概要

1.1 民族音楽の定義

民族音楽とは、特定の民族や地域に根ざした音楽のことを指し、その文化や習慣と深く結びついています。中国は広大な国土を持ち、数多くの民族が共存しているため、民族音楽も非常に多様です。具体的には、漢民族、チベット族、ウイグル族、満州族など、各民族が独自のメロディーやリズムを持ち、それが世代を超えて受け継がれてきました。

民族音楽は、歌、楽器演奏、舞踏などの形で表現されます。たとえば、八音を使った伝統的な中国音楽や、各民族のお祭りや儀式で演奏される音楽など、様々な場面でその存在が感じられます。この音楽は、ただの娯楽ではなく、時には歴史を語り、時には宗教的な儀式においても重要な役割を果たすことがあります。

1.2 民族音楽の歴史的背景

中国の民族音楽には、長い歴史があります。古代から続く農耕社会では、収穫祭や祭りなどの際に音楽が演奏され、人々の結束を強めるための手段として利用されていました。例えば、三国時代における音楽の記録では、軍の士気を高めるために演奏された例も見られます。

また、音楽は時代の変遷とともに変わり続けました。特に、清朝時代には民族音楽が勃興し、多くの楽器が発展しました。その後の20世紀に入ると、西洋音楽の影響も受け、様々な新しい音楽スタイルが生まれました。このような歴史的背景を持つ民族音楽は、現代に至るまで多くの人々に愛され続けています。

1.3 民族音楽の多様性

中国には56の異なる民族が存在し、それぞれが独特の音楽スタイルを持っています。例えば、チベット族の音楽は、宗教的なテーマを多く含み、独特の喉歌スタイルで知られています。一方で、ウイグル族の音楽は、リズミカルなダンスと共に演奏されることが多く、楽器としてはドタールやグンバルを使います。

このような多様性は、地域ごとの文化や生活習慣を反映しており、演奏される場面や楽器の使用、歌われる歌詞に至るまで、違いが見られます。都市部では伝統音楽と現代音楽が融合した新しいスタイルが生まれ、さらに多くの人々に受け入れられています。このように、民族音楽は変化の中で進化していく一方で、その根底にある文化的要素はしっかりと保持されているのです。

2. 伝統的な民族音楽の楽器

2.1 主要な楽器の紹介

民族音楽における楽器は、その音楽スタイルの特徴を際立たせる重要な要素です。中国の伝統音楽では、二胡、琵琶、笛子といった楽器が特に有名です。二胡は、弦楽器でありながら、そのメロディーは非常に深く感情的で、演奏者の技術によってその表現力は大きく異なります。琵琶は弦を弾く楽器で、技巧的な演奏が求められるため、演奏者は長い訓練を経てその技術を磨きます。

また、横笛である笛子は、多くの中国の民族音楽に欠かせない楽器であり、清らかな音色を持っています。これらの楽器は、単独でもアンサンブルでも使用されますが、特に伝統的な行事や祭りでは、これらの楽器が一緒になって演奏されることで、豊かな音のハーモニーを生み出します。

2.2 楽器の地域性

中国の地域によって楽器の種類やスタイルも異なります。例えば、北方地域の楽器は一般的に大きな音量を持ち、力強い演奏が特徴です。これに対して、南方地域では、より繊細でメロディックな演奏スタイルが好まれます。特に広東省では、粤楽と呼ばれる音楽スタイルが存在し、特有の楽器や演奏方法が用いられます。

さらには、少数民族の地域では、その文化に合わせた独自の楽器も存在しています。たとえば、モンゴル族の馬頭琴は、馬の頭を模した形の楽器であり、彼らの草原文化と密接に関係しています。このように、楽器の地域性は、音楽の多様性を理解する上で重要な概念となります。

2.3 楽器製作の技術

民族音楽の楽器製作は、高度な技術と伝統的な知識が組み合わされたものです。多くの楽器は、手作業で作られており、使用される素材も地域ごとに異なります。例えば、二胡の胴体には特定の木材が使われ、高音質を追求するために厳選されています。

楽器製作の職人は、何十年もの経験を持つことが多く、彼らの技術は代々受け継がれています。最近では、伝統的な技術を尊重しつつも、現代の素材や技法も取り入れた新しい楽器が登場しています。このような楽器製作に対する敬意と革新が、民族音楽の発展を支えているのです。

3. 現代における民族音楽の演奏家

3.1 著名な演奏家の紹介

現代の中国における民族音楽の演奏家たちは、特に注目されています。著名な演奏家としては、二胡の巨匠である陳其鋼が挙げられます。彼は、伝統的な二胡の演奏法を受け継ぎつつ、現代音楽との融合を図っています。特に、彼の演奏は、心に響く感情表現が評価されており、国内外で数多くのファンを魅了しています。

また、琵琶の演奏家である李子璇も注目されています。彼女は、琵琶の伝統的な演奏法に加え、現代的なアプローチを取り入れることで、より広い聴衆にアピールしています。彼女の演奏はしばしば、ビジュアルアートと結びつけられ、パフォーマンスとしての魅力も高めています。

さらには、若手演奏家の中でも、民族音楽の新たな可能性を探求する存在が増えてきています。彼らは、SNSやYouTubeを通じて自らの音楽を発信し、独自のスタイルを確立しています。例えば、ウイグル族の音楽を扱う若いアーティストたちは、ラップやポップとコラボレーションし、伝統的な音楽に現代のエッセンスを加えています。

3.2 演奏家の経歴と影響

多くの現在の民族音楽の演奏家は、幼少期から厳しい訓練を受けており、音楽学校や伝統的な音楽アカデミーで学んできました。例えば、二胡の演奏家である林月如は、中国音楽アカデミーで学び、早くから注目を集めました。彼の演奏スタイルは、伝統を重んじつつも、新たな表現方法を追求することによって、世代を超えた多くのファンを魅了しています。

これらの演奏家たちは、民族音楽の国際的な普及にも貢献しています。彼らのパフォーマンスは海外の音楽フェスティバルにも出演し、中国の民族音楽を世界に紹介する架け橋となっています。特に令和元年の「北京国際音楽祭」では、数名の若手演奏家が招かれ、民族音楽の新たな魅力を発信しました。

演奏家たちの中には、音楽だけでなく、社会問題にも積極的に関与する人々もいます。例えば、伝統文化の保存活動に参加したり、音楽教育の普及に力を入れているケースも増えています。彼らは、音楽を通じて社会にポジティブな影響を与えようと努力しています。

3.3 演奏家の活動と共演

近年、民族音楽の演奏家たちは、他の音楽ジャンルとのコラボレーションも活発に行っています。たとえば、伝統的な民謡の演奏者とポップ歌手が共演することで、新しい音楽のスタイルを生み出しています。これにより、若い世代の聴衆にも民族音楽が受け入れられやすくなってきました。

また、独自のスタイルを持つバンドも増えてきました。たとえば、民族音楽を基にしたロックバンドが再評価され、多くのファンを獲得しています。コンサートでは、ただ演奏を聴くのではなく、観客も一緒になって歌ったり踊ったりするため、会場は一体感に包まれることが特徴です。

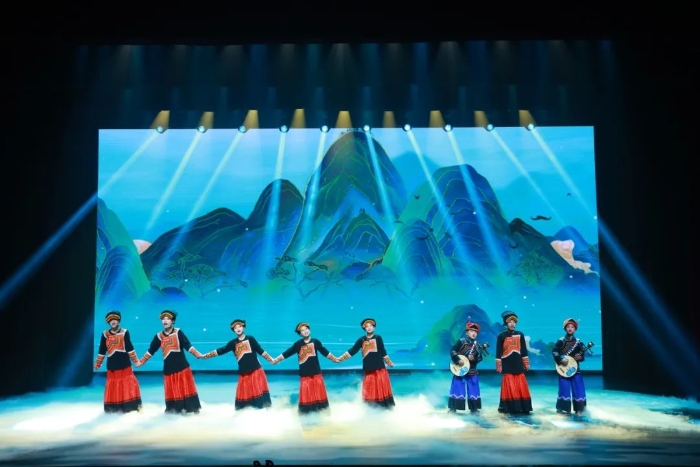

さらには、演奏家たちは自己の音楽スタイルを通じて新しい劇場公演や舞踏を演出することもあります。多くの民族音楽の演奏家は、視覚芸術とも融合させた新しい表現を追求し、より豊かな音楽体験を提供しています。これにより、民族音楽は単なる伝統文化としてだけでなく、現代のエンターテインメントとしても広く認識されるようになっています。

4. 民族音楽と現代社会

4.1 民族音楽の役割

民族音楽は、ただ単に耳を楽しませるだけでなく、社会的な役割を果たしています。さまざまな祭りや伝統行事において、音楽は人々を結びつける重要な要素となっており、共同体の絆を強める役割を果たしています。例えば、収穫祭や結婚式において、演奏される音楽は、喜びを分かち合い、祝うための手段となっています。

また、教育の場においても民族音楽は重要な役割を担っています。多くの学校では、民族音楽を教える授業があり、子どもたちは早い段階から伝統楽器を学び、演奏の技術を身につけます。このような活動は、若い世代に文化の継承を促し、それによって民族音楽が未来に残り続けるための基盤を作っています。

さらに、民族音楽は現代のラジオやテレビ、インターネットを通じて広まり、多くの人々が触れることができるようになっています。このように、音楽は人々の生活の一部として根付いており、文化的なアイデンティティの象徴としても機能しています。

4.2 現代における融合と変化

現代社会では、民族音楽が他の音楽ジャンルと融合し、新しいスタイルが生まれています。これは、特に若い世代にとっての新たな音楽体験を提供し、伝統音楽が生き残るための手段ともなっています。例えば、ポップ音楽と伝統音楽を融合させたアーティストが増え、音楽配信サービスでの再生数を飛躍的に伸ばしています。

このような融合は、単に音楽スタイルにとどまらず、衣装や舞台演出、さらには歌詞にも影響を及ぼしています。伝統的な音楽を現代的に解釈した衣装を着た演奏者たちがステージに立ちながら、革新的な演出を行うことで、観客に新しい視点を提供しています。これにより、民族音楽はより広範な観客層にアプローチすることができています。

加えて、国際的な音楽イベントやフェスティバルでは、民族音楽が多様な文化と共演する舞台が設けられています。これにより、異なる文化の人々が一緒になって音楽を楽しむ機会が増え、国境を越えた交流が生まれています。

4.3 民族音楽の普及活動

民族音楽の普及活動はますます重要になっています。地方政府や音楽団体、さらにはNGOなどによる様々なキャンペーンが展開されており、若い世代に対して民族音楽の魅力を再認識させる取り組みが行われています。たとえば、音楽フェスティバルやワークショップが各地で開催され、参加者が直接楽器を手に取り、演奏の指導を受ける機会が増えています。

また、SNSや動画共有サイトを利用した普及活動も活発になっています。演奏家たちは自身の演奏をインターネットで配信し、多くのファンと直接つながることで、民族音楽の認知度を広げています。これにより、若者たちの間でも民族音楽が人気を集め、彼らのラップやポップ音楽とのコラボレーションが生まれ、新たな流行を生み出しています。

加えて、教育機関との連携も進んでいます。多くの学校で民族音楽の授業が行われており、学生たちが楽器を演奏する機会が増えています。これにより、彼らは楽しみながら民族音楽を学び、将来的な演奏家としての道を歩むきっかけを得ることができます。

5. 今後の展望

5.1 民族音楽の保存と継承

未来に向けて重要なのは、民族音楽の保存と継承です。急速な都市化やグローバル化が進む中で、伝統文化が失われる懸念があります。これに対抗するため、地元の音楽団体や演奏家たちは自身の文化を保存するための活動を行っており、地域の音楽を次世代に伝える努力を重ねています。

例えば、地域の伝統楽器の製作技術を守るためのワークショップが開催され、若い世代にその技術を伝承しようとする動きがあります。これにより、単に楽器を演奏するだけでなく、その背後にある文化や歴史についても学ぶことができるのです。

また、国際的な音楽フェスティバルや文化交流イベントでは、民族音楽が多くの国々に紹介されており、異文化理解を深める役割も果たしています。このように、民族音楽は単なる地域文化の一部に留まらず、世界的な現象としての位置づけを強化しつつあります。

5.2 新たな音楽スタイルの影響

現代の民族音楽は、他の音楽ジャンルとの交流を通じて新たなスタイルが生まれています。ラップやポップとのコラボレーションが進む中、新たな音楽的表現が生まれ、進化していく姿はとても魅力的です。たとえば、伝統楽器とDJのテクノロジーを組み合わせたパフォーマンスが注目を集めています。このように、新しいスタイルの影響により、民族音楽はますます多様化し、豊かさを増しています。

さらに、若手アーティストたちは、SNSを利用して自らのスタイルを発信することで、独自のブランドを築いています。彼らの独創性は、他のアーティストにも刺激を与え、共演の機会も増えています。こうした新しい動きは、従来の枠にとらわれず、自由な発想で表現することが出来る環境を整えています。

このように、新たな音楽スタイルやアーティストの活動は、今後の民族音楽の新しい方向性を示すものとなっており、多くの人々を魅了し続けるでしょう。

5.3 グローバル化における展望

グローバル化が進む中、民族音楽はより多くの人々に受け入れられる可能性を秘めています。国際的な音楽シーンにおいて中国の民族音楽が注目を集めることで、他文化との共鳴や新たな協力の機会が増えていくと考えられます。海外のバンドとのコラボレーションや、音楽フェスティバルへの参加を通じて、民族音楽は国境を越えた交流の重要なツールになるでしょう。

また、デジタル技術の進化により、民族音楽は世界中にアクセスしやすくなっています。配信プラットフォームを利用することで、多様なリスナーにアプローチできるようになり、伝統音楽が新たな価値を見出す機会が増加しています。この傾向は、国際的な理解と友好を促進し、文化間の架け橋となることでしょう。

最後に、民族音楽は中国文化の一部であると同時に、世界文化に対する貴重な貢献でもあります。今後もその魅力を発信し続け、多様な文化との共鳴を深めることで、さらに豊かな音楽の未来が築かれることを期待しています。

終わりに、現代の中国における民族音楽の演奏家たちは、伝統を守りつつも革新を求め、多様な影響を受けながら活動しています。彼らの努力によって、民族音楽は次の世代へと受け継がれ、さらなる発展を遂げていくでしょう。私たちも共にその動きに注目し、楽しい音楽の未来を迎える準備をしていきましょう。