中国文化における思想は、長い歴史の中で発展し、様々な影響を受けてきました。特に儒教はその中で重要な位置を占めており、古代から現代に至るまで社会の基盤となっています。現代社会における儒教の再評価は、中国の伝統的な価値観が今なお生活や教育、政治において重要であることを示しています。私たちはこのテーマを通じて、儒教の歴史、社会的影響、そして未来の展望について探求していきましょう。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 古代中国思想の背景

古代中国の思想は、紀元前数世紀にさかのぼり、多様な哲学や信仰が共存していました。この時代の思想家たちは、自然や社会、人生について深く考え、さまざまな見解を展開しました。特に、戦国時代に登場したさまざまな学校(百家争鳴)は、中国思想に多大な影響を与えました。それぞれの思想が競い合い、融合し、発展した結果、今も続く思想の基盤が形成されました。

このような背景の中、儒教は孔子によって確立されました。孔子は道徳や倫理を重視し、社会の調和を求める名言を数多く残しています。たとえば、「仁」と「義」という概念は、儒教の基本教義とされ、人々が互いに思いやりを持つことの重要性を説いています。孔子の教えは、単に個人の内面的な成長だけでなく、国家や社会全体の調和を追求するものでした。

1.2 道教と仏教の影響

儒教の発展は、道教や仏教といった他の思想や宗教の影響を無視することはできません。道教は、自然との調和や内面的な安定を重視し、対照的に儒教は社会的な秩序や倫理を強調します。しかし、両者の思想には共通点も存在し、相互作用によって中国思想全般が豊かになりました。特に、道教の「無為」の概念は、儒教の教義に影響を与え、後の儒教思想においても「自然に従う」という考え方が見られるようになりました。

また、仏教も、中国文化に深く根ざし、儒教と融合した形で発展しました。仏教の生死観や自己修養の考え方は、儒教の人間観と結びつき、一部の儒教徒の思想に新たな視点を提供しました。これにより、儒教は単なる社会的・政治的な教えに留まらず、より幅広い精神的な教えを受け入れる土壌を持つようになりました。

1.3 儒教の誕生と主要概念

儒教は、孔子の時代からその基盤が築かれ、彼の教えを中心に発展してきました。孔子の教えは、「仁」(愛や思いやり)、「義」(正義)、「礼」(礼儀)、「知」(知恵)、「信」(信頼)という五つの柱を中心に構成されています。これらの概念は、儒教の倫理的な基盤を形成し、人々の行動や思考の指針となりました。

特に「仁」という概念は、儒教の核心をなしており、他者に対する思いやりと愛情を意味します。この考え方は、儒教徒たちが社会の中でいかに行動すべきかを示す重要な指標となりました。一方で、「礼」は、社会秩序を保つための行動規範であり、礼儀を重んじることがいかに重要であるかを教えています。これにより、儒教は個人の内面的な徳と外面的な行動を統一する哲学として確立されました。

2. 儒教の発展

2.1 孟子と荀子の理論

儒教の確立は孔子の教えだけにとどまらず、後の孟子と荀子といった思想家たちによっても大きな影響を受けました。孟子は、孔子の教えをさらに発展させ、「人性善説」を提唱しました。彼によれば、人間は本来善であり、教育や環境によってその善の本質を引き出すことが重要だと主張しました。この考えは、教育の重要性や人間関係のあり方について深い洞察を与えてくれます。

孟子の教えは、政治的にも影響を与えました。彼は「民を本とする」という概念を強調し、君主は民の幸福を第一に考えるべきだと説きました。この考えは、後の政治思想においても根強く残り、人民を基盤とした政治の重要性を再認識させることになりました。

一方、荀子は孟子とは対照的に「人性悪説」を提唱しました。彼は人間の本性は悪であるとし、それを改善するためには厳格な教育と法律が必要だと考えました。このように、儒教の中でも異なる視点が存在し、それぞれが儒教の理論を豊かにしています。

2.2 宋代における儒教の整備

宋代(960-1279年)は、儒教の思想が体系化され、整備される重要な時代でした。この時期、朱子学が登場し、儒教がより一層の発展を遂げました。朱子(朱熹)は、孔子や孟子の教えを基に、理論的な枠組みを構築し、儒教を一つの哲学体系として確立しました。彼の教えでは、「理」と「気」という概念が極めて重要視され、これは宇宙の原理を理解するための道筋を示していました。

朱子学は、教育の重要性を再認識させ、科挙制度の発展にも寄与しました。科挙は、官僚を選抜するための試験制度ですが、その内容は朱子学に基づいて編纂されました。その結果、儒教の教えが広く普及し、官僚の資質や倫理観に影響を与えました。これにより、儒教は国家の運営においても重要な位置を占めるようになったのです。

さらに、宋代の儒教は、文学や芸術にも影響を与えました。この時期、多くの文人が儒教の哲学を基にした文学作品を生み出し、それが後の文化にも引き継がれます。このような背景から、宋代は儒教の整備とその影響力を確立した重要な時代であったと言えるでしょう。

2.3 明清時代の儒教の変容

明(1368-1644年)と清(1644-1912年)時代において、儒教はさらなる変化を遂げました。この時期、儒教は国家のイデオロギーとして位置づけられ、多くの社会問題に対処する要素となりました。しかし一方で、伝統的な儒教の概念が見直され、近代化の波にさらされることになりました。

明代には、儒教は経済の発展や社会の変化に対応しなければならず、さまざまな柔軟性を持つ必要がありました。例えば、商業の発展に伴い、儒教は商人階層との関係を再構築し、彼らの社会的地位を認める方向へとシフトを余儀なくされました。この変化は、儒教が固定観念にとらわれず、社会に適応する精神を持っていることを示しています。

清代に入ると、儒教は国際的な影響を受け、自らの立ち位置を見直す必要がありました。西洋の科学技術や思想が中国に流入する中で、儒教はその伝統を維持する一方、異なる文化との対話を試みるようになりました。このような変容は、儒教が歴史的に柔軟で、かつ適応的な思想体系であることを証明しています。

3. 儒教の社会的影響

3.1 教育における儒教の役割

儒教は中国の教育制度に深く根ざしています。古代から近代にかけて、儒教は教育の中心として位置づけられ、その教えは学校教育のカリキュラムに組み込まれてきました。科挙制度を通じて、多くの人々が儒教の教えに基づいた学びを通して社会的地位を得ることができました。このように、儒教は教育の中で個人の成長や社会的な能力を培う役割を果たしました。

教育における儒教の核心は、倫理教育や道徳教育にあります。「仁」や「義」といった価値観は、教育の中で重要視され、生徒たちに親しみやすく教えられました。このようにして、儒教は倫理観の形成を通じて、社会全体の道徳水準を高める働きをしてきたのです。

現代においても、儒教は教育の中で引き続き重要な役割を果たしています。中国の教育制度では、儒教の価値観が基盤となり、道徳や倫理についての教育が行われています。特に、礼儀や家庭の重要性についての教育は、今も多くの学校で実践されています。このように、現代社会においても、儒教は教育を通じて社会に影響を与え続けています。

3.2 政治思想と儒教

儒教は中国の政治思想にも深く影響を与えてきました。儒教を基にした理念は、古代から近代にかけて政治の基盤として機能してきたのです。特に、治国理政においては、儒教の「仁義礼智信」の理念が重視され、当時の政治家たちはこの倫理に従った政治を実施しました。

儒教の影響は、リーダーシップにおいても色濃く現れています。儒教では、君主は民の幸せを考え、倫理的な行動が求められるとされています。これにより、政治は単に権力の行使だけでなく、民を導くための道徳的責任が伴うべきであるという考えが生まれました。このように、儒教は政治理念における倫理観の確立に寄与し続けています。

しかし、近代に入ると西洋の思想や制度が導入され、儒教の影響は一時的に弱まることもありました。しかし、21世紀に入ってからの中国では、再評価の動きが見られ、儒教の教義が政治における倫理的基盤として再び重要視されています。特に、リーダーシップや国家のあり方について議論される中で、儒教の価値が再確認されつつあります。

3.3 家族観と儒教の相互作用

儒教の教義は、家族観にも大きな影響を与えています。「孝」という概念は、儒教的な家族観の中心に位置しており、親に対する尊敬や奉仕が強調されています。この考え方は、家庭内の代々の関係や親子の絆を深める要因となり、社会全体の安定をもたらしてきました。

また、儒教的な価値観は、社会全体に対する家族の役割を重視しています。例えば、家族が社会の基本単位と位置づけられ、確固たる倫理観を持つことで、和やかで調和のとれた社会が形成されると考えられています。このような家族観が、個々の社会における非公式なルールや慣習を構築する要因ともなり、社会全体への影響を与えています。

しかし、現代社会では家族の形態が多様化し、儒教的な価値観に挑戦する状況も現れています。都市化やグローバル化が進む中で、伝統的な家族観が維持されにくくなっていますが、それでもなお、中国社会では儒教的な家族観が存続している部分も多く、今後の家族における儒教の役割は見逃せないテーマとなるでしょう。

4. 現代社会における儒教の役割

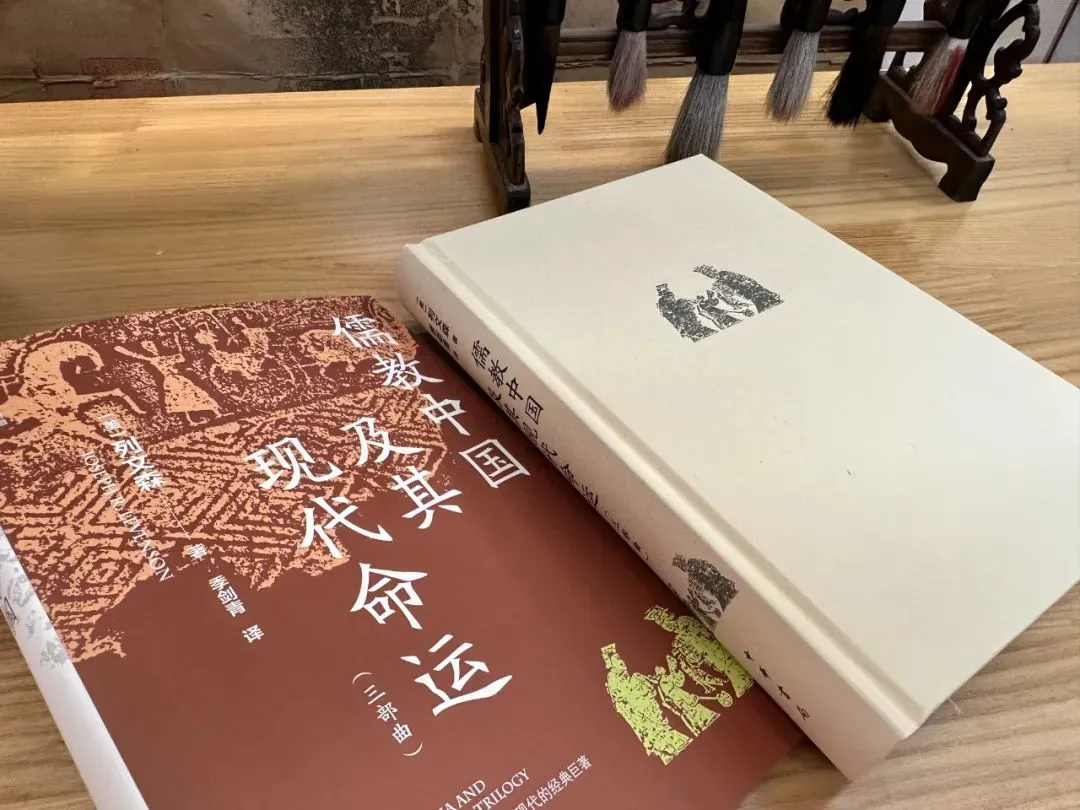

4.1 中国における再評価の背景

21世紀に入り、中国は急速な経済成長とともに、伝統文化の再評価が高まっています。その中でも、儒教は再び重要な位置を占めるようになりました。特に、経済成長に伴い、社会の倫理観や価値観が問われる中、儒教の「仁」や「義」といった教義が注目されています。このような価値観が現代社会の道徳的指針として求められるようになったのです。

また、社会の急激な変化は、伝統的な価値観を求める声を生み出しました。個人主義が強まる中で、経験や知恵に裏打ちされた伝統的な教えが重要性を増してきています。このような背景から、人々は儒教の教義に再び魅力を感じ、生活の中で取り入れるようになっています。

さらに、国家としても儒教を活用した「中華民族の復興」というビジョンが掲げられています。儒教を通じて、社会の調和や倫理観の再構築を図る方針が示されています。これによって、現代の中国社会における儒教の役割がますます重要性を増しているのです。

4.2 儒教と現代教育の接点

現代の中国において、教育は依然として儒教の教えと深く結びついています。教育制度の中では、儒教的な倫理観や道徳教育が重視され、次世代の育成に影響を与えています。たとえば、学校教育では「仁義礼智信」といった教義が取り入れられ、道徳教育の一環として教えられています。このように、儒教は教育を通じて社会の未来を形成する重要な役割を果たしています。

また、儒教の教えは、現代教育の中でも道徳教育の重要性を再確認させる要因となっています。教育者たちは、都合や利益のためだけではなく、道徳的な価値観に従った行動を重視し、心の成長を促しています。たとえば、学校行事として、地域社会に対する奉仕活動やボランティア活動が積極的に取り入れられ、儒教的な思想が教育現場にも根付いているのです。

さらに、国際的な視点で見ると、儒教的な価値観は海外の学校にも影響を与えています。多くの留学生が儒教的な考え方を持ち込み、交流を深める中で、日本や韓国、さらには西洋諸国においても、儒教的な価値観が広がっています。このように、儒教は教育を通じて国際的な影響を及ぼし続けています。

4.3 社会問題への儒教的アプローチ

儒教は、現代の社会問題に対するアプローチとしても再評価されています。経済格差の拡大や社会的な不平等、家族の絆の希薄化といった問題に対し、儒教の価値観がどのように貢献できるかが問われています。特に、「仁」や「義」に基づく社会全体への思いやりや倫理的行動の重要性が再認識され、社会問題の解決策としての役割が期待されています。

具体的には、儒教の教えを基にしたボランティア活動や地域コミュニティの活動が増えてきています。例えば、地元の農村や高齢者支援プロジェクトなど、儒教の価値観を反映した活動が展開され、人々が互いに助け合う社会を作ることが目指されています。このように、儒教は現代の社会問題に対する解決のヒントを提供する存在として、注目されています。

また、儒教的なアプローチは、現代の倫理教育やビジネス倫理にも影響を与えています。企業が社会的責任を果たすためには、儒教の「仁義」が重視され、社員の意識改革や企業文化の変革が求められています。このように、現代社会における儒教の再評価は、様々な側面での貢献を模索する好機ともなっているのです。

5. 儒教の未来と国際的視点

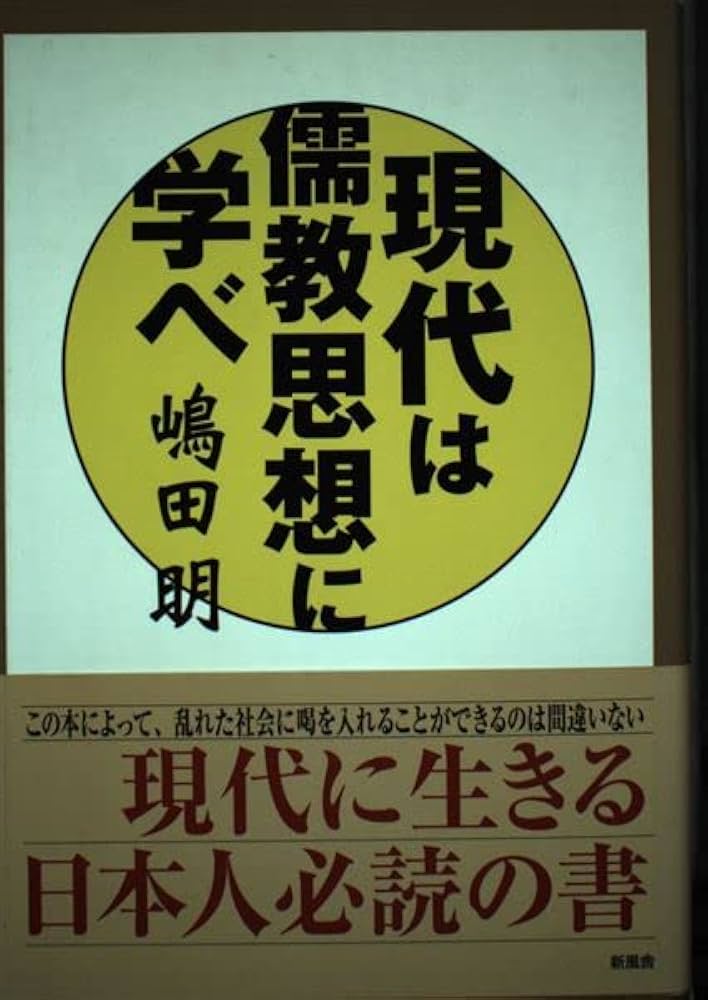

5.1 グローバリゼーションと儒教

現在のグローバリゼーションの進展により、世界はますます密接につながっています。この中で、儒教は国際的な文化交流においても重要な役割を果たす可能性があります。儒教の教えは、倫理や道徳の観点から多くの国においても共感を生む要素があり、国際社会における価値観の共有につながると考えられます。

例えば、日本や韓国などが儒教的な価値観を持つ国であるため、文化交流が進むことで、儒教の教えが各国の社会に与える影響が拡大する可能性があります。こうした相互の理解を深める中で、儒教が現代においても国際的な対話の一環として機能することが期待されています。

また、儒教は企業活動においても重要な影響を与えることができます。倫理的なビジネスや社会責任が求められる中で、儒教の教えが道徳的基盤として機能し、企業の成長に繋がるでしょう。このように、儒教は国際的な視点で見ても、未来に向けた持続可能な発展を支える存在となり得るのです。

5.2 他文化との対話

儒教は、その価値観や理念において他の文化と対話する力を持っています。特に、コミュニケーションや倫理の観点から、儒教は欧米諸国や他の思想体系とも交流を図ることができます。これにより、異文化間の相互理解や共感を促進し、より良い国際的な関係が築かれることが目指されます。

他文化との対話には、儒教が持つ倫理観や家族観が素晴らしい基盤を提供します。例えば、家族を重視する価値観は、他の文化にも共通するテーマであり、多くの国で共感を得ることができます。このように、儒教の教えは特に家族の絆や倫理観において、他文化との架け橋となる要素を持っています。

さらに、この対話を通じて、儒教自体も新しい視点を得ることができます。異文化からのフィードバックによって、儒教が持つ伝統的な価値観が見直されたり、発展したりすることは、儒教の未来にとって非常に重要な意義を持つでしょう。こうした相互交流は、儒教の存在意義をますます深めるものとなるはずです。

5.3 儒教の持続可能な発展について

儒教の持続可能な発展は、現代社会において重要なテーマとなっています。社会の価値観が変化する中で、儒教が将来的にも価値を持ち続けるためには、柔軟性が求められます。特に、現代のニーズに応じた倫理的価値を再構築し、社会に適応することが重要です。

また、儒教が持つ「仁」や「義」といった価値観は、持続可能な社会を築くための基盤ともなります。環境問題や社会問題の解決に向けて、儒教の教えがどのように貢献できるかを考え、実践することが求められます。これにより、儒教が持つ伝統的な価値観を保持しつつ、未来の社会に適応する形での発展が見込まれます。

結論として、儒教は古代から続く深い歴史を持ち、現代社会においても重要な役割を果たし続けています。その価値観の再評価と持続的な発展は、日本をはじめ、多くの国においても優れた影響を与える可能性があります。グローバリゼーションや文化交流を通じて、儒教の教えが新たな形で息づくことが期待されるでしょう。儒教が未来にも持続可能な形で発展し続けることを願います。