陰陽五行説は、中国の古代思想の中で非常に重要な位置を占めています。この思想は、物事の背後にあるエネルギーのバランスを理解し、人々の生活や健康に深く影響を与えてきました。特に食文化や栄養学の分野において、陰陽五行説は大きな役割を果たしています。陰陽や五行の理念を食事に取り入れることで、健康的なライフスタイルが実現できると、多くの人々が信じています。

まずは、陰陽五行説の基本概念について見ていきましょう。この理解が、次に述べる食文化や栄養学との関係を深める上での基盤となります。

1. 陰陽五行説の基本概念

1.1 陰陽の定義

陰陽は、物事に存在する二つの相反するが補完しあう要素を指します。陰は、女性的、受動的、暗い、冷たい性質を象徴し、一方、陽は男性的、能動的、明るい、温かい性質を表します。この二元論は、自然界だけでなく、人間関係や食文化にも浸透しています。例えば、暑い夏の日には涼しげな飲み物や冷たい食材が体に心地よく、逆に寒い冬には温かい食事が求められるのは、陰陽のバランスに基づく選択と言えるでしょう。

このように、陰陽は我々の生活全般に影響を与えており、食事にも多大な意味を持ちます。食材を選ぶ際も、陰陽の概念を考慮することで、体調を整えるための手助けとなります。

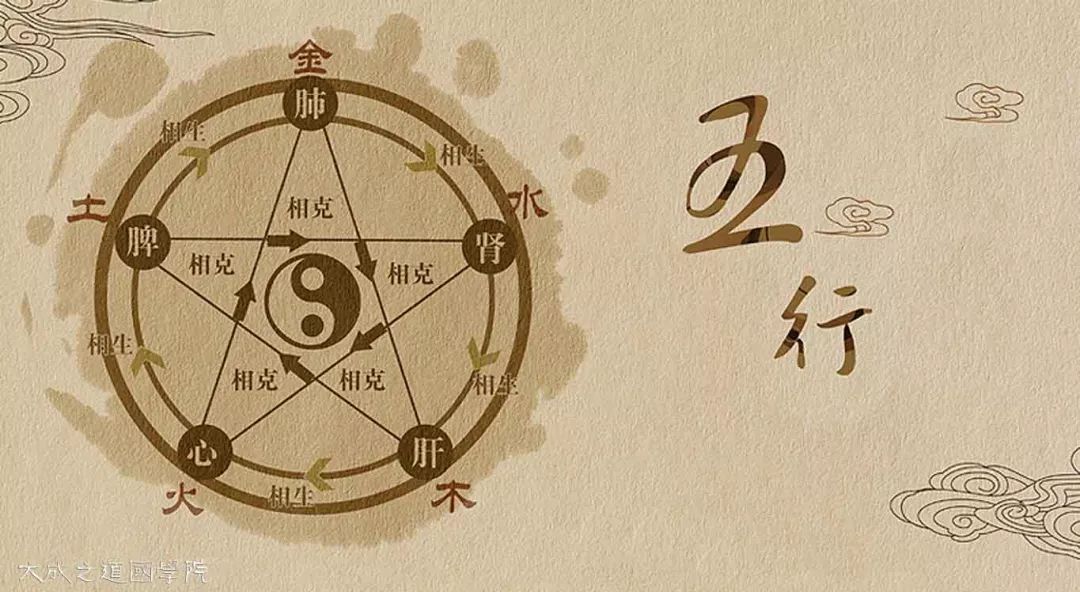

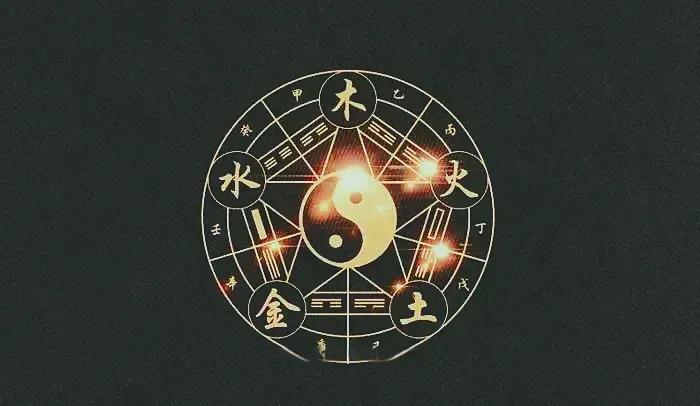

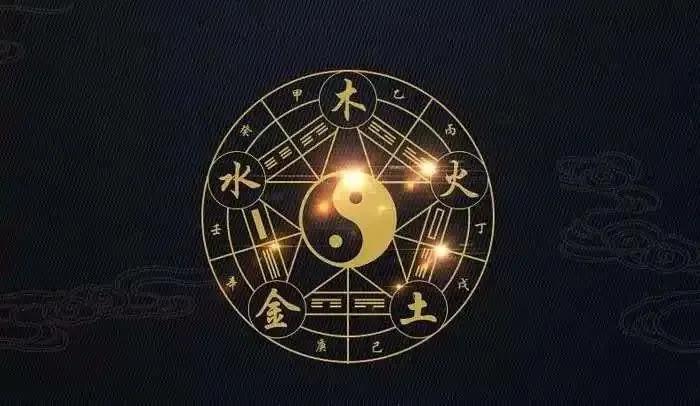

1.2 五行の定義

五行は、木、火、土、金、水の五つの元素に分けられ、それぞれが相互に影響し合い、バランスをとります。この五行は、自然界の変化や人々の生活における様々な要因に通じています。例えば、春は木の季節であり、生長と発展を象徴します。この時期には、緑黄色野菜や新芽などの食材が推奨されます。

五行の理解は、食事を選ぶ際に体に必要な栄養素をバランスよく摂取するための手助けになるのです。食材が持つ五行の特性を知っておくことで、特定の健康状態に応じた調整がしやすくなります。

1.3 陰陽と五行の相互関係

陰陽と五行は決して独立した概念ではなく、互いに密接に関わり合っています。たとえば、木は陽の要素に分類され、火はさらに陽の中でも強いエネルギーをもっています。逆に、土は陰の要素として安定性を持ち、金はそれを支える存在となります。水はこの循環を促進する役割を果たします。

このような相互関係を理解することで、食事における食材の選び方や調理法にも新しい視点が加わります。たとえば、ダイエット中であれば、陰の食材を中心にしつつ五行のバランスを取る工夫をすることができます。このように、陰陽と五行の調和は、食文化や栄養学において極めて重要なのです。

2. 食文化における陰陽五行説の適用

2.1 食材の陰陽分類

食材にはそれぞれ陰陽の特性があり、これを理解することが料理や健康に役立ちます。たとえば、鶏肉や牛肉などの赤い肉は陽の性質を持ち、エネルギーを与える一方、豆腐やほうれん草のような緑色の植物性食品は陰の食材として認識されています。食事を計画する際は、これらの特性を考慮して食材を選ぶことが、身体のバランスを維持するための重要なステップとなるでしょう。

また、調理法にも陰陽の意識を持たせることで、料理に変化を加えていくことが可能です。煮る、焼く、蒸すといった調理法は、食材の持つ陰陽の特性を引き出す 큰要因となります。たとえば、蒸し料理であれば、陰の特性が強調されるため、身体を冷やしたり、エネルギーの消耗を抑える効果が期待できます。

2.2 食事の五行バランス

食事における五行のバランスを考慮することも、健康的な食文化の一部です。例えば、日々の食卓において、木・火・土・金・水の五つの要素を意識することで、栄養の偏りを防ぐことができます。これには、様々な食材を取り入れることが重要です。

例えば、毎日の食事に取り入れるべき食材の例として、緑の野菜は「木」、果物は「火」、穀物は「土」、魚は「金」、スープや煮物に使用する水分は「水」となります。このように、食事が五行のバランスを保つように工夫することで、身体に必要な栄養素を効率よく摂取することができます。

2.3 季節ごとの食文化の変化

四季の移り変わりは、食文化にも深く影響を与えています。春夏秋冬それぞれに応じた食材選びが、陰陽五行の理論に基づいて行われています。春は新鮮な野菜や香草を、多く使うことが推奨され、身体を活性化させる効果があります。この時期には、若菜や新玉ねぎ、ゼンマイなど色とりどりの旬の食材がテーブルを彩ります。

一方で、夏には、冷たい食材や水分を含む食材が好まれます。トマトやきゅうりなどの水分豊富な夏野菜は、熱のこもった体を冷やす役割を果たします。秋になると、収穫の秋とも言われ、多様な果物やきのこが出回り、五行の「金」に該当します。これにより、身体を温め、秋の変わり目に必要な栄養を補うことができます。

冬には、根菜類や体を温める効果のある食材が増えます。大根や人参、じゃがいもなどは「土」のエネルギーを象徴しており、体を支えてくれます。このように、季節に応じた食文化の変化は、陰陽五行説にしっかりと結びついています。

3. 陰陽五行説と栄養学の関係

3.1 陰陽五行説に基づく栄養素の理解

栄養学と陰陽五行説の関係は、非常に興味深いものです。食材が持つ栄養素は、それぞれが陽と陰の特性を持っているため、どの栄養素がどのように身体に作用するのかを理解することが、より良い食生活の実現につながります。

たとえば、ビタミンCが豊富な食材は、その多くが陰の特性を持ち、身体を冷やすことに寄与します。しかし、これらを陽の食材と組み合わせることで、互いに補完し合うことが可能です。たとえば、ビタミンCが豊富なキウイを使ったサラダに、温かく煮込んだ鶏もも肉を添えると、陰陽のバランスが整う一皿が完成します。

3.2 栄養学との統合的視点

続いて、栄養学と陰陽五行説を統合的に考える視点の重要性について考えてみましょう。現代栄養学は、栄養素の摂取基準やバランスを重視しますが、陰陽五行説を取り入れることで、食事を通じた心と身体の調和が得られます。

たとえば、栄養学では、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスが重要視されますが、同時に、それらの食材が持つ陰陽の特性を考慮することにより、より健康的な食事を設計することが出来ます。たとえば、冬にエネルギーを保持したい場合は、陽の特性を持つ食材が多く含まれる食事が好まれます。

3.3 健康維持に向けた食事提案

身体の健康を維持するためには、陰陽五行説に応じた食事法が効果的です。例えば、疲れやすい日には、温かい食材や陽の特性を持つスパイス(生姜や唐辛子など)を使った料理が推奨されます。

また、逆にストレスで心が疲れたと感じる場合は、陰の特性を持つ食材(カボチャやごま、豆腐など)を中心にした料理を選ぶことで、心身のバランスを整える助けになるでしょう。このように、日々の食事から健康維持に向けた具体的な提案が可能となります。

4. 陰陽五行に基づく食事法

4.1 陰陽バランスの取れた食事例

実際に、陰陽バランスの取れた食事例について考えてみましょう。例えば、朝食には、温かいおかゆを基本とし、その上に煮た青菜や温泉卵をトッピングします。これにより、陰陽の両方の要素を取り入れた均衡のとれた朝食となります。

昼食に関しては、たっぷりの野菜を使用したサラダに、グリルした鶏肉や豆腐をトッピングし、最小限の油で味付けしたドレッシングをかけます。このようにバランスを考慮することで、健康的なライフスタイルを促進できます。

4.2 食事作りにおける五行の考え方

料理を作る際に五行の考え方を取り入れると、食事の質を向上させることができます。たとえば、五行のいずれかの要素が不足している場合、それを意識して食材を選ぶことが重要です。

例えば、土のエネルギーを強化したいと思った場合には、根菜や穀物を中心にした食事が効果的です。これにより、消化を助けるだけでなく、心身を落ち着ける食事を作ることが出来ます。同様に、夏場には火のエネルギーを取り入れるべく、スパイスや酸味を活かした料理を選ぶと良いでしょう。

4.3 具体的なレシピとその効果

具体的なレシピを挙げてみましょう。例えば、冬にぴったりの「根菜のスープ」。人参、大根、じゃがいもを大きめのダイスに切り、鶏がらスープと共に煮込みます。そこに、しょうがやネギを加えると、身体が温まり、また養分補給にもなります。

また、春には「春野菜のサラダ」を試してみてください。春キャベツやアスパラガスを使用し、ゆで卵をトッピング、オリーブオイルとバルサミコ酢で味付けすれば、陰陽バランスのとれた一品になります。総じて、これらの料理法によって、陰陽五行説を活かした健康的な食生活を楽しむことができるのです。

5. 現代における陰陽五行説の意義

5.1 伝統と現代の融合

陰陽五行説は、古代の思想でありながら、現代の生活や健康管理にも大いに影響を与えています。現代では、特に食事やライフスタイルの選択において、この理念を取り入れることが注目されています。「エコでナチュラル」といった健康ブームは、陰陽五行の考え方と見事に合致しています。

たとえば、有機野菜や地元産の食材を優先するという選択は、五行のバランスを意識した結果とも言えます。また、インターネットやSNSの普及により、陰陽五行説に基づく食事法や健康法が多くの人々に広まっています。食品選びやレシピを共有することで、伝統的な思想が新たな形で生き続けています。

5.2 健康志向の高まりと陰陽五行

現代の健康志向の高まりは、陰陽五行説を活用する良いチャンスでもあります。多くの人々が健康に対する意識を高めている中で、陰陽五行の理念を取り入れることは、体調管理や心の平穏を促進する上での手段となっています。

例えば、ストレス社会において心を落ち着けるための食事選びや生活習慣を見直すことは、陰陽五行説の考え方に基づく試みとして理解されます。特に、精神的な健康が求められる昨今において、その重要性はますます増しています。

5.3 日本における陰陽五行説の受容と実践

日本でも、陰陽五行説は徐々に受け入れられ、実践されています。食事法や健康法として、多くのマクロビオティックや漢方にその理論が活かされています。特に、和食の中には自然と陰陽五行の考えが組み込まれたレシピや調理法が多く存在します。

また、健康志向の高い人々の間で、陰陽思想を取り入れた食のイベントや教室が開催されることも増えています。これによって、伝統的な知識が現代に生かされ、新しい価値を創出しているのです。

終わりに

陰陽五行説は、古代からの知恵でありながら、現代の食文化や健康管理にも多くの示唆を与えてくれます。食材や調理法選びにおいて陰陽五行を意識することで、身体のバランスを整え、心の健康を保つ手助けとなります。毎日の食事を通じて、陰陽五行のバランスを意識することで、より健康的なライフスタイルが実現できるでしょう。古代の智慧を活かして、日々の生活に取り入れることが、現代に生きる我々の重要な課題の一つであることを忘れてはなりません。