仏教は、中国国内において多大な影響を及ぼしてきた宗教であり、その儀礼や伝統文化との融合は非常に興味深いテーマです。仏教が中国に伝わった経緯や儀礼の内容、それに加えて中国の儒教や道教との相互作用を探ることにより、仏教がどのように中国社会に根付いてきたのかを理解することができます。今回の記事では、仏教儀礼と中国の伝統文化との融合について深堀りし、歴史的背景や現代における役割についても触れていきます。

1. 仏教の起源とその基本概念

1.1 仏教の成立

仏教は、紀元前6世紀ごろにインドで釈迦(シッダールタ・ゴータマ)によって設立されました。彼は、苦しみを解消するための道を探求し、最終的に悟りを開くことで仏となりました。この教えは、「苦」「集」「滅」「道」という四つの真理に基づいています。すなわち、人間の苦しみの実態と、それを乗り越えるための方法を示しています。仏教は、悟りを求める人々に希望を与え、人生の苦悩を克服するための指針となりました。

仏教の成立当初は、主に出家者に向けられた教えでしたが、次第に在家信者にも広がっていきました。これは、仏教が人々の日常生活の中で実践できるものであることを意味しています。特に、慈悲や無我という概念は、信者にとって生き方の指針となり、その後の道徳観や価値観に深く影響を与えることとなりました。

仏教の基本概念には、因果の法則(カルマ)も含まれます。これは、行動が結果をもたらすという考え方で、人々がどのように行動するかが、彼らの未来に影響を与えるという教えです。このような思想は、個々の行動に対する責任感を育むものとなり、倫理観や道徳観の醸成にも寄与しました。

1.2 仏教の中心思想

仏教の中心思想は、「四つの真理」と「八つの正道」に集約されます。「四つの真理」とは、苦しみ(苦)、その原因(集)、苦しみの終結(滅)、そしてその終結に至る道(道)を指します。特に「道」は、八つの要素から構成され、正しい見解、正しい思い、正しい言語、正しい行動、正しい生計、正しい努力、正しい念、正しい集中を含みます。これらは、心を清め、煩悩を超えるための具体的な実践指針となります。

仏教の教えは、単に信仰としての側面だけでなく、哲学的なアプローチも含んでいます。無常や無我、空の考え方は、存在そのものや人間関係に対する理解を深め、物事を一面的に捉えるのではなく、多様な視点で見ることの重要性を説いています。このため、仏教は中国文化の中でも非常に重要な役割を果たすことになるのです。

さらに、仏教は「慈悲」という概念を中心に据えており、他者の苦しみを理解し、共感する姿勢を大切にします。この慈悲の心は、信者だけでなく、周囲の人々に対しても拡張されるべきものであり、コミュニティ全体の調和に寄与する要素となります。

1.3 仏教の伝播経路

仏教は、その成立から数世紀のうちにインドからアジア各地に広がっていきました。特に、中国に伝わる際の経路は多様で、シルクロードを通じて多くの僧侶や商人が経済的、文化的な交流を行いながら仏教を持ち込みました。西域からの道を経由で仏教が伝来したことが、後に中国文化に大きな影響を与えることになります。

また、中国における仏教の受容は、政治的、社会的な要因にも左右されました。特に、漢代においては仏教が貴族層の間で徐々に受け入れられ、庶民層にも広まるようになりました。これに伴い、僧院の建設が進み、さまざまな経典が翻訳され、広まっていきました。

早期の仏教は、道教や儒教との共存を図りながら、中国独自の形を模索していくことになります。このような背景から、仏教は単なる宗教にとどまらず、中国の文化、思想、そして社会そのものに深く根付くこととなりました。

2. 仏教の中国への伝入

2.1 初期の伝来

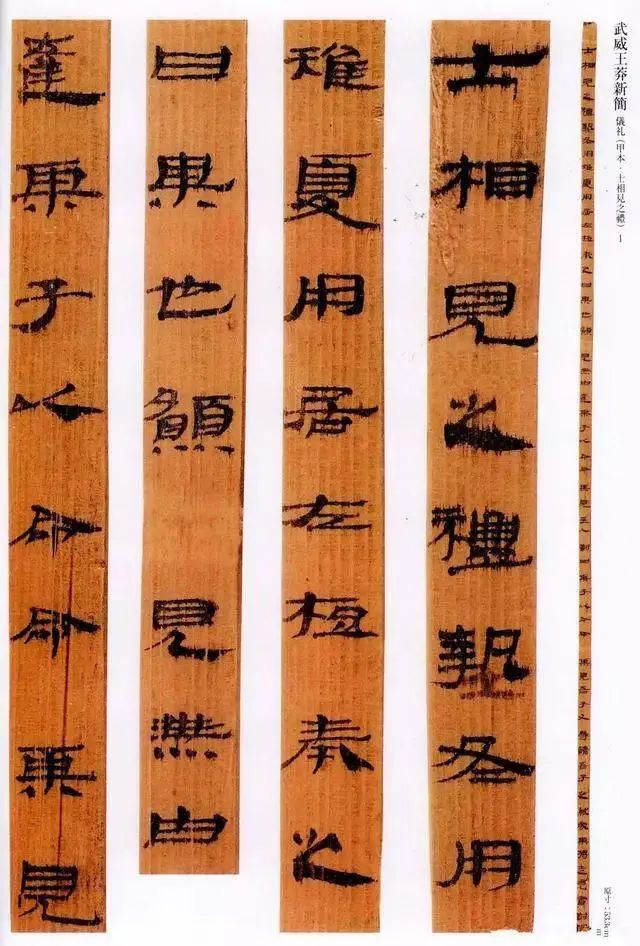

仏教が中国に伝わったのは、紀元前2世紀から紀元1世紀にかけてのことであり、具体的な証拠としては、『大乗起信論』などの経典がその頃に翻訳されていることが挙げられます。初期の仏教徒は、商人や僧侶であり、彼らはシルクロードを通じて中国に仏教の知恵をもたらしました。彼らの活動は、中国社会における新たな価値観をもたらすことに寄与しました。

当初は、仏教の教えはあまり広まらず、特に西域の辺境地域にとどまっていました。しかし、後に有力な王朝によって保護されることで、功績のある僧侶たちが移住し、寺院を築くことが可能になりました。特に、後漢の時代には、名僧である「竺法护」が中国へと渡り、仏教を広める活動を行いました。

このような初期の活動は、仏教が中国社会のさまざまな側面に影響を与える土台を築くことになります。徐々に、人々の間で仏教の儀礼や教えが受け入れられるようになり、特に死者の供養や浄土信仰が広まっていくことになります。

2.2 主要な伝入経路

仏教が中国へ伝わる主要な経路としては、シルクロードが挙げられます。この交易路は、中国、中東、インドなどの商人や知識人が互いに文化や思想を交換する場として機能しました。シルクロードを通じて、仏教は中国西部や中部に急速に伝播し、都市部においては宗教的な中心地も生まれることになります。

また、沿海地域からも仏教が伝わりました。特に、南中国の広東省や福建省は、インドからの船便によって仏教が持ち込まれる場所となりました。これにより南方でも仏教は根付くことになり、その後、発展していく様子も見られます。

このような動きは、単に宗教の伝播にとどまらず、インドからの文化や芸術、技術の交流も促進しました。例えば、仏教に関連する美術や建築、さらには経典の翻訳など、多岐にわたる影響が中国の文化に新しい風を吹き込むこととなりました。

2.3 中国社会への影響

仏教が中国に伝わる過程で、当時の社会に大きな影響を与えることになりました。これまで、中国の伝統的な価値観は主に儒教に基づいていましたが、仏教は慈悲や無常の思想を通じて、異なる視点を提供しました。この新しい思想が、社会の倫理観や道徳観に変化をもたらし、特に庶民の間での教えの拡大にも寄与しました。

仏教はまた、社会的階層を無視した教えを持っていたため、身分にかかわらず人々が参拝することが可能になりました。これにより、さまざまな背景を持つ人々が一堂に集まり、共通の目的としての精神的な修行を共有する場が形成されることとなります。このようなコミュニティの形成は、後の禅宗や浄土宗など、特定の教派の発展にもつながりました。

さらに、仏教による死者の供養や葬儀儀礼の影響も無視できません。儒教の葬送の儀礼とは異なる側面からのアプローチが取り入れられることで、より多様な形の儀礼が受け入れられていきました。これによって、社会全体が精神的な慰めとつながりを求めるようになり、仏教は中国文化の中で重要な位置を占めることになったのです。

3. 仏教儀礼の基本

3.1 仏教儀礼の種類

仏教には多様な儀礼が存在し、それぞれが特定の目的や意義を持っています。まず、最も広く知られているのが「法要」です。これは、仏教徒の故人を供養するための儀式であり、家族や友人が集まり、経典を読誦したり、食物の供え物をお供えすることがあります。この法要は、故人の成仏を願うものであり、コミュニティ全体が故人を偲ぶ時間でもあります。

次に、「瞑想」も重要な儀礼の一つです。仏教の教えに基づく瞑想は、心を無にし、内面的な平和を得るための手段として行われます。特に禅宗での瞑想は、静かな瞬間を通じて「己を知る」機会を提供し、真理を見つける助けとなります。これは、仏教徒にとっての精神的な充実を図る意義があります。

また、「お彼岸」や「盂蘭盆会(うらぼんえ)」などの祭りも仏教の儀礼に含まれます。これらの祭りは、先祖や故人への感謝を示す重要な機会であり、家庭や地域社会における絆を強める役割を果たしています。これにより、仏教の教えが日常生活に密接に関わっていることが実感できます。

3.2 仏教儀礼の意義

仏教儀礼の意義は、単なる宗教的な意味合いにとどまらず、精神的な充実や共同体の絆を強める役割も果たしています。まず、儀礼を通じて信者は、仏教の教えを再確認し、自らの存在意義を見出す機会を得ることができます。これによって、個人の内面的な成長が促進され、社会との一体感を感じる要素が生まれます。

さらに、儀礼は、参加者同士の交流を促し、相互理解を深める場所ともなります。同じ目的を持った人たちが集まることで、心のつながりが形成され、地域社会の連帯感が強まります。特に、人々が共に悼むことで、悲しみや苦しみを共有し、精神的なサポートを得ることができるのです。

もっと広く見れば、仏教儀礼は文化の中に組み込まれることで、中国社会全体に影響を与えています。例えば、市場での年中行事や地域のお祭りにおいて、仏教儀礼が反映されていることが多々あります。これにより、世代を超えた文化継承が行われ、仏教がもたらす価値観が次世代に受け継がれていくのです。

3.3 儀礼における象徴的な意味

仏教の儀礼における象徴的な意味合いは、非常に深く、多くの象徴が多様な解釈を許します。例えば、焚香(たきこう)は、煙が天に昇り、先祖や神々に捧げられる象徴とされています。この行為は、信者が常に仏や先祖を手元に感じ、その導きを受けることを意味します。

また、仏像や経典の前での拝礼は、仏の教えへの敬意を表す重要な儀式です。この行為は、仏教信者の自己中心的な思考を手放し、無私の心に近づくためのトレーニングとされています。拝礼することで、自己の存在を忘れ、より高い次元での気づきを得ることができるのです。

さらに、仏教儀礼の中でしばしば行われる「食物の供養」もまた、象徴的な意味合いを持っています。信者が食物を仏に供え、その後に頂くことで、自らの生きる糧が「他者と分かち合う」ものであることを示し、物質的なものへの執着を手放させる効果があります。このように、仏教儀礼は単なる儀式ではなく、深い思想的背景を持っているのです。

4. 中国の伝統文化との融合

4.1 儒教との関係

仏教は、中国において儒教と深く関わることになります。儒教は家庭や社会の調和を重視し、倫理的な行動を奨励する教えです。一方、仏教は個人の内面的な成長や解脱を目的とするため、最初はこの二つの思想の間に亀裂が存在したといえます。

しかし、時間が経つにつれ、両者は相互に影響を与え合うようになりました。特に、儒教的な倫理観が仏教の教義に取り入れられ、社会的な役割を重視した形での仏教の発展が見られるようになります。「孝」という概念は、仏教の教えにおいても重要視され、特に死者の供養や祖先への感謝の意を含んだ形での実践が行われるようになりました。

この儒教と仏教の融合は、特に明清時代に顕著になり、両者は互いに補完し合う形で発展していきました。たとえば、名僧である「白光」は、儒教の道徳に基づいて教義を展開しました。また、仏教寺院では、儒教の儀礼が行われることも多くなり、信者にとってより身近な存在として受け入れられるようになりました。

4.2 道教との相互作用

道教もまた、仏教と密接な関係を持っています。道教は、自然との調和や長生きを重視する教えであり、仏教における超越的な理念とは異なる側面があります。しかし、両者は共通のテーマを持ち、宗教的な儀式や信仰形態においても相互に影響し合うことがありました。

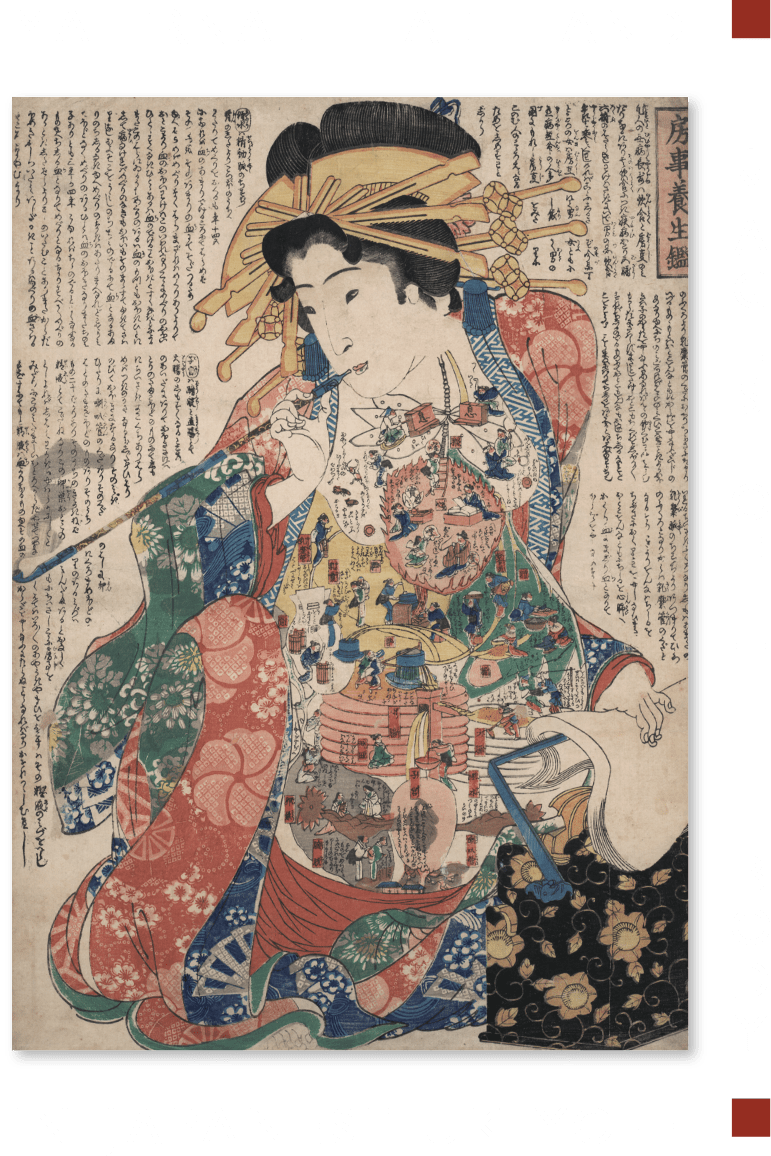

たとえば、道教の「祭り」が仏教の儀礼に取り入れられたり、逆に仏教の瞑想や法要が道教の儀式に影響を与えることがありました。これにより、同じ宗教的な環境の中で、両者の信者が共に参加したり、交流を深めたりする場も増えていきます。

また、仏教における「菩薩」という考え方は、道教の「神」や「仙人」と結びつけられることがありました。特に、観音菩薩は道教においても崇拝され、慈悲の象徴として理解されるようになりました。このように、中国の宗教的な環境の中で、仏教と道教は相互に学び合い、文化的な影響を強めることとなったのです。

4.3 文化的な融合の事例

仏教と中国の伝統文化の融合は、さまざまな側面で具体的に現れています。例えば、仏教の美術は、漢代以降、多くの仏像や寺院にその影響を与えました。唐代には、石窟寺院が建設され、宗教的な芸術が隆盛を迎えました。このような美術作品は、仏教の教えを広めるだけでなく、中国の美術の発展にも寄与しました。

また、音楽や舞踏の分野でも、仏教の影響が見られます。例えば、仏教の儀礼に参加する際に行われる音楽や舞踏は、心を鎮める役割を果たし、信者を仏教の世界に引き込む手段となります。この音楽や舞踏のスタイルは、中国の伝統音楽や舞踏と融合し、新たな形の文化現象を生み出しました。

さらに、仏教の儀礼が一般家庭の行事に取り入れられることで、地域社会においても文化的な融合が進みました。特に、故人を供養するお盆祭りなどは、仏教の儀礼が地域の習慣と一体化し、普段の生活の中でも重要な位置を占めることになりました。このような多様な文化の融合は、中国社会全体に豊かな影響を与え、仏教が国家の志向を形成する要因ともなったのです。

5. 現代における仏教儀礼の役割

5.1 現代の中国社会における仏教

現代の中国社会において、仏教は依然として重要な宗教的、文化的な役割を果たしています。特に、経済の発展や都市化が進む中、物質主義が蔓延する一方で、精神的な安定や癒しを求める人々が増えています。これは、仏教の教えや儀礼が、人々に提供できる心の安寧を再評価する動きとなるのです。

近年では、仏教寺院が観光地としても注目を集めており、多くの国内外の観光客が訪れています。これにより、仏教の教えに触れる機会が増え、ひいては仏教の儀礼を実践したいという関心が高まっていると言えるでしょう。また、地方の信者たちが行う年中行事なども、地域社会の一環として暮らしの中で重要な位置を占めています。

さらに、仏教は現代の価値観とも結びついており、特にマインドフルネスや瞑想が注目されています。ビジネスシーンでも、ストレス軽減や自己啓発の手段として取り入れる企業が増えており、仏教の教えが現代人の生活の中で新しい意味を持つようになっています。

5.2 他宗教との関係性

現代において、仏教は他宗教との関係性を強めています。特に、儒教や道教との相互作用は依然として続いており、宗教的な活動や儀礼においても、両者の融合が見られます。これにより、人々は宗教に対する多様なアプローチを育むことができ、信仰がより豊かな形で表現されています。

また、宗教間の対話や交流も活発に行われるようになり、仏教、儒教、道教、さらにはキリスト教やイスラム教など、異なる信仰間の協力が進むケースも増えています。このような交流は、共通の社会的課題に取り組む場面で重要な役割を果たし、対話を通じてお互いの理解を深めるきっかけともなります。

さらに、仏教と他宗教の融合により、新たな宗教的な形態が生まれることもあります。例えば、社会問題への取り組みや環境問題に対する仏教的なアプローチが、他宗教とともに行われることが増えてきました。このような動きは、宗教が現代社会の中でどのように適応していくのかを示す興味深い事例となります。

5.3 仏教儀礼の未来展望

今後の仏教儀礼においては、さらなる現代化と適応が進むことが予想されます。例えば、シティライフの中での仏教の実践が新たな形で生まれることが期待されます。都市部の忙しい生活においてでも、実践できる簡易的な儀礼や瞑想の方法が広まるでしょう。

また、デジタル技術の進展によって、オンラインでの法要や瞑想のセッションも普及しています。これにより、地理的な制約を超えて、より多くの人々が仏教の教えに触れる機会が得られることは、未来の可能性を広げるものです。

仏教儀礼は、社会のニーズに合わせて変化し続けることになるでしょう。特に、若い世代が求める精神的な指導やリーダーシップの提供は、今後の課題となります。新たな形での儀礼や実践が生まれる中で、仏教が持つ本質的な価値は、ますます重要視されていくことでしょう。

終わりに、このように仏教儀礼と中国の伝統文化は深く融合し、互いに影響を与え合ってきました。現代においても、仏教は社会の一部として根付き、日常生活の中に多くの意味を持っています。私たちがこの文化の継承を続け、理解を深めることは、未来の社会にとって重要な課題であると言えます。これからも仏教の教えや儀礼が、より多くの人々にとって癒しやインスピレーションとなることを願っています。