禅宗は、中国文化の重要な一部であり、その影響は国外へも広がっています。特に日本や西洋において、禅宗は独自の形で受容され、様々な文化的表現が生まれることとなりました。以下に、禅宗の国外への伝播とその影響について詳しく見ていきます。

中国文化の探求

1. 中国思想の起源と発展

1.1 古代中国の哲学体系

中国における古代哲学は、儒教や道教といった多様な思想体系から成り立っています。紀元前6世紀ごろから始まったこれらの哲学は、人生の意味や道徳、政治体制についての深い考察を含んでいます。孔子とその教えは、儒教の基盤を形成し、倫理や社会的関係の重要性を強調しました。一方、老子や荘子が提唱した道教は、自然との調和や個の自由を重視し、人生の質を高めるための方法論を提供しました。

1.2 儒教と道教の形成

儒教と道教は、中国文化における二大思想として位置づけられています。儒教の教えは、家族や社会、国家との関係を通じて人間の道徳的な成長を促すもので、現代の中国社会でもその影響が色濃く残っています。道教は、個々の内的な探求を重視し、精神修行や無為自然の思想を基にした実践を推奨しています。これらの教えは、中国の文化、政治、教育に深く根ざし、社会の基礎を形成しています。

1.3 近代思想の影響

20世紀に入り、西洋の思想が中国に流入し、古代の思想との接触が新たな変化をもたらしました。特に、自由主義や社会主義といった近代思想は、儒教の伝統に対する挑戦でもありました。これにより、再評価や新たな視点からの解釈が進み、現代中国においても哲学が進化し続けています。古代の教えと近代の思想が交わることで、中国の思想体系はますます豊かになっています。

2. 禅宗の形成と中国文化への影響

2.1 禅宗の起源

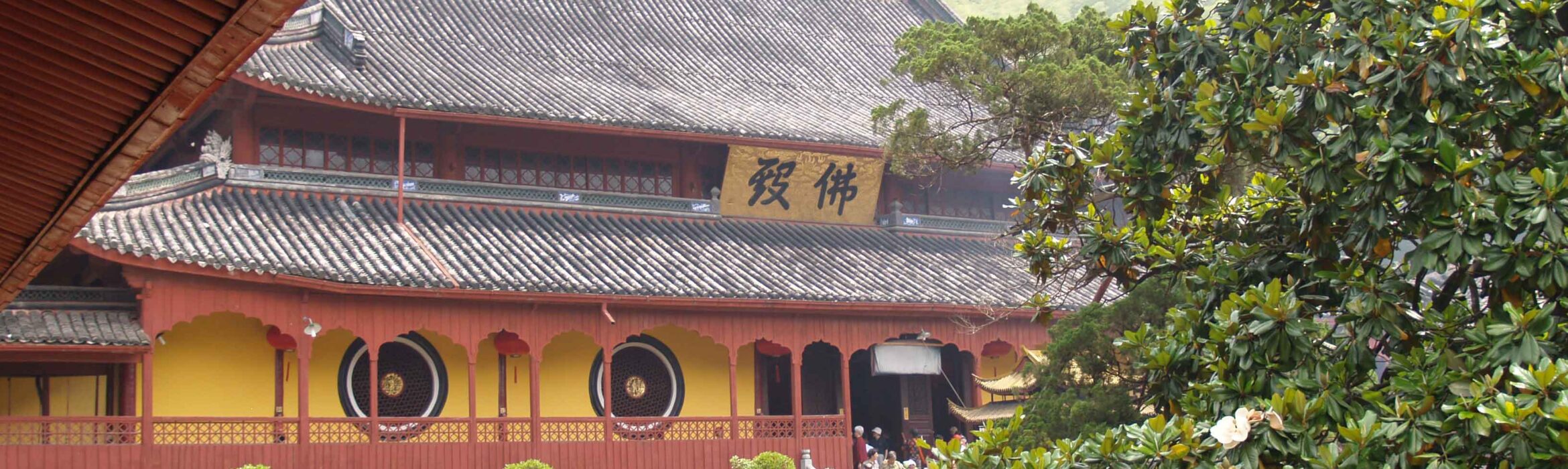

禅宗は、6世紀の中国に起源を持ち、特に達磨大師から始まると言われています。彼は、仏教の教えをもとに、直感的な悟りを強調しました。禅宗は、教義を重んじる従来の仏教とは異なり、実践を通じた直接的な体験を重要視するため、独自のスタイルを確立しました。このため、禅宗の影響を受けた思想や文化が豊かに展開されていきました。

2.2 禅宗の主要な教義と実践

禅宗の中心には、「無念無想」や「坐禅」といった実践があります。坐禅は静かな環境で心を無にし、自己を見つめ直す姿勢を養います。この実践は、心の平和や理解を促進し、精神的な悟りへと導く役割を果たします。また、禅宗の教義には、日常生活の中に禅を取り入れる「即身成仏」といった考え方があり、これは人々の生活様式に影響を与えました。

2.3 禅宗が中国文化に与えた影響

禅宗は中国の文化、特に芸術や文学に大きな影響を及ぼしました。禅の要素を取り入れた詩や絵画は、自然との一体感や直感的な表現を重視し続けました。たとえば、禅画は簡潔でありながら深い意味を持ち、観る者に思索を促します。文学においても、禅の思想が詩や散文に浸透し、哲学的な洞察を与える作品が多く存在しました。

3. 禅宗の国外への伝播と影響

3.1 禅宗の日本への伝来

禅宗は、12世紀ごろに日本へ伝来しました。最初に伝わったのは、臨済宗と曹洞宗の二つの流派です。これらの宗派は、日本の武士階級や上流社会の間で受け入れられ、特に禅の精神が茶道や剣道などに影響を及ぼしました。茶道では、禅の「簡素さ」と「静けさ」が重視され、道具や手順においてもその精神が色濃く反映されています。

3.2 禅宗の西洋への紹介

西洋における禅宗の紹介は、20世紀の半ばから急速に進展しました。特にアメリカでは、Beat Generationやヒッピー文化の影響を受け、禅の思想が広まりました。さまざまな著作や講演を通じて、禅が「自己実現」や「内なる気づき」という文脈で受け入れられるようになりました。たとえば、作家のダライ・ラマやティク・ナット・ハンは、西洋読者に向けた禅の教えを分かりやすく解説し、多くの人々に愛されています。

3.3 禅宗の現代的な解釈と受容

近年、禅宗はその教えが心理療法やストレス管理に役立つことから、さらに広く受け入れられています。「マインドフルネス」という概念は、禅の坐禅における意識を高める技術と深く結びついており、特にビジネス界や教育現場でも採用されています。このように、禅宗が持つ実践的な側面は、現代において改めて見直され、多様な形で活用されています。

4. 禅宗の文化的表現

4.1 禅画と文学

禅画は、禅の精神を視覚的に表現する一つの方法です。禅画は、シンプルな筆触や空白の活用により、観る者に静けさや思索を促します。特に、日本の画家、雪舟の作品は、禅的な要素が強く表れており、彼の絵は禅宗の教えが具現化されたものとされています。また、禅の思想は文学にも反映され、特に禅僧たちが書いた詩や散文は、深い哲学的洞察を提供しています。

4.2 禅と茶道の関係

茶道は、禅宗から大きな影響を受けた日本の伝統的な文化です。茶道の精神には、禅の「無心」と「一瞬の美」が表現されています。茶を点てる手法や茶室の設計には、禅の教えが反映され、参加者は静寂の中で心を整え、己を見つめ直すことが求められます。茶道は単なる飲食行為ではなく、心の在り方や人間関係を深める手段として重要な役割を果たしています。

4.3 禅の美学と生活様式

禅は、その美学によって、日常生活の様々な側面にも影響を及ぼしています。たとえば、禅の理念に基づいたミニマリズムは、生活空間やファッションにおいても広がりを見せています。無駄を省き、シンプルで機能的なデザインが重視されるようになりました。このように、禅の美学は人々の生活様式に大きな変化をもたらし、新たな価値観を形成しています。

5. 未来の課題と展望

5.1 禅宗の現代社会における意義

現代社会における禅宗は、ストレスや情報過多による疲弊を癒す手段として注目されています。特に都市生活を送る人々にとって、禅的な実践がもたらす心の平和は非常に価値があります。多忙な日常の中で、短い時間でも坐禅を行うことは、自己を見つめ直し、内なる安らぎを得る手助けになります。

5.2 グローバル化と禅宗の変容

グローバル化が進む中、禅宗もまた文化の交差点に立っています。異なる文化や価値観との融合は、禅宗の教えにも新たな解釈や実践をもたらしています。たとえば、精神的な健康を重視する西洋のアプローチと禅の実践が組み合わさることで、多様な人々に受け入れられる新しい形が生まれつつあります。

5.3 禅宗の持続可能な発展への取り組み

今後の禅宗の発展には、持続可能な形での伝承が不可欠です。若い世代に対して、禅の教えをどう伝え、実践に変えていくかが大きな課題となります。また、社会問題や環境問題にも関わりながら、禅の理念がどのように貢献できるかを考えることも重要です。これにより、禅宗は未来に向けた新たな意義を見出し、さらなる発展が期待されます。

終わりに

禅宗はその歴史と教義を通じて、さまざまな文化や地域で深い影響を与えてきました。中国からの伝播、日本での発展、西洋での再評価を経て、禅宗は現代社会においても果たすべき役割が多々あります。その教えは、心の平穏や生活の質を向上させる手段として、多くの人々に受け入れられ続けています。これからの時代において、禅宗がどのように発展していくか、注目が集まることでしょう。