中国文化における儒教と道教の対立は、古代中国の思想史において非常に重要なテーマです。この対立は、ただ単に哲学的な問題だけでなく、社会、政治、文化の複合的な影響を反映しています。儒教と道教は、異なる視点や価値観を持ちながら、何千年もの間、中国社会の中で交錯し、同時に対立してきました。ここでは、その歴史的背景がどのように形成され、進化してきたのかを詳しく考察していきます。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 中国思想の基本概念

中国思想の基本概念は、儒教、道教、墨家、法家、仏教といった多様な思想から成り立っています。これらの思想は、倫理、政治、自然観、人生観に関して異なる視点を提供しています。儒教は、主に孔子によって提唱され、人間関係や社会の調和を重視します。一方、道教は、老子を初めとする哲学者たちによって形成され、自然との調和や無為の重要性を説きます。このような基本概念によって、中国思想はさまざまな局面で展開してきました。

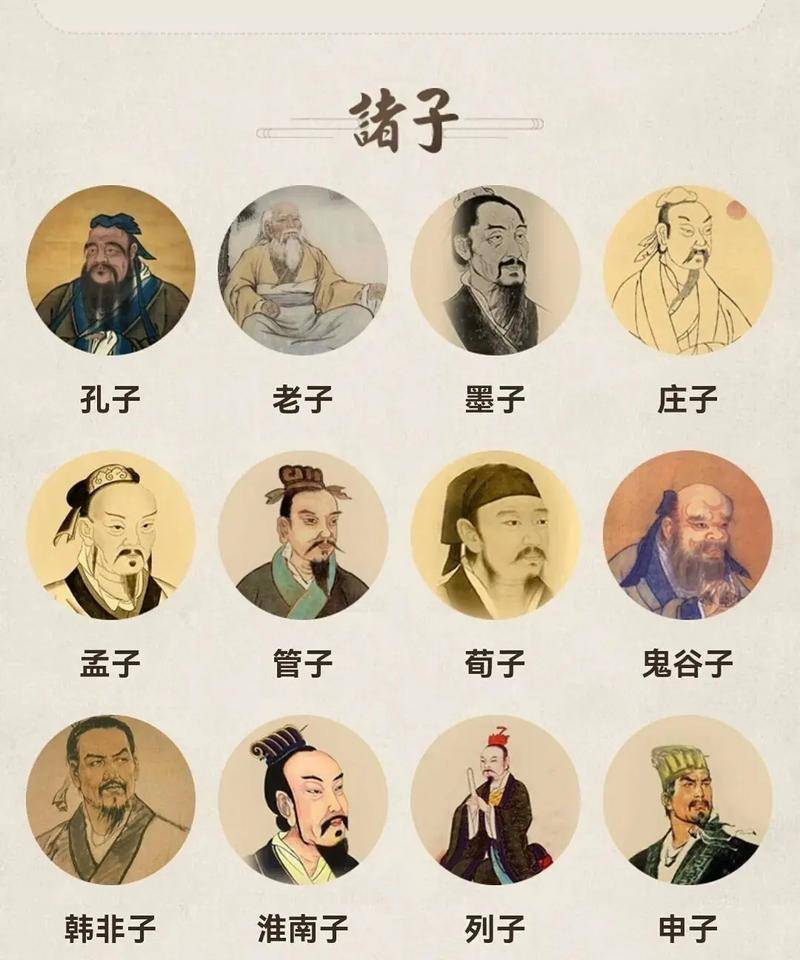

歴史的に見ると、中国思想は多くの場合、地域や時代に応じて変遷してきました。例えば、春秋戦国時代には、さまざまな思想が競い合い、新しい哲学が次々と生まれました。この時期は、社会の変化とともに、個々の思想家がそれぞれの立場から社会の問題に対処しようとした時代でもあります。このような背景から、思想の多様性は顕著になり、それぞれの思想が自らの位置を確立していきました。

1.2 古代中国社会の特徴

古代中国の社会は、封建制度や厳格な階級構造が特徴です。貴族階級、農民、商人といった身分制度は明確で、それぞれの階層が異なる価値観や役割を持っていました。このような社会構造の中で、儒教は特に支配層に受け入れられ、国家の公的な理念として浸透していきました。儒教の教えは、倫理的な根拠をもとにした統治の手法として重視され、政治と結びついていきました。

一方で、道教は自然と調和した生活を奨励し、民間信仰と結びつくことで広がりを見せました。道教の教義は、しばしば村落や家庭の宗教行事にも影響を及ぼし、民衆の生活に深く根付いていったのです。このように、儒教と道教は異なる社会階層や価値観を持ちながらも、同時に中国社会の中で共存していきました。

1.3 思想の多様性と交流

古代中国の思想は、地域性や歴史的な背景の違いにより、多様性を持ちながら発展してきました。春秋戦国時代には、知識人や哲学者たちが集まり、それぞれの思想を討論する場が生まれました。このような思想の交流は、儒教と道教の発展にも大きな影響を与えました。儒教の法則や倫理観と、道教の自然観や無為の思想は、互いに興味を持ち、一部の思想家によって融合されることもありました。

また、商業の発展や国際的な交流も、思想の多様性を加速させる要因の一つでした。特に、シルクロードを通じて、外部の文化や思想が中国に影響を及ぼすことがありました。これにより、儒教と道教だけでなく、仏教や他の思想も相互作用しながら中国文学や美術に多大な影響を与えることとなります。思想の交流は、社会の発展や人々の生活スタイルに多大な影響を及ぼし、鋭い思想が生まれる土壌を形成しました。

2. 中国古代の哲学者たち

2.1 孔子の思想と影響

孔子(551-479 BC)は、儒教の創始者として知られ、彼の思想が中国の哲学や文化に甚大な影響を与えました。彼は「仁」を中心に全ての倫理的な行動を位置付け、人間同士の関係の重要性を説きました。孔子は、親子の情、友人同士の信頼、国民と君主との関係を重要視し、これを「五倫」として整理しています。彼の教えは、国家の安定と個人の幸福を同時に追求するものであり、後の時代における規範として位置づけられました。

孔子の思想は、後に多くの弟子たちによって編纂され、『論語』という書物にまとめられました。この書物は、儒教の基本的な教義や倫理観を抱くものであり、学問や政治の分野だけでなく、日常生活にも影響を与えています。また、孔子の思想は、劉邦や李世民のような後の皇帝たちにも受け入れられ、国家の政策に反映されることがありました。

さらに、孔子の思想は、時代を超えて多くの国で受け入れられ、特に東アジア各国の文化や教育制度に影響を与える要因となりました。日本や韓国、ベトナムでも儒教の教えは浸透し、政治や倫理の指導原理として引用されています。

2.2 老子と道教の哲学

老子(6世紀 BC)は、道教の創始者として知られ、『道徳経』という重要な著作を残しました。彼の思想は、自然との調和や、人生における「道」を追求することが大切であると説きます。老子は、「無為」の概念を強調し、人間が自然の流れに逆らうことなく、自然体で生きることが最善であると主張しました。これは、儒教の教えとは対照的に、人間社会の枠を越えた自然との調和をテーマとしています。

また、道教の哲学は、老子だけに留まらず、多くの後の思想家たちによって発展しました。荘子(369-286 BC)や葛洪(284-364 AD)などの重要な人物たちは、老子の教えをさらに掘り下げ、道教の教義を豊かにしました。荘子は、夢と現実、善と悪の境界を問い、個々の真実を尊重する重要性を訴えました。

道教の哲学は、単なる宗教的な信仰にとどまらず、政治や倫理、医療においても重要な影響を持ちました。道教の思想は、特に民間信仰や風水(風水論)に結びつき、多くの中国人に愛されています。道教が人々の生活に根付いたことで、自然の力や環境への感謝が中国文化の一部として形成されていったのです。

2.3 法家思想とその役割

法家思想は、中国古代史において重要な役割を果たした思想の一つです。儒教や道教が倫理や道徳を重視するのに対し、法家は法令と規律に基づいた社会の構築を目指しました。法家の代表的な思想家である韓非子(約280-233 BC)は、国家の強力な統治を実現するためには、厳格な法律とその執行が不可欠であると主張しました。

法家思想は、戦国時代における混乱した社会状況の中で生まれ、秦王朝によって特に取り入れられました。秦王朝は、強力な中央集権体制を築くために法家の理念を採用し、国内を統一しました。法家の考え方に従い、厳しい法律が施行され、違反者には厳罰が科されました。この一方で、法家の厳しさは民衆に負担をかけ、不満を増大させる原因ともなりました。

法家思想は、儒教との対立を生む要因となり、特に道徳的な価値観を重視する儒教や道教に対する反発を招きました。「法と徳」の対立は、後の中国の政治や倫理においても重要なテーマとなり、思想の流れに影響を与えました。法家は歴史的に短命な政体を支えたものの、その功罪は今もなお評価されています。

3. 儒教と道教の基本的な違い

3.1 儒教の価値観

儒教は、人間関係と倫理を重視する思想であり、「仁」「義」「礼」「知」「信」という五つの要素によって規定されます。特に「仁」は、愛と慈しみの意義を持ち、他者との調和を重視します。儒教の中で、家族や仲間、国家における責務を果たすことが強調され、個人の利害よりも社会全体の調和が重視されます。

また、儒教は教育の重要性を強調しており、知識を深めることが社会を改善する鍵であると教えます。儒教徒は、自己修養や学問を通じて、人格を高めることが求められます。このような価値観は、特に古代中国の官僚制度において最も重視され、教育によって優秀な官僚を選出する考え方が根付いています。

さらに、儒教は家族の価値観を強調し、親と子、兄弟間の関係を大切にします。これにより、儒教は家族から始まる社会形成の基盤をもたらし、家族の絆を社会全体に広げる役割を果たします。

3.2 道教の自然観

道教は、自然との調和を肯定し、人間が自然の一部であるとする思想です。「道」は、宇宙の根本原理であり、すべての存在を結びつける力を持っています。道教においては、物事の流れに逆らわず、自然の法則に従った生活が最も理想的であるとされます。

道教は、無為の思想を通じて、意図的に何かを作為することなく、自然の摂理に身を委ねることを奨励します。これは、儒教のように社会的な道徳や責任を重視することとは対極をなす考え方です。道教徒は、自然の美しさを愛し、自然とともに生きることを目的に、精神的な自由を追求します。

さらに、道教は宇宙と人間の関わりを強調し、自然と人間の相互作用が重要であると認識します。人々は、自然を尊重し、環境と調和した生活を送ることが望ましいとされています。このような自然観は、人々の生活習慣や風俗、祭りにも色濃く反映されています。

3.3 社会における役割の違い

儒教と道教は、社会において異なる役割を果たしてきました。儒教は、家庭と国家における倫理を重視し、秩序を保つための道徳的基盤を提供しています。これにより、儒教は政府や社会制度に深く結びつき、国家の政策や教育の根幹を形成する役割を果たしています。儒教の教えは、国家の安定を保つために非常に重要視され、一部の思想家は孔子の教えを用いて政治支配を正当化しました。

対照的に道教は、個人の内面的な成長や精神的な解放を重視します。道教は、儒教の厳格な道徳基準に対する反発として生まれ、より自由で自然な生き方を提唱します。道教においては、儒教の価値観とは異なり、個人の幸福と自由が最も重要とされます。これにより、道教は一般庶民の間で広まり、日常生活における宗教的実践や信仰として根付いていきました。

厳密に言えば、儒教と道教は互いに補完し合う関係でもあります。多くの中国人は、日常生活において儒教的な倫理を重視しつつ、道教の自然観や神秘的信仰も取り入れています。これにより、中国文化の中で両者が対立しながらも共存する独特の姿勢が形成され、今日でもその影響を見ることができます。

4. 儒道対立の歴史的背景

4.1 戦国時代の社会状況

戦国時代(約475-221 BC)は、中国の歴史において非常に混沌とした時代でした。この時代は、各地の国が権力を巡って争い、さまざまな思想が誕生した時期でもあります。儒教、道教、法家など、様々な思想が生まれ、思想家たちはそれぞれ独自の解釈を持って社会問題に向き合っていました。この時代の政治的な不安定さが、思想の多様性を促進したのです。

戦国時代の特徴は、各国が勢力を増す中で、社会秩序が崩壊し、人々が強い不安感を抱いていたことです。このような状況の中で、孔子や老子といった思想家たちは、人々の心に留まるメッセージを発信していました。儒教が家族と国家の絆を重視し、人間関係の重要性を強調する一方で、道教は自然との調和を訴え、人々に安らぎをもたらしました。

また、同時期に法家思想が台頭し、秩序を保つための明確な法律とその厳格な執行が求められる背景にありました。このため、儒教と道教は、政治的な安定を求める中で、法家に対抗する理念としての役割を果たす必要がありました。

4.2 儒教の国家の中での位置付け

戦国時代を経て、秦の始皇帝が樹立した秦王朝が誕生すると、儒教は国家の思想体系として重要視されることとなりましtた。始皇帝は法家を重視しながらも、儒教の教えを取り入れて秩序を保つ苦労をしました。後に漢王朝が成立すると、儒教は公的な倫理教育の基盤となり、官僚育成の基本として確立されていきました。

漢王朝は、儒教を国家の思想とし、科挙制度の導入によって汎用化しました。これにより、儒教に基づく教育が受けられた者たちが政治に参加できるようになり、儒教の影響力は一層強まりました。儒教的な倫理が政府の運営に組み込まれたことで、儒教は制度的に重要な哲学となったのです。

しかし、これに対して道教は次第に民間信仰や哲学として広がり、庶民の生活に密着した形で存在感を増していきました。儒教が政治的なパワーを持つ一方で、道教は生活の中での信仰として利用され、自然との調和を重視する生き方が受け入れられました。

4.3 道教の影響力と反発

道教は、儒教の影響が強まる中でも、その独自の価値観を持ち続けました。特に、人々の生活の中で自然との調和や、霊的な実践が根付くことで、道教は広く受け入れられるようになりました。道教の祭りや儀式、生活習慣は民間で重要視され、日常生活に組み込まれることとなりました。

道教の影響力は、時に儒教的な価値観と相反することがあり、両者の間には対立が生じることもありました。儒教が道徳的な規範を持ち、人間関係の調和を重視するのに対し、道教は自由な発想を求めるため、その根底にある理想が異なったのです。このことが、儒道両派の確執を生み出し、中国思想の中で重要な対立軸となりました。

この対立は、時代や地点によって変動しながらも、儒教の公的な地位と道教の民間信仰としての地位の違いによって、ますます明確なものとなりました。政治的背景から儒教が優越する一方で、道教はその柔軟性から多くの人々の心に響く思想として受容されたのです。

5. 儒道対立の現代的意義

5.1 現代中国における儒道思想の再評価

近代以降、中国は西洋の思想や価値観が流入する中で、儒教と道教もまた新たに再評価される機会が増えました。特に改革開放政策以降、伝統文化に対する関心が高まり、儒教は現代において倫理や道徳の根本的な指針として注目を集めています。学校教育や政府の政策においても、儒教の教えが見直され、若い世代への影響を与えるようになりました。

同時に、道教も再評価されています。自然環境への配慮や、ストレス社会における心の健康への関心が高まる中で、道教の持つ「自然との調和」は、現代人のライフスタイルに寄与する要素として受け入れられつつあります。瞑想や呼吸法、自然との共生を重視する道教の教えは、心の平穏を求める人々の間で人気を集めています。

儒教と道教の再評価は、現代の中国社会において中国のアイデンティティを守るための重要な要素となりつつあり、伝統と現代の融合を実現する手段として意義深いものです。

5.2 国際社会における中国思想の影響

近年、中国は国際社会においてもその影響力が増しています。特に儒教は、国際的な文脈においても重要な役割を果たしています。中国の経済発展や文化の台頭に伴い、儒教の考え方や価値観について関心が寄せられる機会が増え、国際的なコミュニケーションの中でも意義のあるテーマとして扱われるようになりました。

特に、儒教における人間関係や倫理は、国際ビジネスや外交においても重要視されるようになっています。儒教の持つ調和や共存の思想は、異文化間の理解を深めるためのツールとして活用され、多くの国々が中国との関係を築く際にこの視点を意識しています。

道教においても、ブッダの教えやフィロソフィーである道教の自然観が、西洋の環境問題や持続可能性に関連する議論の中で重要な視点として取り上げられることが増えてきました。道教の持つ自然との調和の哲学は、現代社会の様々な問題に対する参考として国際的な関心を呼び起こしています。

5.3 現代の価値観への応用

儒教と道教の教えは、現代の様々な価値観やライフスタイルにも影響を与える要素として活用されています。例えば、ビジネス倫理やコミュニケーションの重要性については、儒教的な観点が応用されています。相手を思いやるという儒教の教えは、ビジネスの現場における人間関係の構築においても有用です。

道教は、ストレスや不安といった現代人が抱える問題の解決策としての役割を果たすことが期待されています。マインドフルネスや瞑想といった手法は、道教の教えと共鳴し、心を平穏に保つための手段として広まっています。道教の自然観は、現代の環境保護の考え方とも合致する部分があります。

儒教と道教は、古代中国の思想としてだけでなく、現代においても人々の生活の中で活用され、多くの価値観に影響を与え続けています。これにより、儒道対立の意義は、現代社会の問題を考える上でも重要な要素として位置づけられているのです。

まとめ

儒教と道教の対立は、中国文化における重要なテーマであり、その歴史的背景や思想的な違いは、現代社会にも影響を与えています。戦国時代の混乱から始まり、儒教の国家思想としての地位、道教の民間信仰としての存在に至るまで、両者は常に中国社会の中で激しい対立と共存を繰り返してきました。 現代では、再評価が進む中で、儒教と道教は新たな教訓として、国際社会においても影響を持つ思想として注目されています。このように、儒道対立は、単なる歴史的な現象ではなく、中国の文化や思想の全体を理解する上で不可欠なテーマであるのです。