中国共産党とマルクス主義の政治思想についての詳細な探求は、中国の歴史や文化、そして現代における政治体制の理解に欠かせないテーマです。このテーマは、中国の思想の起源や発展、そしてそれがいかに政治と相互作用してきたかを考察することによって、より深い理解を得ることができます。本稿では、中国共産党とマルクス主義の政治思想についての全体像を掴むために、関連する思想や歴史的背景、そしてそれらが現代に与える影響について詳しく述べます。

1. 中国思想の基本概念

1.1 儒教の影響

儒教は、中国の古代思想の中で最も重要な哲学的体系です。孔子によって提唱された儒教は、倫理、道徳、社会秩序を重視し、個人の行動が社会全体に与える影響を強調しました。この思想は、家族や社会の調和を重視し、長年にわたり中国の政治や教育に強い影響を及ぼしています。特に、儒教は公務員の選抜や教育体系において中心的な役割を果たしました。このように、儒教の影響は今日の中国社会においても根強く残っています。

儒教の教えは、時代を超えて様々な形で解釈されてきました。例えば、儒教は明代や清代の封建制度を支える役割を果たしましたが、近代になると新たな解釈や批判が生まれました。現代では、儒教の価値観が社会の倫理的基盤として機能する一方で、個人の自由や権利といった近代的な理念と対立することもあります。中国共産党も、儒教の思想を完全には否定せず、時折それを活用して国家の統治に役立てています。

儒教の影響は、具体的に「五倫」と呼ばれる人間関係の倫理規範に見ることができます。これにより、家庭内における父子の関係や、社会における君臣の関係が重視され、国家の安定や秩序が保たれることが期待されてきました。このような価値観は、中国共産党が権力を握った際にも、国家の統治手法に何らかの形で反映されています。

1.2 道教とその哲学

道教は、中国の伝統的な宗教及び哲学であり、自然との調和や内面的な平和を重視します。老子や荘子による教えは、宇宙の法則である「道」(タオ)を中心に展開され、個人が自然と一体になることを求めるものです。道教の哲学は、儒教とは異なり、より内面的な探求を重視し、物質的な成功よりも精神的な成長を重んじます。

道教の思想は、中国の政治にも影響を与えました。特に、統治者は自然の道に従うことで国を治めるべきだとする考え方は、道教の重要な教えです。例えば、古代の王朝は、国家の運営が自然の摂理に反しないようにするために道教の教えを取り入れました。このような考え方は、権力の正当性を自然と結びつけ、統治の正当性を強化する手段としても利用されました。

また、道教は中国文化に深く根ざしているため、文学や芸術においてもその影響を確認できます。特に、道教の思想は詩や絵画において自然の美しさや、人間との調和をテーマにすることが多く、これが中国の伝統文化に与えた影響は計り知れません。道教の思想は、現代中国の文化や社会にも多くの形で息づいています。

1.3 仏教の受容と適応

仏教は、紀元前後にインドから中国に伝わり、中国の思想と文化に深い影響を及ぼしました。仏教の中心的な教えである「無常」や「苦」は、儒教や道教の思想と結びつき、中国独自の文化を形成する要因となりました。特に、仏教は人々に内面的な洞察を与え、精神的な救済を求める重要な手段とされました。

中国における仏教の受容は、単なる宗教的な要素に留まらず、さまざまな社会的・文化的側面に影響を与えました。例えば、仏教の僧侶は教育と文化の中心的な役割を果たし、書道や絵画などの芸術活動にも寄与しました。また、仏教寺院は、地域社会における生活の中心としても機能し、人々の精神的な拠り所となりました。

さらに、仏教の教えは、中国の政治思想にも影響を与えました。特に、仏教の慈悲の思想は、統治者が民を慈しむべきだという考え方と結びつきました。これにより、理想的な統治者像としての「仁と慈」を強調することができ、時折的に政治的な正当性の根拠として利用されました。このような宗教と政治の相互作用は、中国における思想の進展において重要な役割を果たしました。

2. 中国思想の歴史的背景

2.1 春秋戦国時代の思想家

春秋戦国時代は、中国の思想が飛躍的に発展した時代として知られています。この時期には、孔子(儒教)、老子(道教)、荘子、墨子、韓非子など、数多くの思想家が登場しました。それぞれの思想家が異なる視点から政治や倫理について考察し、これが後の中国の思想の基盤を築くこととなります。特に、儒教と道教は、後世に大きな影響を与えることとなります。

儒教の孔子は、倫理や道徳を重視し、社会の調和を保つための責任を強調しました。一方、道教の老子は、自然との調和を重視し、個人が道に従うことで真の幸福を追求すべきだと説きました。これらの思想は、機会主義的な政治と個人の倫理観が交錯する中で、国の運営に対する新たな視点を提供しました。

また、この時代の思想は、単に理論にとどまらず、実際の政治実践においても広く適用されました。戦国時代の各国は、思想家の教えを元に、自国の統治方針や軍事戦略を定めていました。これにより、彼らの思想は国家の政策に直接的な影響を与え、結果的に中国全体の精神文化の形成に寄与しました。

2.2 統一帝国と思想の変遷

秦の統一帝国が成立すると、国家の中心としての役割を果たしたのは、儒教でも道教でもなく、法家思想でした。法家は厳格な法律と罰則を基にした統治を提唱し、社会秩序を維持する手段として重視されました。しかし、この時代の政治は、儒教的な人間性や倫理観を否定する方向に進んでいきました。

漢代に入ると、儒教は再び国家の公式な思想として復活します。漢の武帝は、儒教を国教として採用し、官僚制度にも儒教の教えを反映させました。この時期の儒教は、古代中国の政治に直接関与するようになり、道徳や倫理を政治の正当性として強調する役割を果たしました。その結果、儒教は中国の国政において中心的な役割を担うこととなります。

近年では、この時代の富と権力の集中が、思想の発展や変遷にどのような影響を与えたのかが再評価されています。例えば、儒教が国の体制に従属する形で発展した結果、他の思想が弾圧され、それに伴う社会的不満が蓄積されることとなりました。このような歴史的な背景が、後の中国思想における転換点となり、さまざまな主義や運動の誕生につながりました。

2.3 近代化と思想の再評価

19世紀から20世紀にかけての中国の急速な近代化は、思想界にも大きな影響を与えました。西洋の科学技術や思想が流入する中で、儒教はその伝統的な地位が脅かされ、再評価が求められるようになりました。この過程で、孔子の教えを現代化しようとする試みや、儒教に代わる新しい思想の模索が行われました。

特に、中国思想の中での自由や平等の概念は、西洋の影響を受けて新たな価値を持つようになりました。これにより、儒教が持つ封建的な側面への批判も高まり、個人の権利や社会正義の重要性が強調されるようになりました。このような背景から、さまざまな思想運動が登場し、特に「新文化運動」や「五四運動」は、民主主義や科学の重要性を訴え、旧来の思想に対する強い反発を示しました。

最終的に、近代化を進める中で、儒教は単なる価値観から、国民のアイデンティティを形成する要素へとシフトしていきました。この過程において、中国共産党の成立が重要な意味を持つことになり、マルクス主義の導入やその後の変遷との関連が強くなります。

3. 政治と思想の相互作用

3.1 政治理念と社会制度

中国における政治理念と社会制度は、密接に関連しています。特に、儒教が主導する道徳的な統治や、法家が推進する厳格な法律に基づいた統治は、いずれも政治制度に影響を及ぼし、社会全体の構造を形成してきました。儒教の「仁」と「義」の概念は、政治的なリーダーシップの資質として求められ、士大夫たちはその道徳性に基づいて国政を行うことが期待されました。

また、歴史を通じて、政治権力を行使する者に対する倫理的な責任の強調は、社会制度自体にも反映されています。たとえば、清代の科挙制度は、儒教の教えに基づいた士大夫の選抜を行い、政治へのアクセスを制限する一方で、社会的な流動性を提供する道にもなりました。この制度は、教育の普及と共に社会的な格差を縮小する手段となりました。

現代においても、政治理念と社会制度の相互作用は明白です。中国共産党は、儒教の価値観を取り入れることで国内での統治を強化し、国民の支持を得るための手段としています。このように、政治理念と社会制度の関係は、時代を超えて変わらず重要な課題であると言えます。

3.2 権力と倫理の関係

権力と倫理は、歴史的に見ると常に緊張関係にあります。権力を持つ者がその権力を正当化するためには、倫理的な基盤が必要です。古代中国の王朝では、権力の正当性を倫理的価値観、特に儒教の教えに根ざすことで得ようとしました。これにより、統治者の行動が正当化され、民衆が従う理由が生まれるのです。

しかし、権力が集中することで、その倫理が損なわれる可能性もあります。たとえば、腐敗や圧政が進行すると、もともと持っていた道徳的な基盤が崩れてしまい、社会の不満が高まります。このような状況が続くと、過去の価値観への批判が生じ、権力への反発が強まります。歴史的には、権力と倫理の関係の緊張が、多くの革命や社会変革につながることがありました。

現代中国においても、権力と倫理の関係は重要なテーマです。特に、腐敗問題や官僚制度に関する批判が高まる中で、中国共産党は自らの権力を正当化するために、儒教的な倫理観を再度利用する傾向があります。これにより、理想的な政治と倫理の関係が復活し、国民の支持を集めるための手段とされています。

3.3 反抗と思想の変遷

歴史的に見ると、権力に対する反抗は新たな思想を生む要因となってきました。古代中国から近代にかけて、人々は権力に対して異なる形式で反抗し、その結果として新しい思想や運動が生まれました。たとえば、西周時代末期には、封建制度に対する反発が現れ、法家の思想が広まる契機となりました。

また、近代化が進む中で、西洋の教育や思想が流入し、旧来の価値観に対する批判が強まりました。特に、「五四運動」の際には、民族意識の高まりとともに近代的な価値観が求められ、儒教に対する大規模な再評価が行われました。これにより、既存の社会制度や権力構造を批判し、より良い社会を構築するための新たな理念が確立されました。

現代においても、権力に対する反抗は依然として続いています。特に若い世代は、政治的な自由や自己表現を求める声を上げており、その影響は社会の変革や思想の進化を促しています。このように、反抗の中から新たな思想が生まれるプロセスは、時代を超えて続いていると言えます。

4. 中国共産党の成立と思想の形成

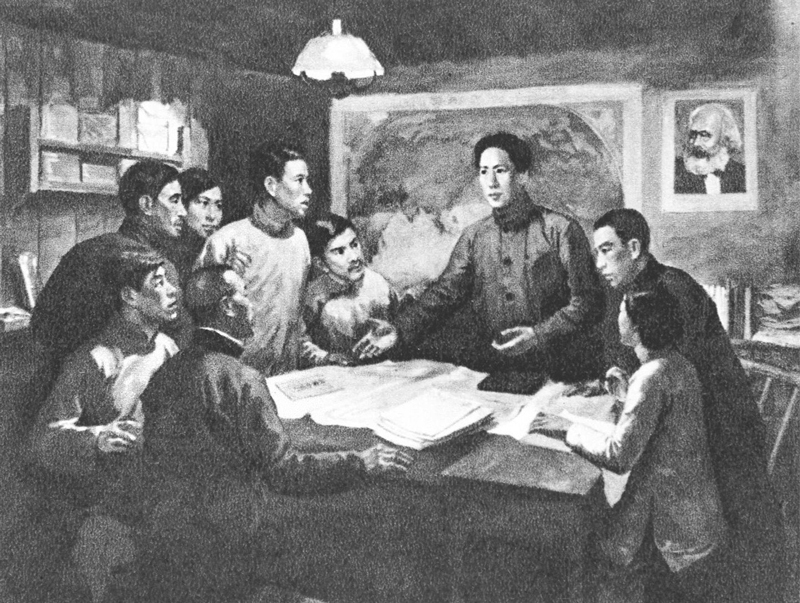

4.1 マルクス主義の導入

中国共産党の成立にあたり、マルクス主義は重要な思想として導入されました。1919年の五四運動以降、中国社会には急激な変革が求められ、多くの知識人が西洋の思想に触れ始めました。マルクス主義は、特に資本主義への批判や労働者階級の解放を訴える点で、当時の中国の反植民地運動や社会主義運動に大きな影響を与えました。

共産党の創立は1921年に行われ、党の初期の指導者たちは、マルクス主義を基にした政治理念を策定しました。この中には、労働者と農民の連帯、土地改革、階級闘争が含まれており、旧体制に対する強い反発が見られました。特に農業国である中国において、農民を支持基盤とすることで革命運動を進めたのです。

マルクス主義は、単なる理論としてだけでなく、具体的な政策としても実践されました。たとえば、北伐や長征といった重要な革命的行動は、マルクス主義の理念に基づいて行われました。このように、マルクス主義は中国共産党の形成に不可欠な要素となり、後の政治思想に多大な影響を与えました。

4.2 毛沢東思想とは何か

毛沢東思想は、中国共産党が形成された後、特に毛沢東の指導下で発展した政治思想です。この思想は、マルクス主義の基本理念を踏襲しながらも、中国の特質や実情を反映した独自の理論を構築しました。毛沢東の理論は、特に農民を基盤にした革命路線や、持久戦の戦略、人民战争の考え方で知られています。

毛沢東は、労働者よりも農民が中国革命の主体であると認識し、農民の意義を大いに高める政策を実施しました。このアプローチは、農業社会構造をもとにした革命的活動を促し、広範な支持を集めることに成功しました。また、彼の考え方は、いかにして大衆を動員し、革命的な変化を実現するかに焦点を当てています。

さらに、毛沢東思想は、個人の尊重や個別性の重要性も強調しました。毛沢東は、理論と実践の統一を重視し、常に現実に応じた柔軟なアプローチを求めました。このように、毛沢東思想は、中国共産党の特色となり、長らく党の指導理念として受け継がれました。

4.3 現代における共産主義と社会主義

現代の中国において、共産主義と社会主義は依然として重要な政治思想として位置づけられています。しかし、経済発展とグローバリゼーションの進展に伴い、従来の共産主義的理念は新しい形に進化してきました。特に、改革開放政策以降、中国は市場経済を導入し、資本主義の要素を取り入れた社会主義を構築する試みを行っています。

この新たな理念は、「社会主義市場経済」と呼ばれ、国家が経済の成長を推進しつつ、民間企業の役割を重視する形で進められています。このような政策は、かつての共産主義に比べて大きな変化をもたらしましたが、政権は依然として共産党の独裁的な体制を維持しています。この二重性は、政治的安定を保つ一方で、社会的な矛盾や不満を生む要因ともなっています。

現在も、共産党はその正当性を保つために、経済成長や国際的地位の向上を強調しています。しかし、経済的不均衡や環境問題、個人の自由に対する制限といった現代的課題が、党の未来にどのような影響を与えるかが焦点となっています。近年の中国においては、社会の変化が急速に進んでおり、共産主義と市場経済の調和は常に議論の対象となっています。

5. 中国共産党とマルクス主義の影響

5.1 政治政策と社会変革

中国共産党のマルクス主義的思想は、その政治政策に直接的な影響を及ぼしています。特に、土地改革や社会主義的な計画経済政策は、マルクス主義の理念に基づいて実施され、多くの社会変革をもたらしました。土地改革では、地主から土地を徴収し、農民に分配することで、農民支配の構築が図られました。この政策は貧しい農民に希望を与え、党の支持基盤を強化しました。

さらに、社会主義の実現に向けたさまざまな試みが行われました。たとえば、大躍進政策では、農業と工業の急速な成長が目指されましたが、結果として多くの失敗と人道的な危機を招きました。このように、マルクス主義に基づく政策の実施は、成功と失敗の両面を持ちながら進められてきたのです。

社会変革においても、共産主義的な理念を強調することで、国民の意識変革を図りました。教育や文化、価値観の変革を通じて、個人のアイデンティティや国家への帰属意識を強化し、革命的な精神を育成するための施策が行われてきました。このような政治政策が、社会に対する共産党の影響力を強化する要因となっています。

5.2 国際的な影響と反響

中国共産党のマルクス主義は、国際社会にも影響を与えてきました。特に、冷戦時代には、チャイナモデルと呼ばれる特有の社会主義体制が、他の発展途上国に模範とされることがありました。中国の成功例は、特にアフリカやアジアの国々において、独自の社会主義を模索する動機を与える要素となりました。

一方で、中国共産党の体制が国際的に批判されることもあります。特に人権問題や自由な表現への弾圧は、国際社会との緊張を生む要因となっています。このような批判に対し、中国は自国の成功を強調し、他国との経済関係を重視することで国際的な支持を得ようとしています。

また、現在の国際情勢においては、新たな経済圏や多国間協力を通じて、中国共産党はマルクス主義の理念を再評価し、他国との連携を図る姿勢を見せています。このような国際的な動きは、今後の中国共産党の立ち位置や、マルクス主義の再定義に影響を与えることでしょう。

5.3 現代の課題と未来の展望

現代の中国は、さまざまな課題に直面しています。経済成長が減速し、不平等や環境問題が深刻化している中で、共産党はその正当性を保つための新たな解決策を模索する必要があります。マルクス主義の理念が、果たして現在の中国社会に適応可能なのか、という疑問が上がっています。

また、政治の自由や個人の権利に対する制約が続く中で、国民の間には不満が蓄積されています。このような状況において、共産党は国民の声に耳を傾け、その期待に応える必要があります。それによって、党への信頼を保ちつつ、社会の安定を図ることが求められています。

未来に向けて、中国共産党とマルクス主義の関係は、より複雑に変化し続けるでしょう。経済の変化や国際的な影響を踏まえた新たな政策を模索しながら、政治的な安定を維持するためにどのような方針が取られるのかが、今後の大きな焦点となるのではないでしょうか。中国共産党は、これらの課題にどう立ち向かっていくのか、視線が注がれています。

終わりに

以上のように、中国共産党とマルクス主義の政治思想は、中国の歴史や文化、そして現代の社会に深く根ざしています。思想の変遷や歴史的背景を理解することで、現代中国における政治のダイナミクスや社会現象をより深く考察することができます。今後も、このようなテーマは重要であり続けるでしょう。中国の思想や文化を考えることで、私たち自身の社会や価値観を見つめ直すきっかけにもなるのではないかと思います。