中国文化における中華思想の探求は、古代から現代に至るまでの長い歴史を有しています。その中でも、政治思想としての中華思想の発展は、権力や国家運営の根幹に関わる非常に重要なテーマです。本稿では、中華思想の形成過程や、それがどのように政治思想として発展してきたのかを深堀りし、この思想の現代における意義と未来展望についても考察していきます。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 紀元前の思想体系

中国の思想は、紀元前にさかのぼります。この時代においては、祖先崇拝や自然崇拝が主流でした。古代中国の人々は、宇宙の秩序や自然の法則に基づく世界観を持っていました。このような考えは、後の哲学や宗教に強い影響を与えました。特に、古代の経典や神話に見られる思想は、社会の道徳観や習慣に色濃く刻まれています。例えば、『易経』は自然の変化を重視し、時の流れや環境に適応することの重要性を説いています。

1.2 老荘思想と儒教の誕生

紀元前6世紀から5世紀にかけて、老荘思想と儒教が形成され、両者は中国思想の双璧を成しています。老子が唱えた道教は、「無為自然」を基本とし、自然に従った生き方を強調しました。一方、孔子が提唱した儒教は、倫理や道徳を重視し、社会秩序の確立に寄与しました。特に儒教は、身分制度や家族の重要性を強調し、社会の調和を図る思想として広まりました。この時期に確立された倫理観は、中華思想の根基を形成し、後の政治思想にも大きな影響を与えています。

1.3 道教と仏教の影響

道教と仏教の影響も、中国思想の発展には欠かせません。道教は先人の知恵を重視し、霊的な知識や修行を通じて超越的な境地を目指しました。一方、仏教は「無常」や「因果」の教えをもたらし、個人の内面的な成長を促しました。特に、仏教は中国文化に適応し、多くの人々の生活に根付いていきました。加えて、道教と仏教の相互作用は、後の中国文化や思想に多様性をもたらし、複数の価値観が共存する土壌を形成しました。

2. 中華思想の形成過程

2.1 統一国家と王朝の成立

中華思想の形成において、統一国家の成立は重要な要素です。ついに中国は、秦の始皇帝によって統一されました。彼は法治を強調し、「中央集権」の考えを広めました。このような国家体制は、法と権力の関係を形成し、主権の概念を確立することに寄与しました。秦の統一後も、多くの王朝が続き、各時代ごとに中華思想は進化していきます。特に隋や唐の時代には、国際交流が活発化し、多くの思想や文化が交わり合う中で、中華思想の深化が図られました。

2.2 中華思想の核心概念

中華思想には「中庸」や「仁義」、「礼」という核心的な概念があります。これらの概念は、社会の調和や秩序、さらに人間関係の構築において非常に重要な役割を果たしました。特に「中庸」は、行動や判断におけるバランスを強調するものであり、極端に走らず、和を重んじる考え方です。このような概念は、政治における政策決定にも影響を及ぼし、リーダーに求められる資質として受け入れられています。

2.3 文学と芸術に見る中華思想

また、中華思想は文学や芸術の中にも色濃く表れています。古典文学や詩歌には、自然や哲学的な思索が反映され、中華思想の美学が織り込まれています。例えば、宋代の詩人は、自然の美しさを称賛し、道教の思想が詩の中に生かされています。こうした文化的表現は、社会全体の価値観に影響を与え、中華思想を育む土壌となっています。

3. 政治思想としての中華思想の発展

3.1 中華思想と権力の関係

中華思想は権力との密接な関係があります。古代の皇帝は、天命を受けた存在として、民を治める正当性を主張しました。この考え方は、政治権力と道徳的権威の融合を意味し、皇帝は「民を養う」存在と見なされるようになります。例えば、明代には「大明律」と呼ばれる法典が整備され、これに基づいて権力の行使が強化されました。このような状況下で、中華思想は政治の根幹として作用し続けました。

3.2 儒教と官僚制の役割

儒教の発展と共に、官僚制が重要な役割を果たすことになります。科挙制度によって、能力ある人材が国家を支えるシステムが確立され、これにより儒教的価値観が国家運営に反映されることとなります。この制度により、官僚たちは倫理に基づいた政策決定を行うことが求められました。例えば、漢代の劉邦は、民の声を重視し、儒教の教えを基に国家を運営しました。

3.3 近代における中華思想の再評価

近代に入ると、西洋の影響を受けて中華思想は再評価されることになります。特に清朝末期から民国初期にかけて、西洋の思想が流入し、伝統的な中華思想との対立が見られました。しかし、一方で伝統を重んじる動きもあり、中華思想の持つ価値が見直される契機ともなりました。特に、新文化運動では、伝統に対する批判と改革の必要性が叫ばれ、同時に中華思想の新たな解釈が模索されました。

4. 中華思想の現代的意義

4.1 中国の対外政策に見る中華思想

現代の中国においては、中華思想が対外政策にも大きな影響を与えています。「一帯一路」構想を通じて、中国は経済的な連携を強化し、他国との関係を深めています。この政策は、古代の中華思想に根ざした「和」の精神を体現しており、互恵的な関係を築くことを目的としています。こうした動きは、国際社会における中国の立ち位置を強化し、中華思想の現代的な意義を再確認する機会となっています。

4.2 グローバル化と中華思想の影響

グローバル化が進展する中で、中華思想も国際社会に新たな影響を及ぼしています。特に、アジアにおける経済的な影響力の拡大は、他国との文化交流を促進し、中国の思想が新しい意味を持つようになっています。さらに、多文化共生の観点から、中華思想の価値観が他の文化と交じり合い、新たな思想体系が形成されつつあります。これは、未来の国際関係における中華思想の重要性を示しています。

4.3 中華思想の文化的再生

中華思想は、文化的再生にも寄与しています。近年、多くのアーティストや学者が中華思想を再評価し、新たな作品や研究を通じてその価値を伝えています。文化のスピリットを汲み取った新しい表現が登場し、中国の伝統と現代が合わさった文化が生まれています。このような動きは、内外における中華思想の再発見につながり、文化的アイデンティティの強化に寄与しています。

5. 中華思想の未来展望

5.1 新しい時代における中華思想の適応

今後の時代において、中華思想は新たなチャレンジに直面するでしょう。グローバル化、デジタル化が進む中で、伝統的な価値観と現代のニーズを調和させる必要があります。特に、若い世代がどのように中華思想を受け入れ、再解釈していくかが重要です。この過程で、従来の儒教的な価値観がどのように変化し、さらにどのように発展していくかが注目されます。

5.2 中華思想と国際関係

国際関係においても、中華思想は重要な役割を果たすと考えられます。中国が国際社会において影響力を持つテリトリーが拡大する中で、他国との関係をどのように構築するかが重要です。中華思想の「和」や「共生」といった概念は、国際仲裁や協力において助けとなるでしょう。相互理解と尊重を基盤とした新しい国際秩序の構築に向けて、古典的な中華思想が示唆を与えると期待されます。

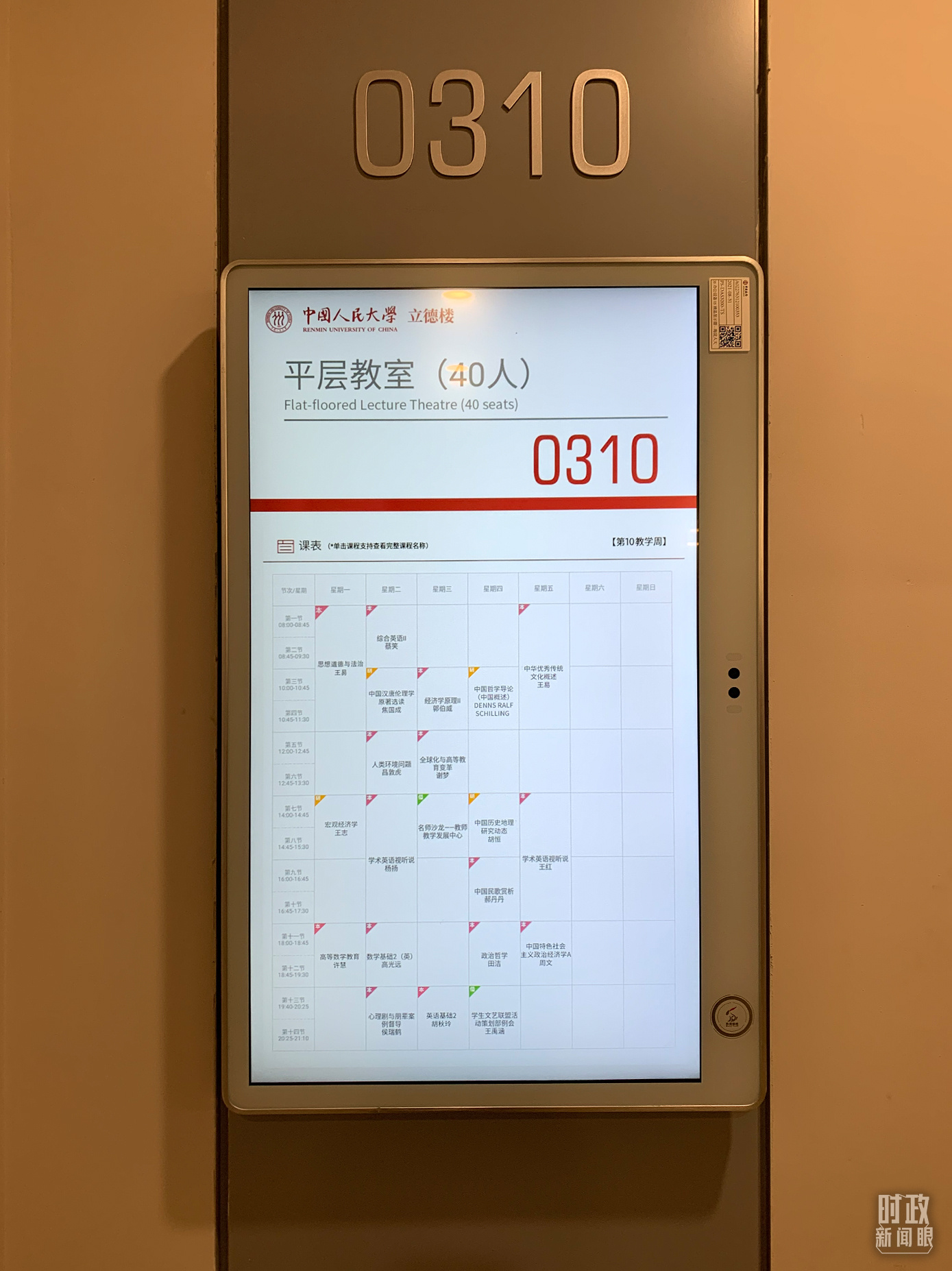

5.3 次世代への中華思想の継承

最後に、次世代への中華思想の継承が重要です。教育の現場では、伝統的な価値観をどのように教えるかが問われており、新しいカリキュラムの必要性が感じられています。特に、中華思想の根幹である倫理や道徳観を、現代の課題に合わせて教えることが必要とされています。また、文化活動を通じて中華思想の重要性を再認識させ、次世代に引き継ぐことで、持続可能な社会の構築が期待できます。

終わりに

以上のように、中華思想は中国文化において非常に重要な役割を果たしています。古代の形成から現代の再評価、そして未来の展望に至るまで、その影響は多岐にわたります。中華思想は、政治、文化、国際関係において新たな形での重要性を増しており、これからの時代においてもその意義は変わらないでしょう。次世代に向けて、中華思想をどう継承していくかが、今後の中国と世界の関係を左右する鍵になると考えられます。