中国の思想は、その歴史的背景からさまざまな観点で発展してきました。そして、20世紀に入り、唯物論と社会主義の台頭は、中国思想の革新において極めて重要な役割を果たしました。ここでは、中国の思想の起源と発展、近代中国における思想革新、そして唯物論と社会主義の台頭に焦点を当てて、詳しく探求していきます。

1. 中国思想の歴史的背景

1.1. 古代中国の宗教と哲学

古代中国は、周囲の国々と比較しても非常に独特な思想文化を醸成してきました。宗教や哲学は、その時代の人々の生活や社会構造に深く根ざしており、さまざまな宗教的伝統が共存していました。特に、道教、儒教、そして後に伝来した仏教は、中国の思想に決定的な影響を与えました。道教は自然との調和を重視し、生命の循環や陰陽の哲学を基にした思想体型を築きました。

儒教は、孔子の教えに基づき、倫理や道徳、社会秩序を重視しました。家庭内の役割や社会での義務感が強調され、個人の利益よりも集団の利益が重要視されました。これにより、古代中国では人民の心意や行動規範が確立され、社会が円滑に機能するための基盤が形成されました。

仏教は、1世紀頃に中国に伝わり、その後急速に広まりました。仏教思想は、人生の苦しみからの解脱や輪廻の概念を強調し、人々の思想に新たな視座を提供しました。これにより、古代中国の宗教的多様性がさらに豊かになり、それぞれの思想が融合した独特の文化が生まれることにつながりました。

1.2. 儒教と道教の形成

儒教と道教は、中国思想の二大柱として重要な役割を果たしてきました。儒教は、主に官僚制度、教育、家庭、政治において強い影響力を持っていました。特に、官僚試験制度は長い間中国社会の中で特権的な地位を確立し、知識人や教育者たちは社会の要として機能しました。また、儒教の倫理観は、やがて文人の文化を支える重要な要素となり、詩や文学、絵画などの発展を促進しました。

道教の形成は、自然との調和を追求する思想に支えられています。道教は、特に老子や荘子の思想から影響を受け、人生の無常や自然の流れに逆らわずに生きることの大切さを説きました。道教はまた、多様な儀式や宗教儀礼を発展させ、後の民間信仰や風習に大きな影響を与えました。これにより、道教は中国人の生活に密接に関連し、精神文化の一部となっていきました。

儒教と道教は、対照的な思想であるものの、時には共存し、互いに影響を与え合うこともありました。例えば、上記のように儒教は社会秩序を重視し、道教は自然への帰依を重んじることで、双方が補完し合う関係を築くことができました。このような相互作用は、中国における思想の多様性を更に豊かにし、深い文化的背景を生み出しました。

1.3. 仏教の伝来と影響

仏教は、1世紀頃にインドから中国に伝わり、その後急速に広まりました。最初は道教との競合があったものの、やがて仏教は中国文化の中に根づき、独自の中国仏教の形を形成しました。例えば、禅宗は中国独自の仏教形態として発展し、瞑想を重視する修行法が広まりました。特に、禅宗は「心をもって心を知る」という考え方が特徴であり、自己の内面を探求する重要性を示しました。

仏教の影響は宗教だけでなく哲学や芸術にも及びました。仏教の教えは、苦しみや無常観を中心にした思想を提供し、特に文学や音楽においてその影響が顕著に現れました。詩や官能文学において、仏教の教えはしばしば反映され、当時の人々の情緒や哲学的な探求に寄与しました。さらに、仏教寺院の建立は、美術や建築においても大きな影響を及ぼし、数多くの美しい仏教彫刻や寺院が作られました。

このように、仏教は中国の思想界においても多面的な影響を持ち、儒教や道教との相互作用の中で、新たな知識の広がりを促進しました。特に、信仰の側面において、仏教は個々の存在や苦しみについて考える新たな視点を提供し、古代中国の精神的基盤を豊かにしていったのです。

2. 近代中国の思想革新

2.1. 清末民初の思想変革

清末民初の時代は、中国における思想の大きな転換を示す重要な時期でした。この時期、中国は西洋列強の侵略に直面しており、社会は混乱と変革の真っ只中にありました。こうした状況において、多くの知識人や思想家が現れ、西洋の思想や科学技術を取り入れようとする動きが見られました。特に、「変法運動」や「民権運動」は、国家の改革を求める重要な潮流となりました。

思想家たちは、社会の進歩には科学と教育が不可欠であるという認識を強め、伝統的な儒教の教えから脱却し、西洋思想を取り入れることを論じました。たとえば、康有為や梁啓超などの思想家は、儒教の再評価を試みながらも、民主的な制度や急激な改革を求める声を上げていました。このような思想変革は、新たな社会の可能性を模索する重要な一歩となりました。

また、この時期、女性の地位向上や教育の普及が叫ばれるようになりました。特に、女子教育の重要性が認識され、女性の権利に関する議論が活発化しました。このように、清末民初の思想革新は、国全体の近代化を促進するための土壌を築いたのです。

2.2. 新文化運動の展開

新文化運動は、1910年代に入ってから中国で起こった文化・思想の革新運動であり、西洋の思想や科学を積極的に取り入れることを目的としていました。この運動は、特に「古い文化」と「新しい文化」の対立を軸に展開され、儒教に代わる新しい価値観が模索されました。運動を推進した人物には、陳独秀や魯迅などがいます。

陳独秀は、新文化運動の先駆者として、「新 youth」という雑誌を通じて、若者たちに新しい思想を普及させようとしました。彼は、伝統的な儒教の価値観や体制を批判し、科学と民主主義の重要性を強調しました。また、魯迅は文学を通じて社会批判を行い、「阿Q正伝」などの作品を通して人民の病理を描写しました。このように、彼らの活動は中国の社会意識を変革する重要な契機となりました。

新文化運動は、また言語の改革にも大きく貢献しました。古典中国語から白話文への移行が進み、より多くの人々が文学に触れやすくなりました。これにより、一般市民が直接参与できる文化の場が広がり、思想の普及が加速したのです。

2.3. 思想家たちの役割

新文化運動を支えた思想家たちは、各自に異なるアプローチで近代中国の改革を推進しました。陳独秀、魯迅、胡適などは、それぞれ特有の視点から社会に変革を促しました。特に、胡適は、儒教批判の中で科学的思考や合理主義を強調し、それに基づく教育制度改革の必要性を訴えました。彼の影響力は、後の教育改革や思想の流れに大きな影響を与えました。

思想家たちの活動は、隣国の日本や西洋との交流を通じてさらなる発展を遂げました。この時期、留学を通じて国外の思想を吸収したインテリ層は、特に帰国後に国内での思想革新を推進しました。彼らは、新しい技術や哲学を学ぶことで、中国でも新しい知識が必要であることを認識し、国民の意識の変革へとつなげていきました。

このように、思想家たちは近代中国の思想革新の中心的な役割を果たし、国の未来に対するビジョンを示し続けました。彼らの活動は、最終的に革命の精神を育み、中国社会の変革へとつながる重要な基盤を築きました。

3. 唯物論と社会主義の台頭

3.1. 唯物論の基本概念

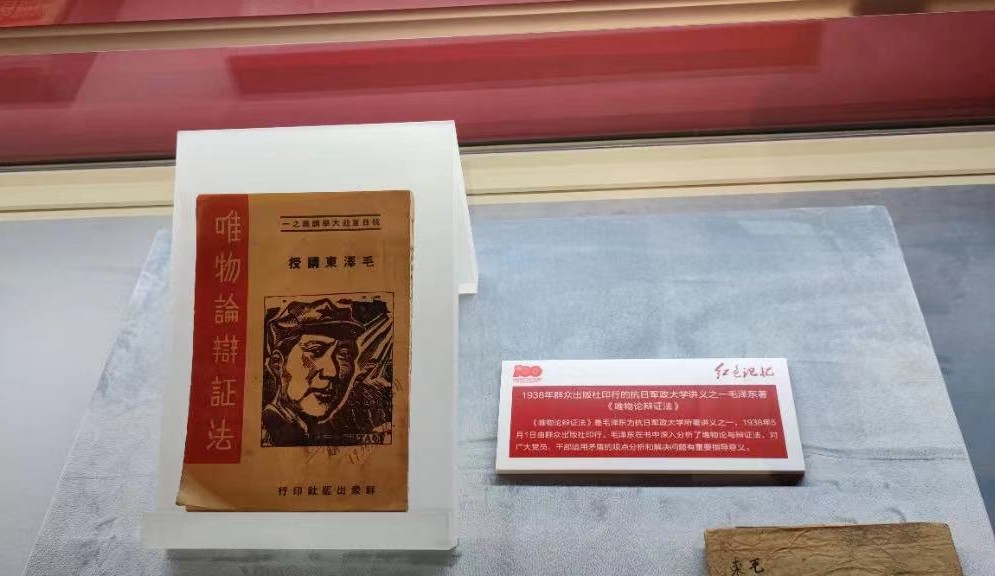

唯物論は、物質的な存在や現象を基にし、人間の意識や思考が物質の影響を受けると考える思想です。これに基づくと、社会の変革も物質的、経済的基盤によって推進されるとされます。特に、唯物論は、マルクス主義とその後の社会主義思想に深く影響を与える哲学的基盤となりました。

中国においては、20世紀初頭、思想家たちが唯物論を広めることで、国民に科学や合理的思考の重要性を説く機会を提供しました。特に、唯物論は新文化運動との関連で強調され、古い伝統から解放され、実践的な問題解決の道筋を提示しました。これにより、中国の知識人たちは社会再建に向けた現実的なアプローチを模索するようになりました。

また、唯物論の受容は、一般人民の意識にも影響を与えました。特に、労働者や農民は、経済的な現実とその中での自らの地位について再考する機会を得ました。これにより、彼らが自身の権利を意識する契機となり、政治的な動機付けを促進する要因となりました。

3.2. 社会主義思想の導入

社会主義思想は、唯物論と密接に関連していますが、特に生産手段の公有化や労働者の権利を重視します。中国では、1919年の五四運動を契機に多くの知識人が社会主義に関心を持ち始め、マルクス主義の思想が広がっていきました。この運動は、学生たちが国を守るために立ち上がり、政治的な自覚を促す非常に重要な機会となりました。

特に、毛沢東は、中国における社会主義の形成に大きな影響を与えました。彼は、革命の必要性を訴え、農民を革命の主体と位置付けました。彼の思想は、田舎を基盤とした社会主義の実現を目指すものであり、戦後の中国で実際に社会主義政策を導入するための基礎を築きました。

また、中国共産党の台頭も、社会主義思想の普及に寄与しました。共産党は、労働者と農民の権利を代表し、社会主義の実現に向けて邁進する姿勢を示しました。これにより、国民の間に社会主義に対する期待感が高まり、政治的な動機付けが強まりました。

3.3. 中国共産党の目指した社会

中国共産党は、社会主義実現のための独自のビジョンを持ち、そのためには広範な改革が必要であると考えました。彼らは経済の国家管理や計画経済を推進し、所得の再分配を通じて貧富の格差を減少させることを目指しました。この方向性は、多くの理論家や実践者によって支持され、特に農村の貧困層を救済するために直接的な施策が求められました。

また、社会主義は教育の重要性も強調しました。共産党は、教育を通じて国民の意識を高め、社会主義を支持する知識人を育成しようとしました。このような政策は、社会全体の変革を促すために必要な要素とされました。特に、「勤労に学び、学びを重ねよ」という教育方針が唱えられ、教育の普及が進められました。

最後に、中国共産党が目指した社会の実現は、さまざまな試行錯誤を伴いました。経済政策や社会施策は時代とともに変化し、成功や失敗を通じて企業化や市場経済へとシフトしていく過程は、中国の社会主義の在り方について多様な議論を引き起こしました。

4. 現代中国の思想状況

4.1. 中国の現代思想家

現在の中国には、多様な思想家が存在し、彼らは様々な視点から現代中国の社会と文化についての議論を展開しています。たとえば、余華や趙紫陽といった作家や政治家は、社会の問題点や矛盾についての批判的な視点を提供し、多くの人々に影響を与えています。彼らの作品や思想は、現代中国の問題を考えるための重要な手がかりとなっています。

また、現代中国の思想家たちは、古典的な中国思想や西洋思想を融合させ、新しい視点を提案していくことに努めています。例えば、李激は中国と西洋の思想を融合した「新儒学」を提唱し、伝統を再評価しつつ、現代的な課題に対する解決策を模索しています。このような試みは、現代中国における多様な思想への理解を深めるための重要な要素となっています。

さらに、インターネットの普及により、思想家たちは新しいメディアを通じて自身の考えを広めることができるようになりました。SNSやブログの活用により、彼らの思想が瞬時に広まり、多くの若者たちに影響を与えるようになっています。

4.2. グローバル化と思想の変容

中国は、21世紀に入るとともに、急速なグローバル化の波にさらされました。この影響は、中国の思想における変容を引き起こしました。例えば、多くの若者たちが国際的な視点を持ち、様々な文化や思想を受容することで、中国国内に新しい価値観やライフスタイルが浸透してきました。国際的な討論や留学を通じて、他国の思想に接することで、革新的な思考が刺激されることが期待されています。

また、グローバル化により、中国における思想の多様性が増しつつあります。以前は、国全体の価値観が比較的一元的でしたが、現在では様々な思想や信条が平行して存在するようになりました。これにより、個々の思想が異なる立場から批判され、再評価される機会が増えています。

とはいえ、グローバル化による影響は必ずしもポジティブなものだけではありません。伝統的な価値観や文化の喪失、啓蒙主義や個人主義への懐疑が存在する一方、急激な変化が社会的な安定を脅かす要因ともなり得ます。これにより、現代の中国思想は、伝統と革新、内向と外向の狭間に揺れ動いているのです。

4.3. 中国伝統との対話

現代中国の思想家たちは、中国の伝統的な思想との対話を試み続けています。これは、従来の儒教や道教、仏教からの教訓を活かしつつ、現代的な課題に取り組むための重要な手段と評価されています。特に、古典的な教えを再解釈し、現代社会のニーズに適応させる試みは、若い世代にとっても新たな知識や価値観の発見となっています。

また、国際的な場においても伝統と現代思想の対話が進められ、中国自身の文化的アイデンティティを再構築する努力が行われています。これには、国際的な文化交流や討論会への参加、他国の思想との比較研究が含まれます。これにより、中国の伝統文化を新たな形で再生することが期待されています。

さらに、現代中国は、地球規模の問題に対する解決策を見出すために、早急に賢明な選択を迫られています。環境問題や経済不平等、社会変革等の複雑な課題に直面する中で、中国の思想家たちは、古典的な知恵と現代の知識を融合させることで新たな答えを求める必要があります。

5. 今後の展望

5.1. 中国思想の未来の課題

中国思想の未来には、さまざまな課題が待ち受けています。まず、中国の伝統的な価値観を維持しながらも、現代社会に適応した新たな価値観を形成することが求められます。これは、急速に変わる社会構造の中で、昔ながらの道徳や倫理観が揺らいでいるため、困難な挑戦となるでしょう。

また、グローバル化の進展に伴い、他国の思想や文化の影響がますます強くなっています。この状況において、中国は独自性を保ちながらも、多様な視点や考えを受け入れる柔軟性が求められます。他国との対話を通じて、反発ではなく共生を目指すことが重要です。

さらに、貧富の格差や環境問題、社会的な不平等といった現代的な問題にも、思考の革新が必要です。若者を中心とした新しいリーダーシップが求められる中、現代の中国思想は、これらの課題に対処するための新しいビジョンを提示していく責任を担っています。

5.2. 国際社会における中国思想の影響

国際社会において、中国思想は今後ますます注目されることでしょう。中国が経済大国として成長する中で、その思想や文化は、国際的な場において重要な影響力を持つようになっています。特に「一帯一路」政策を通じて、経済的なつながりが強化され、各国との文化交流が促進されています。このような状況において、中国の思想は他国との対話の中で新たな意義を持つようになるでしょう。

また、中国思想が西洋の価値観や思想と接触することで、相互の理解が深まることが期待されます。異文化交流が進む中で、中国の儒教や道教の価値観が、持続可能な社会や平和な共存のための智慧として再評価される可能性があります。これは、世界全体において新たな知見や方法論を提供する契機となるでしょう。

さらに、中国思想が今後も抱える課題は、国際的な場での倫理的な問題の解決に寄与することです。環境問題や人権問題、社会的正義など、グローバルな問題に対する解決策を見出すために、中国の思想が果たす役割がますます重要になると考えられます。

5.3. グローバルな視点での中国思想の発展

今後、中国思想の発展にはグローバルな視点が不可欠です。これには、他国の哲学や文化との融合、そして新たな理解を通じた思想の深化が含まれます。中国の思想家たちは、国内外の知識を積極的に取り入れ、多様な視点から新しい見解を生み出すことで、中国思想をさらに豊かにすることが期待されています。

また、現代のテクノロジーやコミュニケーションの進展に伴い、情報が瞬時に広がる時代において、多国間での意見交換やアイデアの共有が進みます。このような状況は、中国思想が多様な人々に影響を与える新たなチャンスでもあります。国際的なネットワークを通じて、幅広い知識と経験を蓄積し、中国の思想をより多くの人々に届けることが可能となります。

このように、今後の中国思想の発展は、内なる伝統と外なる世界との対話を通じていっそう豊かになり、社会の様々な問題解決に貢献するでしょう。そして、世界の一員としての責任を果たし、持続可能な未来に向かって歩む中で、中国思想が新たな方向性を見出すことが期待されます。

終わりに

中国思想の発展は、歴史的背景や文化的要因、近代的変革において複雑な道を辿ってきました。唯物論と社会主義の台頭は、中国の思想革新において重要な役割を果たしてきたことがわかります。現代においても、伝統と革新を融合させた中国思想が、国内外で新たな影響を与え続けています。

これからの中国思想は、社会の変化に向き合いながら、新たな価値観を形成していくことが求められています。グローバル化が進む中で、中国思想が持つ可能性を探求することは、未来に向けた重要な課題となるでしょう。