近年、マルクス主義は東アジアにおいて重要な影響を及ぼしてきました。特に、中国や日本、韓国をはじめとする国々では、その思想が社会や政治、そして経済に深く根付いています。この記事では、東アジアにおけるマルクス主義の普及とその影響について、詳細に掘り下げていきます。この地域でのマルクス主義の歴史的背景から、現代における意義に至るまで、多角的な視点で論じます。

1. 中国文化

1.1 古代思想の起源

中国の思想の起源は数千年にわたります。紀元前の古代中国では、陰陽思想や五行説などが広まり、人々の生活や信仰に影響を与えていました。これらの思想は、自然と人間の関係を重視し、調和を求めるものでした。特に、陰陽思想は二元的な世界観を形成し、物事に対する理解を深める基盤となりました。

古代思想の中でも、儒教、道教、仏教という三大思想が特に重要な役割を果たしました。儒教は社会の倫理や道徳を重視し、家庭や国家における秩序を築くための教えを提供しました。一方、道教は自然との調和を追求し、より個人的な内面的な成長や精神的な解放を重視しました。仏教はインドから中国に伝来し、様々な変容を経て中国独自の仏教が成立しましたが、人々の生死観や倫理観に大きな影響を与えました。

これらの古代思想は、後の中国社会においても大きな影響を持ち続けました。儒教は特に官僚制度の基盤となり、様々な社会制度、教育体系にも深く根付いています。道教や仏教もまた、多くの人々の生活や信仰の中で重要な位置を占め続けています。

1.2 儒教の成立とその影響

儒教は公元前6世紀頃に孔子によって唱えられました。この教えは「仁」、「義」、「礼」、「智」、「信」といった五つの価値観を基盤としており、個人の道徳的な成長を促すことを目的としています。道徳的な行動が社会全体の調和につながるという、この思想は、古代中国の社会構造や家庭のあり方に大きな影響を与えました。

儒教は後に、漢王朝によって国家の公式な思想とされ、官僚制度に組み込まれました。この時期、儒教は学問や才能を重視する風潮を生み出し、士族階級が形成されました。その結果、儒教は中国の政治や教育に深く影響を与え、中国文化の基盤として定着しました。

また、儒教の影響は中国国内にとどまらず、朝鮮半島や日本にも及び、これらの地域の文化や思想の形成にも寄与しました。特に、日本では鎌倉時代以降、儒教が武士階級の道徳教育や政治思想の礎になりました。このように、儒教は東アジアにおける思想の発展において中心的な役割を果たしてきました。

1.3 道教とその哲学的背景

道教は、古代中国の民間信仰や哲学的な思索を基盤に発展した宗教であり、老子の『道徳経』がその根本的な教えの一つとされています。道教の基本思想は「道」にあります。「道」は宇宙の根源であり、すべてのものの活動の源とされています。道教は、自然との調和を重視し、人間が「道」の流れに従い、自然な生き方をすることを奨励します。

道教はまた、少し異なった形での神々や霊的存在を重視し、多くの儀式や祭りから成る豊かな宗教的慣習が用意されています。道教は、健康や長生きを願う「養生」や、「成仙」という理想的な生き方を追求し、精神的な成長を重視しています。道教の教えは、実践を通じた自己の探求を促し、また不老不死や幸福追求に関連する様々な技術や哲学の発展にも寄与しました。

道教は、儒教や仏教と共存しながら、中国文化全体に深く根付いており、それぞれの思想が互いに影響を与え合う中で、多様な思想体系を形成してきました。このような道教の哲学は、現代の中国人の生活にも影響を及ぼしており、伝統的な価値観や生活様式の中に色濃く残っています。

1.4 仏教の伝来と中国への適応

仏教は紀元前1世紀のいわゆる「シルクロード」を通じて中国に伝來しました。最初期の仏教は、禅宗や浄土宗などの形で中国の文化や思想と交わりながら発展しました。中国に伝わった仏教は、インドの仏教とは異なり、独自の解釈や実践が加えられ、次第に中国文化に溶け込んでいきました。

中国における仏教は、深い哲学的体系と共に多様な宗派が誕生し、それぞれが相互に影響を与え合いながら繁栄を遂げました。特に、禅宗は内面的な自己の探求を重視し、多くの信者に支持され、ネット上の茶道や書道など、文化的な影響を及ぼしました。このように、仏教は中国思想において重要な位置を占め、道教や儒教との融合を通じて新たな倫理観や人生観を提供しました。

仏教の影響はまた、アートや文学、哲学にまで広がり、詩や絵画などで表現されることが多くなりました。中国の人々は仏教を取り入れることで、生活の中にスピリチュアルな側面を加え、心の平安や幸福感を追求するようになったといえます。このように、仏教は中国文化の重要な要素として長い間根付いています。

2. マルクス主義と中国思想

2.1 マルクス主義の基本概念

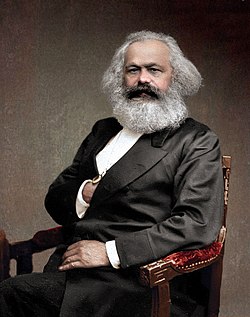

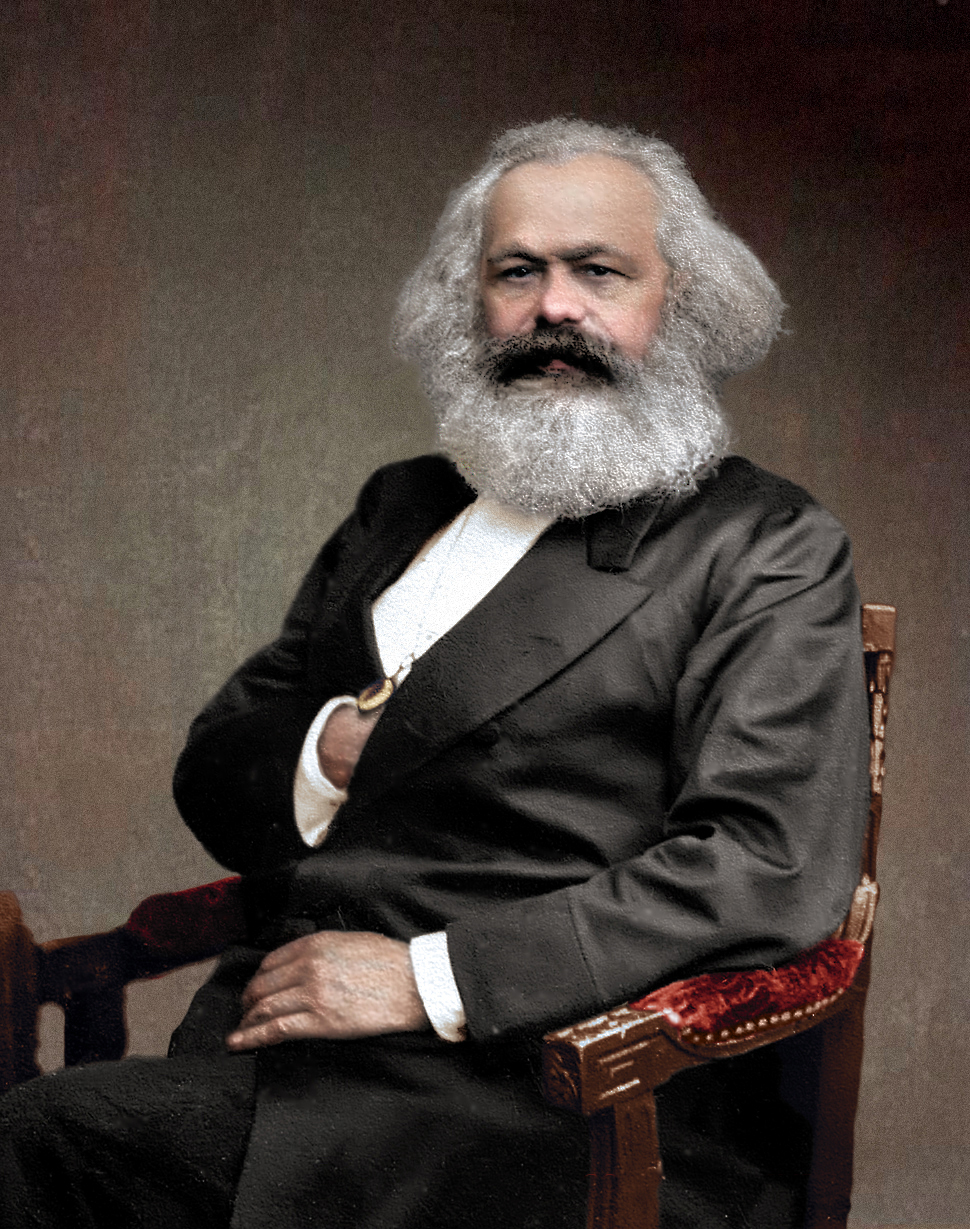

マルクス主義は、経済学や社会学、政治学の総合的な理論であり、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって形成されました。その基本的な概念には、歴史的唯物論や階級闘争、資本主義批判などが含まれています。特に、マルクスは歴史の進展を経済的な状況や階級の対立の観点から捉え、社会的な変革が不可避であると主張しました。

マルクス主義は「労働者階級の解放」を目指しており、資本主義の矛盾を指摘し、共産主義社会の実現を訴えています。この思想は、19世紀以降の多くの国々において労働運動や社会主義運動に影響を与え、歴史的な変革の萌芽を生み出してきました。

また、マルクス主義は、経済の発展と社会の変革が相互に影響し合う複雑な現象であることを理解するための強力なフレームワークを提供します。この理論は、単なる経済的側面だけでなく、文化や意識形態についても深く考察し、非物質的価値が経済に与える影響をも論じています。

2.2 マルクス主義の中国における導入

マルクス主義が中国に紹介されたのは、20世紀初頭のことです。この時代、中国は帝国主義の圧力、内部の不安定な政治や社会の混乱に直面していました。革命の必要性が叫ばれる中で、マルクス主義はその解決策として広まりました。特に、中国の知識人や学生たちがマルクス主義を学ぶことで、国民の思想や行動に変化をもたらしました。

1919年の「五四運動」は、マルクス主義の普及を加速させる重要な事件となりました。この運動は、反帝国主義や新文化運動と結びつき、マルクス主義の理念が広く受け入れられる土壌を形成しました。多くの若者たちがマルクス主義に触れ、社会の変革に対する情熱を燃やしました。

また、1921年には中国共産党が設立され、マルクス主義が中国の政治思想の中心的な位置を占めることとなります。党は、農民や労働者を支持基盤として取り込み、独自の形でのマルクス主義を発展させました。これにより、中国におけるマルクス主義は、単なる輸入された理論に留まらず、中国の社会的背景に根ざした実践的な思想へと深化していきました。

2.3 中国共産党の成立とマルクス主義の採用

中国共産党(CCP)の成立は、マルクス主義の中国における実践の第一歩となりました。ABC党は、農民や労働者を最も重要な支持基盤として見なし、彼らの権利を擁護することを使命として掲げました。これにより、農村地域における社会主義的な動きが進展し、マルクス主義の具体化が進みました。

共産党は、特に毛沢東の指導のもとで、マルクス主義を現実の中国に適応させた独自の思想体系「毛沢東思想」を発展させました。これは、マルクス主義に立脚しながらも、中国の歴史や文化に根ざした理論であり、中国社会の特性に対応することを目指しました。農民を重視する姿勢は、他国の社会主義運動とは一線を画するものでした。

また、マルクス主義は戦争や独立運動の中で、民族主義や反帝国主義と結びつきながら広がりました。中国共産党は、国民政府に対する抵抗を通じて、地方都市や農村の人々に支持を広げ、結果的に1949年の中華人民共和国の成立に至りました。この過程でマルクス主義は、中国の政治や社会の中心的な位置を形成することとなりました。

2.4 マルクス主義と中国伝統思想の融合

中国共産党が発展する中で、マルクス主義は中国の伝統思想と融合していく過程が見られます。これは、単なる外部の思想を導入するのではなく、中国の文化的文脈に適した形での再解釈に基づいています。儒教や道教の倫理観が組み込まれることによって、マルクス主義はより広範な人々に受け入れられるようになりました。

例えば、儒教の「仁」や「義」の理念は、マルクス主義の公正さや権利の保障と共通点があります。これにより、共産党は道徳的な正当性を持ちながら、社会支持を獲得することができました。また、農民問題を解決するための様々な政策は、伝統的な村落生活の知恵を取り入れ、地域社会に密着した形で実施されました。

このように、中国におけるマルクス主義は、単に理論的な枠組みであるだけでなく、実際の社会や文化に密着した実践として展開されてきました。これによって、多くの民衆に支持され、思想としての存在感を増してきたのです。

3. 東アジアにおけるマルクス主義の普及

3.1 日本におけるマルクス主義

日本におけるマルクス主義は、明治時代末期から大正時代にかけて広まりました。当時の日本は、工業化が進み、労働問題や社会問題が顕在化していたことから、労働者の権利を擁護する思想が必要とされていました。1920年代には、日本共産党が成立し、マルクス主義が労働運動と結びつくことで、社会的な影響力を増しました。

また、日本におけるマルクス主義は、国内の特異な状況に照らして独自の発展を遂げました。特に、戦後の高度経済成長期には、社会主義思想が労働運動や市民運動の中で重要な役割を果たしました。学生運動や労働組合の活動を通じて、マルクス主義の理念は広まり、当時の社会的な変革の原動力となりました。

しかし、冷戦の進展と共に、日本のマルクス主義は次第に衰退していきました。特に、ソ連崩壊や国内の経済的変化により、多くの左派グループが理念的にも組織的にも分裂していきました。それでもなお、マルクス主義の影響を受けた学問や思想は、日本国内に根強く残っており、特に社会問題へのアプローチにおいて重要な視点を提供しています。

3.2 韓国の状況とマルクス主義の影響

韓国におけるマルクス主義の発展は、20世紀の初めにさかのぼります。朝鮮半島が日本の植民地とされていた時代、他国からの影響を受けながら、労働者階級や農民階級の権利を擁護する動きが芽生えてきました。特に、1945年の解放後は南北に分断され、各地域で異なる形のマルクス主義が根付いていきました。

北朝鮮では、ソビエト連邦の影響を受けた金日成の指導の下、マルクス主義・レーニン主義に基づく独自の「主体思想」が発展しました。一方、南韓では、反共主義が強まる中で、マルクス主義は逆風にさらされることとなります。それでも、南韓では労働運動や民主化運動の中でマルクス主義が復活し、社会的な運動の中心的な理念となっていきました。

特に、1980年代には、民主化運動とともに社会主義的な思想が再評価され、マルクス主義の概念が多くの支持を集めるようになります。このような経緯により、韓国社会ではダイナミックな変化があったものの、未だにイデオロギー対立は続いており、マルクス主義はその中で重要な役割を果たしています。

3.3 東南アジア諸国におけるマルクス主義の受容

東南アジアにおいても、マルクス主義はさまざまな形で受け入れられ、影響を与えてきました。特に、ベトナムやカンボジアにおいては、マルクス主義が強く組織化され、国の政治制度に大きな影響を与えることとなりました。特に、ベトナム戦争中には、マルクス主義が結束のアイデンティティとして機能し、国民的な抵抗運動の中核をなし、最終的には socialiststateの設立につながりました。

また、ミャンマー、フィリピン、インドネシアなどでも、マルクス主義は社会問題に対する重要な視点を提供し、労働者の権利や農民の問題に対する様々な運動が展開されています。特に、農民運動や労働者運動の中で、マルクス主義の考えが根強く受け入れられ、様々な社会改革運動に影響を与えています。

ただし、これらの国々では、マルクス主義の受容が他の思想や宗教と交差し、独自の形で発展していることも注目に値します。たとえば、西洋の価値観や文化、ローカルな宗教的な要素と融合した形で、マルクス主義が現地の文化に調和する努力が行われています。これにより、地域社会において持続可能な変革を推進するためのプラットフォームとすることができました。

4. マルクス主義の現代的意義

4.1 現代中国の政治におけるマルクス主義

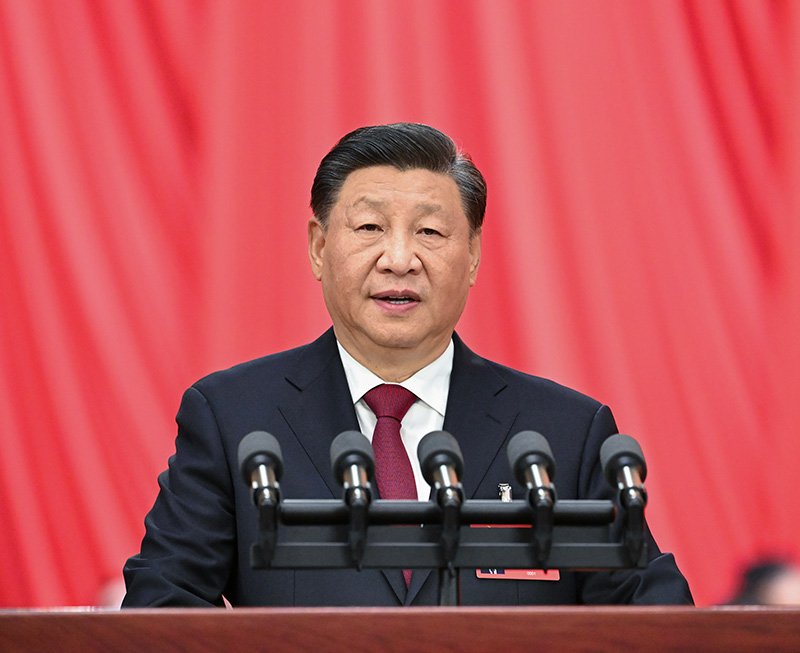

現代中国では、マルクス主義が引き続き政治の中心的な理念として存在しています。中国共産党は、マルクス主義の原則を基盤としながら、経済改革や開放政策を進めてきました。特に、2000年代以降は「科学的発展観」や「社会主義の特色ある市場経済」といった新たな理論が展開され、経済の成長と社会の安定を両立させる努力が続けられています。

国家の政策においても、マルクス主義の理念が色濃く反映されています。例えば、貧困改善や社会的公正の実現を目指した政策が進められ、マルクス主義的な視点からの社会問題への取り組みが行われています。このように、現代中国においてもマルクス主義は、単なる歴史的な遺産ではなく、国の繁栄や国民の幸福に資する思想として位置づけられています。

また、新たな社会問題に対するマルクス主義のアプローチは、国際社会においても評価される場面があります。エコノミストや政策専門家の中には、経済発展を通じて生じる貧富の差や環境問題に対して、マルクス主義の批判的な視点が有効であると考える人も多く、国際的な議論の中で重要な位置を占めています。

4.2 経済改革とマルクス主義の関係

中国の経済改革は、マルクス主義の観点からも興味深い事例と言えます。改革開放以降、中国は市場経済を導入しましたが、これはマルクス主義の経済的基礎とは異なるアプローチにも見えます。しかし、共産党は「社会主義の特色ある市場経済」として、社会主義の原則を維持しながらも市場のメカニズムを取り入れることで、革新と成長を達成しようとしています。

このような経済政策の下では、国家が市場の役割を調整し、社会全体の利益を考慮した上で企業活動が行われることが求められています。この結果、貧困層の縮小や雇用の創出といった効果があり、マルクス主義の「資本と労働の関係」に対する新しい視点が生まれました。

さらに、グローバルな文脈においても、中国の経済改革はマルクス主義の新しい適用方法を示しています。国際経済の中での役割を模索しながらも、一国主義的な視点ではなく、グローバルな視点を持った資本主義と社会主義の共存が提唱されています。このように、経済改革はマルクス主義の再考を促し、現代における新たな理論の発展に寄与しています。

4.3 社会問題へのアプローチとマルクス主義

現代の中国社会においては、格差や貧困といった社会問題が根強く存在していますが、これに対するアプローチとしてマルクス主義が再び注目されています。特に、社会的な不公正や権利の擁護を重視する観点から、マルクス主義を基にした政策が策定されています。格差の是正や、福祉制度の充実などにおいて、マルクス主義の理論が実践されています。

例えば、農村における貧困層の支援や、労働者の権利保護に向けた政策が推進されています。これにより、社会的な安定が保たれることが期待されています。また、女性や少数民族、障害者といった弱い立場にいる人々に対する権利の拡充も、マルクス主義の視点から強調されています。

これに加えて、新しいテクノロジーの導入は、労働環境の改善や教育の普及に向けた新たな可能性を提供しています。マルクス主義は、これらの要素を統合することで、現代の社会問題への包括的なアプローチを可能にしています。こうした活動は、中国の発展に寄与するだけでなく、国際的なレベルでの評価も高まっています。

5. 中国思想の未来とマルクス主義の展望

5.1 新たな思想の潮流

中国の現代において、マルクス主義は新たな思想の潮流と共に変化を遂げています。特に、G-Zeroのイデオロギーが主流化する中で、従来のマルクス主義が新たに再評価されています。新しい経済モデルや持続可能な社会の実現に向けて、従来のイデオロギーに囚われない柔軟な思考が求められています。

また、環境問題やグローバルな課題への対応として、マルクス主義が再び重要視されています。資本主義が引き起こす環境破壊への対処として、マルクス主義的な観点からの持続可能な社会の設計が提唱されています。多様性や包摂性が求められる現代において、マルクス主義はその価値観を再構築しています。

さらに、デジタル革命の進展に伴い、新たなテクノロジーが社会や経済に変革をもたらしています。AIやビッグデータなどの利用が進む中で、それに伴う倫理的な問題に対してもマルクス主義の視点からの考察が重要視されています。社会的な影響を鑑み、現代に即した理論の発展が求められています。

5.2 グローバル化と中国思想の役割

グローバル化の進展に伴い、中国の思想や文化が国際的に注目されるようになりました。特に、一帯一路政策を通じて、中国型の発展モデルが多くの国に影響を与え、現地の文化と融合する姿が見られます。この時期、中国の伝統思想とマルクス主義の融合は、他国の思想にも新たな視座を提供しています。

国際的な場面において、中国のマルクス主義がどのように来るべきか、その明確なビジョンを持つことが求められています。これには、伝統的な価値観を尊重した上で、新しい国際常識を備えた思想の形成が必要です。そのための努力として、国際的な対話や交流が重視され、多様な価値観の交錯する場としての役割が期待されています。

また、中国における社会主義思想の発展は、他の国々にとっても新たなインスピレーションとなる可能性があります。特に、発展途上国が直面する課題へのアプローチとして、連帯の重要性が強調され、中国の経済モデルや社会主義思想が他国の発展に寄与する可能性があります。

5.3 中国における社会主義の今後の展望

中国の社会主義は、これからも大きな変化の中で発展していくことが予想されます。市場経済の拡大と共に、社会的な課題への対応がますます重要になっています。マルクス主義の理念を維持しつつも、現代の国際的な状況に応じた柔軟な対応が求められるでしょう。

安全保障や環境問題、社会福祉など、複雑化する現代社會の中で、社会主義は新たな局面を迎えています。これには、既存のマルクス主義の枠組みを批判的に再考し、現実に即した形での加筆修正が必要です。このようなプロセスを通じて、社会主義が未来においても持続可能であることを追求する姿勢が重要になります。

最後に、中国におけるマルクス主義と社会主義の未来には、国内外の動向に注視する必要があります。国際的な課題に対する中国思想の役割を見据えつつ、マルクス主義の原則を基盤にした新しい社会の創造に向けた努力が不可欠です。これにより、未来の中国におけるマルクス主義が、さらなる進化を遂げることが期待されます。

この記事では、東アジアにおけるマルクス主義の普及と影響に関するさまざまな側面を取り上げました。マルクス主義は、歴史的な背景や各国の特性によって形を変え、地域での重要な役割を果たしてきました。今後、さらなる発展と変化が期待される中で、マルクス主義の貢献及び課題に対する理解が深まることを願っています。