道教は、中国の多様な思想体系の一つで、哲学、宗教、文化の側面を持つ独特な存在です。道教は古代中国の歴史に深く根ざしており、その宇宙観は神秘的でありながらも、非常に実践的な側面を含んでいます。この文章では、道教の基本概念、古典文献、宇宙観、実践と儀式、そして現代における道教の影響について詳細に探っていきます。

1. 道教の基本概念

1.1 道教とは何か

道教は「道」に基づく宗教であり、自然と宇宙の調和を重視する思想です。この「道」は、宇宙の根本原理を指し、万物の生成と消亡の法則を表しています。道教は個人の精神的な成長だけでなく、社会全体の調和も大切にします。道教において、個人は自然と一体となり、宇宙のリズムに従って生きることが求められます。

道教の教義は、自己の内面を深く見つめることから始まります。人は自分自身の「道」を見つけ、それを歩むことが重要です。このため、道教では心の平安や瞑想が重要視されます。道教の教義には、静けさ、無為、自然との調和など、多くの古典的な価値観が含まれています。

1.2 道教の歴史的背景

道教は、紀元前4世紀ごろの古代中国にそのルーツを持ち、特に老子と荘子の哲学が大きな影響を与えました。道教は、漢代に国家宗教としての位置を確立し、以降、多くの変遷を経て発展しました。隋唐の時代には道教の制度化が進み、寺院や教団が形成されました。この時期、道教は皇帝や支配階級とも結びつき、正統な宗教としての地位を確立しました。

また、道教は仏教や儒教との関係性も重要です。道教は儒教と共同で中国の精神文化を築いた一方で、仏教からも影響を受けてその教義を発展させていきました。これにより、道教は柔軟に外国の思想を取り入れつつも、独自の文化を形成していくことができました。

1.3 道教と他の宗教との関係

道教は、儒教や仏教をはじめとする他の宗教と深い関わりがあります。例えば、儒教は社会的倫理や道徳を強調し、道教は自然との調和や内面的な成長を重視しますが、双方は互いに補完し合う関係にあります。また、道教の教えには仏教の影響が見られ、特に「無」の概念や瞑想技術などが共通しています。

さらに、近年では道教とチベット仏教との対話も見られます。これにより、道教はより広範な世界観を持つようになり、国際的な対話の場を通じてその教義を広めています。道教は、他の宗教との交流を通じて自身の信仰をより深め、普遍的な価値を求める姿勢を持ち続けています。

2. 道教の古典文献

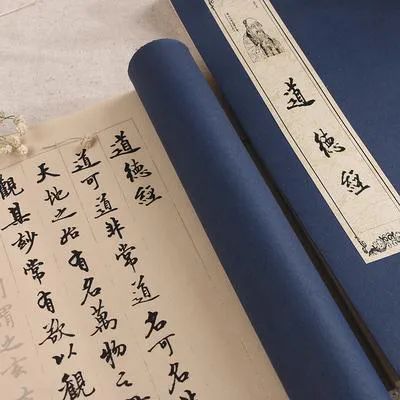

2.1 老子と『道徳経』

道教の古典文献の中で最も重要な書の一つが『道徳経』です。この書は、老子によって纏められたとされ、その内容は哲学的な教えと道徳的な指針から構成されています。『道徳経』の中では、「道」とは何か、またそれをどう生きるべきかが示されています。その教えは短い章から成り、非常に詩的でありながらも、深い智慧が詰まっています。

例えば、有名な一節には「無為自然」という概念が含まれており、物事を自然の流れに任せることの重要性が強調されています。この考え方は、道教の中心的な教義の一つであり、個人の生活や社会における調和を目指す際の指針となります。老子の教えは、単に哲学的なものに限らず、実践的な生活の智慧にも満ちています。

2.2 荘子と『荘子』

もう一つの重要な古典文献が『荘子』です。荘子は、道教哲学の発展に大きく寄与した思想家であり、その名を冠したこの書物は、彼の思想や教えをまとめたものです。『荘子』は、道教の宇宙観や存在論、そしてパラドックスを用いた独特のストーリーで知られています。

荘子の教えには、自由や無限の可能性が強調されており、個人が社会の枠組みに縛られるのではなく、自己の本質に従って生きることの重要性が強調されています。特に、有名な「夢の中の蝶」の話などは、現実と幻想の境界が曖昧であることを示唆し、自己の存在について深く考えさせるものです。このように、荘子の思想は道教の核心に迫るものであり、今もなお多くの人々に影響を与えています。

2.3 その他の道教経典

道教には、他にも多くの古典文献があります。例えば、『太平経』や『抱朴子』は道教の宇宙観や修行法について触れている重要なテキストです。『太平経』は、道教が国家や社会における理想的な秩序を求める姿勢を映し出しています。この書は、道教が経済的、社会的な問題をどう捉えていたかを理解する手助けとなります。

また、『抱朴子』は、道教の哲学や実践、さらには不老不死への道について詳述されています。特に、実践的な修行法や霊的体験に関する記述が多く、道教の実践者にとっては教えの宝庫とも言える存在です。これらの文献は、古代の道教徒だけでなく、現代の道教に対する理解を深めるためにも重要な資料です。

3. 道教の宇宙観

3.1 天と地の関係

道教の宇宙観では、「天」と「地」の関係が非常に重要です。道教において、「天」は宇宙の法則や秩序を示し、「地」は具体的な物質世界を指します。道教は、この二つの間に存在する調和の重要性を強調します。つまり、天の法則に従った自然な生活が、地上での幸せをもたらすと考えられています。

この宇宙観は、自然の流れと調和を重視しているため、道教徒は自然とのバランスを保つことを重視します。例えば、天候の変化や季節の移り変わりに合わせた祭りや行事は、道教の伝統に根付いています。このように、道教の宇宙観は、自然との共生を促進するものであり、それが日常生活にも色濃く反映されています。

3.2 陰陽と五行の思想

道教の宇宙観には、「陰陽」と「五行」の思想も欠かせません。陰陽は、万物の二元性(光と影、男と女、動と静など)を示し、全ての事象はこの二つの力の相互作用によって成り立っています。さらに、五行(木、火、土、金、水)は、あらゆる現象や物質の基となる要素であり、それぞれが相互に関係し合い、変化をもたらします。

このような思想は、道教の修行や儀式にも影響を与えています。例えば、祭りの際には五行のバランスを考えて食物を用意したり、儀式の内容を調整したりします。また、陰陽のバランスを取ることは、健康や人間関係においても重要視されており、道教の考え方が実生活にも関わっていることが示されています。

3.3 宇宙の調和と道の法則

道教において、宇宙の調和は「道」の法則に基づいています。「道」とは、宇宙全体の基本的な法則や動きであり、すべてがこの「道」に従っていると考えられています。人はこの「道」を理解し、尊重することで、自然との調和を保ち、より良い人生を送ることができると信じられています。

この考え方は、道教の修行や実践にも深く根付いています。道教の修行者は、自身の内面を見つめながら、宇宙のリズムに従って生活することを目指します。それによって、心身の調和が生まれ、さらには宇宙全体との一体感を感じることが可能となります。このようやり方は、道教徒たちが自己の発展を追求する際の指針ともなっています。

4. 道教の実践と儀式

4.1 道教の修行法

道教において、修行法は非常に重要な要素です。修行は、自己の成長や宇宙との調和を図るための手段として行われます。道教の修行法には、瞑想、気功、太極拳など多くの方法が含まれています。これらの修行法は、心と体の健康を促進し、精神的な成長を助けると考えられています。

例えば、気功は呼吸法や動作を通じて気(エネルギー)を調整し、身体のバランスを整えることを目指します。このような実践は、ただの運動にとどまらず、内面的な変化をも促進します。また、瞑想や静坐も重要な修行法であり、内面を見つめ、心の平穏を得るための実践です。これにより、道教徒はより高い次元での自己との対話を試みます。

4.2 祭りと儀式の役割

道教の祭りや儀式は、コミュニティや家族の調和を促進する貴重な機会です。これらの祭りは、先祖への感謝や自然への祈りを込めて行われ、地域社会の結束を促す役割があります。例えば、中秋節や春節などの伝統的な祭りは、道教の影響を色濃く受けています。

祭りでは、特定の儀式が行われ、道教の教義に基づいた供物や祈りが捧げられます。たとえば、中秋節には月餅が供えられ、家族の団結が祝われます。また、道教の儀式は、自然のリズムや季節に関連していることが多く、これが祭りの意義をより深めます。儀式を通じて道教徒は、宇宙の調和と自らの生活を一致させる機会を得るのです。

4.3 道教における霊的体験

道教の修行者は、さまざまな霊的体験を通じて自己の内面を探求します。これらの霊的体験は、特に修行の過程で起こるもので、深い瞑想状態や自然との一体感を感じることが含まれます。こうした経験は、道教徒にとって非常に重要なものであり、自己の成長へと繋がります。

道教の霊的体験は、しばしば他の宗教とも共通する側面がありますが、道教特有のものとして、自然との調和が強調されます。たとえば、山や水辺での静かなひと時に、深い感動を覚えることは道教の修行者にとっての特別な瞬間なのです。このように、道教は精神と肉体、自然との結びつきを重視し、それを体験することを意義としています。

5. 現代における道教の影響

5.1 道教と現代文化

現代社会における道教の影響は、多岐にわたります。道教の思想や価値観は、映画や文学、アートなどの表現の中にしばしば見られます。例えば、中国の映画作品には、道教の思想が影響を与えたものが多く、特に武道や精神的成長をテーマにした作品は、道教の哲学を映し出しています。

また、道教の概念は、現代の自己啓発やマインドフルネスの文脈でも注目されています。自己の内面を見つめることで、心の平穏を得るという考え方は、まさに道教の教えに由来しています。さらに、道教の自然との調和や環境保護の思想は、現代のエコロジー運動とも共鳴しています。

5.2 道教の哲学と現代思想

道教の哲学は、現代思想においても影響力を持ち続けています。特に、西洋哲学や心理学の一部において、道教の教えは自己探求や存在の意味についての議論に寄与しています。心理学的な観点からは、道教の無為や心の静けさの概念が現代のストレス管理やメンタルヘルスにおいて評価されています。

さらに、道教の宇宙観や調和の思想は、環境問題や持続可能な社会といったテーマにおいて、新たな視点を提供しています。道教が持つ自然との共生の理念は、今の時代の価値観において重要な役割を果たす可能性を秘めています。このように、道教の哲学は現代社会に新たな指針を示すものとして再評価されています。

5.3 国際的な道教の広がり

道教は、国際的にも広がりを見せており、アジア圏のみならず、北米やヨーロッパにおいても多くの信者を抱えています。特に、道教の儀式や祭りが海外のコミュニティでも行われるようになり、多文化共生の一環として道教が位置づけられています。道教の教えが広がることで、異文化理解や国際交流の促進にも寄与しています。

また、海外において道教の教えを学ぶための学校や団体も増えています。これにより、道教は単なる宗教的な枠を超えて、哲学や文化としても多くの人に受け入れられるようになりました。道教が持つ宇宙への洞察や人間関係の在り方は、多くの国で新たな価値観として受け入れられています。

まとめ

道教は、中国の思想や文化の重要な一翼を担っています。古典文献に基づく哲学、宇宙観、実践と儀式を通じて、道教は人々の生活やコミュニティに深い影響を及ぼしています。また、現代社会においても道教の教えは、多様な形で受け入れられ、新たな価値を生み出し続けています。道教の理念は、自然との調和や人間の内面的な成長を追求する中で、時代を超えて多くの人々に重要な指針を提供しています。