近代中国の文人と意識形態の変革は、中国の歴史や文化、思想の大きな変化を理解する上で非常に重要なテーマです。特に、19世紀後半から20世紀にかけて、外部からの影響や国内の政治的変革が文人たちの役割や考え方にどのように影響したのかを探ることは、今の中国を理解するための手がかりにもなります。文人の立場や意識形態の変革は、単なる個人の問題ではなく、社会全体に波及するものであり、時代背景を考えながらその流れを追っていく必要があります。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 儒教の基本理念

儒教は、中国の思想体系の中で非常に重要な位置を占めています。孔子が創始したこの教えは、人間関係の重要性や倫理観を中心に構築されており、「仁」「礼」「義」といった概念が強調されています。これらの基本理念は、ただ単に道徳的な指針であるだけでなく、社会の秩序や政府の正当性にも深く関わっています。儒教においては、君主は民の模範となるべき存在であり、民は君主に対して忠誠を尽くさなければならないという考え方があります。このような関係性は、長い間中国の政治的な基盤を支えてきました。

1.2 道教とその影響

道教は儒教とは異なるアプローチを持つ思想体系であり、自然や宇宙の調和を重視します。老子の教えに基づくこの思想は、個人の内面的な平和を求める傾向があり、外部世界との調和を追求します。道教はまた、中国の芸術や文学、宗教儀式にも大きな影響を与えてきました。特に、道教に基づいた自然との調和や生命観は、文人たちが自然を題材にした詩や絵画を創作する上で重要なインスピレーションとなりました。

1.3 法家思想の特徴

法家思想は、法律や規範に基づいた厳格な政治体制を提唱しました。儒教が道徳を重視するのに対して、法家は実利主義的なアプローチを取ります。法王荀子によって体系化されたこの思想は、特に秦の始皇帝の治世において顕著に実践されました。法家は、厳しい罰則を通じて社会秩序を維持することが最も効果的であると信じていたため、文人たちにとってはあまり受け入れられない思想であったと言えます。しかし、近代中国の文人たちは、この法家思想を再評価し、国家権力に対する新たな視点を持ち込むきっかけとなりました。

1.4 仏教の導入と中国化

仏教は、インドから中国に伝わった宗教であり、特に漢代から唐代にかけて大きな影響を及ぼしました。仏教の教えは、特に「無常」や「苦」などの概念が中国の思想体系に取り入れられ、道教や儒教と互いに影響を与え合うようになります。この過程で、仏教は中国化し、中国特有の宗教観や哲学観を形成する上で重要な役割を果たしました。文人たちは、仏教の思想を文学や詩に取り入れ、深い内面的な探求を行うようになりました。

2. 中国の文人と意識形態

2.1 文人の役割と地位

文人は、古代中国において特権的な地位を占めており、政治や文化、教育など多方面で活躍していました。彼らは科挙試験を通じて官職に就くことができ、社会の中で知識人としての威信を保っていました。文人たちは、詩や散文、評論などを通じて自らの思想を広め、社会の指導者としての役割を果たしていました。また、文人は意識形態の形成にも寄与しており、特に儒教思想を基にした教育を受けた彼らは、時代の倫理観や価値観を代表する存在でもありました。

2.2 文人の社会的責任

文人は、その知識や技術を通じて社会に貢献することが期待されていました。彼らは、ひとたび社会の指導的立場に立つと、民の幸福や国家の繁栄のために活動する社会的責任を担います。例えば、文人たちは地方の教育や文化活動を推進し、地域社会を育成する役割を担いました。また、彼らは文筆活動を通じて民衆の意見を代弁し、政治に対する批判や提言を行いました。このように、文人は社会的責任を持つ重要な存在として、多くの場合、社会の変革を先導する立場に立つことが求められました。

2.3 文人と政治の関係

文人は、国家と密接に関わる存在であり、時には政治に直接関与することもありました。特に唐代や宋代には、文人が官職を得ることで政治に参加し、その影響力を持つようになりました。彼らの意見は、政策に直接反映されることが多く、国家の方針を形成する上でも重要な役割を果たしていました。しかし、近代に入ると、文人たちは政治的権力の衰退とともに、政治に対する影響力を失っていくことが多く、これが文人の意識形態に変化をもたらす要因となりました。

2.4 文学と哲学のつながり

文人たちは、文学と哲学の境界を曖昧にしながら自己の思想を展開していきました。彼らは詩や散文を通じて、哲学的な問いや社会的な問題を探求し、同時にそれらの作品を通じて自らの思想や感情を表現しました。このような文学と哲学の結びつきは、中国文化の独自性を形成する一因となり、多くの文人がその道を歩むこととなりました。例えば、李白や杜甫といった詩人の作品には、道教や儒教の影響が色濃く表れており、彼らの詩はただの文学作品に留まらず、深い哲学的な根底を持つことが多いです。

3. 近代中国における文人の変化

3.1 外国の影響

近代中国における文人たちは、外国の影響を大きく受けました。特に19世紀末から20世紀初頭にかけて、西洋列強による侵略や影響が強まり、中国における思想や文化の変革が求められる場面が増えてきました。この時期、文人たちは西洋の学問や思想に触れることで、新たな視点を得る機会を持ちました。例えば、西洋の哲学や政治思想が翻訳されることで、文人たちの意識にも変化が見られるようになりました。このように、外部の影響は文人の思考様式や価値観に新たな風を吹き込みました。

3.2 伝統的価値観の挑戦

近代中国では、伝統的な価値観に対して挑戦が起こりました。西洋の思想や文化が進入する中で、儒教に基づく社会秩序や道徳観念が見直されるようになりました。特に、女性の地位向上や個人主義の流れが強まり、従来の家族における上下関係や男女の役割分担に疑問が投げかけられるようになりました。この変革は、当時の文人たちにとっても大きな転機であり、彼らの作品や思想に新たな視点をもたらす要因となりました。

3.3 西洋思想の受容と変容

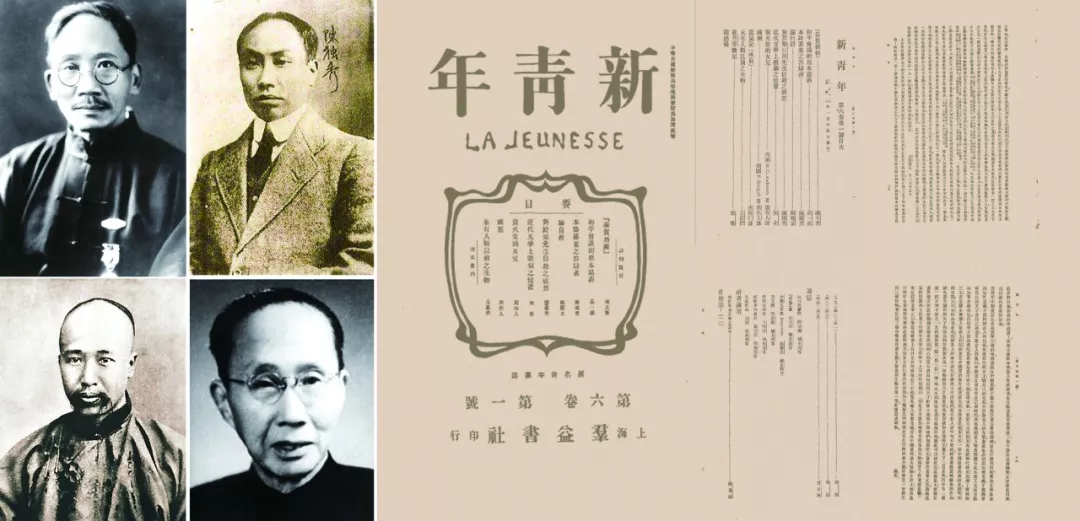

近代の文人たちは、西洋思想を受け入れることで自身の思想を変容させました。例えば、民主主義や社会主義の概念が紹介されることで、文人たちは新たな政体や社会の在り方について考えるようになります。これは、特に新文化運動を通じて顕著に表れました。この運動では、李大釗や陳独秀などの思想家が西洋の思想を取り入れ、新しい中国像を提唱しました。西洋思想を受け入れることで、文人たちは伝統的な価値観と新しい価値観との間で葛藤しながら、自らの信念を形成していくことになります。

3.4 新しい文人像の形成

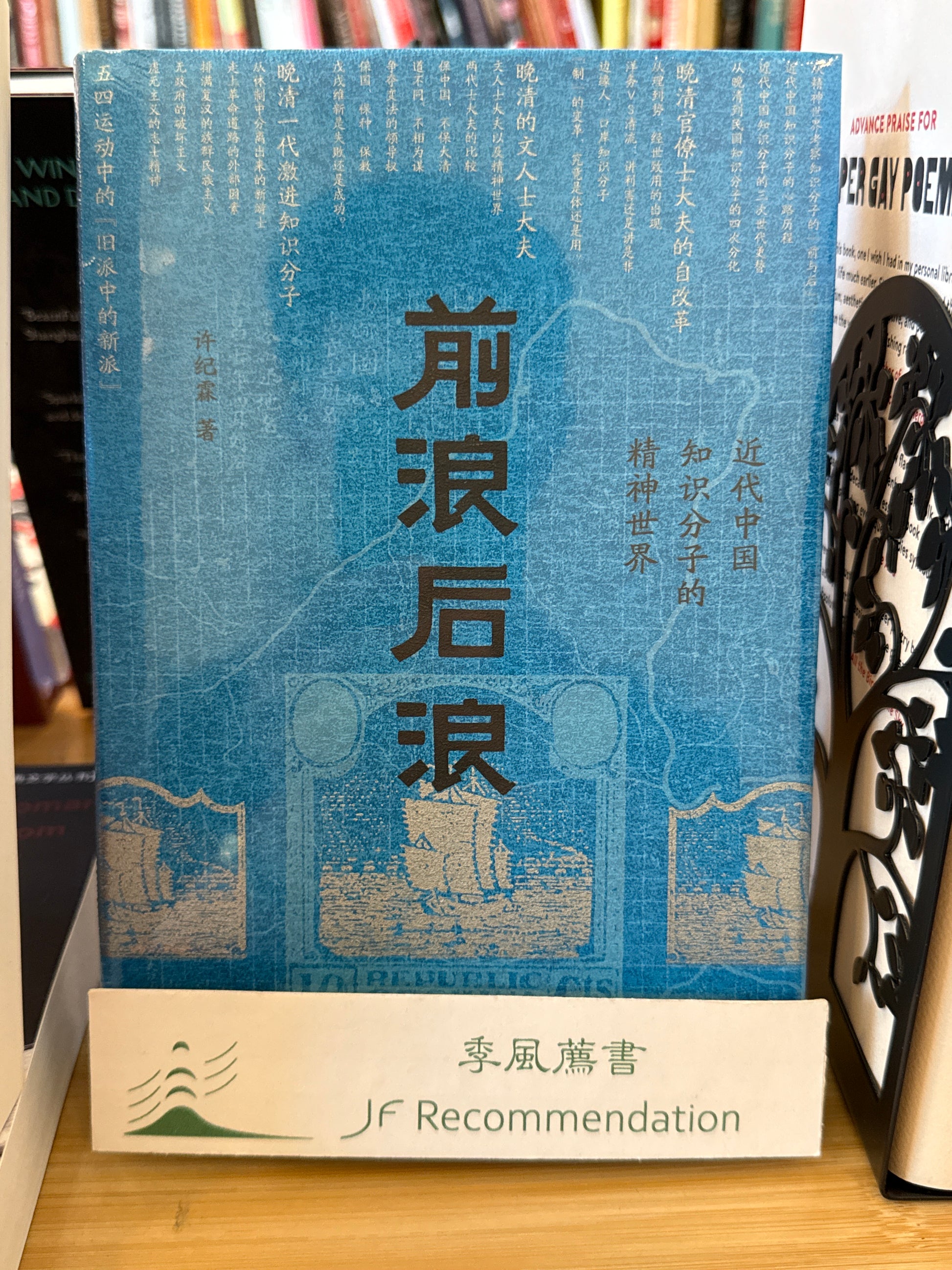

近代の文人たちは、新たな社会状況や外部からの刺激により、従来とは異なる文人像を形成していきます。彼らは単に文芸を創作する存在としてではなく、社会改革の担い手としての役割も担うようになりました。この変化に伴い、文人たちは自らの言葉や表現を通じて、社会や政治に対して積極的に意見を述べるようになります。これによって、新しい文人像が形成され、伝統的な文人像が変わっていく過程が見られます。

4. 近代中国の意識形態の転換

4.1 民主主義と自由の概念

近代中国における意識形態の転換は、特に民主主義や自由の概念の受容によって大きく進展しました。1911年の辛亥革命以降、民主主義的な理念は、中国の知識人の間で広まりました。彼らは、従来の君主制から脱却し、国民の権利と自由を重視するべきだという考え方を強調しました。新しい政治体制の構築に向けて、文人たちは国民の意識を高めるために努力し、民主主義の実現を目指しました。

4.2 ナショナリズムの台頭

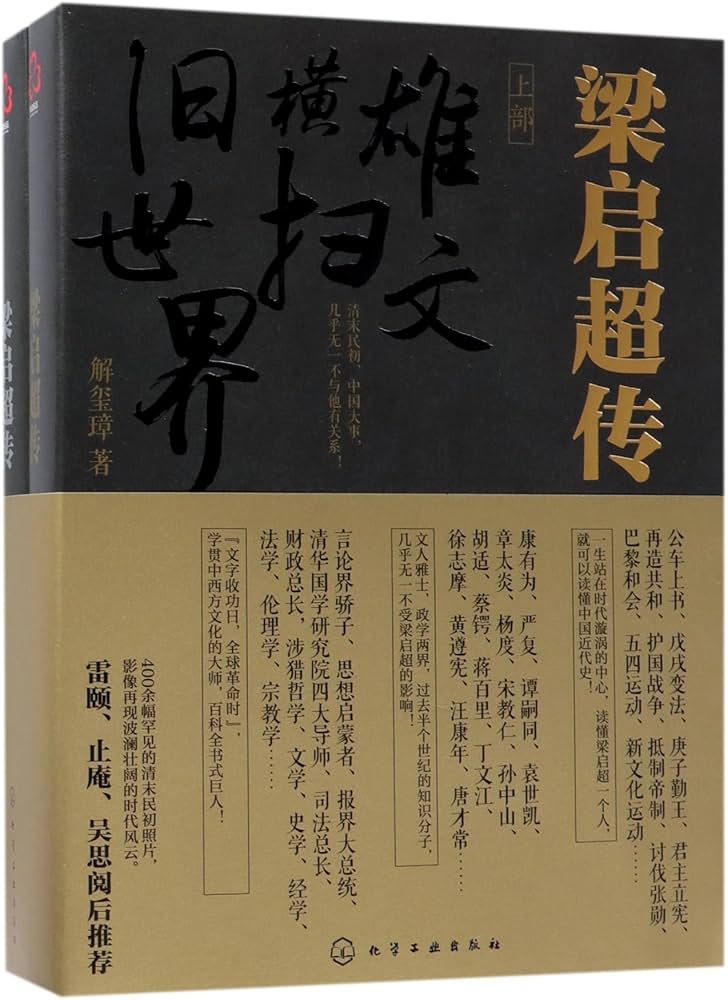

また、近代中国においてナショナリズムが台頭し、国民のアイデンティティが再構築されました。清朝末期から民国初期にかけて、外国の影響から独立し、国の自立を求める声が高まりました。この流れの中で、文人たちは国民意識を喚起するための文学や思想を展開し、民族の団結と誇りをテーマにした作品を多く発表しました。特に、胡適や魯迅などの文人は、ナショナリズムの観点から重要な役割を果たしました。

4.3 社会主義思想の影響

さらに、1917年のロシア革命の影響を受けて、社会主義思想が中国に浸透しました。これによって、特に知識人の間で社会主義への関心が高まり、多くの文人たちがこの思想に影響されるようになります。社会の平等や労働者の権利を重視する社会主義は、従来の儒教的価値観と対立する側面を持っており、文人たちはその受け入れに際して複雑な感情を抱くことになりました。

4.4 新文化運動の意義

新文化運動は、近代中国の意識形態の転換において特に重要な役割を果たしました。この運動は、従来の伝統的な価値観に挑戦し、新しい文化や思想を提唱するものでした。文学や教育の革新を求め、古典的な漢詩や儒教の教えを批判する動きが広がりました。文人たちは、西洋文学や思想を参考にしながら新しい文学形式を追求し、国民を刺激する作品を次々と発表しました。新文化運動は、中国の社会や文化に深い影響を及ぼし、今日の中国における文化的多様性の基盤となるのです。

5. 近代中国における文人と社会

5.1 文人の影響力の変動

近代中国における文人の影響力は、時代の変化とともに大きく変動してきました。特に、国民政府や共産党政権が樹立された後、文人たちの役割は大きく変わりました。革命後の文人は、従来の恩恵を受けた特権的な地位を失い、自身の意見や表現の自由を制限されることが多くなりました。これにより、文人たちは自らの言葉を発信することが難しくなり、反動的な時代を迎えることになりますが、その中でも彼らは独自の立場を確保し続けました。

5.2 文人とメディアの関係

文人は、メディアとの関係を密接に持つようになりました。特に、印刷技術の発展とともに新聞や雑誌が普及し、文人たちは自身の作品を通じて広範な読者にアクセスすることが可能になりました。これにより、彼らはより多くの人々に影響を与える機会を得る一方で、同時に社会の様々な問題に対して積極的に関与することも求められるようになりました。文人たちは、メディアを通じて意見を発信し、社会的な議論を喚起する存在となったのです。

5.3 現代中国文人の役割

現代中国において、文人たちはかつてのような政治的権力を持つことは少なくなりましたが、その役割は依然として重要です。彼らは教育者、作家、評論家として、社会に対する批判や提言を行い、国民の意識を高めるための活動を続けています。特に、国際的な視野を持つ文人たちは、中国の文化や社会の現状を広く発信し、グローバルな文脈での対話を促進する役割を果たしています。

5.4 未来の文人像への展望

未来の文人像は、急速に変化する社会の中でどのように進化していくのでしょうか。現在の中国において、新たな文人像として、自身の意見を積極的に発信できる能力や、国際的な視野を持ち、多文化に対してオープンであることが求められています。また、デジタルメディアの発展により、文人たちが若い世代にアプローチする手段も多様化しています。今後、文人たちはどのように自らの役割を見出し、社会に貢献していくのか、注目されるところです。

終わりに

近代中国における文人と意識形態の変革は、単に過去の出来事ではなく、現代の中国にも深い影響を及ぼしています。文人たちがどのようにして時代の変化に適応し、自己のアイデンティティを形成していったのかを学ぶことは、私たちにとって重要な課題です。この過程を通じて、今後の中国社会の在り方や文化を考える手助けとなることでしょう。文人の変革と意識形態の変容は、未来の中国に対する理解を深める貴重な材料を提供してくれます。