漢詩は中国文化の中でも特に重要な文学形式の一つです。その美しさや深遠な意味は、時を超えて多くの人々に影響を与えてきました。日本や韓国といった、漢字文化圏の国々においても、漢詩は大きな影響を与え、独自の変容を遂げています。本記事では、漢詩の影響を日本と韓国の両国に焦点を当てて探求し、その受容と変容の過程を詳細に述べていきます。

1. 漢詩の影響:日本や韓国などへの波及と変容

1.1 漢詩の成立

漢詩は、中国の古代文学の一部として成立しました。紀元前3世紀頃の詩経にその原型が見られ、漢代に入ると、その形式と内容が整えられていきました。特に、王粛の詩集『漢詩選』によって、漢詩の基礎が築かれたとされています。この時期、漢詩は短詩から長詩に進化し、音律や韻律が厳密に定められるようになりました。

次第に、漢詩は宮廷文学としても重要視され、貴族たちが詩を詠むことで教養や地位を示す手段となります。このように、漢詩はただの文学作品にとどまらず、社会の中での文化的な役割を担うようになったのです。

漢詩の成立はまた、さまざまな文化的影響を受けていました。特に、道教や仏教の思想が詩そのものの内容に影響を与え、自然や人間の関係性を探求する深い詩が生まれました。

1.2 初期の作品と主な詩人

初期の漢詩には、多くの詩人が含まれていますが、その中でも特に有名なのは、屈原や陶淵明などです。屈原は、彼の詩『離騒』において、個人の悲しみや社会への不満を描きました。このような詩は、多くの後世の詩人に影響を与え、詩の表現の幅を広げる要因となりました。

陶淵明は、自然と人間との調和を中心テーマに据えた詩を多く詠みました。彼の作品は、後の詩人たちが自然を愛し、その美しさを賛美する際の模範となり、今でも多くの人々に読まれ続けています。

また、漢詩の初期には、音楽や演劇と結びついた詩も多く存在し、これにより漢詩のリズム感や音楽性が高められ、多くの人々に親しまれる作品が生まれました。

1.3 漢詩の発展と流派

漢詩は成立以来、様々な流派に分かれて発展していきました。例えば、五言古詩や七言律詩といった形式が生まれ、これらはそれぞれ異なる美的特性を持っています。五言古詩は、特に短く簡潔な表現を重視し、情感をストレートに表現するスタイルです。一方、七言律詩は、形式上の規則が厳格で、リズムや韻律が重要視されます。

また、漢詩の中には「楽府」と呼ばれる歌詞や、詩の内容に音楽性を持たせた作品も存在しています。これらの詩は、宴席などでの歌や声楽としても用いられ、舞踏や演じることで一層多くの人々に愛されてきました。

さらに、時代が進むにつれて、詩の内容はますます多様化していきました。官僚や詩人たちは、社会問題や政治的なテーマを扱うようになり、その結果、漢詩はもはや個人的な表現だけでなく、社会を映し出す鏡ともなったのです。

2. 漢詩の美学

2.1 漢詩の特徴

漢詩の特徴は、その格式と美しさにあります。漢詩は、独自のリズムと韻律を持ち、特定の形式に従って構成されます。このような規則正しい形式は、詩に対する深い敬意とまで言える情熱が込められています。特に、音韻の美しさは、漢詩の持つ魅力の一つであり、声に出して読むことで表現される音の響きは、心に響くものがあります。

また、漢詩の特徴の一つに、抒情的で象徴的な表現があります。多くの詩人は、直接的な表現ではなく、比喩や象徴を用いて感情や思想を表現します。例えば、花や月といった自然のモチーフは、詩の中で多くの象徴として使われ、読み手に深い感慨を与えます。

漢詩はその形式に加えて、特定のテーマを持つことが多く、人間の存在、愛、自然、歴史などが詩の主題として扱われます。こうした普遍的なテーマは、時代を超えて人々に共感を呼び起こし、漢詩が長く愛されている理由の一つです。

2.2 表現技法と象徴性

漢詩においては、象徴的な表現技法が非常に重要です。詩人たちは、自然の美しさや人間関係の複雑さを象徴として描き出し、それによって詩に深い意味を持たせます。例えば、「月」は孤独や切なさを表す象徴として頻繁に使用され、さまざまな感情を喚起するのに役立ちます。

さらに、漢詩では、特定の言葉やフレーズが繰り返されることが多く、これによってリズム感や情緒をより豊かにする効果があります。このような技法は、詩の内容に対する理解を深め、読み手に感情的な影響を与えます。

象徴性はまた、自然を通じて人間の感情や思想を表現する手段ともなっています。詩の中で描かれる山や水、風、植物などは、単なる景物ではなく、人生や存在の根源に対する深い考察を語るものであり、これにより漢詩は豊かな精神的な世界観を提供するのです。

2.3 漢詩と自然の関係

漢詩は、自然との関係性を重視する文学形式としても知られています。多くの詩人が、自然を通じて人間の感情や人生のテーマを掘り下げ、表現してきました。自然の美しさや移り変わる季節の情景は、詩の中で一つの象徴として使用されることが多く、作品に深い意味を加える要因となります。

また、自然をテーマにした漢詩には、特定の風景や生物が重要な役割を果たします。たとえば、月を見上げながら故郷を懐かしむ詩や、桜の花が散る様子を通じて人生の儚さを感じる詩などが代表的です。興味深いことに、これらの表現は日本や韓国の詩においても多く取り入れられ、両国の文学にも影響を与えています。

漢詩の自然観は、自然環境への感謝や畏敬の念を持つことに繋がり、詩人たちの内面的な探求や哲学的な思索を促します。このような自然との対話は、漢詩の深い精神性を表現し、読む者に共感を呼び起こすのです。

3. 日本における漢詩の受容

3.1 初期の影響

日本における漢詩の受容は、古代の大陸文化の流入と共に始まりました。特に奈良時代には、中国から多くの僧侶や留学生が派遣され、漢詩の技術や文化が日本に伝わりました。この時期、漢字の導入と共に漢詩が詠まれるようになり、日本の文学の基盤が築かれていったのです。

初期の漢詩の利用には、公式な場面での詩作や、朝廷での儀式において詠まれることが多かったとされています。これにより、詩は貴族階級の教養や権威を示す手段として用いられました。和歌とは異なる漢詩の形式が、その後の文学にも大きな影響を与えることになります。

また、平安時代には、貴族の間で漢詩がますます流行し、さまざまな詩人たちが自分自身の感情を漢詩の形式で表現するようになります。このような状況が、後の江戸時代における漢詩のさらなる発展にも繋がっていくのです。

3.2 漢詩の翻訳と日本での発展

日本における漢詩の翻訳は、特に平安時代から盛んになりました。この時期、留学生や僧侶たちが中国の漢詩を翻訳し、それを元に新たな作品を創作しました。中国文学を学ぶことで、日本の詩人たちはその表現技法やテーマを吸収し、文化的融合の様相を呈することとなります。

江戸時代には、多くの文人たちが漢詩を競い合い、数々の詩が生まれました。特に、与謝蕪村や松尾芭蕉といった詩人たちは、中国の影響を受けながらも、日本独自の感性に基づいた作品を創作し、漢詩の発展に寄与しました。彼らの作品には、自然描写や日常の一コマが取り入れられ、漢詩のスタイルに和の要素が溶け込んでいきました。

このようにして、漢詩は日本文学の中で独自の発展を遂げ、やがて日本の文化に不可欠な要素となります。特に江戸時代の後期には、漢詩の人気が頂点に達し、多くの文人たちが新たな形式や内容を探求するようになりました。

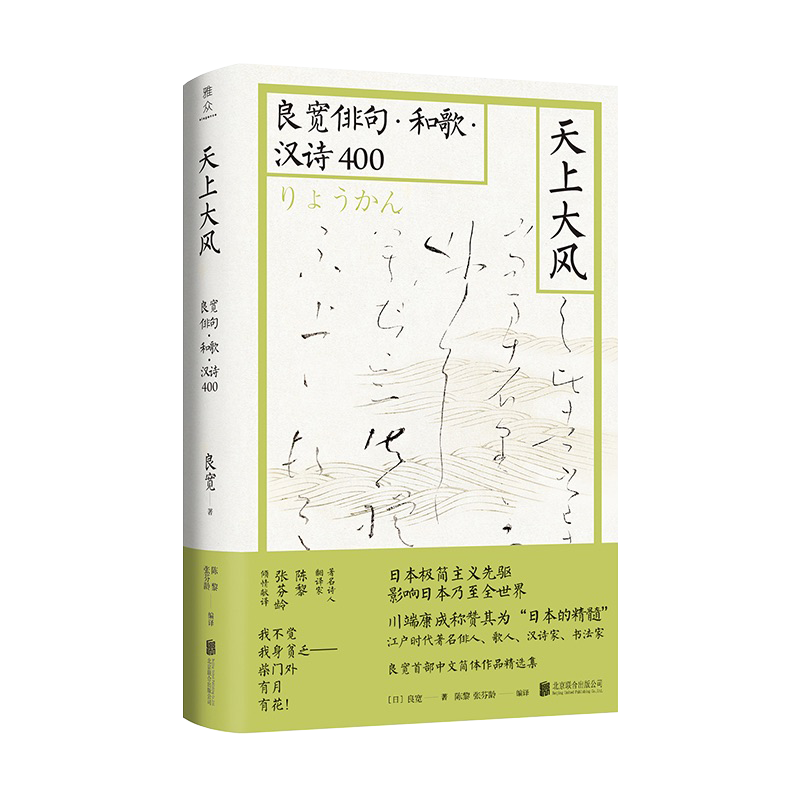

3.3 代表的な日本の漢詩人

日本における漢詩の代表的な詩人には、与謝蕪村、松尾芭蕉、そして小林一茶などがいます。与謝蕪村は、漢詩と絵画を融合させた作品を多く残し、特に自然を題材にした詩が知られています。彼の作品には、自然の美しさを表現する一方で、自己の内面に対する探求も反映されています。

一方、松尾芭蕉は、俳句の大家として有名ですが、漢詩にも秀逸な作品を残しています。旅行を通じて感じた自然や人生の教訓を詩に詠み込むそのスタイルは、後の詩人たちにも大きな影響を与えました。彼の詩は、感情を細やかに描写することで読者の心に響きます。

また、小林一茶は、俳句だけでなく漢詩も写本に残しました。彼の詩は、民俗的な要素や人々の日常に寄り添った内容が特徴です。このように、日本の漢詩は多様なスタイルや主題を持ち、文化的な豊かさを形成してきました。

4. 韓国における漢詩の発展

4.1 漢詩の導入とその背景

韓国における漢詩の導入は、朝鮮半島に中国文化が流入した時期に遡ります。特に、高麗時代(918-1392年)には、中国からの文化的影響が強く、朝廷や文士たちが漢詩を多く詠むようになりました。漢詩の流行は、韓国文学の発展に大きく貢献しました。

漢詩が韓国において特に広まった理由は、漢字が普及していたからです。韓国では漢字が教育や文化において重要な役割を果たしており、文人たちは漢字を用いて詩を詠むことで、自らの教養や感性を表現する手段としていました。これにより、漢詩は貴族や知識階層にとって欠かせないものとなったのです。

また、李氏朝鮮時代(1392-1910年)には、政府の政策により漢詩が公式な文化として奨励され、多くの詩人たちが学び、詩を詠む場が整いました。このような制度的な背景が、韓国における漢詩の発展を促進しました。

4.2 韓国漢詩の特徴と変容

韓国における漢詩は、中国の影響を受けつつも、独自のスタイルを持つようになりました。特に、朝鮮時代の詩人たちは、中国の古典的な形式を模倣するだけでなく、韓国の風土や文化を反映した作品を創作しました。これにより、韓国漢詩は地域性や独自性があるものとなりました。

例えば、韓国の詩人たちは自然や社会情勢を題材にし、日常の出来事を詩に組み込む傾向があります。また、韓国独特の情景描写や人々の生活感が盛り込まれ、詩の内容がより身近に感じられるものとなります。たとえば、李白や杜甫の影響を受けながらも、韓国の詩人は農村や村人たちの生活を細やかに描写することで、自らの文化的アイデンティティを表現しました。

韓国漢詩は、特に西洋文学が流入する近代以降、さらなる変容を遂げました。伝統的な漢詩の形式が維持される一方で、新しい表現方法や内容が取り入れられ、現代の文学シーンでの重要な位置を占めるようになりました。

4.3 代表的な韓国の漢詩作品

韓国には、多くの代表的な漢詩作品が存在します。特に、李白や杜甫の影響を受けた詩人たちが多く、一部の詩人は韓国独自の感性を融合させた作品を生み出しています。例えば、李滉(イ・ファン)の詩は、自然や人間との関係を深く探求し、彼の作品には普遍的なテーマが織り交ぜられています。

また、金時習(キム・シユプ)は、彼の詩の中で韓国の田園風景や民衆の生活を描写し、高麗時代の文化を反映した作品を数多く残しています。彼の作品は、当時の社会情勢や文化的背景を知る上でも重要な資料となっています。

このように、韓国の漢詩には歴史的な深さと文化的な豊かさがあります。その作品は、ただの詩としてだけではなく、韓国の歴史や思想、文化に対する理解を深めるための重要な資料としても機能しています。

5. 現代における漢詩の意義

5.1 グローバルな文化交流

現代において、漢詩は国境を越えた文化交流の一環として注目されています。インターネットなどの普及により、漢詩の作品やそのクローズアップとしての特性が、世界中の人々に広がっています。漢詩の文芸的価値や美しさが海外でも評価されることにより、他の文化との交流が促進されています。

また、中国近代文学や現代詩と比較する中で、漢詩はその独自性を保ちながらも新たな方向性を模索している側面があります。多くの詩人や学者が、伝統的漢詩と現代的なテーマや技法を融合させ、新しい漢詩のスタイルを創造しているのです。

このような文化交流の流れは、日本や韓国を含めたアジア文化の再認識にもつながり、漢詩が持つ普遍的な価値を再評価するきっかけとしています。

5.2 漢詩の現代的解釈

現代の漢詩は、以前の伝統的な形式にとらわれず、より自由なスタイルと内容が求められるようになっています。現代詩人たちは、社会問題や個人の内面を探求する中で、伝統的な漢詩の形式を新たな形で再解釈する試みを行っています。このような実験的なアプローチは、漢詩を新しい世代へと繋げる架け橋となっています。

さらに、漢詩を学ぶことは、言語の美しさや深い思索を体感する良い機会です。漢詩の歴史を掘り下げることで、現代社会における自己の立ち位置を見つめ直し、より深い感性を養うことができるのです。このように、現代における漢詩の意義は、ただの文学作品としてだけではなく、自己探求や社会との対話の手段でもあります。

5.3 漢詩教育の重要性

漢詩の教育は、古典文学の理解や感性の磨き上げに大いに役立ちます。特に、日本や韓国においては、学校教育の一部として漢詩が教えられることがあり、若い世代が古典の価値に触れる機会を提供しています。漢詩を学ぶことで、学生たちは言語の美しさや表現の多様性を体験し、文学の基礎的な理解を深めることができます。

また、大学や文化施設でも漢詩に関する講座やワークショップが開催されており、より多くの人々が漢詩に親しむ機会が増えています。このような活動は、漢詩の重要性を再認識し、地域文化との結びつきを強める役割を果たしています。

教育を通じて伝承される漢詩は、文化の継承だけでなく、国際的な交流の架け橋ともなる可能性を秘めています。漢詩の持つ美しい言語や深い思想を未来に繋げていくためにも、その教育の重要性はますます増していくことでしょう。

終わりに

漢詩は、中国を起源としながらも、日本や韓国などの文化に深く根ざし、独自の進化を遂げてきました。その美しさや深遠な思想は、国境を越えて多くの人々に愛され続けています。現在の私たちが漢詩を通して何を学び、どのように未来へ繋げていくかが問われる時代にあって、その意義はますます重要となってきました。漢詩が持つ豊かな文化的背景や文学的価値を理解し、さらに広めていく努力が必要です。