漢詩は中国文化の中で重要な位置を占めており、その美学や哲学的意義は深く根付いています。本記事では、漢詩の表現技法を中心に、その哲学的意義について掘り下げていきます。漢詩がどのように自然や人間の存在を反映し、思想と結びついてきたのかを探り、その現代における解釈や価値についても考察します。

1. 漢詩とその美学

1.1 漢詩の歴史的背景

漢詩の起源は、古代中国の詩歌にさかのぼります。特に、先秦時代には「詩経」などの重要な詩集が編纂され、後の漢代においては形式美と内容の調和が求められました。漢詩は、文学作品としてだけでなく、政治や倫理、哲学といった様々な分野とも密接に関連していました。この歴史背景を理解することは、漢詩の美学を考察する上で欠かせません。

また、漢詩は時代によってそのスタイルやテーマが変化し、特定の時代の思想や文化を反映しています。たとえば、唐代の詩は形式の洗練とともに、風景や感情を豊かに表現することが特徴的です。これに対して、宋代の詩はより哲学的な探求や内面的な表現が重要視され、詩の内容が深まっていきました。

具体的な例として、王之涣の「登鹳雀楼」はその典型です。自然の美しさと人間の営みを短い詩の中に凝縮し、読み手に深い感動を与えます。このように、歴史的背景が漢詩の美学形成に深く関わっていることがわかります。

1.2 漢詩の主要な美学的特徴

漢詩の美学的特徴には、まず形式の整った韻律があります。五言や七言という形式は特に有名で、リズミカルな音韻が詩の美しさを引き立てます。韻の取り方や音の響きは、物語や情景を描いた際の印象を大きく左右し、詩の理解を深めます。

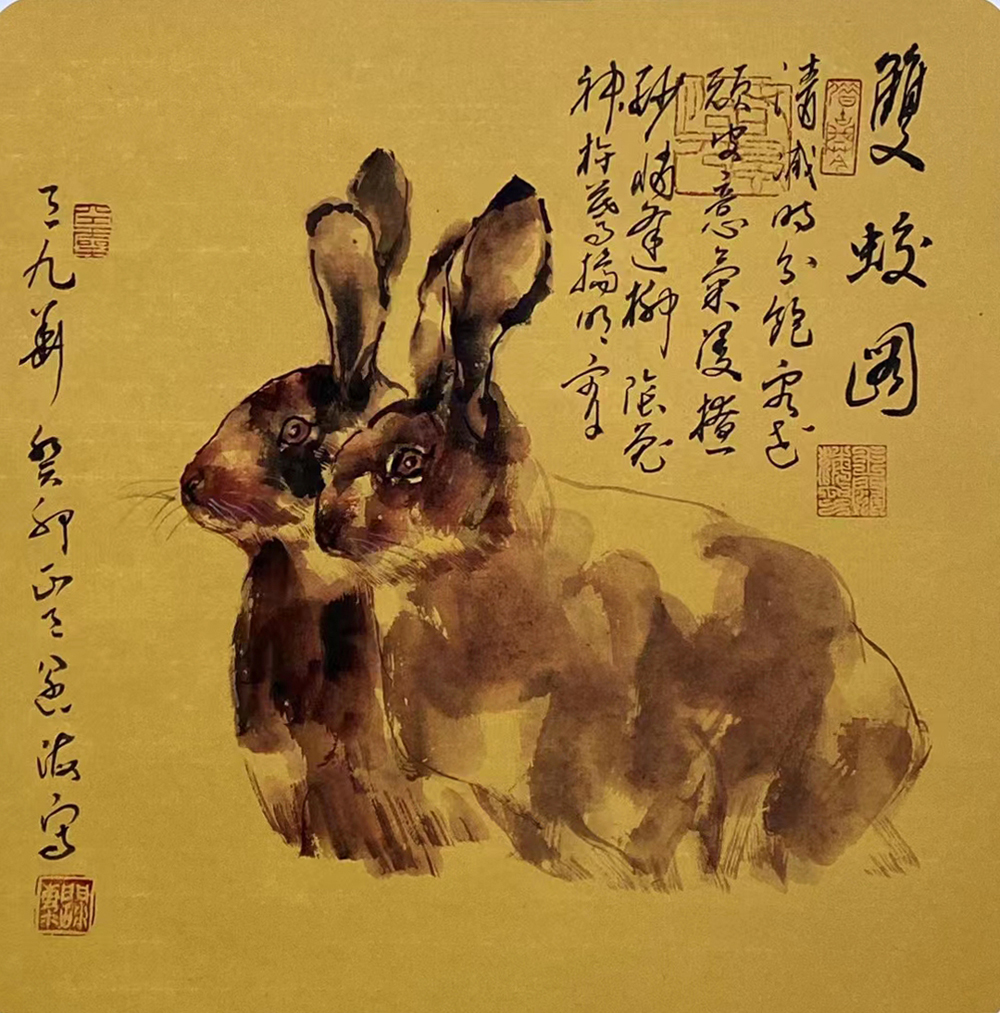

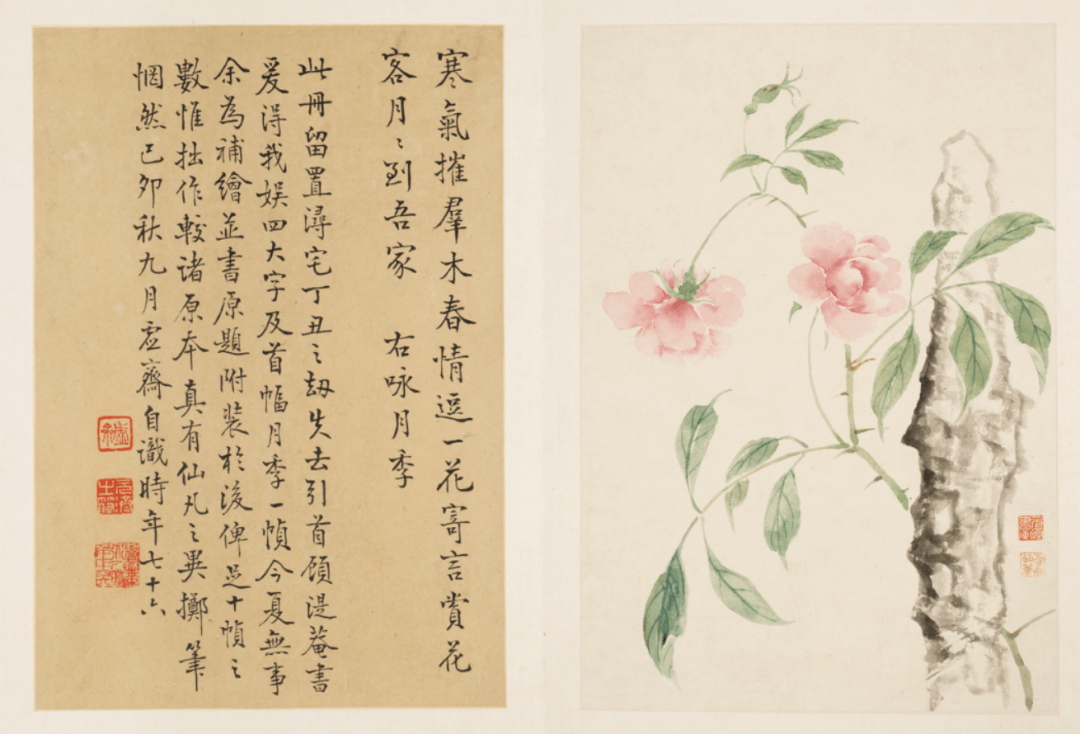

さらに、漢詩においては象徴的な表現が多用されることも特徴です。たとえば、「月」は孤独や情感を、四季の移り変わりは人生の無常さを象徴することが多いです。このように、漢詩は直喩だけでなく、間接的なイメージを用いることで、豊かな情景を想起させる力を持っています。

また、感情表現の精緻さも見逃せません。愛や悲しみ、故郷への思いなど、複雑な心理状態が短い詩の中に凝縮されています。李白の「月下独酌」では、酒を酌み交わしながら孤独を詩に込め、読み手にその場の情景を鮮明に感じさせることができます。

1.3 漢詩における自然の役割

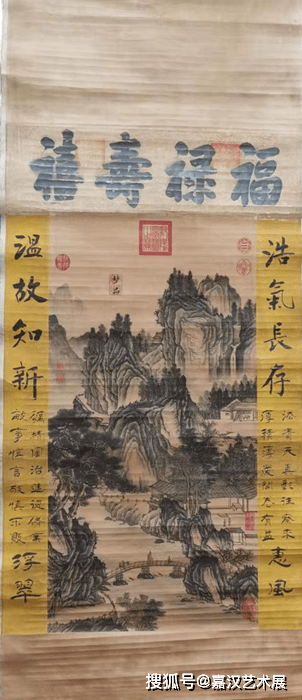

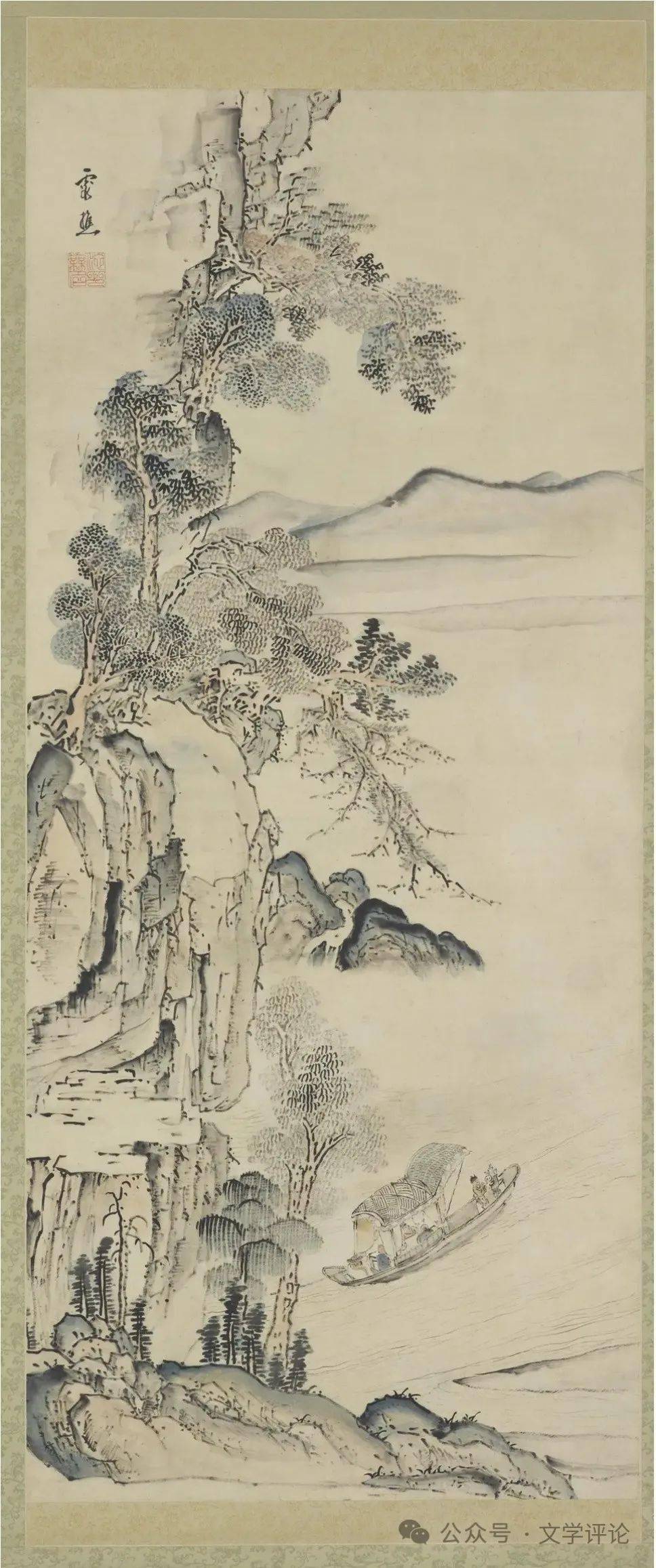

自然は漢詩の中で重要なテーマの一つです。漢詩に登場する自然の景色は、しばしば人間の内面と対比され、感情や思想の表れる場面として用いられます。たとえば、山水の描写は、自然の美しさと人間の精神的な調和を示す手段となっています。

特に、陶淵明や王維などの詩人たちは、自然と調和した生活を追求する姿勢があり、その作品には自然との一体感が色濃く現れています。陶淵明の「飲酒」では、自然の中での陽の光や風の音を通して、詩人の心情が鮮やかに浮かび上がります。このように、漢詩における自然の役割は、哲学的な深さを生み出す要因ともなっています。

また、自然との関係性を通して、社会や人間関係のあり方についても考えさせられます。詩人たちは自然を通じて自己を見つめ、人生の意味や目的を探求しているのです。こうした自然に対する敬意や理解は、漢詩特有の美学の一部であり、詩の普遍的な魅力を形成する要素にもなっています。

2. 漢詩と哲学の関係

2.1 古代哲学と漢詩の相互影響

古代中国の哲学と漢詩は、相互に影響を与えあって発展してきました。儒教や道教、法家などの思想は、漢詩を通じてその理念や価値観を表現する手段ともなり、詩の内容にも反映されています。たとえば、儒教の重視する徳や道、倫理観が詩に込められることで、詩人の思想が伝わるのです。

古代の哲学者である孔子や老子は、その思想を詩を通じて広めました。道教においては、自然との調和を重んじる思想があり、それが詩における自然描写に影響を与えています。たとえば、老子の『道徳経』と漢詩との関わりを考えることで、道教の哲学に通じる表現技法やテーマが明らかになります。

また、古代の詩人たちは哲学的な視点からも自然や人間の存在を問い直し、その結果としての思索が漢詩に色濃く反映されてきました。このように、古代哲学と漢詩は、共に中国の思想文化を形成する大きな要素として機能していたのです。

2.2 道教思想と漢詩

道教思想は、漢詩に深く影響を与えました。「道」を重視する道教は、自然との調和をテーマにした作品が多く、これが詩の中に反映されています。特に、道教的な考え方は、人間が自然と一体になることで、生きる目的や意味を見出すことを強調しています。

道教における「無為」とは、自然の摂理に従うことを意味し、この思想は漢詩の中にも見ることができます。たとえば、王維の詩に代表されるように、自然の描写を通じて人間の内面を探求することで、「無為」の境地を詩的に表現しています。王維の詩は、まさに道教的な美意識の具現化といえるでしょう。

また、道教の影響を受けた漢詩は、しばしば哲学的な思索を促すものとなり、詩人自らが自然と対話し、精神的な成長を遂げる過程を描きます。このように、道教は漢詩の根底にある自然観や人生観に大きな影響を与えており、その哲学的意義が深く刻まれています。

2.3 儒教と漢詩の関係性

儒教は、漢詩における倫理観や社会的な価値観の表現に寄与してきました。儒教のメインテーマである「仁」「義」「礼」は、古代中国社会における人間関係の在り方を示すものであり、漢詩の中でもその理念が強く表れています。詩人たちは、詩を通じて倫理的なメッセージを伝え、人々に道徳的思索を促しました。

たとえば、杜甫の詩には、時代背景に対する批判や人々への思いが詰まっています。彼の代表作である「春望」は、国家や社会の悲惨な状況を描きつつも、希望を持ち続ける姿勢が表れています。このように、儒教的な思想が詩の内容に浸透していることで、漢詩が持つ社会的なメッセージも深まっているのです。

さらに、儒教は詩を学問として重視し、その結果、漢詩は教育や政治の場面でも重要な役割を果たしました。儒教の教えに基づく詩吟や詩作の技術が洗練されることで、漢詩は単なる文学的表現を超え、思想や教育の道具としても機能していたのです。このように、儒教と漢詩は切り離せない関係にあります。

3. 漢詩の表現技法

3.1 比喩と象徴の使用

漢詩においては、比喩や象徴が非常に重要な役割を果たします。詩人たちは、直接的な表現を避け、象徴的な言葉やイメージを使うことで、より深い意味を探求します。これにより、詩の情緒や哲学的なテーマが際立ち、読み手に多層的な理解を促します。

たとえば、白居易の「琵琶行」では、琵琶の音色が直接的な感情を伝えるだけでなく、詩全体の雰囲気を形成する重要な要素となっています。このように、比喩的な表現を通じて、読者は詩の背後にある感情や思想を感じ取ることができます。

また、自然の要素を象徴として用いることも漢詩の特徴の一つです。「月」や「風」、あるいは「流水」は、孤独や感情の変化を象徴することが多く、これにより詩のテーマが深化します。王羲之の「蘭亭序」では、流水の流れが楽しい思い出とともに消えていく様子が描かれ、人生の儚さを表現しています。

このように、比喩や象徴の使用は漢詩の表現の多様性を生み出し、作品に深みを加える重要な技法となっているのです。

3.2 音韻とリズムの重要性

漢詩の美しさは、その音韻とリズムにも起因しています。特定の韻律やリズムを使うことで、詩は一層魅力的になり、音楽的な要素が強調されます。漢詩は、声に出して読むことでその真価が発揮されるため、音韻は詩作において欠かせない要素です。

五言絶句や七言律詩などの定型詩は、そのリズム感が一つの美的要素として働きます。特に、音の響きがわずかな言葉の中でも異なる印象を与えるため、詩の意味を補完する役割を果たします。たとえば、李白の詩に見られるように、言葉を厳選し、音の配列を考慮することで、詩に深い感情や情景を与えることができます。

さらに、音韻の効果は、詩の主題やテーマとも密接に関連しています。音の心地よさが笑いや喜びを生み出す一方で、不協和音が悲しみや苦しみを強調することもあります。このように、漢詩における音韻とリズムは、作品全体の印象を左右する重要な要素であり、詩の魅力を引き立てる役割を担っています。

3.3 文体と形式の多様性

漢詩には、さまざまな文体と形式が存在します。これにより、詩人たちは自分の表現したいテーマに応じてスタイルを変えることができ、その結果、より豊かな表現が可能になります。たとえば、五言詩と七言詩では、表現の幅が異なり、それぞれ特有の美しさがあります。

また、漢詩はその形式においても独特のルールが存在します。たとえば、対句や平仄を意識しながら作ることで、詩にリズムを与え、かつ内容がより深まります。このように、形式にこだわることが、詩の出来栄えを左右する要因となります。

さらに、詩人たちは自らの個性を生かしつつ、伝統的な形式に新たな息吹を吹き込むことにも挑戦しています。たとえば、韻律を崩した自由詩や、独自の視点から切り込んだ作品も多く存在します。これにより、漢詩は時代を超えて多様な表現が生まれ続けているのです。

4. 漢詩における哲学的意義

4.1 存在と自然の調和

漢詩における哲学的意義の一つは、人間の存在と自然との調和です。詩人たちは、自然を通して自己の存在を問い直し、調和のあり方を探求しています。自然の変化や美しさを描く中で、人間の感情や哲学的思索が促進されます。

たとえば、陶淵明の「帰去来兮辞」では、自然に囲まれた生活の中での安らぎや平和が描かれています。彼は、社会の喧騒から離れ、自然との調和を求めることで、真の自己を見出そうとしています。このように、漢詩は自然との調和を通じて、存在意義を表現する手段として機能しているのです。

また、道教の思想が影響を与える中で、自然の中での人間の位置付けが重要視されています。人間は自然の一部であり、その中で生きる意味を見出すことが求められているのです。これにより、漢詩は単なる文学作品とは異なり、哲学的な探求の場と位置付けられるのです。

4.2 人生観と価値観の表現

漢詩は、詩人の人生観や価値観を直接的に表現する手段でもあります。詩人たちは、自らの経験や感情を元に、時には社会的なテーマを取り上げ、自己の価値観を強く訴えることがあります。これにより、漢詩は単なる美の追求にとどまらず、社会的なメッセージを持つ作品となります。

たとえば、杜甫の詩に見られるように、政治や社会問題に対する批判的な視点が反映されています。彼は、自らの悲劇的な人生の中で、庶民の苦しみや社会の不平等を詩に取り入れ、深い共感を呼び起こしています。このように、漢詩を通じて詩人は自身の経験を表現し、時に人々に感動を与えることができます。

また、漢詩は、世代を超えた価値観の伝承の手段としても機能しています。古代の思想や価値観が漢詩を通じて伝えられることで、文化の継承が行われており、現代においてもその影響は色濃く残っています。このように、漢詩は個人の人生観だけでなく、社会全体の価値観の象徴でもあるのです。

4.3 漢詩が伝える感情の深さ

漢詩は、感情を高度に抽象化し表現する技術を持っています。詩人たちは、限られた言葉の中で、複雑で多様な感情を描写することに成功しており、これが漢詩の大きな魅力となっています。自然や日常生活の中に潜む感情を巧みに切り取り、読者に共感を促します。

たとえば、李白の「静夜思」では、月見の情景を通じて、故郷への思いが切々と描かれています。このような情景描写を通じて、李白は「故郷に会いたい」という普遍的な感情を巧みに表現しています。これにより、読者は詩人の内面に触れ、共感することができるのです。

さらに、漢詩は感情の深さを音韻やリズムによっても強調しています。音の響きやリズム感が感情を補強することで、読み手の心に深く響く作品となります。詩人たちは、自身の感情や思索を音楽的な要素とともに表現することで、より強いメッセージを伝えることができます。

5. 漢詩の現代的解釈

5.1 現代文学への影響

近代以降、漢詩は現代文学に多大な影響を与えています。特に日本の詩人や作家たちは漢詩から大きなインスピレーションを得ており、その形式やテーマがしばしば取り入れられています。漢詩の美学や哲学的な深さは、多くの作品に色濃く反映されています。

たとえば、近代詩においては、漢詩のリズムや象徴的な表現が取り入れられることが多いです。日本の詩人である西条八十は、自らの作品に漢詩の要素を組み込むことで、独自の詩世界を作り上げました。こうした流れは、漢詩が単に古典として残るのではなく、現代の文学においても生き続けていることを示しています。

また、現代の中国文学においても、漢詩は重要な要素となります。作家たちは伝統的な漢詩を新しい視点やテーマを持って再解釈し、現代の課題に関連付けることが試みられています。このように、漢詩は過去の遺産にとどまらず、これからの文学においても重要な役割を果たし続けるのです。

5.2 グローバルな視点からの漢詩

漢詩はその普遍的なテーマや美しさから、国境を越えて評価されています。世界中の文学愛好家や学者は、漢詩の魅力に気づき、その研究や翻訳を進めています。これにより、漢詩は国際的な文化交流の一環としての役割を果たしています。

翻訳者たちは、漢詩のリズムや音韻を可能な限り再現しながら、文化的な背景や哲学的な意義の伝達にも力を入れています。たとえば、アメリカの詩人であるEzra Poundの漢詩翻訳は、詩のリズムや美しさを保ちながら、その内容を英語に融合させる試みとして有名です。このように、漢詩は他国の文学や文化に新しい視点を提供しています。

さらに、漢詩の研究は国際的な場でも行われており、シンポジウムや学会が開催されています。世界中の研究者が集まり、漢詩の解釈やその意義について議論することで、多様な視点を持つことが促進されています。こうした国際的な活動は、漢詩の理解をより深めることにつながっています。

5.3 漢詩の未来と文化的意義

漢詩の未来は、伝統を維持しつつ、新たな挑戦と融合を迎えています。現代社会において、漢詩は新しい解釈や表現を求められる状況にありますが、その根底には漢詩固有の美学や世界観が息づいています。

また、デジタル文化の発展により、漢詩は新しい形での表現にも適応しています。オンラインの詩作プラットフォームやSNSでの共有を通じて、多様な声が生まれ、世界中の人々とつながっています。これにより、漢詩は単なる古典文学としてでなく、現代の文化やアイデンティティの一環として再生される可能性を秘めています。

さらに、教育の場においても漢詩の重要性が見直されています。学校教育における漢詩の教材利用や、詩の朗読イベントが行われることで、次世代に漢詩の魅力を伝えようとする動きが広がっています。こうした国や地域を超えた取り組みは、漢詩の文化的意義を再認識させる重要な要素となるでしょう。

終わりに

漢詩は、中国文化に深く根ざした文学形式であり、その表現技法や哲学的意義は多様で豊かです。歴史的背景や社会的な価値観、自然との調和を通じて、漢詩は単なる文学作品を超えた人間の探求や感情表現の手段となっています。現代においても、漢詩は新たな解釈や表現を求められ、国際的な文学の一部として新しい息吹を吹き込んでいます。これからも漢詩の魅力は、時代や文化を超えて、人々の心を打ち続けることでしょう。