漢詩は中国文化の中で非常に重要な役割を果たしており、そのテーマや美学は他の文学形式に大きな影響を与えています。本稿では、特に漢詩のテーマが日本や韓国、西洋文学に与えた影響について探求します。また、漢詩の今後の展望についても論じていきます。

1. 漢詩とその美学

1.1 漢詩の定義と起源

漢詩は、古代中国で発展した詩の一形式で、特に漢代(紀元前206年 – 紀元220年)以降に体系化されました。その歴史は長く、先行する詩経や楚辞などの作品とともに、中国の文学において重要な位置を占めています。漢詩には、五言詩や七言詩などの形式があり、それぞれ規則や技法が異なります。

漢詩の起源は、口語が主流であった中国の古代社会にまで遡ります。社会や人々の感情、自然と人間の関係性を表現する手段として、詩は発展しました。特に、後の王朝においては、漢詩は教養の象徴として広まり、多くの皇帝や貴族が詩を詠むことに励みました。

漢詩の定義を考える上で、その特有のリズムや形式の重要性を見逃すことはできません。韻を踏むことや特定の字数(例えば、五言または七言)を守ることが求められ、多くの詩人によってその技術が磨かれてきました。このように、漢詩はただの文学作品ではなく、文化的な交流やアイデンティティの表現ともなっています。

1.2 漢詩の美学的特徴

漢詩の美学的特徴は、簡潔でありながら深い意味を持つ点にあります。漢詩は短い言葉で情景や感情を表現することが求められ、その文体はしばしば象徴的で抽象的です。このようなスタイルが、多くの読者に訴えかけ、詩の背後にある哲学的な考察を促します。

自然との調和や人間の感情の複雑性を表現することが、漢詩の美の根幹を成しています。「登鹳雀楼」などの詩は、自然景観と人間の思いを結びつける象徴的な作品です。この詩では、高い楼からの眺めを通して一種の哲学的な気づきを得るさまが描かれています。

また、漢詩の表現には多様性があり、主題や感情、自然への敬意、人生の無常などが詩の中で展開されます。このような多層的な表現が、漢詩をただの文学作品にとどまらせないのです。様々な形で受け取られるため、漢詩は今でも多くの人々に影響を与え続けています。

1.3 漢詩の形式と技法

漢詩の形式には、さまざまなタイプがありますが、特に五言詩と七言詩が代表的です。五言詩は、一行五文字から成り立ち、構造がシンプルでリズムが心地よく、多くの詩人に愛されています。一方、七言詩は一行七文字で、より多くの表現が可能なため、情感豊かな作品が多く見られます。

漢詩の技法としては、対句や比喩の使用が挙げられます。対句とは、二つの相対する意味を持つ言葉を対にすることで、詩のリズムに変化をもたらす技法です。例えば、王維の詩には美しい自然を描写する一方で、対句によって対照的な感情が生まれ、読者に深い印象を与えます。

また、隠喩や象徴的な表現も漢詩の魅力です。自然の景観や日常の出来事を通して、より大きなテーマや哲学的なメッセージを暗示する技法は、読む人に想像力を促します。このように、形式と技法が一体となって、漢詩は多様な解釈を可能にし、文学の深さを増す役割を果たしています。

2. 漢詩が影響を与えた他の文学形式

2.1 日本の和歌との関係

漢詩と日本の和歌は、歴史的に深い関わりがあります。奈良時代や平安時代にかけて、多くの日本の詩人たちは中国から伝わった漢詩を学び、これを基にして独自の和歌を作り出しました。和歌の形式は日本文化に根付いたものですが、その基礎には漢詩の美学や技術があったことは否定できません。

特に「万葉集」や「古今和歌集」に見られる作品群には、漢詩の影響が色濃く現れています。詩人たちは、漢詩のテーマや表現方法を取り入れることで、日本独自の情感豊かな詩を生み出しました。たとえば、和歌の中で自然を称賛する表現や、感情の込められた言葉は、漢詩の影響を色濃く反映しています。

また、和歌は五七五七七という独自の形式を持つ一方で、漢詩から受けた形式的フレームワークを持っています。このような相互影響は、日本文学の発展において不可欠だったと言えるでしょう。漢詩を通じて、日本の詩が多様性を持ち、国際的な視野を広げていった過程を理解することは、非常に興味深いことです。

2.2 韓国の詩との相互影響

韓国における文学もまた、漢詩の影響を大きく受けています。特に高麗時代から李氏朝鮮時代にかけて、韓国の詩人たちは漢詩を学び、多くの優れた作品を生み出しました。例えば、韓国の詩形式である「漢詩(한시)」は、漢字を用いた中国詩の形式を基にしており、内容も漢詩の影響を強く受けています。

この時代の韓国の詩人たちは、漢詩を通じて自然と人間、愛と別れ、社会への批判など、普遍的なテーマを歌うことができました。金榮煥(김영환)や李白を模倣しつつ、自国の文化や風景を取り入れた作品は、多くの人に感動を与えました。たとえば、李白の詩を意識しながらも、韓国独自の自然観や思いを紡いだ詩は、漢詩の影響を抜きにしては語れません。

また、漢字を使用することで、韓国の詩も漢詩と直接的な視覚言語としてつながります。これにより、韓国の詩はただの翻訳作品ではなく、新しい文学形態が成立しました。この相互作用は、韓国文学の独自性を生み出す上で重要な役割を果たしました。

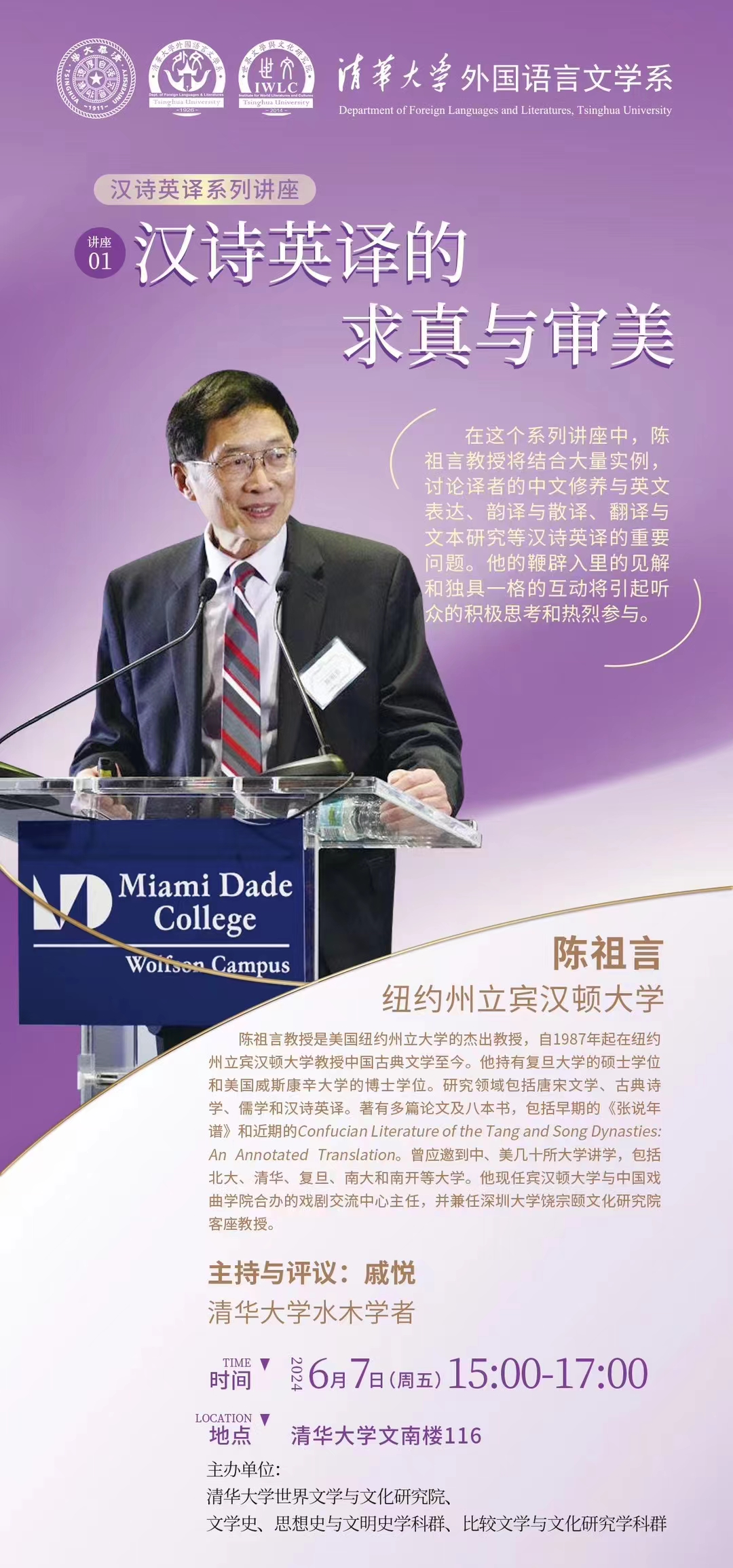

2.3 西洋文学における漢詩の影響

漢詩は、西洋文学においてもその影響を及ぼしています。特に、19世紀から20世紀初頭にかけて、欧米の文人たちは漢詩に魅了され、その形式やテーマを取り入れる動きがありました。例えば、アメリカの詩人エズラ・パウンドは、漢詩からインスピレーションを受けた作品を数多く発表しており、その簡潔な言語と象徴的な表現を重視しました。

パウンドは、漢詩のリズムや音楽性を重視し、詩作においてシンプルで直接的な表現を追求しました。彼は特に中国の古典作品に感銘を受け、そのエッセンスを西洋詩に持ち込みました。彼の詩に見られる影響は、直接的な表現や象徴的なスタイルに反映されており、漢詩の魅力を再発見するきっかけとなりました。

さらに、ヨーロッパ文学全般における漢詩の影響は、中国への関心が高まった結果として現れました。特に、フランスの詩人たちは、漢詩のテーマやスタイルに新たな視点を持ち込み、詩作の革新を試みました。このように、漢詩は国境を越え、さまざまな文学文化に影響を与える存在となっているのです。

3. 漢詩のテーマ

3.1 自然と人間の関係

漢詩において、自然は非常に重要なテーマです。自然との関係性は、詩の中で表現されるだけでなく、詩人自身の内面的な探求を通じても探求されます。多くの漢詩は、自然の景観や感情に対する詩人の反応を描いており、人間と自然がどう結びついているのかを示しています。

例えば、王維の「山居秋瞑」などは、山の美しさと孤独感を通じて、自然の中に沈むことで得られる内面的な安らぎを表現しています。この詩は、風景を描写しながらも、詩人の感情や哲学的な思索を織り交ぜています。こうした作品を通じて、自然が人間に与える感情の影響が強調されています。

また、漢詩には自然の移ろいゆく美しさや季節の変化が描かれ、これが人間の心情と密接に結び付いています。春の訪れや冬の寒さといった自然の変化は、詩人に深い感慨を呼び起こし、その感情が詩を介して表現されます。このように、自然と人間との関係は、漢詩の重要なテーマであり、多くの詩人たちがこのテーマを通じて自己を表現しています。

3.2 愛と別れのテーマ

愛と別れのテーマも、漢詩において非常に重要です。詩人たちは、愛の喜びやその苦しみ、別れの悲しみを巧みに表現し、これが漢詩の中でも反響を呼びました。たとえば、白居易の「長恨歌」は、悲劇的な愛の物語を語る作品であり、愛と別れの複雑な感情を美しい言葉で描写しています。

この詩の中では、皇帝の愛人である王妃との美しい日々が描かれますが、彼女の死によって一切が終わりを迎えるというストーリーが展開されます。ここでは、愛の儚さや別れの痛みが非常に強く表現されており、このテーマが他の文学形式にも大きな影響を与えています。このように、漢詩における愛と別れのテーマは、普遍的な感情を描く手段として、他の文学形式にも受け継がれていくのです。

愛と別れのテーマは、漢詩の中での象徴的な表現を通じて、読者に深い感情を呼び起こします。詩の中で、愛がもたらす喜びや苦しみは、非常に共感を呼ぶテーマとして、後の詩に多くの影響を与えることとなります。詩人たちは、これを通じて人間の感情の複雑さを描写し、文学の中で情感豊かな表現を見出すことができるのです。

3.3 社会批判と道徳的教訓

漢詩には、しばしば社会批判や道徳的教訓が含まれています。詩人たちは、政治や社会の問題を鋭く観察し、それについての見解や批判を詩に織り込みました。特に、漢詩が栄えた時代には、社会状況や権力構造に対する詩人の視点が顕著で、これが他の文学形式にも影響を与えます。

李白や杜甫などの詩人は、時代の社会的な不公平や人間の苦しみについて描写し、彼らの詩には強いメッセージが込められています。たとえば、杜甫の「春望」では、社会の混乱の中で感じる自己の無力感が詩に表現されており、社会への批判が強く訴えかけられています。

これらの作品は、ただの文学的な表現にとどまらず、道徳的な警告や教訓を包含しています。このようなテーマは後の文人や詩人に影響を与え、社会状況に対する批判や考察が後の文学にも引き継がれていくこととなります。詩人たちの視点は、ただの美しさや感情表現だけではなく、社会と人間の関係を深く掘り下げる道具となるのです。

4. 漢詩のテーマが他の文学形式に及ぼす影響

4.1 日本の文学におけるテーマの受容

日本の文学において、漢詩のテーマが果たした役割は計り知れません。和歌や俳句、さらには現代詩に至るまで、漢詩の自然や愛、道徳的教訓といったテーマは多くの作品で再現されてきました。たとえば、松尾芭蕉の俳句にも、自然の景観とそこから生まれる感情が豊かに描かれており、漢詩の影響が見て取れます。

さらに、日本の詩人たちは、漢詩から受けたテーマを独自に解釈し、自国の文化や価値観に根ざした表現を模索しました。愛のテーマにおいては、和歌が非常に重要な役割を果たし、漢詩の愛体験からインスパイアを受けつつも、日本特有の視点でその感情を描きました。このように、漢詩のテーマが日本文学に与えた影響は、時代を超えて受け継がれています。

また、歴史的な背景として、漢詩が正式な官僚試験の教科項目であったことから、多くの知識層がその影響を受けざるを得なかったという事実もあります。多くの著述家や詩人が、漢詩のテーマを模倣し、独自の作品を生み出したことで、日本文学は多様になり、深みを持つものとなりました。

4.2 韓国文学でのテーマの変遷

韓国文学における漢詩のテーマの影響もまた、重要な現象です。歴史的な観点から見ると、高麗末期から李氏朝鮮時代にかけて、漢詩が多くの韓国の詩人に受け入れられ、彼らはそのスタイルやテーマを自己流に解釈して作品を生み出しました。特に、愛と別れのテーマは非常に人気があり、多くの詩人がこのテーマを通じて情感を表現しました。

近代文学においても、漢詩のテーマは大きな影響を与え続けています。韓国の現代詩においては、個人の内面的な葛藤や社会問題に対する批判がテーマに取り入れられ、漢詩の持つ社会批判の要素が顕著に現れています。漢詩の影響が、時代に応じてどう変化していったのかを考えることは、韓国文学の深化を理解する上での重要な視点です。

また、韓国の詩人たちは、漢詩の技法を取り入れつつも、韓国独自の文化やテーマを取り込むことによって新しい表現を模索しました。これにより、漢詩のテーマやスタイルはまったく新しい文脈の中で再解釈され、独自の文学文化が生まれました。このような相互交流は、文学の発展において不可欠な過程であると言えるでしょう。

4.3 現代詩における漢詩の影響

現代詩においても、漢詩の影響は依然として鮮烈です。特にアジアの詩人たちは、漢詩が持っていた独特のリズムやテーマを取り入れた作品を多く生み出しています。現代の多様な文学環境においては、漢詩のテーマが新しい解釈を受け、既存の文学の枠を超えた表現が探求されています。

たとえば、現代の詩人が自然や社会批判のテーマを扱う際に、漢詩からの影響が感じられることがあります。漢詩のリズムや修辞技法を取り込むことで、詩の表現が豊かになり、現代の問題意識と結びつくことで新たな意味を持たせる試みがなされています。このように、漢詩は現代詩においても生き続け、時代を超えて影響を与えています。

また、漢詩が持つ普遍的なテーマは、今日の社会や文化の中でも新たな形で受け止められています。愛、別れ、社会批判といったテーマは常に人間の基本的な感情に根ざしており、現代でも多くの詩人にとって重要な題材として扱われています。漢詩のテーマがどのように現代詩に変容していくのかを観察することは、文学の進化を理解するための貴重な視点となります。

5. 漢詩の今後の展望

5.1 漢詩と現代文化の接点

漢詩は今日の文化や教育において、どう位置づけられているのでしょうか。若い世代にとって、漢詩は学ぶべき対象であり、また途切れた文化の継承の重要性が語られています。現代においても、漢詩を通して感受性や美意識を育てる試みが行われています。

特に、SNSやデジタルメディアが普及する中、漢詩のスタイルやテーマが現代の詩人たちによって再解釈され、新しい形で表現されることが増えています。青年たちが漢詩に触れることで、古典文学が持つ美しさと哲学的な深さを再発見し、自らの感情や考えを詩的に表現する手段として活用しています。

また、学校教育においても、漢詩が教えられることが多く、学生たちはその美しさや意味を探求する機会が増えています。このように、漢詩はただの古い文学作品ではなく、現代の文化の中で活き続ける存在となっています。

5.2 漢詩の保存と継承の重要性

漢詩の保存と継承は、中国文学の豊かさを後世に伝えるために欠かせないことです。多くの古典作品が時に忘れ去られることがありますが、詩の中に込められた文化や思想は、今なお詩人や読者に新たなインスピレーションを提供します。

さらに、漢詩の美学や構造は、現代の詩や文学にとっても大きな資源であり、その技術や感受性を学ぶことは、新しい表現の創造に寄与するでしょう。そのために、教育や研究機関が積極的に漢詩を保存し、分析することが求められています。

また、国際的な文学交流においても、漢詩の存在はであり、他の文化との対話を促進します。漢詩が持つ普遍的なテーマは、文化を超えた共通の理解を生み出す可能性があります。このように、漢詩の保存と継承は、文学だけでなく文化全般における重要な課題と言えます。

5.3 漢詩とグローバル文学の対比

最後に、漢詩とグローバル文学との対比を考えることも重要です。漢詩が持つ独自の文体やテーマは、他の文化の文学とどのように異なるのか、またどのように共通しているのかを探求することは、文学の豊かさを理解するための鍵となります。

特に、漢詩の簡潔さと深さは、現代のグローバル文学にも影響を与えています。多くの詩が情報過多に悩む中で、漢詩のようなシンプルで直感的な表現が見直され、再評価されています。また、他文化からの影響を受けることで、新しい文学形式が生まれる可能性もあります。

このように、漢詩は自身の文化圏の中だけでなく、グローバルな文脈においても相互作用を活発に行っており、その存在は文学界において重要な位置を占め続けることでしょう。漢詩の未来は、文学の進展と共に新たな形を持っていくと予感させます。

終わりに

漢詩のテーマが他の文学形式に及ぼす影響について考えることで、私たちは古代中国の詩が持つ深い意味とその普遍性を再認識することができます。日本や韓国、さらには西洋文学においても、漢詩はその独自の表現方法とテーマを通して文学に多大な影響を及ぼしてきました。

また、漢詩が現代の文化や教育の中でどのように活用され、継承されていくのかを考えることも重要です。未来に向けて、漢詩が持つ美しさや思想がさらに多様な形で受け継がれ、文学の新たな可能性を切り拓くことを期待します。漢詩の持つ力は、時を超えて私たちに多くの示唆と感動を与え続けることでしょう。