漢詩における比喩の技法は、漢詩の独特な美しさや感情を引き出すための重要な要素です。比喩は言葉を通して世界を感じさせ、読者に深い共感を生む力を持っています。この文章では、漢詩の概要から始まり、美学、修辞技法の分類、比喩の技法とその効果、さらには実際の漢詩における比喩の例を挙げて、その意義を探求します。

1. 漢詩の概要

1.1 漢詩の起源

漢詩は、中国の古代文学の一部として、紀元前3世紀ごろから始まりました。この時期、儒教や道教などの思想が発展し、詩も思想を表現する重要な手段とされました。漢詩の起源は、基本的な感情や自然への敬意、日常生活の観察から生まれたものであり、これが後の作品に大きな影響を与えました。

最初の漢詩として知られる「詩経」は、さまざまな古代の歌や詩が収められたもので、農作業や祭りに関する内容が多く含まれています。これにより、初期の漢詩には民衆の生活や風習が色濃く表れていることがわかります。また、漢詩はその後の中国文化における文学的、歴史的な記録としても大きな役割を果たしました。

1.2 漢詩の発展

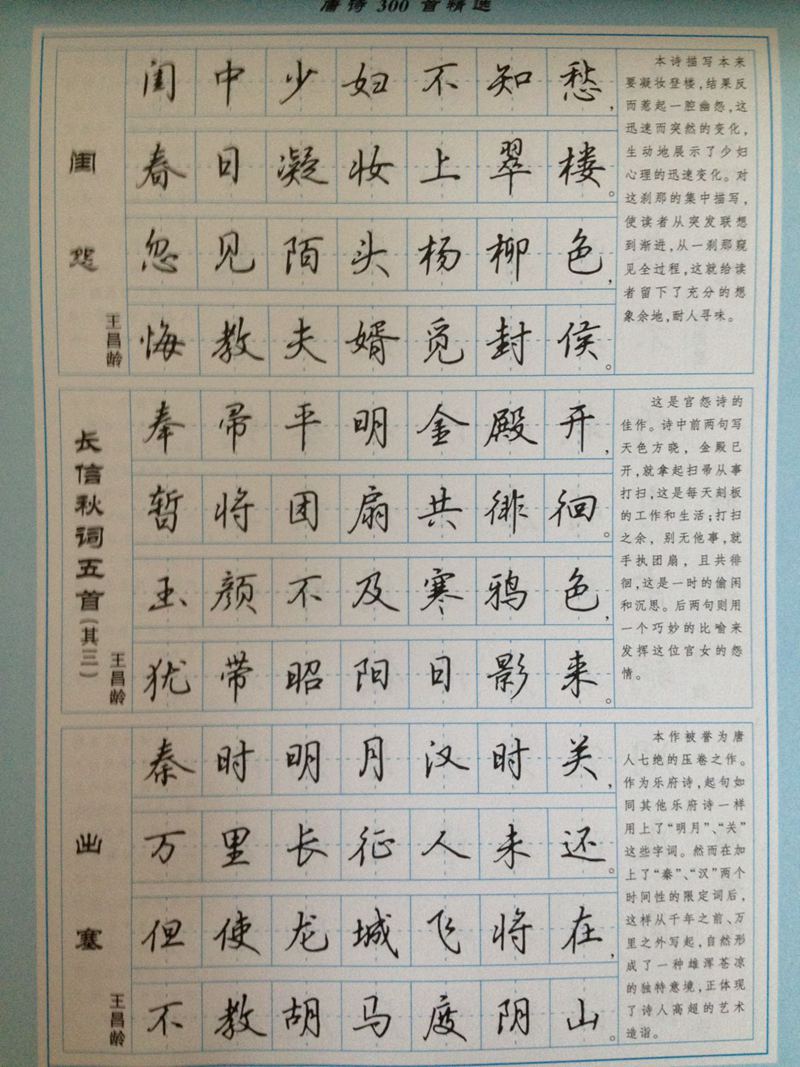

漢詩は、時代とともに様々な形式やスタイルに発展しました。特に、唐代(618-907年)には、詩の黄金時代として多くの著名な詩人が登場し、彼らの作品は後の詩人に多大な影響を与えました。例えば、李白や杜甫は、彼らの比喩や修辞技法を用いて感情を巧みに表現し、多くの人々に愛されています。

漢詩のスタイルは、五言詩や七言詩に分類され、それぞれ異なるリズムや音韻を持っています。詩の中では比喩や象徴的表現が利用され、情景や感情が豊かに描かれることが特徴です。時間が経つにつれ、漢詩は自らの枠を超え、異なる文化や地域に影響を与えるようになりました。

1.3 漢詩の重要性

漢詩は中国文化において非常に重要な位置を占めています。単なる文学作品としての枠を超え、社会や政治、哲学の表現手段としても機能してきました。漢詩における言葉の選び方や比喩の技法は、人々の思考や感情を広げる役割を果たしており、教育や文学の重要な教材としても利用されています。

また、漢詩はその美しさゆえに、国内外で広く研究され、多くの翻訳作品も存在します。現代においても、漢詩の保存や普及に努める動きがあり、教育機関でも漢詩が教えられています。これにより、次世代へと文化が受け継がれ、中国の豊かな詩の世界がさらに広がっています。

2. 漢詩の美学

2.1 美学の定義

美学とは、物事の美しさや芸術的価値についての理論や考え方を指します。漢詩の美学には、独自の原則や特性があり、音楽的なリズムや美しい表現が強調されます。詩は、視覚的なイメージを通じて読者に感情を呼び起こし、その美しさを伝えます。

漢詩においては、言葉の音と意味が一つになって、感情と景色を作り出します。そのため、詩人は字の選び方や構成に細心の注意を払い、特定の感情や景象を表現するために工夫を凝らします。また、漢詩の美学は自然や人生、離別や愛といったテーマを通して人々の心に深く響きます。

2.2 漢詩における美の探求

漢詩では、自然との調和や人生の真理を求める姿勢が伺えます。詩人たちは、自らの内面と外界の美を対比させながら、詩を通じて美を探求します。例えば、風景描写においては、山や川、花々を通して自然の美しさを表現し、その中から人生の教訓を引き出すことがよくあります。

このように、漢詩は単なる美しさを追求するのではなく、哲学的な考察や精神的な探求も含んでいます。美を介して人間の存在や自然との関わりについて考察することで、詩は深い意味を持つようになります。

2.3 表現技法の重要性

漢詩の美しさは、その表現技法にも密接に関連しています。優れた詩人は、豊かな比喩や象徴、音韻効果を駆使して、読者に強い印象を与えます。例えば、比喩的表現を使うことで、特定の感情や体験を劇的に表現し、読者に強く響かせることができます。

また、漢詩は形式的な制約があるため、詩人は限られた字数の中で最大限の表現力を発揮しなければなりません。この制約が逆に創造性を刺激し、独特の美を生み出す要因となっています。漢詩の表現技法は、詩というジャンルを通じて、多様な感情や景色を描き出し、読む人々に深い感動を与えています。

3. 修辞技法の種類

3.1 比喩とは

比喩は、直接的な言葉を用いるのではなく、他の物事と比較することによって意味を深める言語技法です。漢詩における比喩は、特に感情や景観を視覚的に表現するために用いられます。例えば、「春の風は芳しい笑顔のようだ」といった表現では、春の心地よさを人間の表情を通して伝えています。

比喩の目的は、詩の中で特定の情感を強調することです。これにより、読者は詩を通じてより深く感情を体験し、共感を覚えることができます。漢詩では、比喩は単なる装飾ではなく、作品全体の意味を形成する重要な要素となっています。

3.2 擬人法とその使用

擬人法は、無生物や抽象的な概念に人間の性質や行動を与える修辞技法です。この技法は漢詩でも頻繁に用いられ、自然現象や感情をより人間的に描写することができます。例えば、「星が微笑む夜」という表現では、空の星を人間のように描くことで、より親しみやすい感情を呼び起こします。

擬人法は、詩に生命を吹き込む役割を果たします。自然を人間的な視点で捉えることで、詩人は読者に視覚的かつ感情的なイメージを提供し、思考や感じ方を広げます。したがって、擬人法は漢詩の中で非常に強力な表現技法として機能しています。

3.3 誇張法とその効果

誇張法とは、特定の事象や感情を強調するために意図的に大げさに表現する手法です。これにより、詩の感情的なインパクトを増幅させることができます。漢詩では、誇張法を効果的に使用することで、詩の視覚的な効果を高め、印象を強くすることが可能です。

例えば、「涙は海のように流れた」と表現することで、悲しみの深さを強調することができます。このような誇張表現は、詩全体に劇的な効果をもたらし、読者の心に強い印象を与えます。誇張法は、言葉の力を最大限に活用し、感情の強さを際立たせるために使用されます。

4. 比喩の技法とその効果

4.1 比喩の種類

比喩にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる効果を持っています。ここでは、主に隠喩と直喩の2つの比喩の種類について詳しく紹介します。

4.1.1 隠喩

隠喩は、明示的な比較をせず、二つの物事の類似性を示す手法です。たとえば、「彼女は花のように美しい」という表現は「彼女は花である」という意味ではなく、美しさを花で象徴的に表しています。隠喩はしばしば詩の中で多く使われ、暗示的な意味を持たせることで読者の想像力をかきたてます。

随所に見られるこの技法は、漢詩において非常に強力で、読者に深い理解をもたらします。詩の背後に隠された意味を探ることで、読者は作品に自分自身の解釈を加え、より豊かな体験を得ることができます。

4.1.2 直喩

直喩は、比喩の一種であり、明示的に「のように」や「のごとく」といった言葉を用いて二つの事物を比較する手法です。例えば、「彼は狩人のようだ」という表現は、その人が狩人の特性を持っていると明確に示しています。この直喩は、直接的な関連性を明確にすることで、読者にその特徴をより強く印象づけます。

直喩は、隠喩よりも直接的な印象を与えるため、通常は具体的な情景や特徴を強調する際に使われます。特に漢詩においては、短い詩文の中でインパクトを与えるためにしばしば使用されます。

4.2 比喩がもたらす感情

比喩は詩における感情表現に深い影響を与えます。比喩によって、抽象的な概念や感情を具体的に表現することができるため、読者はその感情をより強く感じることができます。たとえば、「心は寒い雪のようだ」という比喩は、孤独感や寂しさを効果的に表現します。

さらに、比喩は文化や経験によっても異なる解釈が存在します。したがって、比喩を用いることで、詩はさまざまな感情の微妙な層を描き出し、読者はそれぞれの感情を個別に体験することができます。このように、比喩は詩に生命を与える要素となり、感情の表現を豊かにします。

4.3 比喩の文化的背景

比喩は文化的な背景に深く根ざしており、中国の歴史や伝統的な価値観を反映しています。たとえば、自然を比喩として用いることは、中国の文化において非常に一般的です。山や川、花々は古くから詩の中で重要な役割を果たし、それぞれが特定の意味や象徴を持っています。

また、比喩を通じて、文化に特有の概念や感情が表現されることがあります。例えば、特定の動物や植物が特定の感情や特徴を象徴することがあり、これにより読者は詩を通じて文化的な理解を深めることができます。比喩を使った表現は、その背後にある文化や歴史を考えるきっかけとなり、詩の奥行きを増す要素となります。

5. 漢詩における比喩の実例

5.1 古典的な漢詩の分析

古典的な漢詩における比喩の使用は、詩のテーマや感情を強化するために非常に重要です。例えば、唐の詩人である李白の作品では、しばしば自然界の要素を用いた比喩が見られます。「月明かりが川に映る」は、孤独や寂しさといったテーマを象徴する効果的な比喩です。このような比喩を通じて、読者は詩人の内面的な感情を感じ取ることができます。

また、詩の中の比喩には、歴史的な背景や文化的な価値が反映されることがあります。このような比喩は単なる装飾ではなく、詩のメッセージを読む際に重要な指標となります。たとえば、自然との調和を描くことで、詩人は自らの思想を表現し、読者に深い感慨を与えます。

5.2 現代漢詩における比喩の使用

現代漢詩においても、比喩の使用は依然として重要です。しかし、伝統的な形式から解放され、より自由な表現が見られます。例えば、比喩が日常生活や社会的なテーマを反映するようになり、詩人たちは新しい視点から比喩を創出しています。

現代の詩人は、身近な事物や日常生活から詩的な素材を引き出し、それを比喩として用いることが多くなりました。たとえば、現代詩における「都市の喧騒は音楽の調べのようだ」という比喩は、現代社会の音を音楽に例えることで、都市生活の複雑さを表現しています。

5.3 比喩がテーマに与える影響

比喩は、詩のテーマに強い影響を与える要素です。比喩を用いることによって、作品のメッセージがより深く、豊かに伝わります。例えば、「冬の寒さは心の氷のようだ」という比喩は、寒さの物理的な感覚を超えて、感情的な冷たさを表現します。このように、比喩はテーマを深掘りし、具体化な感情を作り上げます。

また、比喩の使用は詩の構成にも影響を与えます。比喩が織り込まれることで、詩全体の流れやリズムが生まれ、読者の注意を引きつけます。特に比喩によって描かれる情景や感情は、詩のテーマを支える重要な要素となり、作品の全体的な印象を形成します。

6. 結論

6.1 漢詩における比喩技法の意義

漢詩における比喩の技法は、豊かな表現を生み出すための重要な要素です。比喩は単なる文飾ではなく、詩の深い情感やテーマを引き出す役割を果たします。比喩を通じて、詩人は読者との感情的なつながりを築き、より強い印象を与えます。漢詩の中での比喩の使用は、文学作品としての価値を高めるための不可欠な要素となっています。

6.2 今後の研究課題

今後の漢詩における比喩の研究には、伝統的な比喩の分析だけでなく、現代詩における新たな表現の可能性についても探る必要があります。また、比喩を通じて文化的背景や心理的側面を考察することも重要です。比較文学の視点を持ちながら、他の文化との対比を行うこともまた新たな発見をもたらすでしょう。

6.3 漢詩の未来への展望

漢詩は古典文化の一部分でありながら、現代においてもなお生命力を持っています。比喩を使った表現技法の進化が、今後の漢詩にどのような影響を及ぼすかが楽しみです。インターネットの普及によって、漢詩は国際的な視点からも取り上げられるようになり、多くの人々にその美しさが伝わる可能性があります。

すべての内容をまとめると、漢詩における比喩の技法は、その美しさや感情を深めるための不可欠な要素であることがわかります。この独特な表現法が、漢詩の魅力を際立たせ、伝統的な文化を未来に伝えていくことでしょう。