三国志研究の歴史と学術的評価について詳しく見ていきましょう。この作品は、古代中国の歴史を理解するうえで欠かせないものであり、その研究は数世代にわたって行われてきました。以下では、三国志の概要、歴史的背景、文化的影響、研究の歴史、学術的評価、そして未来について詳しく解説します。

1. 三国志の概要

1.1 三国志の成立背景

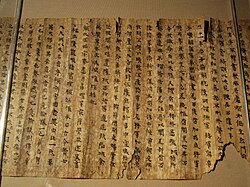

『三国志』は、三国時代として知られる魏、蜀、呉の三国が興亡した時代を題材とした歴史書で、著者は陳寿という後漢末期から三国時代初期にかけて活躍した歴史学者です。彼は、240年以上前の出来事を記録するために多くの資料を集めて整理し、『三国志』を成立させました。成立の背景には、彼自身が生きた時代の動乱や、祖先の栄華への情熱が大きく影響しています。

また、『三国志』の執筆時には、国家統一に対する人々の渇望がありました。分裂した国家の興亡は、多くの民衆にとって過去の栄光を思い出させるものであり、文学的にも十分な価値を持っていました。このような状況が、記録の重要性を生み出し、陳寿はその役割を担うこととなりました。

1.2 主な登場人物とストーリー

『三国志』には、多くの魅力的な登場人物と、その物語が描かれています。特に、曹操、劉備、孫権などの英雄たちは、その性格や行動を通じてさまざまな教訓を提供しています。曹操は策略や政治的手腕で知られ、劉備は義理堅い人物として描かれています。孫権は、家族や仲間を大切にし、バランスの取れた指導者として評価されます。

物語の骨格は、彼らの対立や連携によって形成されています。特に「赤壁の戦い」は有名で、これは蜀と呉が連合し、魏と戦った戦いとして知られています。この戦争の描写は、戦略、友情、そして裏切りの要素が絶妙に絡み合い、読者を魅了します。彼らの運命は、戦いによって大きく変わるため、物語全体を通じて緊張感が漂っています。

1.3 三国志の文学的特性

『三国志』は、歴史書としての事実の記録だけでなく、その文学的価値も高く評価されています。陳寿の文体は、平易でありながら深みがあり、読みやすさと奥行きを兼ね備えています。また、登場人物の心理描写にも力を入れ、彼らの悲劇や喜劇を通じて人間の本質に迫ることができています。

さらに、記述の中には多くの詩や歌が織り込まれており、文学作品としての魅力を高めています。これは、当時の文化を反映しているだけでなく、今日でも多くの作家や詩人に影響を与えています。また、評価が高い理由の一つとして、歴史的事実とフィクションが見事に融合した点が挙げられます。読者は、史実を基にしたストーリーを楽しみながら、中国の古代史を学ぶことができるのです。

2. 三国志の歴史的背景

2.1 魏・蜀・呉の興亡

三国時代は、資源や人材をめぐる争いが続く不安定な時代でした。後漢が衰退する中で、豪族たちの勢力が台頭し、魏、蜀、呉の三つの大国が誕生しました。各国は、それぞれ異なる戦略と資源を持ち、興亡を繰り返しました。特に魏は、北方の民族や異民族と戦いながらその勢力を拡大し、蜀は劉備の義理堅さと民を思う心で支持を集め、呉は東南地域の強力な海軍を駆使しました。

興亡の様子は、『三国志』の中で詳細に描かれています。これにより、各国がどのようにして未曾有の戦乱に立ち向かったのかを理解することができます。また、これらの国家の興廃は、その後の中国の歴史の大きな影響を及ぼすこととなります。

2.2 三国志の執筆者:陳寿の生涯

陳寿は、三国時代を生き抜いた歴史家であり、彼自身も多くの波乱に満ちた人生を送りました。彼は、後漢末期の混乱の中で成長し、初めての著作である『三国志』を完成させるまでに、数多くの苦難を乗り越えました。彼の研究活動は、当時の政治状況や文化的背景によって深い影響を受けています。

陳寿は、資料を集めるための旅を惜しまず、多くの人々との接触を通じて彼自身の視野を広げました。また、彼が意図したのは、歴史をただ記録することだけではなく、その背後にある人間ドラマや道徳的な教訓も伝えることでした。これが、彼の作品が今日まで評価される要因の一つです。

2.3 三国時代の社会状況

三国時代は、戦争や内乱が絶えなかったため、社会全体が混乱に陥っていました。農業は荒廃し、多くの人々が飢饉に苦しんでいました。さらに、各国の支配者は、史実に基づく政策を打ち出し、農民の支持を得るために努力しました。治安の確立、税制の見直し、民生の安定が重要な課題となったのです。

このような時代背景を理解することは、『三国志』を読み解く上で不可欠です。陳寿は、戦争による人間性の歪みや、平和の重要性について警鐘を鳴らしており、これらのメッセージは現代においても響きます。物語に込められた社会状況への洞察は、読者に深い思索を促すものであり、歴史を学ぶ上でも価値のある情報源となっています。

3. 三国志の文化的影響

3.1 三国志と中国文学の関係

『三国志』は、中国文学史において重要な役割を果たしており、多くの文学作品に影響を与えてきました。特に、『三国演義』という小説は、陳寿の『三国志』をもとに書かれたもので、登場人物や事件をドラマティックに描写し、多くの人々に愛されています。この作品は、物語の面白さだけでなく、道徳的な教訓も含まれており、文学的価値も高いとされています。

また、多くの詩や劇においても、『三国志』のエピソードが用いられています。例えば、蜀の劉備と曹操の対立は、無数の詩や歌のテーマとなり、登場人物たちの心理や道徳的矛盾が探求されています。このように、『三国志』は中国文学における重要な資源であり、それは今日も色あせることなく引き継がれています。

3.2 三国志を題材にした芸術作品

『三国志』をテーマにした芸術作品は数多く、絵画、舞台、映画など多様な形で表現されています。特に、中国の伝統的な絵画では、『三国志』の戦場を描いた絵が多く、戦闘シーンや英雄たちの勇姿が生き生きと表現されています。これにより、観る者はただの物語としてではなく、視覚的な芸術作品としても楽しむことができます。

映画やドラマにおいても、『三国志』の影響は顕著です。数多くの映像作品が製作され、キャラクターの魅力や物語の運命を映像化しています。特に、戦争シーンの迫力や感情の起伏は、視聴者の心を掴んで離しません。こうした芸術作品は、現代の文化にも影響を与え続けています。

3.3 日本における三国志の受容

日本においても、『三国志』は広く知られ、多くの愛好者を持っています。日本の戦国時代においても、武将たちが『三国志』の登場人物と重なる部分が多く、彼らの戦略や人間関係が尊重される傾向にあります。また、日本の文学や漫画にも『三国志』が影響を与え、さまざまな形で派生してきました。

特に、漫画作品では『キングダム』や『横山光輝の三国志』などが人気であり、若い世代にも親しまれています。これらの作品は、日本独自の解釈を加えつつも、『三国志』の基本的なテーマやキャラクターを尊重しているため、多くの読者に受け入れられています。日本における『三国志』の人気は、文化交流の一部としても意義があるでしょう。

4. 三国志研究の歴史

4.1 三国志研究の先駆者たち

『三国志』の研究は、その成立当初から行われてきました。中国では、陳寿による歴史書の成立後、彼の研究を基にした先駆者たちが現れました。特に、唐代の歴史家や学者は、三国の歴史を広く研究し、その記録を整理しました。この時期の研究は、後の教育や史学の発展に大きく寄与しました。

明清時代になると、『三国志』に対する研究はさらに深まります。この時期には、民間での人気も高まり、伝説や物語と組み合わさった作品が多く生まれました。これにより、より多くの人々が『三国志』に触れることとなり、歴史的な視点からだけでなく、文芸的な視点からもその重要性が認識されるようになりました。

4.2 近代の研究潮流

20世紀に入ると、三国志研究は新たな方向性を見せます。歴史学の発展とともに、社会学や文化人類学といった視点が取り入れられ、従来の歴史的文献をもとに、より広範な視野での研究が進められました。これによって、『三国志』を通じて見る人間社会の複雑さや、文化の相互影響についての理解が深まっています。

また、近代の研究者たちは、古文献の翻訳や資料の発掘に取り組み、国際的な視野からの研究が進展しました。これにより、異なる文化圏の視点や価値観を持つ研究者たちが参加し、グローバルな三国志研究の場が形成されていきました。このアプローチは、他の文化との比較研究でも注目されています。

4.3 現代の三国志研究の動向

今日の三国志研究は、様々な分野と交差しながら進んでいます。近年では、デジタル人文学の影響を受け、オンライン上での資料の収集や分析が行われています。これにより、過去の研究資料やデータを容易にアクセスできるようになり、多くの研究者が新たな視点から発表しています。

現代の研究者たちは、国家や民族に固執せず、より包括的な視点から『三国志』を考察しています。国際研究の場では、異なる文化と思想を背景に持つ研究者たちが集まり、多様な解釈や視点が交流されるようになっています。このように、『三国志』研究は、ますます豊かで奥深いものとなっています。

5. 三国志の学術的評価

5.1 文学的評価

『三国志』は、その文学性の高さから、学術的にも高く評価されています。陳寿の文体は、時代を超えて人々に影響を与え続け、特に物語の展開やキャラクターの深い心理描写は、多くの文学作品にインスピレーションを与えています。彼の作品は、観察力や詩的な感性が際立っており、歴史書としてだけでなく、文学作品としても重要視されています。

また、物語のなかで描かれるさまざまな人間関係や道徳のテーマは、現代においても多くの人に考えさせる要素を持ち、普遍的な価値を持っています。この文学的な背景が、今日の『三国志』に対する評価を高める要因となっています。

5.2 歴史的評価

『三国志』は、中国歴史学の中でも特に重要な位置を占めており、その歴史的評価は非常に高いです。陳寿は、当時の資料や伝承を最大限に活用し、徹底的に検証を行いながら作品を作り上げました。この結果として、彼の史実への洞察と評価が、多くの後の歴史家に影響を与えています。

また、『三国志』の内容は、その後の中国の歴史においても影響を与え続ける基盤となりました。三国時代の分析だけでなく、その後の時代における国家の趨勢や文化の発展を理解する上でも、重要な資料です。このように、歴史的な文脈においても『三国志』は欠かせない存在となっています。

5.3 文化的評価

『三国志』は、中国文化全体においても高い評価を受けており、特に倫理や価値観の形成に影響を与えています。作品に描かれる忠義、友情、智恵などは、現在でも多くの人々に受け入れられ、教育の一環として取り扱われます。この文化的影響は、中国国内だけでなく、他国にも広がっており、文化交流の一翼を担っています。

さらに、『三国志』は、現代の娯楽やメディアコンテンツにも影響を与えており、映画やゲーム、アートなどさまざまな形で再解釈されています。これにより、原作に対する関心が高まり、文化的な価値が再認識される機会が多いです。『三国志』が持つ多面的な評価は、その普遍的な魅力を示しているのです。

6. 三国志研究の未来

6.1 新しい研究アプローチ

今後の三国志研究は、より多様な視点を取り入れることが求められるでしょう。従来の歴史学の枠を超えたアプローチが進められ、社会科学や文化人類学的視点が加わることで、より深い理解が得られると考えられます。特に、民俗学や地域研究と結びつけた研究が期待されています。

新たな研究手法として、映像やデジタルアーカイブを活用したものが挙げられます。デジタル化によって、資料を容易に検索したり、視覚的に表現したりすることが可能となり、これにより新しい発見が期待されています。例えば、デジタルマッピングを用いることで、戦術の流れや地名の変遷を視覚化することができます。

6.2 デジタル人文学の役割

デジタル時代において、デジタル人文学は三国志研究の重要なツールとなるでしょう。テキストマイニングやデータ分析技術は、膨大な資料の中から新たなパターンを発見する手助けとなります。このようなデジタル技術を駆使することで、従来の歴史的研究にとどまらず、新しい視点からの分析が可能となるのです。

さらに、オンラインプラットフォームでの情報共有や共同研究が進むことで、国際的な研究者同士の交流が促進されます。これにより、多様な文化的背景を持つ研究が交わり、三国志についての理解が深まります。デジタル人文学は、研究の未来を切り拓く鍵となるでしょう。

6.3 三国志の国際的評価と展望

『三国志』は、すでに国際的に知られる作品ですが、今後さらにその評価が高まることが期待されています。さまざまな国や地域での翻訳が進むことで、より多くの人々に親しまれるようになり、その文化的価値が再認識されます。また、国際的な映画やゲームが三国志を題材にすることで、若い世代の興味を引くことも重要です。

今後、国際的な研究コミュニティが形成されることで、さまざまな視点からの三国志研究が進むでしょう。このような動きを通じて、『三国志』は文化的交流の一部として、ますます多様な形でその存在感を示すことになるのです。

終わりに

『三国志』の研究は、長い歴史を背景に持ちながら、今後も進化し続けます。文学的価値、歴史的な洞察、文化的影響を持つこの作品は、様々な視点から評価され、研究されています。この豊かな遺産を引き継ぎながら、新たな視野を持って研究が進められる未来に期待しましょう。