中国の水墨画において、墨は欠かせない重要な要素です。この墨は、表現の幅を広げ、作品に生命を吹き込む力を持っています。今回は、墨とその種類について深く掘り下げ、墨の歴史、製造方法、種類、使用方法、保存と管理、さらに文化的側面について具体的にご紹介します。

1. 墨の歴史

1.1 墨の起源

墨の起源は非常に古く、中国の古代文明にまで遡ることができます。紀元前3世紀頃、墨はすでに存在しており、最初は粉末状の炭を用いて作られていたと言われています。これらの炭は、植物や動物の脂肪と混ぜられ、形成されることで、初期の墨が生まれました。墨が発明される以前、古代中国では、絵を描くために土や岩の粉を使っていましたが、墨の登場によって画材が飛躍的に進化しました。

最初の墨の製造方法は、非常に原始的でしたが、徐々に改良が加えられ、より高品質な墨が作られるようになりました。漢代(206BC-220AD)には、墨が特に重要な文化的アイテムとされるようになり、書道や絵画においてその使用が広まりました。この時期、墨は主に漆や植物性の素材が使われ、さらにその質が向上しました。

1.2 中国における墨の進化

唐代(618-907)になると、墨の製造がさらに発展し、特殊な技術が確立されました。この時期、黒い墨は特に人気があり、商業ネットワークが発展したことで、各地で品質の高い墨が生産されるようになりました。特に山西省や安徽省など、墨の名産地として知られる地域では、特定の原材料が使用され、伝統的な製造技術が受け継がれています。

また、宋代(960-1279)には、墨の種類が増え、さまざまな品種やスタイルが登場しました。この時期には、「細墨」「太墨」といった新しいスタイルの墨が好まれ、それぞれの書家や画家が好みに合わせて持参するようになりました。墨は単なる道具ではなく、アートの一部として位置づけられるようになったのです。

1.3 日本の墨文化

日本においても墨は非常に重要な文化の一部です。平安時代(794-1185)には、中国から輸入された墨が流入し、特に紙に書くための重要な素材として扱われました。江戸時代(1603-1868)になると、国内でも墨の製造が始まり、特に「江戸墨」と呼ばれる高品質な墨が横浜や東京で生産されるようになりました。

日本では、墨は書道だけでなく、日本画や浮世絵など、多岐にわたるアートで使用されました。芸術家たちは、中国の技術を参考にしつつ、自国の文化や美学を取り入れて独自のスタイルを確立しました。墨による作品は、今も日本の伝統文化と深く結びついており、書道教室や墨をテーマにした展覧会なども頻繁に開催されています。

2. 墨の製造方法

2.1 伝統的な製造プロセス

墨の製造は、非常に伝統的なプロセスです。まず、原材料として用いる炭を作るために、特定の木材が選ばれます。一般的には、松や桜の木が使われることが多いですが、これらの木は炭として焼かれ、その後、石灰や植物油といった材料が加えられます。この混合物は、細かく磨かれ、最終的に棒状に形成されます。

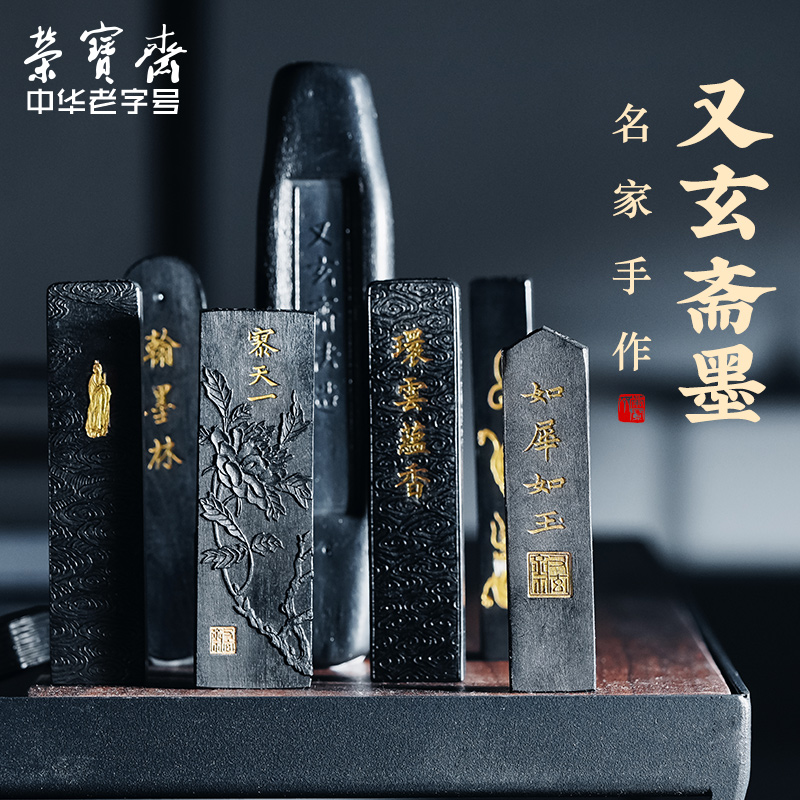

伝統的な製法では、墨の品質を高めるために、特定の時間に炭を焼く必要があります。この焼き加減や混合比率によって、墨の色や質感が大きく変わるため、非常に高度な技術と経験が求められます。また、製造工程では、手作業による部分が多く、数ヶ月を要する場合もあります。

2.2 現代的な製造技術

現代では、墨の製造においても技術革新が進んでいます。機械を使用した生産ラインが確立され、より効率的にかつ大量に墨を生産することが可能となりました。ただし、伝統的な製法で作られた墨に比べて、質や味わいは多少劣ると言われています。

また、研究が進む中で、新たな原材料が使われることも増えています。たとえば、すす以外の色素や、特殊な合成樹脂などが加えられ、より多彩な表現が可能になっています。しかし、伝統的な墨のファンたちは、古き良き製法を守り続け、自ら墨を仕込むことをウィットとしている場合も多いです。

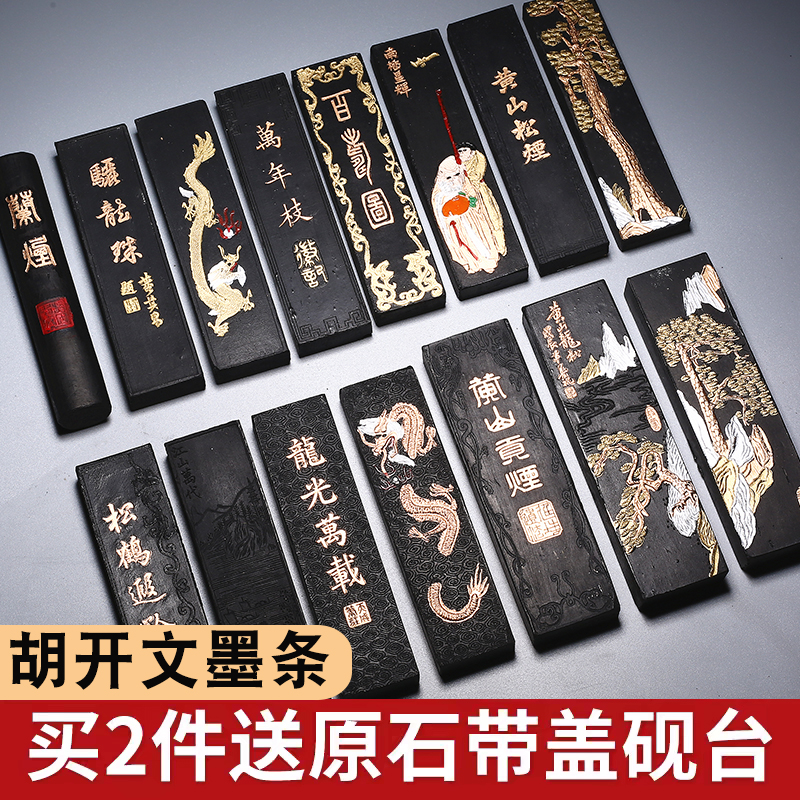

2.3 原材料の選定

墨の品質は、使用する原材料によって大きく変わります。例えば、松煙墨は、松樹の薪を利用して作られ、その独特の香りや質感は、書道や水墨画において特別な魅力を持っています。特に高品質な松煙墨は、透明感のある黒色を持ち、柔らかい筆使いで魅力的な作品を描くことができます。

また、竹炭やその他の植物の炭から作られた墨も存在し、それぞれ異なる特性があります。たとえば、竹炭は軽やかな質感を持ち、繊細なタッチを好む画家に愛用されています。原材料の選定は、墨の種類や使用目的によって異なるため、アーティストは自らのスタイルに合わせて最適な選択をすることが重要です。

3. 墨の種類

3.1 硬墨と軟墨

墨には大きく分けて「硬墨」と「軟墨」の二種類があります。硬墨は、その名の通り硬い質感を持ち、耐久性が高いのが特徴です。一般的には長時間筆を使って書く際に向いていて、線がしっかりと描かれます。書道においては、特に漢字の筆跡において、その堅さが求められることが多いです。

逆に、軟墨は柔らかい質感で、流れるような筆使いが可能です。水分を多く含み、筆の動きに応じて変化するため、表現の自由度が高いとされています。特に水墨画においては、軟墨が重宝され、画家たちはその特性を活かして、さまざまな表現技法を駆使します。

3.2 洗墨と膠墨

墨は、洗墨と膠墨の二つのカテゴリに分けられます。洗墨は、液状のインクとして使用され、特に水墨画において主に用いられます。水で薄められ、様々な濃淡を表現することができるため、水墨画には欠かせない存在です。

一方、膠墨は、一般的に筆で書く際に使用されることが多いです。特に書道においては、濃い黒色を出すために使用され、しっかりとした線を描くことが可能です。膠墨は、作品の永久性を持たせたい場合にも適しています。このように、洗墨と膠墨は、それぞれ異なる用途に応じて選択されるべきです。

3.3 色墨の特性

色墨は、伝統的な黒墨に代わって、さまざまな色の墨が開発されるようになりました。これは主に現代のアートシーンにおいて活発に使用され、特に抽象画や現代アートにおいては欠かせない存在となっています。色墨は、発色が良く、独自の表現を可能にするため、アーティストたちにとって非常に魅力的な材料です。

色墨の特性を活かすためには、他の画材との組み合わせも重要です。例えば、水彩絵具やアクリル絵具と組み合わせることで、より多様な表現が可能となります。これにより、水墨画や書道だけでなく、現代アートの分野においても非常に人気があります。

4. 墨の使用方法

4.1 書道における墨の役割

書道において、墨はその表現の基本であり、書家たちが自らの感情や思想を表現するための重要な道具です。書道では、筆の動きと墨の濃淡が重要な役割を果たし、文字の形だけでなく、精神性を表現します。特に筆圧によって墨の濃淡が変化するため、柔らかい筆遣いと力強い筆遣いが織り交ぜられた作品が生まれます。

伝統的な書道のスタイルにおいて、墨の選択は特に重要であり、作品の完成度に大きく影響します。書家たちは、特定の墨を選び、その特性を最大限に引き出すための技術を学ぶことが求められます。また、墨の質や種類に応じて筆の使い方も変わるため、正しい使用法を習得することは、書道の技術向上につながります。

4.2 水墨画における墨の表現

水墨画は、墨を用いて様々な景色や人物を描く技法です。墨の濃淡と筆の動きが相まって、独特な奥行きや立体感を表現することができます。墨の使い方一つで風景の印象が大きく変わるため、画家にとっては極めて重要な要素です。

また、水墨画の魅力の一つは、作品の偶然性や流動性です。筆の動きを活かして、墨が自然に滲んだり、流れたりすることで、作品に新たな表情が生まれます。これは、画家にとって自由な表現手段の一つであり、個々のスタイルを生かすことができる点が魅力です。

4.3 墨と筆の相性

墨と筆の相性も、作品の質に大きく影響します。使用する墨の種類や特性に応じて、適切な筆を選ぶことが重要です。一般的な毛筆には、すべてのタイプの墨が使えますが、特定のスタイルやテクニックによって最良のパフォーマンスを引き出すためには、慎重に選定する必要があります。

例えば、硬墨を使用する際には、硬い毛先を持つ筆が最適です。一方で、軟墨には柔らかい筆が合います。筆の毛の長さや柔らかさによって、墨の運び方や線の質感が変わります。このように、墨と筆の選び方は、作品の成功に直結する重要な要素です。

5. 墨の保存と管理

5.1 墨の保管方法

墨の保管は、その品質を維持するために非常に重要です。特に伝統的な墨は、湿気や直射日光を避ける必要があります。墨が直射日光にさらされると、色褪せや劣化が進むため、風通しの良い、暗い場所で保存することが推奨されます。また、温度差が大きい場所でも劣化が進むため、温度管理も大切です。

さらに、墨の使用後には、しっかりと蓋をして乾燥を防ぐことが求められます。開封状態の墨を長時間放置すると、乾燥してしまい、再使用が難しくなります。使い終わった後は、できるだけ早く保管することで、品質を保つことができます。

5.2 使用後の手入れ

墨の使用後に行う手入れも重要なステップです。使用した筆はすぐに洗浄し、洗った後は柔らかい布やタオルで優しく拭き取ることが必要です。放置してしまうと、墨が乾燥して筆の毛に付着し、次回の使用時に影響を及ぼします。

また、洗浄後は筆の形を整え、乾燥する際は、筆の毛先を下に向けて自然乾燥させることが望まれます。間違って逆さに逆さにした場合、毛が変形し、次回の筆使いに悪影響を及ぼします。このように、墨や筆の手入れは、作品の質を維持するための重要な過程です。

5.3 墨の劣化とその対策

時間が経つとともに、墨も劣化してしまうことがあります。特に、湿気の多い環境では、墨の成分が変化し、色褪せやカビの原因となります。劣化を防ぐためには、定期的に墨を確認し、状態が悪化しているものは早めに使用することが必要です。

また、墨が固まってしまった場合は、少量の水や液体を加えて、再び柔らかくすることが可能です。これによって、まだ利用可能な状態に戻すことができます。しかし、重度に劣化した墨は、使用することができないため、定期的に管理を行うことが求められます。

6. 墨に関する文化

6.1 墨と詩歌の関係

墨は、書道や絵画だけでなく、詩歌とも深い関わりがあります。古くから中国の詩人たちは、筆を持って詩を詠み、その美しい言葉を墨で表現してきました。このように、墨は詩と絵画をつなぐ重要な媒介の役割を果たしてきたのです。

特に、墨を使用して書かれた詩は、その文字が持つ形と墨の濃淡によって、詩の内容を視覚的に表現することができます。書道と詩の融合は、アート全体をより深いものにし、見る者に強い感動を与えるのです。

6.2 墨の藝術的価値

墨の芸術的な価値は、作品の質感や奥深さに直結しています。墨を巧みに操ることで、アーティストは細やかな表現を実現し、観る者に強い印象を与えます。水墨画や書道は、その伝統と技術において非常に高い評価を得ており、世界中で多くの人々に愛されています。

墨の特徴や持つ精神は、その作品が古典的なものであればあるほど、日本や中国の文化を如実に表現することができます。墨が持つ文化的な重要性は、芸術作品を越えて、社会や歴史にまで及ぶものとなっています。

6.3 墨に触れるイベントや展覧会

墨をテーマにしたイベントや展覧会も多く開催されており、墨の魅力を広める機会が増えています。これらのイベントでは、書道や水墨画のデモンストレーションが行われ、アーティストたちが参加者にその技術を伝授します。観る者にとっては、墨との新たな出会いが待っています。

また、墨の展覧会では、伝統的な作品から現代アートまで、幅広い作品が紹介され、その多様性が強調されています。このようなイベントは、墨文化の普及だけでなく、参加者同士の交流の場ともなります。これを通じて、墨の魅力を再認識し、新たな発見ができることが期待されます。

終わりに

墨は中国文化において非常に重要な役割を果たしています。その歴史、製造方法、種類、使用法、保存、そして文化的背景を学ぶことで、私たちは墨の魅力の深さを理解することができます。墨は単なる道具ではなく、アートと文化を織りなす重要な要素であり、私たちが墨を使用する際には、その歴史や文化に感謝しながら、その特性を最大限に引き出していきたいものです。墨の世界をより深く洞察し、アートの可能性を広げることで、私たちもまた墨文化の一部として、その魅力を次世代に伝えることができるのではないでしょうか。