水墨画は、中国の伝統的な絵画技法の一つであり、その特性として、墨の濃淡や筆の使い方によって豊かな表現力を持つ点が挙げられます。水墨画は、単なる視覚的な作品だけでなく、深い感情や心理を表現する手段としても重宝されています。本稿では、水墨画における色彩心理と感情表現について詳しく探求し、その魅力と奥深さを明らかにしたいと思います。

1. 水墨画の概要

1.1 水墨画の歴史

水墨画の起源は、古代中国にさかのぼります。最初の頃は、宗教的な儀式や祭祀に関連する絵画として発展しましたが、次第に個人の感情や自然の美を表現する手段として認識されるようになりました。特に、唐代(618-907年)や宋代(960-1279年)において、様々な流派や技法が生まれ、現在の水墨画の基盤が形成されていきました。

また、元代(1271-1368年)や明代(1368-1644年)に入ると、水墨画はさらに発展し、特に文人画と呼ばれるスタイルが大きな影響を与えました。文人画は、知識人や詩人によって描かれた作品で、自然や人生についての深い思索を表現することが特徴です。これにより、水墨画はただの絵画技法ではなく、思想や文化を反映する重要な表現手段となりました。

1.2 水墨画の技法

水墨画の技法には、様々な筆遣いや水の使い方が重要な役割を果たしています。墨を濃くしたり薄めたりすることで、無限の色調を生み出すことができるため、シンプルでありながらも非常に奥深い表現が可能です。また、筆の持ち方や動かし方、さらには水の量によっても、作品の印象が大きく変わります。

さらに、筆致の違いによって、画面に生まれる空間感や動きが異なります。例えば、細い線で描かれた草や木々は、柔らかく静かな印象を与える一方で、力強い筆致で描かれた山々は、見る者に圧倒的な存在感を伝えます。このように、水墨画の技法は、その色彩表現と相まって、豊かな感情表現を可能にします。

1.3 水墨画と中国文化の関係

水墨画は、中国の文化や哲学と密接に関連しています。特に、道教や仏教の影響を受け、自身の内面と自然との調和を重んじる思想が色濃く反映されています。水墨画には、自然の風景や動植物が多く描かれますが、それは自然との一体感を求める人々の願いを表しています。

また、風景画だけでなく、静物や人物を描く際にも、心情や情景が伝わるような工夫が施されています。例えば、人の表情や仕草は、一見すると単純に見えても、実際にはその人物の内面的な状態や感情を表す重要な要素です。これにより、水墨画は、単なる視覚的な楽しみだけでなく、深い思索を促す作品として位置付けられています。

2. 水墨画の色彩表現

2.1 色彩の基本概念

水墨画における色彩表現は、他の絵画技法とは異なり、墨による色彩を基盤にしています。墨自体は黒一色ですが、その濃淡や混合具合によって、様々な表現が可能です。また、水と墨の割合によっても、色調が大きく変化します。このため、水墨画は色彩の豊かさを追求する一方で、余白を最大限に活用するスタイルを持っています。

さらに、水墨画においては色の持つ象徴的な意味合いが強調されます。白は空間や無、黒は強さや存在感を示すなど、色の選び方によって作品全体の印象が変わってきます。こうした基本概念を理解することで、水墨画の色彩表現がより深く楽しめるようになります。

2.2 水墨画における色の使い方

水墨画では、色を使用する際に慎重な選択が求められます。現代の技術の発展により、彩色された水墨画も増えてきましたが、色の使い方には特有のルールや美学が存在します。たとえば、色を使うことで伝えたい感情やテーマに合わせて、色の選択が行われます。

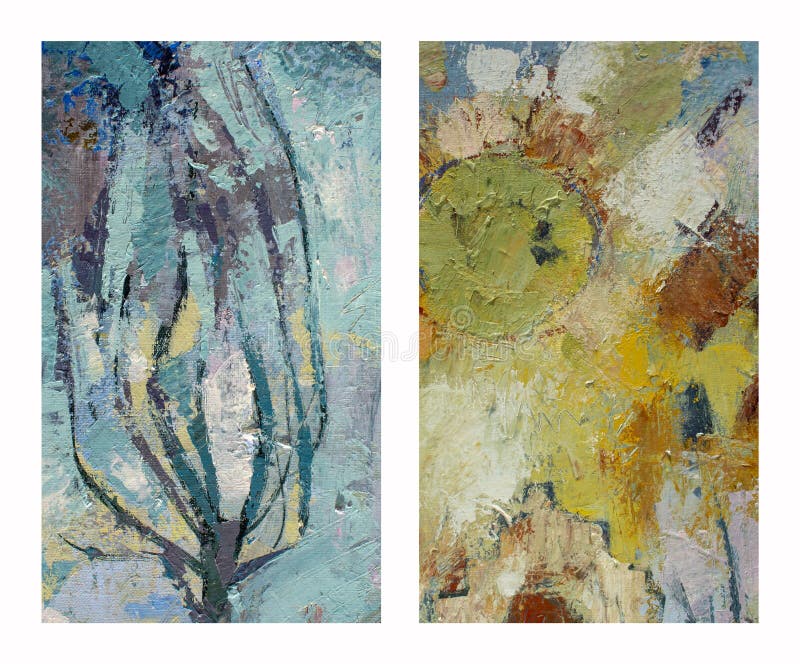

例えば、春をテーマにした作品では、淡い桃色や緑色が多く使われ、暖かで希望に満ちた雰囲気を醸し出します。一方で、冬や寂しさを表現する際には、青や灰色が選ばれることが多く、冷たさや孤独感を強調します。このように、水墨画における色の使い方は、感情やテーマを視覚的に伝えるための重要な要素となっています。

2.3 明暗とコントラストの効果

水墨画において、明暗やコントラストを駆使することも、色彩表現の重要な技法です。明暗の対比は、作品に深みを与え、視覚的な引き立て役となります。たとえば、背景を淡い色に留め、主体を濃い墨で描くことで、主体が際立ち、観賞者の目を引く効果があります。

また、影を利用することで、より立体感が増し、作品に動きを持たせることができます。たとえば、山の陰影や波のしぶきなどは、明暗のコントラストによって生き生きと表現されます。このように、水墨画における明暗やコントラストの使い方は、視覚的効果だけでなく、感情の表現にも寄与しています。

3. 色彩心理学の基本

3.1 色彩と感情の関係

色彩心理学は、人間が色に対して持つ感情的な反応を研究する分野です。水墨画においても、色彩は作品に感情を持たせる重要な要素です。例えば、赤は情熱や興奮を、青は冷静さや安らぎを表すことが知られています。このような色の持つ意味を理解することで、作品をより深く楽しむことができるでしょう。

特に日本文化においては、色彩が心理に与える影響が重要視されていますが、中国の水墨画でも同様の考え方が根付いています。作品を見る人が直感的に色を読み取り、その感情を感じ取ることで、作品との一体感を得ることができるのです。

3.2 主要な色の心理的影響

それぞれの色が持つ心理的な影響は、文化による違いもありますが、一般的な傾向があります。例えば、黄色は明るさや幸福感を象徴しますが、場合によっては不安感を引き起こすこともあります。一方、緑色は安心感や自然を象徴し、特に自然を描いた水墨画においては、視覚的な癒やしを提供してくれます。

また、黒は日本文化においては厳粛さや力強さを示しますが、中国の文化では、死や悲しみを象徴することが一般的です。このように、色彩が持つ象徴的な意味合いを知ることで、作品の感情をより深く理解することが可能になります。

3.3 色彩の文化的背景

色彩には、それぞれの文化に根付いた意味や象徴性が存在します。中国では、色は単なる視覚的な要素ではなく、人生観や哲学と深く結びついています。例えば、赤は幸福を象徴し、結婚式やお祝いごとに好まれる色です。一方で、白は葬儀と関連付けられることが多い色です。

これらの色彩の背景を理解することは、水墨画の作品を鑑賞する際に極めて重要です。異文化理解や、自己の文化的背景を超えた普遍的な感情を感じ取る手助けになります。こうした文化的な側面を学ぶことで、作品に込められた意味や意図をより深く捉えることができるでしょう。

4. 水墨画における色彩心理の応用

4.1 感情を表現する技法

水墨画では、色彩を使った感情表現が重要な技法の一つです。筆遣いや色調によって、感情を具現化する方法は多様です。たとえば、激しい筆遣いと濃い色合いを使った作品は、怒りや情熱を表すことができます。逆に、繊細な筆致と淡い色調を用いると、優しさや静けさを伝えることができます。

さらに、作品の構成や配置も感情表現において重要な役割を果たします。たとえば、重点的に描かれた主題が孤立していると、寂しさや焦燥感を感じさせることがあります。逆に、作品全体に調和をもたらす構造であれば、安心感やつながりを強調できるのです。

4.2 特定のテーマにおける色彩使用の事例

水墨画には、自然や人物をテーマにしたさまざまな作品があります。それぞれのテーマに応じた色彩の使い方が、感情を伝える上で大きな役割を果たしています。例えば、四季をテーマにした作品では、春には淡い花びらの色、夏には深い緑色、秋には紅葉の温かい色合い、冬には冷たい青白い色調が使われ、それぞれの季節の感情が表現されます。

また、人物を描いた作品では、表情や姿勢によって心理的な状態が如実に表現されます。たとえば、悲しみを表現する際には、色のトーンを落とし、陰影を強調することで、内面的な葛藤を視覚化することが可能です。このように、テーマごとの色彩使用は、その作品のメッセージを明確にする手助けとなります。

4.3 作品分析を通じた感情の理解

作品分析は、水墨画における感情表現を理解する上で非常に重要です。具体的な作品を通じて、画家がどのように色彩や筆致を駆使しているのかを考察することで、より深い理解が得られます。たとえば、王羲之の『蘭亭序』に関連する作品では、流れるような筆遣いと淡い色調が、場面の優雅さや心の高まりを表現しています。

さらに、作品を分析することで、色彩の選択が画面全体に与える影響や、視覚的な構造が感情をどのように伝えているのかを探求することができます。このプロセスは、水墨画をより深く理解するための重要な一歩となります。

5. 色彩表現の未来

5.1 現代水墨画における色彩の進化

現代の水墨画は、伝統的な技法を基盤にしつつ、新しい色彩表現や技法が取り入れられています。現代アーティストは、墨だけでなく、さまざまな色やテクスチャーを用いて、独自のスタイルを確立しています。これにより、感情表現やテーマ探索の幅が広がり、観る者に新たな視覚体験を提供しています。

例えば、渋谷のアートギャラリーに展示される現代水墨画は、一般的な墨の表現を超え、カラフルな acrylic paint や mixed mediaが用いられることが増えています。これにより、伝統的な水墨画には無い、現代的なアプローチが生まれ、若い世代のアートシーンにも多大な影響を与えています。

5.2 デジタル技術と色彩表現

さらに、デジタル技術の進化は、水墨画の色彩表現にも革新をもたらしています。デジタルアートの技法を用いることで、柔軟な色調の調整や、瞬時に多様な効果を得ることが可能となりました。これにより、アーティストは多くの試行錯誤を経ずとも、作品に最適な色彩を見つけることができるようになっています。

また、デジタル技術が普及することで、水墨画が国境や文化を越えて広がる機会が増えています。SNSやオンラインプラットフォームを活用することで、グローバルな観客に作品を発信できるようになり、異なる文化との融合が進んでいます。

5.3 国際的な視点からの水墨画の色彩研究

水墨画の色彩表現は、国際的な視点からも注目されています。世界各国のアーティストや研究者が、水墨画の技法や色彩心理の研究を進める中で、さまざまな視点や解釈が生まれています。このような国際的な視点は、水墨画の魅力をさらに広める要因となり、普遍的な感情やテーマの探求につながっています。

これにより、伝統的な水墨画に新たな息吹が吹き込まれ、現代社会においてもその重要性を増しています。水墨画を学ぶことは、単なる技術の習得に留まらず、芸術を通じて人間の感情や文化を理解する手段としても価値のあることが分かります。

終わりに、伝統的な水墨画の奥深さや、色彩心理と感情表現の重要性を再認識することができました。これからも水墨画は、私たちの心に響くアートとして、ますます注目され続けることでしょう。色彩の持つ力や心理的な意味を理解し、それを作品に反映させる技法や思想を探求することは、私たちに新しい視点を与えてくれます。今後の水墨画の発展に目が離せません。