水墨画は、中国の伝統的な絵画技法であり、その独特な美しさと表現力は、数世紀にわたり多くのアーティストや愛好者に影響を与えてきました。特に日本においては、その影響が顕著であり、さまざまな形で受容され、発展してきました。本稿では、日本における水墨画の影響について、歴史的な背景、導入の経緯、展覧会やイベントを通じた普及活動、文化的な位置付け、そして未来展望にわたって詳しく解説します。

1. 中国の水墨画の歴史

1.1. 水墨画の起源

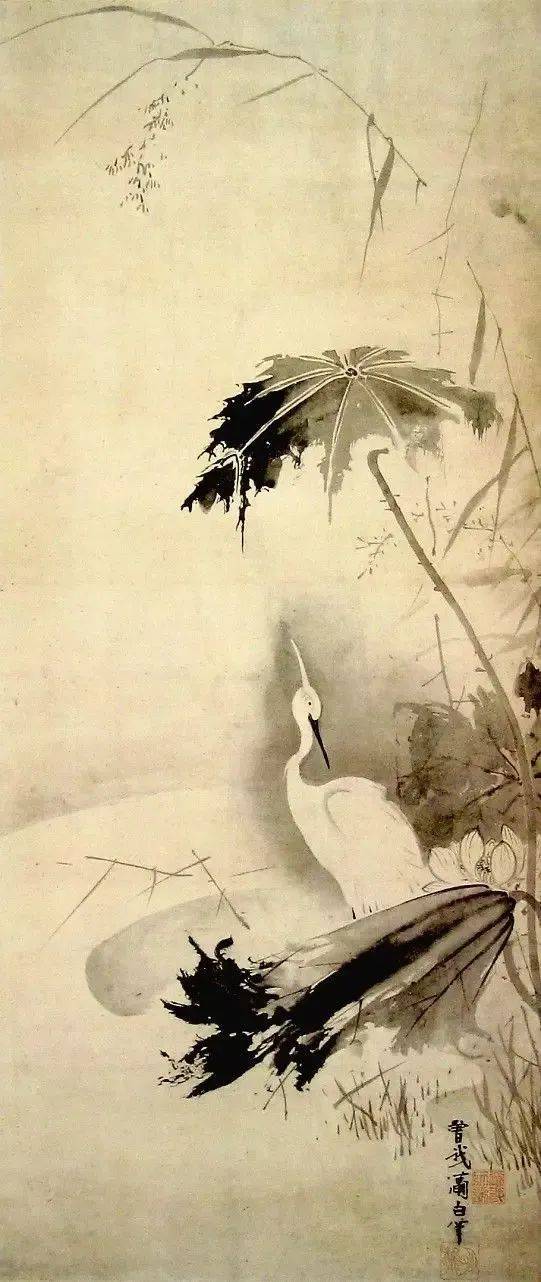

水墨画は、中国において古代から発展してきた絵画形式で、特に宋(960-1279年)や明(1368-1644年)代にその技法が確立されました。水墨画は、墨を使用して描くことで、その独特の雰囲気や質感を表現できるのが特徴です。墨の濃淡や筆の運び方によって、自然の風景や花鳥、人物などを生き生きと描き出せるため、多くの画家に愛されてきました。

水墨画の起源には、道教や禅宗の影響が大きく、精神的な世界観や自然との調和を重視する思想が、絵画にも反映されています。このように、単なる視覚的な美しさだけでなく、哲学的な意味を持つことが水墨画の魅力です。山水画や花鳥画といったジャンルも、特にこの時代に多く生まれ、発展を遂げました。

1.2. 主要な流派と技法

水墨画にはいくつかの主要な流派が存在し、それぞれに特徴的な技法があります。例えば、「桃源派」や「文人画派」といった流派は、特に精神的な深みや詩的な要素が強調されることが多いです。一方、「広角派」は、写実的な描写を重視し、自然の細部を緻密に描く技法で知られています。

技法の面では、筆の使い方やインクの濃淡、筆圧の違いによって、画面に奥行きや動きを生み出すことができます。また、「湿筆」や「干筆」といった技法の使い分けによって、表現の幅が広がります。水墨画の技術を学ぶことは、中国の文化や歴史を理解する上でも重要な要素となっています。

1.3. 歴史的背景と文化的意義

水墨画は、中国の歴史や文化と密接に結びついています。特に、詩や書道とともに評価される文人画は、文学的な要素を取り入れることで、より深い文化的意味を持ちます。また、元代(1271-1368年)以降は、商業文化の発展とともに、多くの庶民も水墨画を楽しむようになりました。

このように、水墨画は単なる芸術形式ではなく、中国の社会や文化の中で重要な役割を果たしてきたのです。絵画だけでなく、詩歌や評論、さらには哲学といった他の文化的な活動とも大きく関わっており、それらの相互作用が水墨画の発展を支えました。

2. 日本における水墨画の導入

2.1. 水墨画の伝来

水墨画が日本に伝わったのは、14世紀から15世紀にかけてのことです。この時期、中国の文化が盛んに受け入れられ、特に南宋(1127-1279年)の影響を受けた人々が多くいました。日本の禅僧たちが中国に渡り、水墨画の技法を学んだことが、日本における水墨画の導入に大きく寄与しました。

多くの日本人画家が、中国からの水墨画の技法やスタイルを吸収し、自国の文化や美意識と融合させながら、新たな表現形式を模索するようになりました。特に、室町時代(1336-1573年)には、寺院や文化施設での水墨画への関心が高まり、多くの人々に影響を与えました。

2.2. 日本の画家と水墨画の関係

日本における水墨画の発展には、さまざまな画家の存在が不可欠です。例えば、雪舟は、日本の水墨画の巨匠として知られており、彼の作品は、中国の伝統的なスタイルを適応させながら、日本の風景や情感を見事に表現しました。雪舟の「秋冬山水図」は、その代表作の一つであり、自然の風景を独自の視点で描写しています。

また、狩野派の画家たちも水墨画において重要な役割を果たしました。特に、駿府の狩野正信や狩野永徳といった名画家たちは、水墨の技法を巧みに用いて、壮大な屏風絵や襖絵を制作しました。彼らの作品は、日本の伝統的な美意識や形式を保ちながらも、水墨画の技法を取り入れることで新たな価値を生み出しました。

2.3. 受容と適応の過程

日本における水墨画は、単に中国からの輸入文化として存在するだけではなく、独自の進化を遂げていきました。受容の過程で、日本の自然や文化、感性を反映させることで、オリジナルなスタイルが形成されました。この過程において、既存の日本画との融合が進み、様々な技術や表現手法が新たに生まれました。

特に、江戸時代(1603-1868年)に入ると、庶民の間にも水墨画が広まり、アマチュア画家たちが新しいスタイルやテーマを探求することができました。この時期には、浮世絵などの新しい絵画形式が登場し、水墨画もそれに合わせた進化を遂げることとなります。著名な江戸時代の artistas の中には、土田麦僊や小堀遠州などが水墨画に取り組みました。

3. 水墨画の展覧会とイベント

3.1. 主要な展覧会の紹介

日本の水墨画に関する展覧会は、国内各地で行われており、その重要な機会として位置付けられています。例えば、東京の国立西洋美術館では、定期的に水墨画をテーマにした展覧会を開催しており、訪れる人々に中国の水墨画と日本の水墨画を比較しながら楽しむ機会を提供しています。

また、京都では、伝統的な水墨技法を用いた作品が多数展示される「京の水墨画展」が人気を集めています。この展覧会では、現代の若手アーティストによる新しい試みや、古典的な水墨画の名作が一堂に会することが多く、さまざまな視点から水墨画を体験できます。

3.2. イベントでの水墨画体験

近年では、水墨画を体験するイベントが日本各地で開催されるようになっています。このようなイベントでは、専門の講師による指導のもと、参加者が実際に水墨画を描くことができる場が提供されています。たとえば、東京や大阪で行われるワークショップでは、初心者でも楽しめるようなプログラムが組まれており、自由な表現を楽しむことができます。

さらに、地域の文化祭やアートフェスティバルでも、水墨画コーナーが設置されることが多く、子供から大人まで幅広い年齢層が参加しています。これにより、見て楽しむだけでなく、自ら描くことによって水墨画への理解が深まるような仕掛けがされています。

3.3. 水墨画の普及活動

水墨画の普及活動には、多くの団体や個人が関与しています。例えば、各地の文化団体やアートセンターは、地域住民対象の水墨画教室を開くことで、若い世代にこの技術を伝えようとする努力を続けています。こうした教室では、単に技術を学ぶだけでなく、水墨画の持つ歴史的背景や文化的意義についても学ぶことができ、深い理解を促しています。

さらに、SNSやウェブサイトを通じた情報発信も盛んになっています。オンラインでのワークショップやチュートリアル動画が増え、国内外の人々が気軽に参加できるようになりました。このような活動は、水墨画の新しいファンを生み出し、さらなる普及に寄与しています。

4. 日本の文化における水墨画の位置付け

4.1. 水墨画と日本の伝統文化

日本の伝統文化において、水墨画は重要な位置を占めています。水墨画は、禅宗の精神や日本独自の美意識と深く結びついており、特に風景や自然を題材にした作品は、多くの日本人の心に響くものとなっています。山、水、雲など、自然の要素を大切にした水墨画は、日本の風土や文化と切り離せない関係にあります。

また、水墨画は書道とも密接に関連しています。書道と水墨画は、どちらも「筆」を用いる表現形式であり、技術や美意識が共通しています。このような結びつきは、多くの日本の画家に影響を与え、水墨画と書道の融合を試みる作品も少なくありません。

4.2. 現代アートに与えた影響

現代アートにおいても、水墨画は重要な要素となっています。特に、抽象表現主義やインスタレーションアートなど、現代のアーティストたちは水墨画の技法や理念を取り入れ、新しい作品を生み出しています。水墨画の持つ自由で柔軟な表現方法は、アーティストたちに新たなインスピレーションを与える源となっています。

例えば、現代アーティストの中には、伝統的な水墨画とデジタル技術を融合させた新しい作品を制作する人たちもいます。これにより、水墨画の枠を超えた創造的な表現が可能となり、次世代にも影響を与えているのです。

4.3. 水墨画の教育と継承

水墨画の教育や継承は、日本の文化において非常に重要な役割を果たしています。多くの学校や学習機関では、伝統的な水墨画の技術を教えるプログラムが設けられており、若い世代がこの技術を身につける機会が増えています。このことは、日本の文化遺産を未来に継承するために不可欠です。

また、地域の伝統芸能の一環として、水墨画の展示会が開催されることもあります。このようなイベントでは、若手アーティストの作品を展示し、一般の人々がそれに触れることで、興味を持つきっかけを作っています。教育とイベントが連携することで、水墨画の継承と普及が進むのです。

5. 水墨画の未来展望

5.1. 新しい技術との融合

水墨画の未来には、新しい技術との融合が期待されています。デジタルアートの発展により、水墨画の技法やスタイルをコンピュータ上で再現することが可能になっています。これにより、水墨画の可能性は広がり、従来の技法にとらわれない新しい作品が生まれることが期待されます。

さらに、VRやARといった新しい技術を用いて、水墨画の作品をインタラクティブに体験できる場が増えてきています。これにより、観客はより深く水墨画に親しむことができ、アートに対する理解を深めることができます。

5.2. 国際的な交流とコラボレーション

水墨画は、日本国内にとどまらず、国際的な舞台でも注目を集めています。他国のアーティストとのコラボレーションが進む中で、新たな視点や技法が日本の水墨画にも影響を与えています。例えば、中国やアメリカのアーティストとの共同プロジェクトが行われ、異文化交流が進む中で、新しい表現が生まれています。

国際的な展覧会やフェスティバルでは、日本の水墨画の展示が行われ、多くの国々にその魅力が伝わっています。このような交流は、国際的な視野を持つアーティストの育成にも寄与し、未来の水墨画の可能性を広げています。

5.3. 水墨画が持つ可能性

水墨画は、古くからの伝統を持ちながらも、常に進化を続けています。その柔軟性と多様性は、未来においても新しい可能性を秘めています。現代社会においては、環境問題や社会問題など、さまざまなテーマに対してアーティストが水墨画を用いたメッセージを発信することが求められています。

特に、自然環境への感謝や、美の再認識を促す作品が増えており、水墨画はそれらのテーマを表現する強力な手段となるでしょう。これからも水墨画は、日本文化の中で重要な位置を占めながら、新しい時代に向けて進化を続けていくことが期待されます。

終わりに

日本における水墨画の影響は、多岐にわたる文化的な要素と密接に結びついています。歴史的な観点から、現代の展覧会やイベント、教育活動を通じて、その魅力や重要性を再認識することができます。水墨画は技術だけでなく、精神性や文化的な価値を持つことで、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。若い世代がこの伝統を引き継ぎ、さらに新しい表現を生み出すことが、水墨画の未来をより豊かにする鍵となるでしょう。