漢詩は中国の古典文学の中で特に重要な位置を占めており、そのリズムと音楽性は漢詩の美しさや深い意味を伝える上で欠かせない要素となっています。この文章では、漢詩におけるリズムと音楽性について、歴史的背景や美学的特性、また現代における関連性について詳しく探ります。

1. 漢詩とその美学

1.1 漢詩の定義

漢詩は中国古代より存在する詩の形式で、特に唐詩や宋詩などが有名です。漢詩は一般的に限定された音数と韻律に従って構築され、定型的な形式を持つため、読者や聴衆に対して強い音楽的な感覚を与えます。具体的には、五言詩や七言詩といった形式があり、これらはそれぞれ五音や七音から成る行を持っています。このような形式的な制約が、漢詩特有のリズム感を生み出しています。

さらに、漢詩はその美しさだけでなく、内容の深さや思想も重要です。例えば、李白の詩はその豪放さで知られ、彼の作品には自由な精神と自然の美が描かれています。一方で、杜甫の詩は社会問題や人々の苦しみを反映した作品が多く、共感を呼び起こします。このように、漢詩は形式と内容が一体となり、深い美学を形成しています。

1.2 漢詩の歴史的背景

漢詩の歴史は非常に長く、紀元前の先秦時代にまで遡ることができます。最も古い漢詩集である『詩経』は、殷周時代の詩を集めたもので、社会や自然に対する感情が表現されています。特に唐代(618-907年)は、漢詩の黄金時代として知られ、多くの詩人が登場しました。この時期の詩は、音楽との密接な関係を持っており、詩を朗読する際に歌唱されることが一般的でした。

また、宋代(960-1279年)には、漢詩以外にも詞という新しい形式が登場し、音楽の要素がさらに強調されました。詞は詩と同様に韻律があり、音楽と結びつくことで新たな美を生み出しました。この時期の詩人たちは、音楽のリズムを意識しながら作品を作り上げていったのです。

1.3 漢詩の美学的特性

漢詩の美学的特性は、言葉の選び方、韻律、そしてリズムに大きく依存しています。詩の中に凝縮された言葉は、少ない単語で大きな感情や思想を表現することができます。この凝縮された美は、漢詩の特有な特徴であり、読者や聴衆に対して深い影響を与えます。

また、漢詩は自然との結びつきに強い美学を持っています。多くの詩人が自然の景色を通じて心情を表現し、自然はしばしば彼らの詩の中で象徴的な存在となります。たとえば、王維の詩には山水の景色がしばしば描かれ、そこに詩人の感情が融合します。このような自然との関わりが、漢詩の美しさをさらに引き立てる要因となっています。

2. 漢詩と音楽の関係

2.1 音楽的要素の重要性

漢詩において音楽的要素は非常に重要な役割を果たします。詩は韻を踏むことでリズムを生み、朗読する際に自然なメロディー感をもたらします。漢詩の音楽性は、詩を読む楽しさを高めるだけでなく、聴衆に対して感情を伝える手段ともなります。このため、詩と音楽の境界は非常に曖昧であり、しばしば一体化した形で存在します。

また、音楽的要素は、詩の構成そのものにも影響を与えます。詩のリズムや音数に応じて、詩人は言葉を厳選する必要があります。このように、音楽は詩の創作過程に深く浸透しており、漢詩は音楽なしには成立しないとも言えます。

2.2 漢詩の朗読と音楽の融合

漢詩の朗読は、単なる言葉の発声ではなく、音楽的なパフォーマンスとして行われることが多いです。詩を表現する際に、声の高低、スピード、強弱を工夫することで、詩の気持ちや情景がよりリアルに伝わるようになります。たとえば、詩を朗読する際に、感情の高まりに合わせて声を大きくすることで、聴衆に強い印象を与えることができます。

さらに、詩の朗読はしばしば楽器と共に行われます。古典的な楽器を用いることで、詩と音楽のコラボレーションが生まれるのです。このようなパフォーマンスは、中国文化における伝統的な行事や儀式にも取り入れられており、詩と音楽を通じて人々が共感し、感動を分かち合う場面が見られます。

2.3 音楽ジャンルとの相互影響

漢詩と音楽は、歴史を通じて相互に影響を与え合ってきました。たとえば、唐代の詩人たちは、当時流行していた音楽スタイルや楽器を詩に取り入れ、そのリズムやメロディーを意識した作品を生み出しました。このように、音楽のスタイルが漢詩の表現に取り入れられることで、詩は一層豊かな色彩を持つようになりました。

また、現代の音楽にも漢詩の影響が見られます。特に伝統音楽や現代音楽の中で、漢詩の詞が用いられることが増えており、古典的な美が現代に蘇る場面も多くあります。音楽を通じて漢詩を再解釈することで、新たな感動が生まれ、伝統が現代文化に息づくことが期待されます。

3. 漢詩におけるリズム

3.1 リズムの基本概念

リズムは音楽の基本要素の一つであり、漢詩においてもその重要性は非常に高いです。漢詩特有のリズムは、単語の配置や韻律によって生まれます。このリズムによって詩の表現が豊かになり、情緒が強調されるのです。詩を朗読する際、聞く人の心に響くようなビートが生まれることは、漢詩の魅力の一部です。

たとえば、五言詩や七言詩では、行の音数が決まっているため、その制約の中でどのように言葉を選ぶかが重要なポイントとなります。この音数の中に、感情や情景を込め込むことで、漢詩特有のリズムが豊かに表現されるのです。

3.2 音数とリズムの関係

漢詩のリズムは、音数によって明確に定義されます。五言詩は五つの音から構成され、七言詩は七つの音から成ります。この音数は、詩の構成要素として非常に重要であり、音数に基づいたリズムが詩のイメージを形成します。特に、詩の中での言葉の分割や韻律を考慮することで、リズム感が生まれます。

なお、音数に関するルールに従うことで、詩人はより自由な表現を追求することができます。たとえば、言葉の選び方やフレーズの配置を工夫することで、思いもよらないリズムを創り出すことができるのです。このように、音数とリズムの関係は漢詩の深化に貢献しており、独特な美的体験を提供しています。

3.3 例としての有名な詩

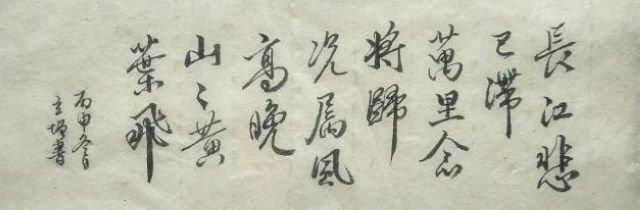

漢詩においてリズムと音数の関係は、具体的な作品に見ることができます。その中でも特に有名な詩の一つは、王之涣の「登鹳雀楼」です。この詩は、五言絶句の形式を採用しており、そのリズムは明確で美しさに満ちています。

詩の冒頭部分「白日依山尽」は、その音数が非常に明確で、聴く人に強い印象を与えます。このようなリズムは、詩全体に通じるテーマである「自然の美しさ」をより引き立てています。王之涣の詩は、音数のリズム感が如何に強調されるかを理解するうえで、優れた例といえるでしょう。

4. 漢詩の音楽性

4.1 音韻と音楽性の相互作用

漢詩は音韻の規則に従って構成されており、音韻のパターンが音楽性を生み出します。韻は詩の構造に重要な役割を果たし、音と意味を結びつける手段となります。韻を踏むことで耳に心地よいリズムが生まれ、それが聴く人を引き込む要因となります。

加えて、音韻の選択によって詩の雰囲気が大きく変わることもあるため、詩人はその選び方に細心の注意を払います。たとえば、艶やかな音韻を用いることで、情緒的な深みが増し、より音楽的な印象を与えます。このように、音韻と音楽性の相互作用が、漢詩の魅力を一層引き立てているのです。

4.2 語調と音楽のメロディー感

漢詩における語調は、その音楽性に直接影響を与えます。語調は言葉の高低やリズム感を形成し、詩全体の感情を表現する鍵となります。たとえば、特定の語調を用いることで、詩のトーンが一変し、聴衆に対して強い感動をもたらすことができます。

また、音楽的な感覚において、語調は旋律を形成し、詩を朗読する際に音楽のメロディー感を生み出します。このような音楽的な構造は、漢詩に特有なものであり、聴かれることを意識した作品が数多く存在します。

4.3 詩が音楽作品に与える影響

漢詩はその美しさと意味から音楽作品に影響を与えてきました。多くの現代音楽では、漢詩の句がタイトルや歌詞として使用され、リズムやメロディー感を与える重要な要素となっています。このように、漢詩は音楽に生き続け、他のジャンルとの融合が進んでいます。

たとえば、著名な演奏者や作曲家が漢詩をモチーフにした楽曲を制作することで、古典的な詩が新しい形で再生されるプロセスがあります。これにより、聴衆は漢詩の響きを音楽を通じて再体験し、さらなる感動を受けることができるのです。

5. 現代における漢詩と音楽

5.1 現代音楽における漢詩の利用

現代音楽界では、漢詩がさまざまな形で利用されています。伝統音楽だけでなく、ポップスやロックなどのジャンルでも、漢詩のフレーズが曲の中に取り入れられています。これは、古典と現代文化の融合を象徴するものであり、聴衆に新しい体験を提供しています。

たとえば、有名なシンガーソングライターが漢詩の一節を引用し、その意味合いや情景を音楽で表現することで、聴く人に深い感動を与えています。このような取り組みは、漢詩の価値を現代にも残す重要な方法となっています。

5.2 漢詩の再解釈と現代文化

現代の文化では、漢詩には新しい解釈が行われています。詩の内容やテーマが、現代的な視点からも理解され、新たな価値観が導入されています。これは、若い世代のアーティストによる試みであり、漢詩の意義を再評価する動きの一環です。

また、漢詩が持つ普遍的なテーマ—愛、自然、人生の苦悩と喜び—は、時代を超えて共感を呼び起こします。このため、現代においても漢詩は新しい形で表現され、多くの人々の心に響くものとなっています。

5.3 漢詩と新しい音楽スタイルの融合

漢詩と現代の音楽スタイルの融合は、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます。特に、中国のヒップホップやエレクトロニカなど、新しいジャンルでは、漢詩からインスパイアされた楽曲が増加しています。これにより、伝統と革新が合流し、文化のダイナミズムが生まれています。

たとえば、漢詩のリズムや音楽性を取り入れたラップが誕生し、若者たちを中心に人気を博しています。こうした表現方法は、漢詩の新しい側面を開花させ、幅広い聴衆にリーチする手段となっています。

6. 結論

6.1 漢詩と音楽性の総括

漢詩はそのリズムと音楽性によって、美しさと深い感動を生み出しています。古代から現代に至るまで、漢詩は音楽的要素と密接に結びつき、様々な形式で表現されることで、今日でも人々に感銘を与える存在となっています。リズム、音韻、語調の相互作用が生み出す音楽的な感覚は、漢詩の根本的な魅力です。

さらに、現代音楽における漢詩の利用は、古典的な美を新しい形で表現する重要な手段となっています。このように、漢詩は過去と現在を繋ぐ橋渡しの役割を果たすことができ、音楽的な融合を通じて新たな価値を創出しています。

6.2 未来への可能性

漢詩の未来は非常に明るいといえます。伝統と現代文化の融合は、ますます進展しており、音楽や他の芸術形態との新しい出会いをもたらすでしょう。若い世代のアーティストたちは、漢詩を自らの表現の源として利用し、新しいスタイルやメッセージを社会に投げかけています。

このような状況は、漢詩が持つ普遍的なテーマや美しさが、今後も多くの人々に受け入れられ続ける可能性を示唆しています。漢詩のリズムと音楽性は、今後も多様な形で発展し、新たな芸術作品を生み出していくでしょう。「終わりに」、漢詩は古典的な文化遺産であると同時に、未来への可能性を秘めた生きた芸術形式であり続けるのです。