中国の古代文学における女性の自己表現は、時代とともにさまざまな変遷を遂げてきました。古代から近代に至るまで、女性の声はしばしば男性によって制約されてきましたが、同時に独自の表現方法を見出してきました。文献を通じて女性が自身のアイデンティティや感情をどのように表現してきたのか、またその声がどのように文学の世界に影響を与えてきたのかを探ることは、文化理解の一環として非常に重要です。本稿では、中国の古代文学における女性の声の多様性とその影響を詳述し、それらが持つ意味と価値について考察します。

1. 中国の古代文学とは

1.1 古代文学の定義

中国の古代文学は、主に先秦時代から清代の終焉までの期間を指し、この時代には詩、散文、小説、論説、戯曲など多様なジャンルが存在しました。古代文学は、文化や哲学、歴史、そして社会構造を反映する重要な資料であり、当時の生活や信仰、道徳観を知る上で欠かせないものです。特に、詩は当時の人々にとって自己表現の重要な手段とされ、多くの公家や知識人たちが自らの思いを詩に託しました。

文学の定義には、作品が作られた時代背景や作家の意図、そして受け手の反応が大きく影響します。中国文学の初期作品には、『詩経』や『楚辞』などがあり、これらは詩の形式を取りながらも、深い哲学的理念や民族の感情を表現しています。こうした作品の中で、女性の声は往々にして男中心の視点から語られる傾向がありましたが、そこに隠された女性の自己表現も考慮しなければなりません。

1.2 主な時代区分

中国の古代文学は、一般的に先秦、漢、魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清という時代区分に分けられます。各時代には、それぞれ独特の文学スタイルがあり、特に隋唐時代は詩が栄えた時期として知られています。この時代には多くの女性詩人も登場し、彼女たちの作品は男性詩人と遜色ない評価を受けることもありました。

明清時代においては、女性の文学活動がより一層目立つようになりました。この時期、多くの女性作家が自らの経験や思いを基にした作品を発表し、特に小説や詩において独自の視点を打ち出しました。例えば、著名な女性作家の一人として知られる王士禎(おうしてい)は、自らの恋愛や家庭生活をテーマにした詩を残しています。こうした作品は、当時の女性がどのように自己を表現していたのかを知る手がかりとなります。

1.3 代表的な作品と著者

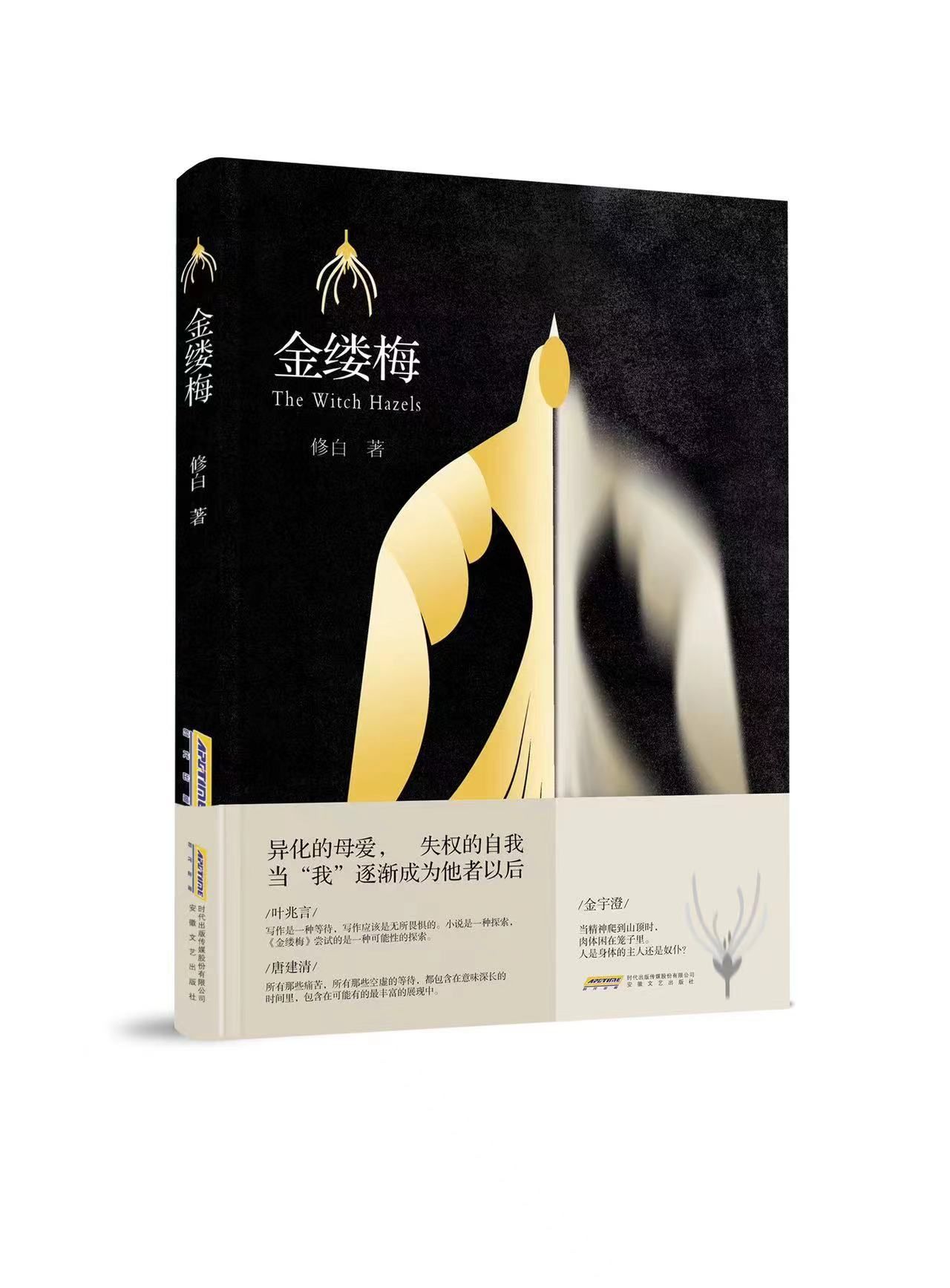

中国の古代文学に名を刻む作品としては、『紅楼夢』や『金瓶梅』が挙げられます。『紅楼夢』は、清代の作家曹雪芹によって書かれた小説で、女性たちの恋愛や家族関係を描いた傑作です。作品の中で女性たちがどのように自分の感情や運命を受け入れ、対処しているのかが巧みに表現されています。

一方で『金瓶梅』は、明代の作家が書いた寓話的な小説で、官能的な表現が特徴的です。この作品では、女性キャラクターが性的な欲望と道徳的なジレンマに苦しむ様子が描かれています。ここでも女性の声が重要な役割を果たしており、当時の社会的な背景や女性の地位を探る手助けとなっています。

また、古典詩の世界でも多くの女性詩人が名を馳せました。たとえば、唐代の詩人である李清照は、その詩の美しさと深い感情表現で知られています。彼女の作品は、女性の愛や悲哀、強さを際立たせるものであり、古代文学における女性の自己表現を象徴的に示しています。

2. 古典文学における女性の役割

2.1 女性のキャラクターとその表現

古典文学に描かれる女性キャラクターは多様であり、時には理想化された存在として、また時には現実的な鬱屈を抱える存在として描かれています。たとえば、『紅楼夢』に登場する林黛玉は、病弱で感受性豊かな少女として描かれ、彼女の苦悩や孤独が作品全体を通して重要なテーマとなっています。彼女の詩は、感情豊かでありながらも非常に繊細で、自身の葛藤や内面の声を表現しています。

また、一方で家族や社会の期待から解放されない女性たちも登場します。『金瓶梅』の潘金蓮は、欲望に生きる女性として描かれますが、彼女の行動は常に男性の視点から評価され、女性としての自己表現が難しい状況を表しています。このように、古典文学における女性の表現は、必ずしも一面的ではなく、複雑な心理や状況を映し出しています。

2.2 社会的背景と女性の地位

古典文学における女性の描写は、当時の社会背景と密接に関連しています。特に古代中国では、儒教が支配的な価値観を形成し、女性は家庭の中に位置付けられることが求められました。このため、女性の表現は主に家庭内の役割や感情に偏りがちであり、公共の場における声は制約されることが多かったのです。

社会的背景により、文学作品に登場する女性キャラクターはしばしば男性の視点から作られることが多く、彼女たちの内面的な葛藤や自己表現が著しく制限されていました。しかし、その中にも力強い自己主張を持つキャラクターたちが存在し、彼女たちの物語を通じて女性の生き様や思いが伝わってきます。

2.3 文学における男性視点と女性視点

文学においては、男性視点が優位に立つことがしばしばあり、それが女性の表現に影響を与えています。男性作家が女性キャラクターを書いた場合、しばしば理想化やステレオタイプ的な表現にとどまることが多かったのです。しかし、女性作家たち自身が文学界に登場することで、女性の視点からの自己表現や、より深い人間性を描く作品が生まれるようになりました。

その後の時代、特に19世紀から20世紀にかけては、新たな女性作家たちが登場し、自らの経験を基にした作品を発表するようになりました。自らの声を持つことができた彼女たちは、時代の制約を超えて自己表現を果たし、文学の中に女性の視点や感情を取り入れていきました。これにより、文学はより多様性のあるものとなり、女性の声が重要な要素となっていったのです。

3. 女性の自己表現の歴史

3.1 古代から近代への変遷

古典文学における女性の自己表現は、古代から近代にかけて大きな変遷を遂げてきました。初期の文学作品では、女性の声は主に男性によって語られることが多く、自己表現がしばしば制約されていました。一方、明清時代に入ると、女性作家の活動が活発化し、自己表現の形も多様化してきます。

特に、女性作家筆による詩や小説が評価され、彼女たちの視点が反映された作品が増えてきました。例えば、明代の女性作家・Mme. Yuは、自身の経験や思いを詩にし、当時の社会問題に対する視点を示しています。彼女の作品は、女性が自己表現をする大きな一歩となり後の世代に影響を与えました。

3.2 女性作家の台頭と影響

19世紀から20世紀初頭にかけて、女性作家たちが社会的に認知され始めると、彼女たちの作品はその社会的背景や思想を反映することが多くなりました。これにより、女性自身の声や経験が作品に色濃く表れるようになり、文学界における女性の地位も向上していきます。たとえば、20世紀初頭に活躍した作家たちは、戦争や革命の渦中における女性の状況を描き出し、社会に対する鋭い批評を展開しました。

また、女性の自立や教育の重要性を訴える作品も増え、これにより社会の中での女性の立場が変わるきっかけともなりました。こうした流れの中で、文学における女性の自己表現は、単なる自己言及を超えて社会的なメッセージをも含むようになり、文学が社会全体を映す鏡となることが支えられたのです。

3.3 書かれた声とその受容

女性の声が文学作品に書き表されることで、社会に対する新たな視点がもたらされました。初めて女性作家が自らの物語を伝えることで、多くの読者にとって新鮮な体験が提供されました。読者は彼女たちの感情や経験を共感し、時には自らの経験と重ね合わせながら受け入れていきます。

このように、女性の声は文学界において重要視されるようになり、彼女たちの作品は単なる娯楽にとどまらず、社会的な議論を喚起する役割を果たすようになります。その結果、文学はより多様性を増し、女性の自己表現が進む土壌が育まれ、今もなおその影響は続いています。

4. 文学作品における声の多様性

4.1 自己表現の形式

文学における女性の自己表現は、多くの異なる形式を取ることができます。詩、小説、エッセイ、劇など、さまざまなジャンルで女性の声が響きます。特に詩は、女性が感情を特に強く表現できる媒体とされています。女性詩人たちは、自己の内面的な葛藤や愛情、悲しみを詩の中で具現化し、感情の深さを強調します。

例えば、李清照の詩には、彼女の個人的な感情や内面的な苦痛が色濃く反映されています。彼女の作品は純粋でありながらも、時に辛辣で、彼女の声が時代を超えて共感を呼ぶ理由の一端を担っています。このような自己表現の形式は、女性が持つ独自の視点を文学に反映させる重要な要素です。

4.2 異なるジャンルにおける女性の声

女性の声は異なる文学ジャンルの中でさまざまに変化します。小説の中では、人物の心理描写や人間関係が重要視され、女性キャラクターの内面が描かれます。例えば、『紅楼夢』や『嫂の詩』などの作品では、女性の思考や感情が詳細に描写されています。

対照的に、おとぎ話や童話においては、女性の役割は従来の価値観に基づくことが多かったものの、近年ではその表現が進化し、女性たちが強く自立したキャラクターとして描かれるようになっています。これにより、女性の声が一方的な物語に限定されることなく、現代の価値観や多様性を反映させたものとなっています。

4.3 現代文学における影響

現代の文学においては、女性の声はさらに重要な役割を果たしており、さまざまな問題に対し、明確な意見を持って表現されることが期待されます。現代の女性作家たちは、以前の世代の制約から解放され、自らの体験や思いを自由に語ることができる環境の中で活動しています。これにより、文学はより多様性に満ちたものとなり、さまざまな視点が交わる場所と化しています。

たとえば、現代の女性作家である莫言(モー・イェン)は、彼の作品の中で女性の声を巧みに取り入れ、社会的な問題や文化のアイデンティティを探求しています。このように、現代文学における女性の声は、単なる自己表現だけでなく、社会批評や歴史的記憶を形成する役割かつ評価されつつあるのです。

5. 結論と今後の展望

5.1 文学における女性の声の重要性

女性の自己表現は、中国文学において不可欠な要素であり、文学作品を豊かにする重要な要因であります。文学の中で表現される女性の声は、時代が進むにつれて多様性と深みを増し、それによって読者に新たな視点を提供する役割があります。これまでの制約を乗り越え、多くの女性作家が自らの声を響かせることで、文化の厚みが増していったことは間違いありません。

5.2 未来の文学と女性の表現

未来の文学においては、女性の表現がより一層重要視されることでしょう。デジタル化やSNSの発展により、より多くの女性が自らの声を発信する機会を得て、多種多様な表現が生まれることが期待されます。これにより、文学界における女性の地位はさらに強化され、グローバルな視点からも影響を受けた新たな表現が広がることでしょう。

5.3 研究の課題と展望

今後の研究においては、女性の自己表現や文化、アイデンティティの関連性をより深く探求することが求められます。文献の分析を通じて、さまざまな視点からの理解が進み、女性の声の重要性をさらに明確にすることが期待されます。また、多文化の視点を取り入れることで、女性の声がどのように普遍的なメッセージを持つことができるかを探ることも、今後の課題となるでしょう。

終わりに、女性の自己表現を通じて形成される文学は、単なる個人的な表現にとどまらず、社会や文化を豊かにする重要な要素であることが強調されます。女性の声がこれからも文学の中で響き渡り、多くの読者に共感され続けることが願われます。