王羲之(おうぎし、303年 – 361年)は、中国の書道史において最も重要な人物の一人であり、彼の書法は今もなお多くの人々に影響を与えています。彼の作品や生涯は、数多くの伝説や神秘的なエピソードに包まれており、その神秘性は書道の世界だけでなく、一般の文化にも浸透しています。本記事では、王羲之の生涯、その書道技術や特徴、さらには彼にまつわる伝説や文化的影響、最後に現代における王羲之と書道の未来について詳しく紹介します。

1. 王羲之の生涯

1.1 幼少期と教育

王羲之は、中国南朝時代の有名な書道家であり、彼の幼少期は非常に興味深いものでした。彼は現在の安徽省の一家に生まれ、幼少時に両親から非常に厳しい教育を受けました。特に、書道に関しては、父親が専門的に教えたとされています。王羲之は若い頃から字を書くことに魅力を感じ、日々努力を重ねることで、書道の才能を開花させました。

教育を受ける中で、王羲之は多くの古典的な文学作品を読み、特に『論語』や『書経』などの影響を受けたと言われています。これらの作品は、彼の思想や美学にも深く影響を与え、彼の書道にも反映されています。さらに、彼は当時の名門書道家から直接指導を受ける機会にも恵まれ、技術を磨いていきました。

王羲之の幼少期は、彼の後の書道スタイルや哲学においても大きな影響を与えたのです。彼の書は優雅でありながらも力強い線を持ち、その背後には彼の教育による深い理解が存在しています。

1.2 政治と書道の道

王羲之は、書道だけでなく政治においても活動をしていました。彼は若い頃から官僚として仕官し、その優れた才覚と人柄で急速に昇進しました。特に、彼の知恵や公平さが評価され、さまざまな政治的なポジションを任されました。しかし、彼は政治の道と書道の道を天秤にかけることもありました。政治家としての地位を維持しながら、書道においても自らの技術を高めていく姿勢は、彼のユニークな点と言えます。

彼の政治家としての側面は、書道の作品にも反映されていると言われています。王羲之は、書道を単なる技術としてではなく、思想や感情を表現できる重要な手段と考えていました。したがって、彼の作品には、彼の政治的な信念や価値観が色濃く表れています。

また、王羲之は、政治と書道の間に存在する相互作用を理解していました。書道における感情の豊かさは、彼自身の政治的な経験を通じて培われたものだったのです。このように、彼の生涯は書道と政治が交錯する独自の道を描いており、彼の作品にはその影響が強く表れています。

1.3 王羲之の作品と影響

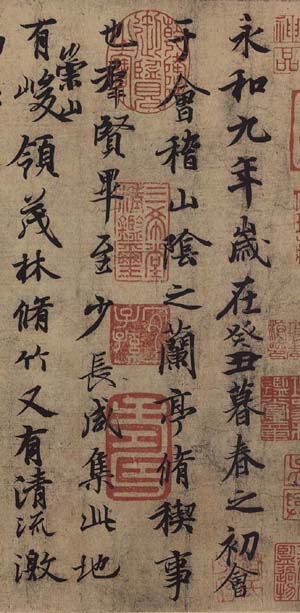

王羲之の代表的な作品として、特に有名なのは『蘭亭序(らんていじょ)』です。この作品は、彼が友人たちと共に行った詩会の場で詠まれた詩を基に書かれたもので、美しい筆致と深い哲学的な内容が特徴です。『蘭亭序』は、至高の書道作品と称され、王羲之自身の名声を高める大きな要因となりました。

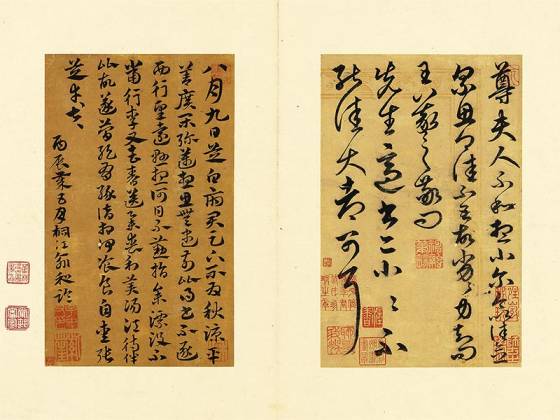

彼の作品は、後世の書道家にも多大な影響を与えました。特に、日本の書道家たちにとって、王羲之のスタイルは憧れの的であり、多くの写本や模写が残されています。彼の技法やスタイルは、様々な時代を経て受け継がれ、今もなお日本の書道界に強い影響を及ぼしています。

さらに、王羲之は書道の技術だけでなく、その精神性や哲学的な表現にも注目されました。彼の作品に込められた思想は、多くの人々に感動を与え、書道の美学を広げる役割を果たしました。こうして、王羲之の作品は、単なる芸術作品以上の存在となり、多くの文化的な意味を持つものとなったのです。

2. 書道の技術と特徴

2.1 書道の基本技術

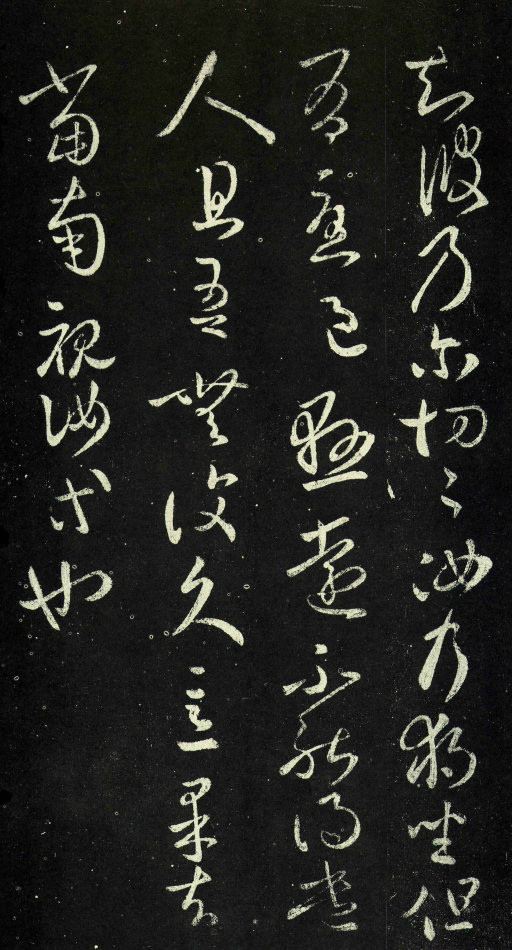

書道は中国の伝統文化の一部であり、その技術は極めて繊細で体系的です。特に、王羲之の技術はその範疇において特異な存在であり、彼のスタイルを理解するためには、まず基本技術を知る必要があります。書道の基本は、ペンや墨の使い方、紙との関係、そして筆の運び方にあります。

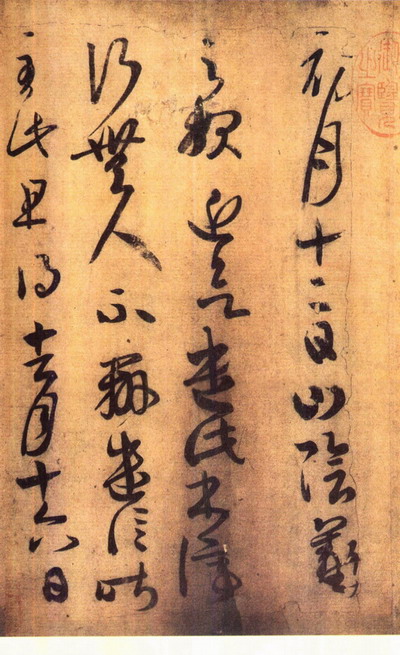

書道では、まず筆をどのように持ち、どの角度で書くかが重要です。王羲之は、筆を軽やかに持つことで、力強さと優雅さを両立させる技法を確立しました。彼の筆致は、瞬時に感情を表現する能力があり、これが後の書道家たちに多大な影響を与えることとなります。

また、墨の濃淡や紙の質によっても書の表情が変わります。王羲之は、これを巧みに活かし、作品に深みと奥行きを与えました。たとえば、彼が特に好んで使用した特製の墨は、他の書道家にも模倣されるほど人気を博しました。このように、王羲之の書道は、技術的な側面だけでなく、作品の持つ表現力にも精緻な配慮が施されていたのです。

2.2 王羲之のスタイル

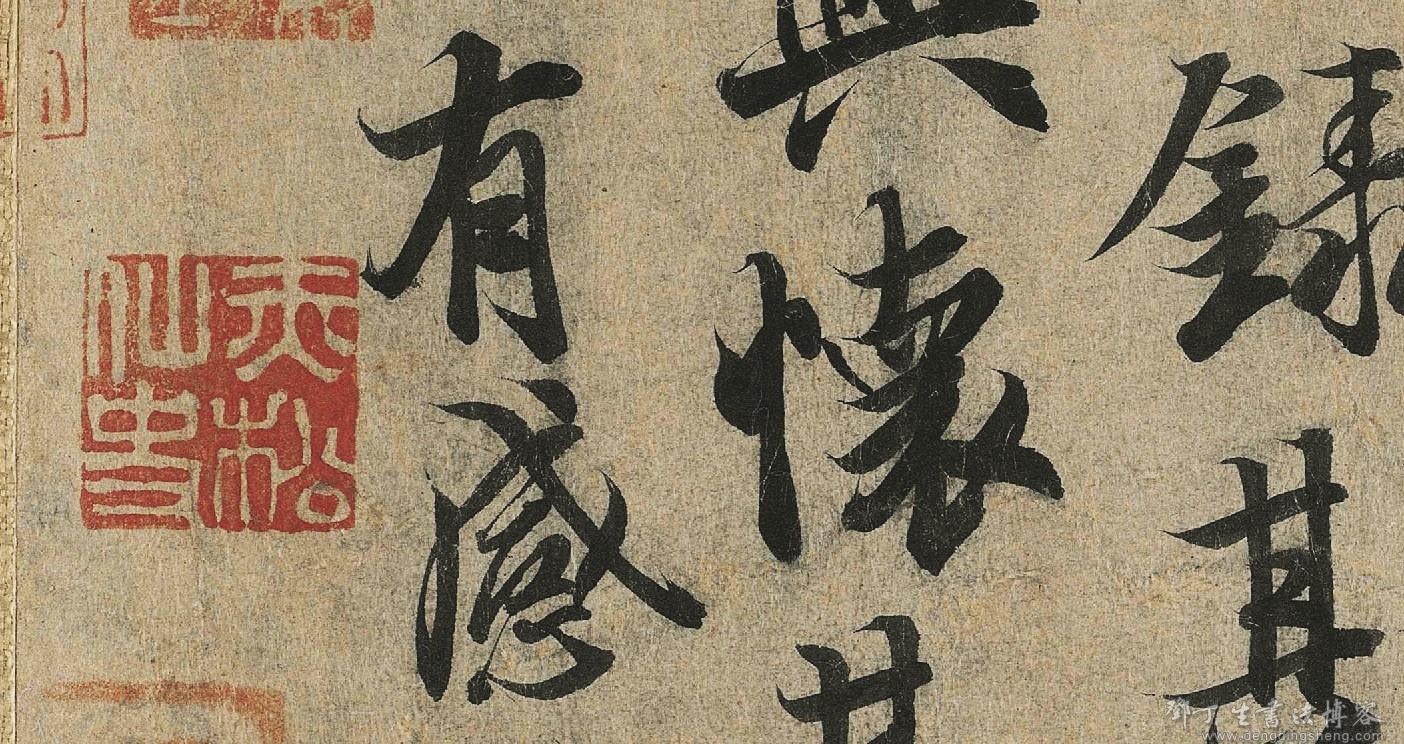

王羲之のスタイルは、書道界での多くの流派の基礎となっており、彼の名は「書聖」として語り継がれています。彼のスタイルは、特に「行書」において際立っており、筆の運びにおける自由さと流動感がその特徴です。行書とは、漢字を流れるように書くスタイルであり、王羲之のスムーズな筆致とリズム感は、見る人に強い印象を与えます。

彼のスタイルには、線の太さや長さの変化、また余白の使い方における巧妙さが見られます。たとえば、彼の作品には一つの字の中に異なる強弱、ボリュームの変化があり、この点が作品に生命を吹き込んでいるのです。王羲之は、これを意識的にコントロールすることで、静と動のバランスを絶妙に保っていました。

さらに、彼の書道は、感情や考えが直接表現されるものであり、彼が書く際の心情がそのまま作品に反映されています。このように、王羲之のスタイルは単なる技術を超えたもので、彼の独自の哲学や美学が深く根付いていることが理解できます。

2.3 書道の美学と哲学

書道は、単なる技術的な芸術ではなく、深い美学や哲学に支えられています。王羲之は、書道を通して人生の真理や感情を表現することに重きを置いており、彼の作品にはその哲学が色濃く表れています。彼は、書道を「心を美しく表現する手段」と考え、そのために必要な精神性を大切にしていました。

この美学の重要な要素は、感情の自由な表現にあります。王羲之は、筆を動かすことで自身の感情を解放し、その影響を周囲に伝えることができると信じていました。彼の作品を見ると、その背後には、喜びや悲しみ、思索といった様々な感情が込められていることが感じられます。このような哲学は、書道の表現にさらなる深みを与え、観る者に強く訴えかけます。

また、王羲之の美学は、自然との調和とも強く結びついています。彼は、自然のリズムや形を取り入れ、自らの筆運びを調和させることで、書道における美を創造しました。彼の作品は、自然の中にある美しさや調和を表現する手段であり、その結果として、王羲之の書道は時代を超えた普遍的な美の象徴となっています。

3. 王羲之の伝説と都市伝説

3.1 神秘的な逸話

王羲之にまつわる逸話は数多く存在しており、彼の名声をさらに高める要因となっています。例えば、彼が書道をしていると、周囲にいつも不思議な現象が起こるとされていました。一部の人々は、彼が書をした場所に霊的な力が宿ると信じており、その場所が聖地として崇められることもありました。

特に彼が友人たちと詩会を開いた際の逸話が有名です。その場で書かれた『蘭亭序』の神秘的な力については、多くの伝説が語られています。その中には、字が光を放ったり、書かれた内容が読まれることによって、周囲の人々に感動を与えたという話もあります。この逸話らは、彼をただの書道家としてではなく、神秘的な存在として描くものです。

また、王羲之は、ある日特別な夢を見たとも言われています。その夢の中で、彼は古代の偉大な書道家たちと会話を交わし、自らの技術を高めるための教えを受けたというのです。この逸話も、王羲之がただ技術を学んだだけでなく、精神的な成長を遂げた象徴として語り継がれています。

3.2 作品にまつわる神話

王羲之の作品は、多くの神話や伝説に取り囲まれています。特に『蘭亭序』については、さまざまな神秘的な話が後世に伝えられています。たとえば、この作品を書いた後、王羲之は自らの筆が特別な力を持っていると感じ、その力が作品に宿っていると信じていました。これにより、『蘭亭序』は単なる書道の作品ではなく、神聖なものとして崇められるようになりました。

また、彼の作品には、書いた者の精神状態や感情が色濃く現れると信じられており、そのために王羲之の書は特別な力を持つとされていました。このような信念は、彼の作品をただの芸術として見るのではなく、その背後にある精神性や哲学的な意味を考えるきっかけにもなります。王羲之の書道は、物質的な存在を超えた何かを表現しているとされ、その神秘性は今もなお多くの人々の心を捉えています。

さらに、彼の作品には妖怪や精霊が出現したという伝説も存在します。このような物語は、王羲之の書が持つ力を強調し、信仰の対象として彼を捉える傾向にあったことを示しています。王羲之の書道は、単なる芸術作品の域を超え、多くの人々にとって神秘的な存在となり続けています。

3.3 王羲之と霊的な側面

王羲之は書道を通して、霊的な側面にも深く関わっていたとされています。彼の作品は、物理的な美しさだけでなく、精神的な深みを持っていると信じられており、そのため彼の書道には神秘的な力が宿っていると考えられていました。王羲之自身も、書道が持つ精神的な側面を大切にしており、彼の技術はその信念に基づいて形成されていきました。

彼が書道を通じて表現した感情や思想は、作品を鑑賞する人々に深い影響を与えます。このような影響は、書道が単なる視覚芸術であるだけでなく、心を打つメッセージを持つものであることを示しています。王羲之の作品は、見た目の美しさ以上のものを提供し、観る者に対して思索を促すのです。

また、王羲之と霊的な側面に関する伝説も数多く存在しています。その中には、彼が書道をする際に、霊的な導きやインスピレーションを受けたという話があります。彼の思想や技術が成り立つ根底には、そうした霊的な体験があったのかもしれません。このように、王羲之の書道には、技術だけでなく、精神的な側面が重要な役割を果たし、彼を囲む数々の伝説に彩られているのです。

4. 王羲之の文化的影響

4.1 書道界への影響

王羲之の書道は、彼の死後も長い間、書道界における触媒として機能し続けました。彼の技術やスタイルは、その後の書道家たちに強い影響を与え、多くの流派が王羲之を模範とするようになりました。特に、行書と呼ばれるスタイルについては、彼の影響が顕著に見られ、後世の書道家たちはその美しさと技術を追求しました。

王羲之の作品は、数多くの書道教科書や教材の中で取り上げられ、書道教育の重要な一部として位置づけられています。彼の技術を学ぶことは、現代の書道家にとっても基本となる部分であり、その影響は絶大です。特に、彼の筆遣いや構成力は、書道教育の中で重視され、若い段階から学び続けられています。

また、彼のスタイルは、他のアートやデザインにも影響を与えました。書道が持つ美しさや表現力は、様々なアートフォームに応用され、書道の枠を超えた広がりを見せています。このように、王羲之の影響は書道界にとどまらず、広範囲にわたる文化的な影響を与えているのです。

4.2 日本における王羲之の受容

王羲之の影響は、日本においても大きな役割を果たしました。特に、平安時代に王羲之の作品が日本に伝わり、それ以降の書道家たちは彼を模範としました。日本の書道界では、王羲之のスタイルが「王字」と呼ばれる書体として認められ、多くの書道家たちがその技術を学びました。

たとえば、平安時代の著名な書道家である空海や小野道風などが王羲之の影響を受け、彼らの作品にはそのエッセンスが色濃く表れています。王羲之の作品は日本の書道においても評価され、特に『蘭亭序』は日本の書道の中でも特別な位置を占めています。そのため、王羲之の作品は日本の書道教育においても重要視されています。

また、近年では王羲之に関する展覧会が日本各地で開催され、彼の作品や書道技術が紹介されています。これにより、より多くの人々が王羲之の魅力を再発見し、彼の精神や技術を引き継ごうとしています。このように、日本における王羲之の受容は、書道文化を豊かにし、さらに発展させる重要な役割を果たしています。

4.3 現代における王羲之の影響

現代においても、王羲之の影響は多くの書道家だけでなく、アート全般においても注目されています。特にデザインや現代アートにおいて、王羲之の書道スタイルが取り入れられることが増えてきています。彼の流麗な筆致や力強い形状は、現代のグラフィックデザインやインスタレーションアートにも応用され、書道が持つ美しさを新しい形で表現しています。

また、デジタル技術の発展により、書道に対するアプローチも変わってきました。多くの書道家がオンラインプラットフォームを利用し、王羲之の技術やスタイルに基づいたデジタル作品を制作するようになりました。これは伝統的な書道の枠を超え、新たな表現手段として生まれ変わる瞬間を示しているのです。

さらに、王羲之の思想や美学が現代社会においても重視されている点も注目に値します。彼が提唱していた「心の美」を求める姿勢は、現代の忙しい生活においても、人々が求める価値観に合致しています。このように、王羲之の影響は単なる技術やスタイルにとどまらず、思想や価値観にも触れ、現代に生きる人々にとって重要な存在となっているのです。

5. 王羲之と書道の未来

5.1 書道教育の現状

書道教育は、近年ますます重要視されています。特に王羲之の存在は、教育の中での研鑽を促進する役割を果たしています。多くの書道教室や学校が王羲之の技術や精神を学ぶことを重視し、彼の作品を教材として取り入れています。これにより、書道の素晴らしさや可能性を感じる若い世代が増えています。

持続可能な書道教育は、王羲之の教えを基にしたカリキュラムを通じて、技術だけでなく、ストーリーや歴史を学ぶことも重視されています。書道を学ぶことで、学生たちは文化的な背景や感情を理解し、自己表現する手段を学くことができます。王羲之の作品からは、ただの筆遣いや技法ではなく、感情や思考を表現する力を学ぶことができるのです。

書道教育は、国内外を問わず広がりを見せており、特に海外では日本の書道が新たな文化として受け入れられています。王羲之の影響を受けた教育プログラムが多く存在し、グローバルな文化交流が進む中で、書道が新しい形で発展する可能性を秘めています。

5.2 デジタル時代の書道

デジタル時代の到来は、書道にも大きな変革をもたらしています。デジタル技術を駆使することで、王羲之のスタイルを再現したり、新たな作品を生み出すことが可能になりました。多くのアーティストは、伝統を踏まえつつも現代的なアプローチを試み、王羲之のイメージを新たな形で表現しています。

デジタル書道は、書道を行う上での敷居を下げ、多くの人にその楽しさを提供しています。また、オンラインプラットフォームを通じて、王羲之の技術を学ぶための講座やワークショップが開かれることも増え、国を超えた交流が進んでいます。これにより、彼の作品や技術がより多くの人々に広まり、現代の文化として根付くことでしょう。

また、デジタル時代における書道は、新たな表現方法を模索しています。映像やインタラクティブな作品として王羲之のスタイルを応用するアーティストたちが現れることで、書道の可能性が広がる場面が増えています。これにより、王羲之の影響は新しい形で現代アートに反映され、未来の書道に新たな風を吹き込むことになるでしょう。

5.3 王羲之の精神を引き継ぐために

王羲之の精神を引き継ぐためには、彼が示した道を学び、深めていくことが重要です。書道という芸術は、技術の習得だけではなく、感情や思想を表現することで成り立っています。王羲之が重視した「心の美」を理解し、その精神を持って書道に取り組む姿勢は、今後の書道家たちの大切な指針となります。

また、王羲之の作品や生涯から学ぶことは、多くの人々にとって示唆に富んでいます。彼が政治家としての活動を通じて培った知恵や感情、さらに自然との調和を追求した姿勢は、現代社会においても重要な教訓となるでしょう。彼のように、真に自分の表現を追求し、深い思考を持つことで、書道をより豊かなものにしていくことが期待されます。

最後に、王羲之の精神を次世代の書道家たちに伝えるために、書道教育や文化交流がますます重要になるでしょう。文化の継承は、王羲之から始まり、次なる世代に引き継がれるものであり、彼の存在は永遠の灯をともすものと信じています。このように、王羲之の影響を受けた書道の未来は、伝統と革新が交錯する新しい舞台で展開されることでしょう。

終わりに、王羲之の生涯や書道は、ただの芸術ではなく、文化の中心に位置するものであり、今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。彼の存在は、書道を学ぶ者、愛する者にとっての道しるべであり、これからも彼の精神を大切にしていきたいものです。