日本には多くの興味深い都市伝説が存在し、それらは地域社会の文化や価値観を反映する重要な要素となっています。これらの伝説は、口伝えで広がり、時にはメディアによって再構築されることで、私たちの日常生活の中に息づいています。本記事では、日本における有名な都市伝説について、起源や特徴から具体的な伝説の例、そしてそれらの社会的影響や文化的意義にまで迫っていきます。

1. 都市伝説の起源と特徴

1.1. 民間伝承との関係

日本の都市伝説は、古くから存在する民間伝承との強いつながりがあります。民間伝承は、地方の風習や生活様式を反映し、特定の地域や時代に根ざした物語です。一方で、都市伝説は都市生活の中で生まれ、現代社会の価値観や心理を映し出すものです。民間伝承が地域性を持つのに対し、都市伝説は全国的に広がりやすく、多様な解釈が可能です。

このように、都市伝説は民間伝承の要素を引き継ぎながらも、新たなストーリーを紡いでいく特徴を持っています。例えば、昔話のように教訓的な側面を持ちつつも、現代の社会問題や人々の不安感を反映したものが多く見られます。都市伝説は、社会情勢や人々の心情を映す現代の新しい民間伝承と言えるでしょう。

1.2. 都市伝説の定義

都市伝説とは、特定の地域や社会に存在する虚構の物語で、通常は恐怖や謎、驚きの要素を持っています。これらの話は、実際の出来事や似たような事例から派生していることが多く、信じられることもあります。一般的には、友人や知人から聞いた話として語られることが多く、忘れがたい印象を与えるため、瞬時に広がる傾向があります。

例えば、「口裂け女」は日本全国で知られる都市伝説ですが、その起源は地域によって異なります。この話は、単なる恐怖の話に留まらず、さまざまな解釈やバリエーションを持つため、他の地方でも異なるストーリーが存在します。このように、都市伝説はシンプルな物語である一方、文化的なミクスチャーとしても機能しています。

1.3. 日本文化における都市伝説の重要性

都市伝説は日本の現代文化において重要な役割を果たしています。特に、都市生活をする中での人々の不安や恐怖感を反映し、彼らの心情を代弁する存在であると言えるでしょう。都市伝説は単なる娯楽ではなく、心理的なメッセージや社会的な警鐘として機能することがあります。

また、都市伝説は世代を超えて語り継がれることで、共有の記憶や文化を形成します。その結果、地域や都市におけるアイデンティティの一部となり、伝説そのものが地域の文化遺産としての価値を持つようになります。このように、日本における都市伝説は、ただの恐怖話ではなく、文化的な意義を持つ重要な要素と言えるでしょう。

2. 有名な日本の都市伝説の紹介

2.1. 口裂け女

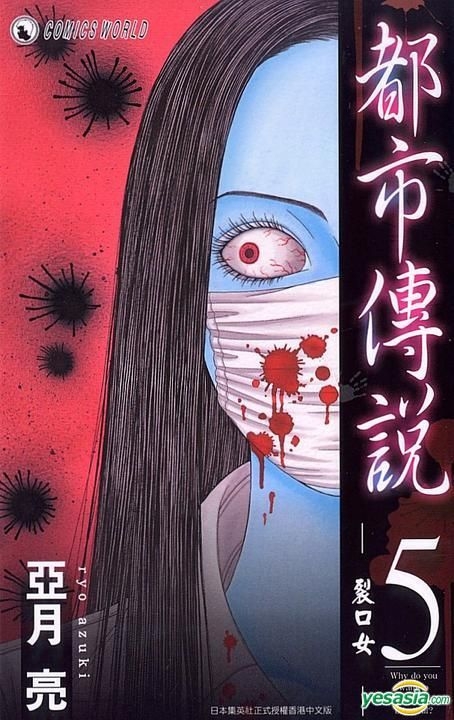

「口裂け女」とは、日本の代表的な都市伝説の一つで、1980年代に特に有名となりました。この伝説は、顔が裂けた女性が登場し、道を歩いている人々に対して「私、綺麗?」と問いかけるもので、答え次第で恐ろしい結末が待っているというものです。このストーリーが広がる背景には、若者たちの間で流行っていた独自の恐怖体験への興味があると考えられます。

口裂け女の姿は、さまざまなメディアや映画に影響を与え、今でも多くの人々に語り継がれています。この都市伝説は、特に夜道を歩く際の恐怖心を増幅させ、人々に注意喚起を促す役割も持っています。さらに、この話にはさまざまなバリエーションが存在し、地域によって異なる解釈やエピソードが伝わっています。

2.2. ひきこさん

ひきこさんは、特に1990年代から2000年代初頭にかけて盛り上がった都市伝説で、警告としての役割を持っていると言えます。この伝説は、優しい顔をした女の子が突然消え、次の日には別の地域で他の人をさらうという形で広がります。親たちにとって、子どもを守るための警戒心を高めるメッセージとして受け取られることが多いです。

その影響力は、映画や小説などのサブカルチャーでも確認でき、さまざまなメディアで取り上げられることで、さらに話題を呼びました。この伝説は、単なる恐怖の物語だけでなく、誰しもが当てはまる身近な問題として共感を得ることができる点に特徴があります。

2.3. んならばのバス

「んならばのバス」という伝説は、ある地方のバスがいつの間にか消えるという話です。このバスに乗ることで、行き先が明確でない恐怖を感じることができるため、特に夏になると語られることが多い伝説です。この話は、バスという身近な存在に焦点を当てており、都市生活の不安や現代社会の人々の孤独感が反映されています。

この伝説は、地域の特性や社会の変化によって変容していくこともあります。そのため、地方の人々にとっての「んならばのバス」は、土地に深く埋まった恐怖の象徴として知られ、伝承や物語の流布によって新たな魅力を帯びることが多いです。

3. 都市伝説の社会的影響

3.1. 若者文化と都市伝説

都市伝説は、若者文化に強い影響を与えています。特に、友人や同級生との間での語り合いは、都市伝説の重要な側面です。彼らは、新しい物語を生み出しながら、遊びやエンターテイメントとして楽しむことがあります。このような文化は、ストリートや学校の中で広まり、若者たちのコミュニケーションの一環となっています。

また、都市伝説はデジタル世代において新たな形で発展を遂げています。SNSやオンラインフォーラムなどでの共有は、瞬時に情報が拡散され、新しいバリエーションや分派が登場する場となっています。これにより、都市伝説はさらに進化し、多様な世代に広がることで、より深く若者文化に根ざすことができるのです。

3.2. メディアの役割

都市伝説はメディアによっても広がり、時には再構築されることがあります。映画、テレビ番組、書籍、漫画など、さまざまなメディアが都市伝説の伝播を助け、その影響力を増大させています。たとえば、映画化された都市伝説は、新しい世代にとっての恐怖体験を提供し、興味を引き続ける要素として作用しています。

このように、メディアは都市伝説の普及において重要な役割を果たすと同時に、伝説そのものの内容や解釈に変化を与えることがあります。視覚的な表現やドラマティックな要素が加わることで、より刺激的な物語が形成され、人々の記憶に残ることも多いのです。

3.3. 都市伝説と恐怖の心理

都市伝説は、恐怖を感じる心理を促進するための重要な要素を持っています。多くの人々は、知らない恐怖や神秘的な存在に惹かれる傾向があり、都市伝説はその心理を利用して広がります。特に、不安定な社会情勢や不確定要素が多い現代において、都市伝説は人々のストレスや不安を減らす役割があると言えるでしょう。

恐怖体験への興味は、エンターテインメントの一環として楽しむことができるため、多くの人が都市伝説に魅了されます。実際、都市伝説をシェアする行為は、共感や連帯感を生む一方で、人々の心の隙間を埋める手段ともなり得るのです。

4. 現代における都市伝説の進化

4.1. インターネットと都市伝説

インターネットの普及により、都市伝説は新たな進化を遂げています。オンラインコミュニティやフォーラムでは、ユーザーが自由に物語を作り、共有することが可能になっています。また、動画サイトやSNSなどのプラットフォームでは、視覚的な表現が容易になり、リアルタイムでの伝播が促進されています。

これにより、従来の口伝えとは異なる形で都市伝説が広まることができますし、また新しいバリエーションが生まれる基盤にもなっています。例えば、映像を利用した都市伝説の解説や再現動画は、視聴者に強い印象を与え、伝説そのものの魅力を引き出しています。

4.2. SNSでの拡散と新たな伝説

SNSは、都市伝説の拡散に大きな力を発揮しています。特に、TwitterやInstagramなどのプラットフォームでは、短文や写真、動画を通じて情報が瞬時に広まります。このような環境下で、ユーザーは伝説に関連する新しいストーリーを投稿し、それがさらなる拡散を呼ぶという好循環が生まれています。

最近では、ハッシュタグを利用した都市伝説の投稿も増えており、特定のテーマに基づいた物語が作られることもあります。これにより、ユーザー同士の共感や話題が生まれ、都市伝説の文化がより活性化しています。

4.3. デジタル時代のストーリーテリング

デジタル時代において、ストーリーテリングの手法も変わっています。多くの人々がスマートフォンやパソコンを通じて、新しい物語をシェアすることが日常となっており、ストーリーが瞬時に形を変えることがあります。このペースの速い環境では、都市伝説が生きた物語として、常に進化し続ける必要があります。

特に、インタラクティブな要素が加わることで、ユーザーが物語の展開に参加することも増えています。これにより、単なる受け身な存在ではなく、物語の創造者としての役割を持つようになります。このような進化は、都市伝説の魅力をさらに増強しています。

5. 都市伝説の文化的意義

5.1. 社会の反映

都市伝説は、その時代の社会や文化の反映であると考えられます。特に、不安定な社会情勢や心理的な恐怖感が背景にある時期には、特定の都市伝説が急速に広まることがあります。これらの伝説は、一般社会の中での共通の不安や懸念を表現する手段として機能するため、注意深く観察する価値があります。

さらに、都市伝説は、社会問題や道徳観念に対する反応としても現れます。たとえば、子どもへの警告としての役割を果たす伝説も多く、その背後には特定の価値観や倫理観が存在します。このように、都市伝説は社会との相互作用を通じて成り立っており、文化的な意義を持つ存在とされています。

5.2. 教訓としての役割

都市伝説は教訓を含む重要な役割も果たしています。特に、若者たちに対する注意喚起や警告の意味合いを持つことが多く、物語を通じて道徳的なメッセージを伝えることができるのです。例えば、「ひきこさん」の話には、子どもたちに対する警戒心を呼びかける隠れた教育的な要素があります。

また、都市伝説にはしばしば未来への警告や疑問が盛り込まれています。社会に対する批判的な視点や、個人のライフスタイルに対する変化が反映されることが多いため、文化的なメッセージを持つストーリーとして、今後も語り継がれることが期待されます。

5.3. 中庸のメッセージ

都市伝説は、しばしば過激なストーリーを持ちながらも、その中には中庸のメッセージが隠されることがあります。恐怖や不安に対するヒントが含まれている一方で、それらを通じて人々が共感し、学びを得ることができる点が重要です。このように、都市伝説は単なるエンターテインメントに留まらず、日常生活の中で考えさせるきっかけを提供しています。

このような文化の一端として、都市伝説はその恐怖を通じて人々が直面する疑問や問題を炙り出します。この対話の中で、中庸の価値観や正義感が育まれ、人々が共鳴することに繋がります。都市伝説は、時として脅威となるかもしれませんが、同時に社会の健全性を反映するものでもあるのです。

6. 結論

6.1. 日本における都市伝説の未来

日本における都市伝説の未来は、インターネットやSNSの影響を受けてさらに多様化し、進化していくことでしょう。特に、次世代の若者たちがどのように都市伝説を受け入れ、再構築していくのかが鍵となります。彼らの創造力によって新しいストーリーが誕生し、それがまた新たな文化を形成する可能性もあります。

6.2. 文化遺産としての価値

都市伝説は単なる恐怖話ではなく、日本の文化における重要な遺産とされています。これらの物語は、歴史や地域の特色を反映し、時代を超えて語り継がれることで、我々の文化を形作ってきました。これからも、世代を超えたストーリーとして、都市伝説は生活の一部であり続けるでしょう。

6.3. 読者へのメッセージ

最後に、日本の都市伝説を通じて、私たちは社会や文化の深淵に目を向け、自らの価値観を見つめなおすきっかけを得ることができます。都市伝説は、それを語る人々の声、聞く人々の心情を反映した生きた物語です。今後もその魅力に触れ、現代の文化を一緒に考えていきましょう。

終わりに、読者の皆さまにはぜひ自分自身の周りに存在する都市伝説を探し、語り合うなかで日々の生活を豊かにすることを願っています。