中国絵画と日本文化の交流は、数世紀にわたって続いてきた fascinatingなテーマです。この交流は、単に芸術的な影響だけでなく、両国の文化や生活様式にも大きな影響を与えてきました。中国から日本への絵画の伝播や影響を通じて、両国の美術や文化の多様性が現れるのです。ここでは、中国の美術館、伝統的な中国絵画、日本への受容、そして近現代に至る相互作用について詳しく見ていきましょう。

1. 中国の美術館と伝統的な中国絵画の概要

1.1 中国美術館の役割

中国には数多くの美術館があり、それぞれが独自の役割を果たしています。例えば、中国国家博物館や故宮博物院は、歴史や文化の遺産を展示するだけでなく、訪問者が中国の広範な芸術的伝統を理解するための教育の場ともなっています。美術館では、古代から現代に至るまでの中国絵画、書道、彫刻などが展示されており、これらの作品を通じて中国文化の深さと豊かさを伝えています。

美術館はまた、国際的な対話や交流のプラットフォームでもあります。特に、アジアの他の国々、例えば日本や韓国との文化交流を促進するための特別展やワークショップが頻繁に行われています。これにより、訪問者は他国の文化との関連性を学ぶ機会を得ています。

さらに、美術館は中国の若手アーティストにとっても重要な場所です。彼らの作品を展示することで、伝統的な技法を受け継ぎつつも革新を図る機会を与えられています。これらの活動は、中国の文化と美術が今後も進化していくための重要な要素となっています。

1.2 伝統的な中国絵画の技法とスタイル

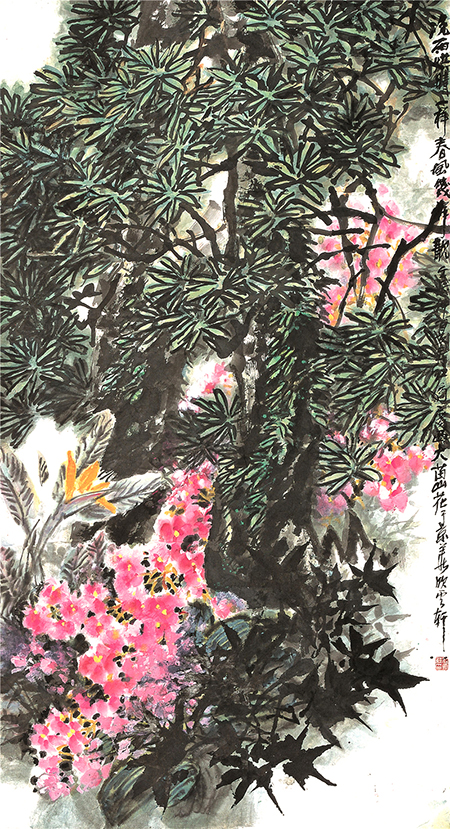

伝統的な中国絵画は、豊かな技法と多様なスタイルが特長です。主に「山水画」「花鳥画」「人物画」などのジャンルに分かれ、それぞれに特色があります。山水画は、自然の風景を描く技術で、中国の哲学や自然観を反映する作品が多く見られます。特に、北宋の画家・范寛や南宋の画家・梁楷の作品は、その代表例とされています。

技法としては、墨の使い方が非常に重要です。墨の濃淡や筆の使い方によって、絵の表情が大きく変わります。また、透視の技法も独自に発展し、奥行きを感じさせる描写が可能となっています。特に、「工筆」と呼ばれる緻密な描写技法は、中国絵画の重要なスタイルであり、細部まで丁寧に描かれることで作品に深みが出ます。

さらに、素材や道具の使用も重要です。伝統的な中国絵画では、絹や和紙が使用されることが多く、これらの表面の特性が画材の使い方に影響を与えています。筆は鹿毛や狼毛から作られ、多様なサイズと形状が用意されており、それぞれが異なる効果を生み出します。

1.3 主要な画家とその影響

中国絵画には多くの偉大な画家が存在し、それぞれが独自のスタイルを確立しました。例えば、宋代の画家・李公麟は、その精密な作風で知られ、人物画において特に人気があります。また、清代の画家・徐悲鴻は、西洋絵画の技法を取り入れつつも、中国の伝統を重んじた作品を生み出し、国内外で高く評価されました。

彼らの影響は、日本の画家たちにも多大な影響を与えました。特に、李公麟の技法は日本に伝わり、後の日本画家たちの作品に見られる細密描写に影響を与えています。日本の浮世絵師たちも、中国の画風から多くを吸収しながら、独自のスタイルを発展させていったのです。

さらに、これらの画家たちの作品は、国際的な映画や文献に取り上げられることで、中国絵画の魅力を世界に広めました。その結果、中国絵画は日本だけでなく、アジア全体、さらには西洋のアーティストたちにも影響を及ぼすこととなりました。

2. 日本における中国絵画の受容

2.1 古代から近世にかけての中国絵画の導入

日本と中国の文化交流は古代から始まっており、特に7世紀から9世紀にかけては、大規模な留学生や僧侶が中国から日本に渡りました。これにより、漢詩や書道、絵画など多様な文化が伝わり、日本の芸術界に新たな風を吹き込みました。例えば、平安時代には中国から伝わった山水画の影響を受けた作品が多く生まれました。

特に、8世紀に成立した「万葉集」に見られる描写は、当時の中国の絵画や文学からの影響が色濃く反映されています。また、「唐招提寺」の壁画に見られるように、中国の技法が多く取り入れられたことも、日本の絵画の発展に寄与しました。

これにより、日本の画家たちは中国の技術やスタイルを学び、それを基に独自の表現を模索するようになります。特に鎌倉時代や室町時代にかけて、より明確な中国絵画のルーツが日本の絵画スタイルに組み込まれるようになりました。

2.2 日本の絵画における中国様式の影響

日本の画家たちは、中国絵画のスタイルを取り入れつつ、それを日本文化独自のものに変化させていきました。たとえば、江戸時代の浮世絵は、中国の絵画技法やモチーフを反映していますが、日本特有の色彩感覚やテーマが加わり、独自のアートスタイルを確立しました。

また、特に中国山水画の影響を受けた日本の作家たちは、その技法を用いながら、季節感や詩情を強調する作品に仕上げました。日本の文化や自然を反映した作品は、ただの模倣ではなく、独自の感性が盛り込まれています。

さらに、近世に入ると、文人画が台頭し、これは中国の文人画に大きな影響を受けています。日本の文人たちは中国画の技法を学び、自らの生活や思想を反映させた作品を増やしました。このように、日本における中国絵画の影響は多岐にわたり、さまざまなスタイルやテーマに変化していったのです。

2.3 重要な作品とその評価

日本における中国絵画の受容を象徴する重要な作品には、浮世絵の中で描かれた中国の風景や人物が挙げられます。特に、歌川広重の「名所江戸百景」シリーズには、中国の山水画を意識した風景が多く見られます。里山や川の風景が描かれ、そこの自然に対する愛情が込められた作品となっています。

また、江戸時代の画家である狩野派は、中国の山水画を基に日本の自然や歴史を題材とした作品を数多く残しました。特に、「狩野元信」による「松林図」は非常に評価が高く、晴れやかな空と松の木が見事に描かれています。このような作品は、中国絵画の影響を受けつつも、日本の独自性を表現しています。

これらの作品は、現代においても美術館やギャラリーで高く評価されており、中国と日本の文化交流の歴史的な証明として位置づけられています。もっと広い視点で見ると、これらの作品は両文化の理解と尊重を促進する役割も果たしています。

3. 文化交流の具体例

3.1 銅版画と中国絵画の融合

銅版画は、日本で特に江戸時代に普及した版画技術ですが、中国絵画との融合には特に興味深い点がいくつかあります。日本の銅版画は、中国の絵画からの影響を受けており、特に技術的な部分での交流が見られます。銅版画の技法は、他の版画技術と同様に、雁皮和紙や特製の墨を用いて、細かな表現を可能にしました。

江戸時代には、日本の版画アーティストが中国の風景や文化をテーマにした銅版画を制作することが一般的でした。たとえば、葛飾北斎の「富嶽三十六景」には、中国の名山や名所を模した景色が描かれています。これは、中国の山水画のテーマを吸収しつつ、日本の自然を反映させた優れた作品です。

このように、中国絵画の影響は、日本の版画技術に新たな視点を提供し、双方の文化にとって意義深い成果を生み出しました。銅版画は今もなお、日本のアートシーンで重要な役割を果たしており、その伝統は中国の影響を色濃く受けています。

3.2 名所絵と中国山水画の関係

名所絵は、日本の風景を描いた作品の中でも特に人気のあるスタイルで、中国の山水画から多くのインスピレーションを受けています。名所絵の特徴は、特定の場所や景観を描写することが主なテーマであり、このスタイルは中国の山水画と非常に類似しています。

例えば、歌川広重の「東海道五十三次」シリーズは、中国の山水画の要素を取り入れながら、日本の風景を描写した名作です。日本の風土や風景が繊細に再現され、この作品は当時の人々にとっても大変人気がありました。中国の山水画の特徴である遠近法や細密描写を用いることで、作品はより深みをもったものとなっています。

このように、名所絵と中国山水画の関係は、単なる模倣ではなく、相互に影響を与え合った結果であることが明確です。日本のアーティストたちは、中国の技術を自らの文化に合った形でアレンジし、新たなアートスタイルを築き上げていったのです。

3.3 交易と文化交流がもたらした影響

古代から近世にかけて、日本と中国の間で行われた交易は、両国の文化交流の根幹を成していました。この交易を通じて、中国から日本に多くの美術品や書物が流入し、両国間の文化的な絆が深まりました。特に東シナ海の貿易路は、多様な文化を交錯させ、双方の国に新たな視点をもたらしました。

こうした文化交流の結果、日本では中国の絵画技法やスタイルが広く受け入れられ、独自のアートシーンが形成されました。例えば、唐時代に伝わった「四季の絵」は、中国の自然観や美意識を基にしながら、日本の風土を巧みに再現した作品群となったのです。

また、交易により、視覚的なコピーだけでなく、思想や哲学も交換され、アーティストたちが自らの作品に中国の影響を反映させることを可能にしました。このように、交易は経済的な利益だけでなく、文化的な交流と認識の拡大にも寄与したのです。

4. 近代における中日絵画の相互作用

4.1 20世紀の画家による影響

20世紀に入ると、中国と日本の画家たちの交流はさらに活発化しました。特に、日本の洋画家たちは中国の伝統文化と西洋文化を結びつけ、新たなスタイルを創造するために、中国の技法やモチーフを取り入れるようになりました。たとえば、近代派の画家である竹内栖鳳は、中国の山水画を恋愛や人生の象徴的な表現で用いた作品を制作しました。

さらに、戦後の新しい波の中で、中国の伝統画技法を学ぼうとする日本のアーティストが増え、相互の影響を大いに受けています。特に、現代の中国画家たちが日本へ数多く来て交流会や展覧会を持ち、互いの表現を研究し合う姿が見られます。

このような相互作用は、両国の画家たちに新たなインスピレーションをもたらし、作品の質を向上させる要因となっています。特に、20世紀後半には、このような交流があらゆるメディアで行われるようになり、中国と日本の藝術シーンの発展に大きく寄与しました。

4.2 展覧会と共同プロジェクトの重要性

20世紀における中国と日本のアートにおいて、展覧会や共同プロジェクトは非常に重要な役割を果たしました。例えば、1980年代に行われた「中国の絵画展」などは、日本の美術界で中国を紹介するモデルスタイルを示しました。このような展覧会は、両国のアーティストたちが交流し、互いの作品を研究する場ともなりました。

また、国境を超えた共同プロジェクトも増えています。これにより、アーティストたちはお互いの技術やスタイルを学び合い、それを取り入れた作品を創造することができます。特に「日中友好」や「アートによる架け橋」といったテーマで行われるプロジェクトは、その文化的意義をさらに深めました。

このような交流を通じて、今もなお新たなアートムーブメントが生まれつつあり、未来のアートシーンにおいても文化的交流は重要な要素となることでしょう。

4.3 現代中国絵画の日本での展開

現代において、中国絵画は日本のアートシーンにおいても重要な位置を占めつつあります。多くの現代中国アーティストが日本で展示を行い、その作品は広く受け入れられています。特に、政治的なテーマや社会問題を扱った作品は、日本の観客に強い共感を呼び起こし、彼らの作品が新たな視点をもたらしています。

また、日本のギャラリーや美術館が中国の現代アートにスポットを当てる展覧会を企画することで、アーティストたちの作品を広めていく場面も多く見られます。これによって、現代中国絵画は日本のアート界に素晴らしい影響を与えており、お互いの文化を再評価する機会が提供されています。

このような現代中国絵画の日本での展開は、両国の関係を深化させ、未来の文化交流の可能性を広げるものとなっているのです。

5. 中国絵画の未来と日本文化への影響

5.1 グローバル化と中国絵画の普及

時代が進むにつれて、グローバル化が進行し、中国の文化や美術は大きく世界に広がりを見せています。特に、中国絵画は、国境を越えて多くの国々のアート市場に浸透しています。多くの中国アーティストが国際的な展覧会に出展し、その作品は世界中で高い評価を得ています。

また、インターネットの普及により、中国のアートが日本にも容易にアクセスできるようになりました。オンラインのアートプラットフォームやSNSを通じて、アーティストたちは自らの作品を広めるだけでなく、国際的な観客との対話も気軽に行うことができるようになっています。

このようなグローバル化の進展は、ますます多様化する文化交流を生み出しており、中国絵画は日本文化にも新たな影響を与える要素となっています。

5.2 日本における新たな中国絵画の潮流

現代において、日本における中国絵画の潮流には、さまざまな新しい表現方法が見られます。アーティストたちは、伝統的な技法を継承しつつも、現代的なテーマや技法を取り入れることで、独自のスタイルを発展させています。これにより、アートの多様性がより一層強調され、新たな視点が提供されています。

特に、日本のアーティストたちが中国の伝統的な技術を選んで取り入れ、現代の社会に寄り添った作品を創出するケースも増加しています。例えば、社会問題をテーマとした作品において、伝統技法を用いることで、時間を超えたメッセージを表現しています。これは、中国絵画の伝統と現代社会との橋渡しとなる重要な試みです。

このような新たな潮流は、日本における中国絵画の理解と評価をさらに深めており、文化的な対話を促進する要素となりつつあります。

5.3 文化交流がもたらす未来展望

今後の文化交流において、中国絵画と日本文化はますます密接に絡み合っていくことでしょう。両国のアーティストたちが共に行動し、互いの文化から学び合い、アイデアを交換し続ける限り、新たな展開が期待されます。このプロセスによって、両国の文化が互いに高め合い、未来のアートシーンが豊かになることは間違いありません。

また、国際的な展覧会や共同プロジェクトが続く限り、文化交流はさらに深化し、両国のアーティストが互いの視点を尊重しながら新しいアートを生み出すことが期待されます。これは、単に技術やスタイルの交換にとどまらず、深い文化的理解を促進するものであり、アートを通じて両国の人々がより良い関係を築く基盤ともなるでしょう。

終わりに

中国絵画と日本文化の交流は、歴史的な背景を持つ重要なテーマであり、現代においてもその影響は多岐にわたります。文化の多様性と相互理解を促進するために、これからも両国のアーティストたちの活動に目を向けていく必要があります。中国絵画と日本文化の豊かな交流の未来には、大きな可能性が広がっているのです。