中国の伝統的な書道は、その美しい文字と深い文化的背景から、多くの人々に愛されています。この芸術は単に文字を書くことではなく、感情や思想を表現する手段でもあります。本記事では、中国の伝統的な書道の歴史、種類、必要な道具、基本技術、現代的な意義、楽しみ方について詳しく紹介します。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道は、紀元前の中国で生まれました。その起源は亀甲や青銅器に刻まれた文字に見ることができます。おそらく、最初の書道は実用的な目的で発展したもので、文字の記録や伝達が目的でしたが、次第に美的な要素が加わるようになりました。特に、漢字の形成が進む過程で、書道は単なる文字の表現から、芸術として認識されるようになったのです。

書道の発展は、王朝ごとに異なります。例えば、漢代(紀元前206年-紀元220年)においては、行書や隷書が広まりました。これにより、書道はより自由な表現方法を得ました。また、唐代(618年-907年)には、書道が極限まで洗練され、多くの書家たちが登場しました。特に王羲之は「書聖」と称され、その書風は今でも多くの人々に影響を与えています。

1.2 歴史的な変遷と書体

書道の歴史の中で、様々な書体が誕生し、それぞれに特徴があります。隷書は、漢代に発展し、大衆に普及した書体です。その後、楷書が登場し、文字の形が整えられ、読みやすさが重視されるようになりました。楷書は今でも多くの場面で使用され、学校教育においても基本とされています。

草書は、特に自由な表現が特徴で、書道を学ぶ上で難しいとされる書体です。しかし、その美しさと独自のリズム感は、多くの書道愛好者に支持されています。さらに、行書は、楷書と草書の中間的な存在として、柔らかさと力強さを兼ね備えた書体です。それぞれの書体は、書道を通じて異なる感情やメッセージを伝える手段となります。

1.3 書道と中国文化の関係

書道は、中国文化の中に深く根付いている芸術です。それは、文学、哲学、宗教、さらには歴史的背景とも密接に関連しています。書道を学ぶことは、単に技術を習得するだけではなく、中国の歴史や文化を理解することにもつながります。例えば、道教や仏教の教えを反映した作品が多く存在します。

また、書道は社会的な地位を示す手段として用いられてきました。歴史的には、優れた書道家は高く評価され、時には官職を得ることもありました。このように、書道は個人の表現だけでなく、社会との関わりを示す重要なツールでもあります。

2. 書道の種類

2.1 行書

行書は、筆を使った書道の中でも最も柔軟なスタイルと言えます。楷書の形を基にしながらも、線の流れや速度感が強調され、非常に表現力豊かな作品に仕上がります。行書は、書道初心者から上級者まで幅広く愛されており、日常のメッセージや手紙などにもよく使われます。例えば、結婚式やお祝いのカードに行書を用いることで、より温かみのあるメッセージを伝えることができます。

行書の代表的な書家には、王羲之がいます。彼の行書作品には、「蘭亭序」という有名な作品があり、流れるような美しい字形が特徴です。この作品は、書道だけでなく、文学史においても重要な位置を占めています。行書の学習は、書道の中でも特に楽しさを感じやすく、多くの人々が取り組んでいます。

2.2 楷書

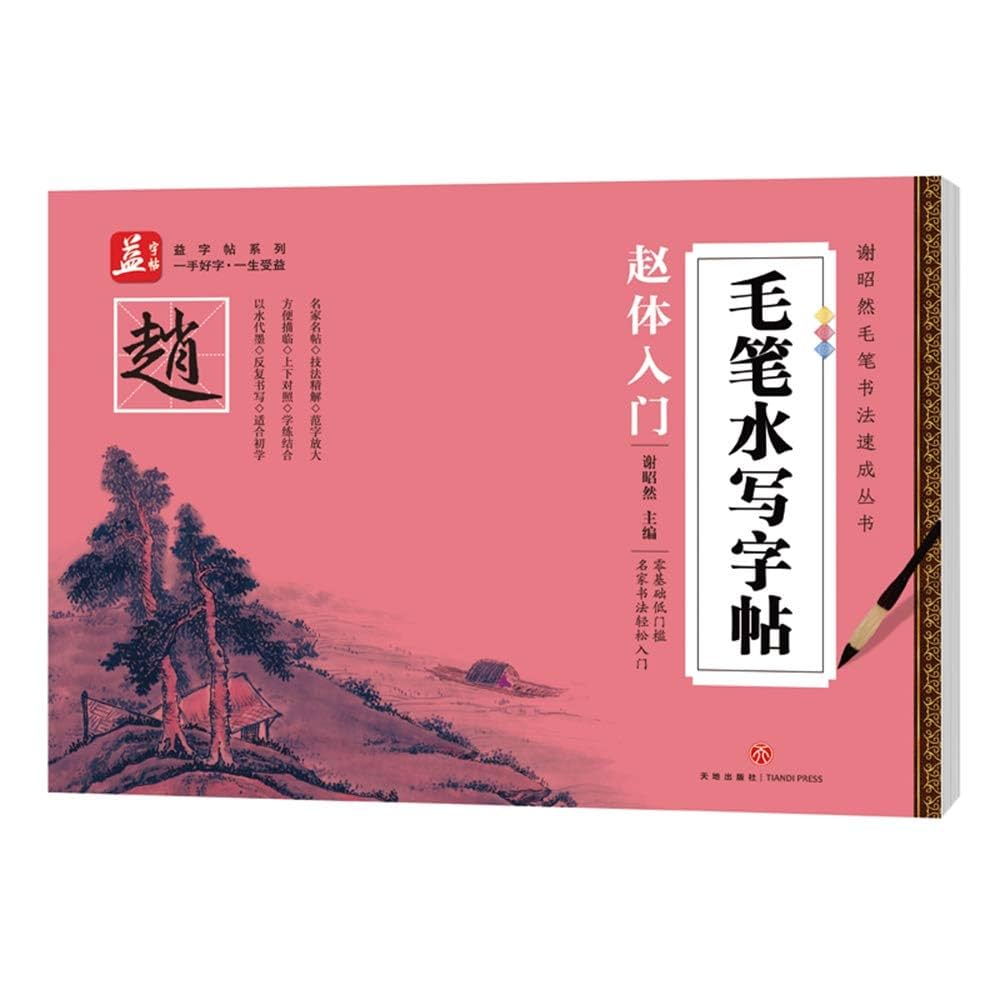

楷書は、書道の中でも最も基本的なスタイルであり、明確で読みやすいため、学校教育の際に教えられることが多いです。楷書は、規則正しい骨格を持ち、古典的な美しさがあります。このスタイルは、書道を学び始めた人がまず習得するべき技術とされています。

楷書には多くの代表的な書家がいますが、例えば顔真卿や柳公権の作品は特に有名です。彼たちの作品は、楷書の中でも独特の表現技法を用いており、力強さや情感を表現しています。また、楷書は公式文書や教科書などに多く使われるため、その存在は私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。

2.3 草書

草書は、書道の中でも自由で流麗なスタイルで、多くの書道愛好者が魅了される書体です。このスタイルは、線が滑らかに繋がり、形が省略されるため、時には読み解くのが難しいこともあります。しかし、草書の美しさは格別であり、武道や音楽などと同様に、流れるような動きが表現されています。

草書を書く際には、通常の筆遣いとは異なり、瞬時にスムーズに筆を運ぶことが必要です。文字の形が大きく崩れるため、書道を学ぶ上で難易度が高いとされていますが、一度習得すれば非常に達成感を感じることができます。草書は、特に詩や歌の表現に多く用いられ、感情の高まりを伝えるために非常に効果的です。

2.4 隷書

隷書は、特に漢代に発展した書体で、書道の歴史の中で重要な役割を果たしました。隷書は、楷書の前身とも言えるもので、書道の発展に影響を与えています。その特徴的な形は、それまでの文字に比べて柔らかく、平面的であり、時にはデコラティブな要素も取り入れられています。

隷書の書き方には、筆の運び方や字形のバランスに大きな注意が必要です。書道の中でも、隷書は特に書家の個性が現れやすく、書道のスタイルの中でも独自の魅力を持っています。特に、旧書や古典的な文献を引用する際に隷書を用いることで、格式や伝統を感じさせる効果があります。

2.5 大字書

今ではあまり一般的ではない大字書は、特に祝賀や特別な行事の際に使われることが多い書体です。このスタイルは、非常に大きな文字を書くことによって、存在感を強調します。また、特に新年や慶事を祝う際には、家の入口や会場に掲げられることもあります。

大字書を書く際の技術は、正確な筆遣いや力強い表現が求められます。そのため、技術的には上級者向けとなることが多いですが、大字書をマスターできた際には、非常に満足感が得られることが多いです。また、大字書は見る人にインパクトを与え、特別な意味を伝える手段として活用されます。

3. 書道に必要な道具

3.1 筆の種類と選び方

書道において最も重要な道具の一つが「筆」です。筆には、様々な種類がありますが、主に3つのタイプに分けられます。それは、硬筆、柔筆、そして混合筆です。硬筆は特に細かい字を書く際に適しており、細部に注意を払うことが求められます。一方、柔筆は流れるような筆文字を作成するために使われます。また、混合筆はそれぞれの特長を兼ね備えており、多用途に活用することができます。

初心者にとっては、最初に選ぶ筆は柔らかさや握りやすさが重要です。特に、初めて書道に触れる場合は、持ちやすく、感覚がつかみやすい筆を選ぶことが望まれます。書道店を訪れたり、オンラインで比較しながら、自分の手に合った筆を見つけましょう。

3.2 墨とその作り方

墨は書道において必須の道具であり、特に自家製の墨を作ることは、書道を学ぶ楽しみの一つでもあります。墨は、墨の材料となる炭を石臼ですりつぶすことで作ります。伝統的には、牡丹石や香木を使うことで、より良い墨を生み出すことができます。墨の濃さや色合いは、その日の気温や湿度にも左右されるため、書道の奥深さを感じることができます。

また、市販の墨も多様性があり、特に「液体墨」と呼ばれるものは、すぐに使えるため便利です。初心者は、液体墨から始め、慣れてきたら自分で墨を作ってみるのも良いでしょう。この過程を通じて、自分自身のスタイルに合った墨の特徴を理解することができ、より一層書道の魅力を感じることができるはずです。

3.3 紙の選定

書道に使用する紙も大変重要です。書道用の紙は、独特の質感や吸収性が求められます。一般的に、和紙や中国の漢字が書かれた「宣紙」が広く使用されています。特に、宣紙は柔らかく、起毛の手触りが心地よいため、多くの書道家が愛用しています。選び方は、目的や書体によって異なるため、テストペーパーで試すことをお勧めします。

また、近年では合成紙や特殊加工のある紙も多く出回っており、書道の新しい表現手法を探るために役立つことがあります。特に、合成紙は筆が滑らかに動き、屋外での使用にも耐えられるため、近年人気を博しています。実際に触れてみて、自分に合った環境を見つけることが重要です。

3.4 印鑑と収納道具

最後に、書道には印鑑も欠かせない重要な道具です。多くの書道家は、その名刺代わりに自分の印鑑を使用します。特に、作品に押す印は、作品に対する重要性を高め、個性を示す手段でもあります。印鑑のデザインや素材にもこだわることができ、お気に入りのものを見つけることで、自分の書道にさらなる深みを加えることができます。

収納道具についても考慮する必要があります。筆や墨、紙を整然と収納することで、書道をよりスムーズに行える環境が整います。特に、筆の保管には注意が必要であり、湿気を避けるための専用のケースやポーチが役立ちます。整理整頓された道具は、書道のクオリティをも高める要素として働きかけてくれます。

4. 書道の基本技術

4.1 筆の持ち方と運筆法

書道の基本技術の一つは、筆の持ち方です。筆を正しく持つことで、運筆もスムーズに行えるようになります。基本的には、親指と人差し指で筆の芯を軽く挟み、中指で支えるように持つと良いでしょう。この持ち方は、筆全体の動きを調整するための重要な位置となります。初めての方は、まずこの持ち方を身に着け、次第に自分に合った持ち方を模索していくことをお勧めします。

運筆法については、筆の動きが書道の表現に大きく影響します。例えば、上から下、左から右への基本的な運び方は、字の形を美しく整えるためにも重要です。特に、点や横線、縦線の運筆には、それぞれ異なる動きが求められ、書道を学ぶ過程で自然に習得することができます。

4.2 字形の構成とバランス

字形の構成も、書道において重要な要素となります。文字には、上部と下部、左右のバランスがあり、それが美しさや読みやすさを左右するため、意識しながら書くことが求められます。特に、同じ書体や文字でも、各書家の字形には個性があり、それが敦厚さや軽やかさにつながることもあります。

例えば、同じ「山」という文字を書くとしても、その人の筆力や運筆法によって形状が変わります。字形を均一にするための練習として、模写や反復練習が効果的です。最初はシンプルな字から始め、次第に複雑な字やフレーズへと移行することで、書道の技術が向上していくことでしょう。

4.3 練習方法と上達のコツ

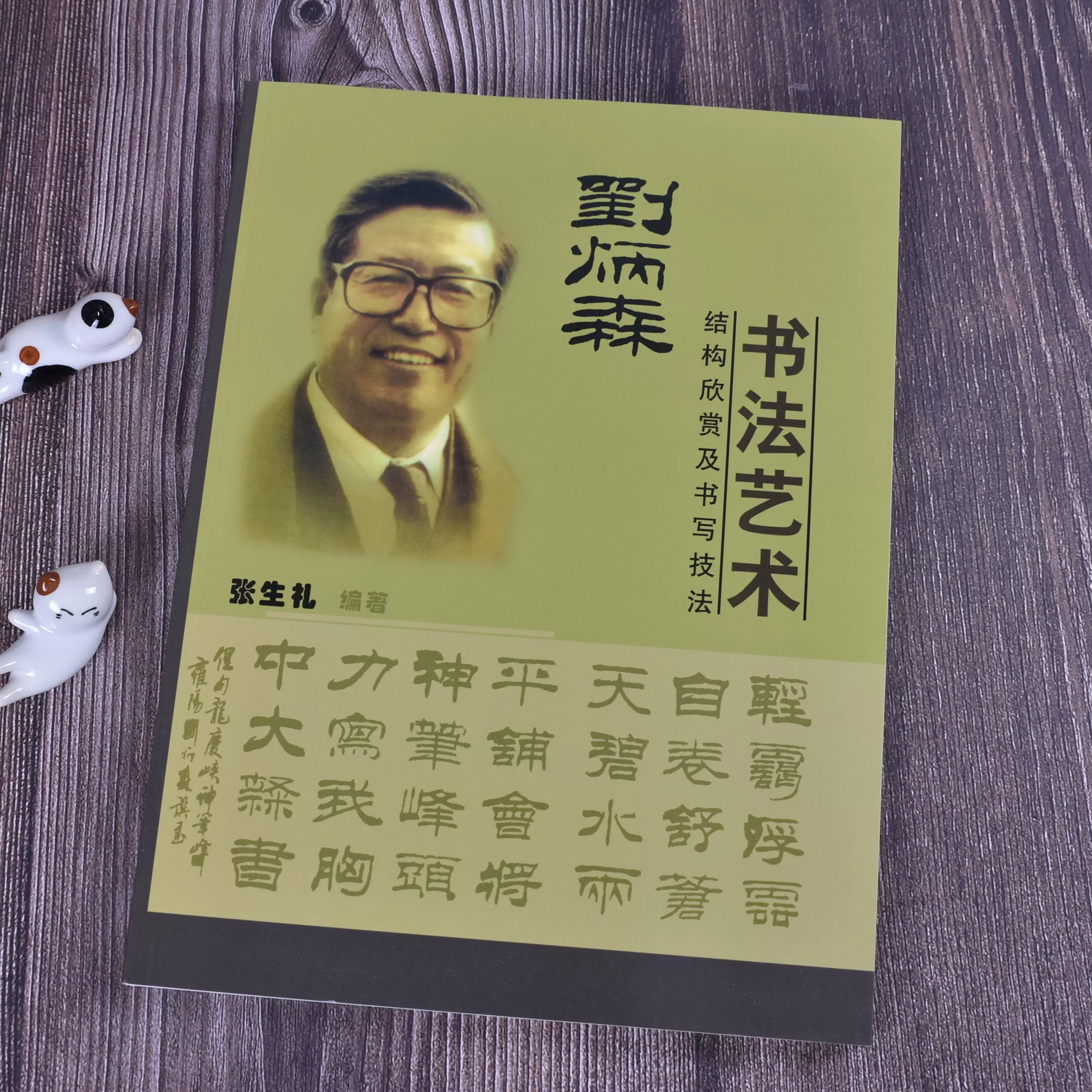

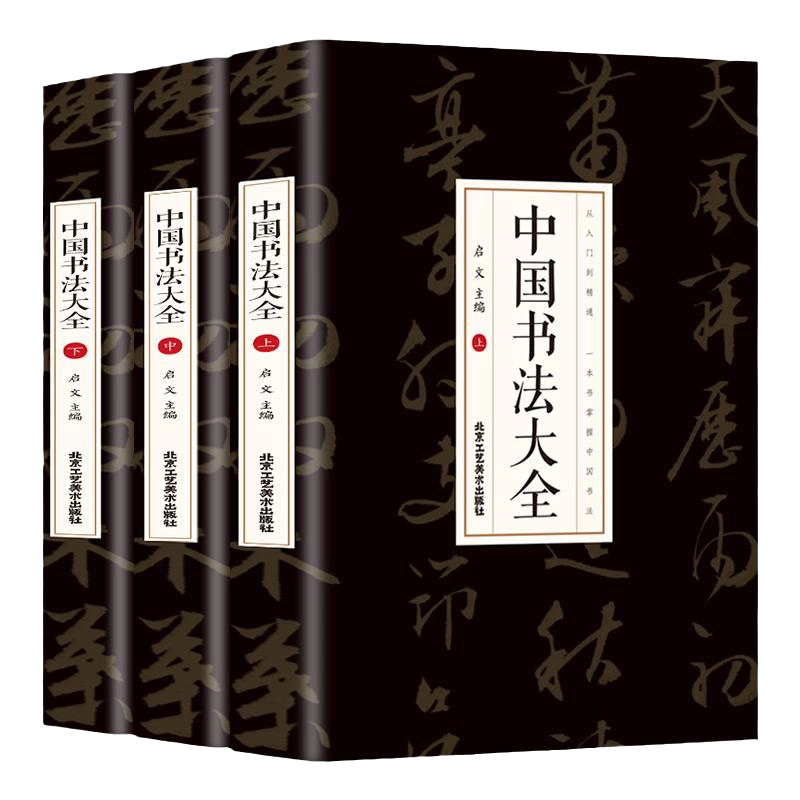

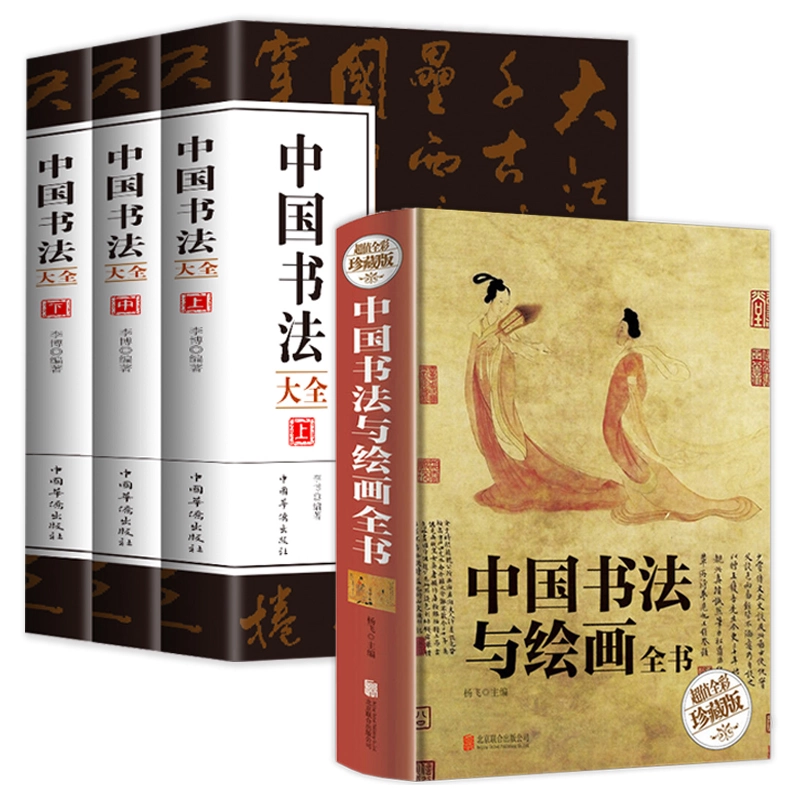

書道の上達には、継続的な練習が不可欠です。特に、最初は1日5分でも構いませんので、毎日の練習を続けることが肝要です。また、書道の上達には、良い模範や教材を参考にすることも重要です。書道教室やワークショップに参加することで、専門家の指導や仲間との交流も大変貴重な経験となります。

さらに、書道の練習には、色々なテーマや課題を設定することも効果的です。例えば、自分の好きな詩や名言を書き綴ることや、書道展に出す作品を目指して特訓することも良いでしょう。作品を仕上げることで、自己評価や反省点も見つけやすくなり、次回の練習に生かすことができるのです。

5. 書道の現代的な意義

5.1 書道と現代アート

書道は、伝統的な技法としてだけでなく、現代アートにおいても重要な役割を果たしています。多くの現代のアーティストが、書道の技術やスタイルを取り入れ、新しい表現方法を模索しています。特に、抽象的な表現やインスタレーションアートにおいて、書道の要素を取り入れた作品が増えています。

近年では、書道の枠を超えて、他の芸術表現とコラボレーションする機会も増えています。例えば、ダンスや音楽と融合したパフォーマンスなど、書道の美しさを体感できる新しい形のアートが生まれています。このような現象は、書道が持つ潜在的な可能性を再確認させており、未来のアートシーンにおいても重要な要素となるでしょう。

5.2 書道教育の重要性

書道教育は、技術的な面だけでなく、情操教育にもつながります。特に、集中力や細かい作業を通じて忍耐力を養うことができるため、子どもたちにとって非常に有意義な経験となります。また、書道を通じて歴史や文化を学ぶことができるため、国際理解や異文化交流の素晴らしいツールとなります。

現在、学校や市民センターで多くの書道教室が開かれ、参加者が増えています。特に、大人を対象とした書道教室も多く、ストレス解消や趣味として楽しむことができるため、幅広い世代に支持されています。このような教育活動が、書道の普及と継承に寄与することが期待されています。

5.3 書道を通じた異文化交流

書道は、その独自性や美しさから、国境を越えて多くの人々に愛されています。特に、日本や韓国など、東アジアの国々でも書道の文化が根付いており、国際的な交流の手段としても活用されています。例えば、日本の「書道」と中国の「書法」を比較することで、両国の文化の違いや共通点を理解することができます。

また、多文化交流イベントや書道展に参加することで、異文化の人々とのつながりを深めることができます。書道を学ぶことで、他国の文化や伝統に対する理解が深まりますので、国際的な視野を持つことにもつながります。このような交流を通じて、文化の尊重や理解を促進することができるでしょう。

6. 書道の楽しみ方

6.1 作品の展示と鑑賞

書道の作品は、単体で見るだけでなく、展示会を通じて多くの人々と共有することが重要です。定期的に行われる書道展では、多くの書道家の作品を一度に鑑賞できるため、互いに刺激を受ける良い機会となります。特に、先生や同窓生との交流もあり、新たな発見やアドバイスを受けることができるため、参加する価値は大いにあります。

また、書道展での作品展示は、自己発表の場としても非常に意味を持ちます。自分の作品が他者に評価される機会が得られ、自信を深めるきっかけともなります。また、展示会を通じて、多くの人々に触れてもらうことで、書道の魅力を広めていくことも一助となります。

6.2 書道教室とワークショップ

書道を楽しむには、教室やワークショップへの参加が非常に有益です。特に初心者の方々には、直接指導を受けることで、自分自身の技術を向上させる近道ともなります。書道教室では、仲間との交流もあり、お互いに切磋琢磨できる環境が提供されます。また、他の参加者の作品を見ることで新たな刺激を得ることもできます。

定期的に行われるワークショップも、その都度異なるテーマやスキルに焦点を当てているため、参加することで新たな技術を習得するチャンスです。特に特別な講師を招いたイベントや、テーマに沿った作品を作る体験は、書道への enthusiasm を高めてくれることでしょう。

6.3 書道関連イベントの紹介

書道は、国内外で様々なイベントが開催されており、参加することで一層楽しむことができます。例えば、全国書道展や国際書道コンペティションなどがあります。これらのイベントには著名な書道家も多数参加しているため、学べる機会も多くあります。参加することで、自分の書道に対する目標も見えやすくなります。

また、地域ごとの書道祭りも多く、地元の文化や伝統を体験する機会となります。特に、地域の自治体や文化センターが主催するイベントでは、地元の書道家の作品が展示され、新たなつながりが生まれることも期待されます。これらのイベントに積極的に参加し、書道の楽しみを広げていきましょう。

終わりに

中国の伝統的な書道は、その歴史や技術、文化的意義が深く、学ぶ価値が非常に高い芸術です。書道を通じて、自己表現の楽しさや、同時に中国文化への理解が得られることは大きな魅力です。多様な書体や技法を学びながら、書道の世界に親しむことで、さらに豊かな今日の文化生活が楽しめることでしょう。この美しい芸術を心から楽しみ、継承していくことが、私たちの責任であると言えます。書道を始めたばかりの方も、すでに愛好者の方も、共にこの道を歩んでいきましょう。