漢字は中国文化の核心を形成しており、その形や音には多くの興味深い伝説が存在します。漢字は古代から現代に至るまでの長い歴史の中で、形と音の両面で進化し続けてきました。この記事では、漢字の形と音に関する伝説を中心に、その背景や具体的な事例を見ていきます。

1. 漢字の歴史的背景

1.1 古代中国の文字体系

古代中国には、漢字が誕生する前からいくつかの文字体系が存在していました。例えば、甲骨文字や金文と呼ばれる文字があります。甲骨文字は、中国の殷王朝時代(紀元前16世紀〜紀元前11世紀)に用いられたもので、亀の甲の表面や牛の骨に刻まれた文字です。これらの文字は当初、占いや祭事に用いられ、多くの象形文字が含まれています。漢字の形と意味の根源を理解するためには、これら古代文字体系に触れることが重要です。

甲骨文字に見られる象形文字は、特定の物や概念を描写するもので、後の漢字の基礎ともなりました。例えば、「山」という字は、山の形を簡略に表現したものであり、その象形文字の変遷が漢字の進化を物語っています。このように、古代の文字体系は、漢字の成り立ちを探る上で重要な手がかりを提供しています。

1.2 漢字の発明とその目的

漢字は、紀元前3世紀ごろに体系化されたと考えられています。その主な目的は、言葉を文字として記録することによって、情報を保持し、伝達するためでした。このような文字がなければ、口頭での意思疎通だけでは限界がありました。漢字の発明は、文化や知識の蓄積に大きな影響を与えたのです。

また、漢字が持つ表意性は、単に音だけでなく、形からも意味を理解できるという特性があります。この特性は、漢字が時として多くの方言や異なる言語に対応できる要因となっています。さらに、古代中国の人々にとって、文字は単なるコミュニケーション手段に留まらず、精神的な価値や権威をもたらすものでした。文字を書くことで、権力や教養を示す手段ともなったのです。

1.3 漢字の初期の使用例

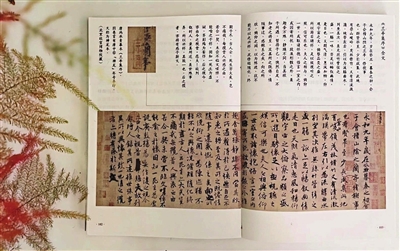

漢字の初期の使用は、主に占いや宗教行事に関連していました。例えば、商代の王たちは、助けを得るために神々に祈る際に、甲骨に刻まれた文字を用いました。このような使用形態は、文字がどのように霊的な役割を果たしていたかを示しています。漢字は、複雑な思想や感情を表現する手段としても用いられ、社会におけるコミュニケーションを豊かにしました。

また、漢字の初期の書道も重要です。書道は、文字を美しく書く芸術として発展し、作品が社会的評価を受けるようになりました。漢字の形状やスタイルに対する理解と技術の向上は、文化の発展と密接に関連しているのです。初期の段階でも、漢字は単なる文字以上のものとして扱われていたことがわかります。

2. 漢字の起源に関する伝説

2.1 造字の神話的背景

漢字の起源にまつわる伝説の中には、その創造に関与した神話的存在が語られています。その中でも特に有名なものが、「倉頡(そうきょく)」の伝説です。倉頡は、黄帝の時代に登場した伝説的な人物で、彼が最初に漢字を創ったとされています。神話によれば、倉頡は鳥の足跡や動物の形を見ながら文字を考案したと言われています。

また、倉頡は、各種の神々と対話しながら「言葉を形にする」ことの重要性を理解し、それに基づいて漢字を作り出すアイデアを得たと伝えられています。この神話は、漢字が単なる記号ではなく、深い意味を持つものであるという考え方を示しています。また、倉頡の存在は、漢字の根本的な価値を象徴する人物として多くの文学や芸術作品にも描かれています。

2.2 封印の故事と漢字の誕生

「封印の故事」は、漢字の創造に関するもう一つの著名な伝説です。この伝説によれば、古代中国の神々が文書を守るために、特別な印を作成したとされています。この印は、情報を封じ込める能力を持ち、それが文字の形となって後の漢字になったとされています。この物語は、漢字が情報の表現だけでなく、保護の役割も担っていることを示唆しています。

封印という行為は、秘密や重要なメッセージを伝えるための手段として、古代中国の文化において重要な役割を果たしました。この経緯から、漢字は単なる記録の手段ではなく、文化的なアイデンティティの一部を形成することになりました。これにより、漢字は時代を超えて、多くの人々によって受け継がれることになります。

2.3 有名な古代人物と漢字の関わり

漢字の発展においては、数多くの古代人物が寄与しました。例えば、漢代の皇帝である劉邦は、漢字を利用して国家の意志を表現する強力な手段を使いました。彼の治世において、漢字は一層の重要性を持ちながら行政文書や法律文書に多く使用されました。

また、孔子も漢字の発展に貢献した人物として知られています。彼は「論語」を通じて、漢字を用いた知恵や理想を追求しました。これらの有名な人物たちの影響が、漢字の文化的な役割を形成し、後に後世に至るまでの教育や知識の普及に繋がっていきました。漢字が持つ意味や形が、その人々の思想や哲学を反映しているのも興味深いところです。

3. 漢字の形と音に関する伝説

3.1 形声文字の起源

漢字の形には、さまざまな要素が組み合わさっています。その中でも重要なのが「形声文字」の概念です。形声文字は、漢字の形の一部がその音や意味を代表する方法であり、多くの漢字がこの形式で成り立っています。これは、古代の人々が形と音をどのように結びつけて理解していたのかを知るための手がかりを提供します。

例えば、「明」という字は、「日」と「月」という二つの部分に分かれています。この形は、明るさや光を表し、同時に音としても「ミン」と読みます。このように、形声文字の仕組みは、漢字の音の理解を助け、また表現を豊かにする手段として機能しています。

形声文字は、「水」という字にも見ることができます。「水」という形態は、実際に水の流れや特徴を示し、音としても「スイ」と発音されます。このような形式が数多く存在し、漢字の奥深い世界を形作っています。

3.2 音と意味の結びつき

音と意味の結びつきは、漢字の理解に深く関わる要素です。古代中国の人々は、音の響きと意味の関連性を重視し、これによって多くの漢字が生まれました。例えば、「鳥」という字は、鳥の鳴き声を表し、その音が持つイメージを基に作られたと考えられています。

さらに、特定の音が特定の意味や概念と結びついていることもあり、これ反映された言語的な工夫や文化的な視点を映し出しています。「月」という音は、月の明かりや夜の象徴として使われ、響き自体がその価値を強調します。このような音の持つ力は、漢字の魅力の一部でもあります。

音と意味の結びつきは、また新しい漢字を創出するための創造力の源でもあり、音に基づく連想を通じて新しい意味を持つ漢字が作られることがあります。この現象は、言語の進化において非常に興味深い要素です。

3.3 漢字の音韻体系にまつわる伝説

漢字の音韻体系は、長い歴史の中で発展してきたものであり、さまざまな伝説がその起源に関与しています。例えば、古代中国の音韻学者たちは、音の調和や象徴的な響きを重視し、音韻の規則を定めました。これは、漢字が持つ音のバリエーションや音の美しさにも影響を与えました。

一つの例として、古代の音韻学書『説文解字』が挙げられます。この書物では、漢字の音声と意味を詳しく解説し、漢字の構造と音韻の関係を探求しようとしました。これにより、漢字の持つ音韻的な特性が解明され、後の漢字の持つ美しさや響きの重要性が強調されました。

また、中国の古代音楽や詩も漢字の音韻と密接に結びついています。音楽や詩において、特定の音響やリズムが漢字を通じて表現されることが多く、漢字は言語だけでなく、芸術的な側面でも大きな役割を果たしています。このように、音韻体系と漢字の関係性は、文化全体に影響を与える重要な要素となっています。

4. 漢字の進化と地域差

4.1 時代ごとの漢字の変遷

漢字は、時代の変遷とともにその形や意味が変わってきました。漢字の初期の段階では、主に象形文字として表現されていましたが、時が経つにつれて、表意文字や形声文字が発展しました。各時代に応じ、社会や文化の変化に伴い、漢字も進化しているのです。

例えば、秦の時代には、全国的な統一を進めるため、漢字が整理され統一された字体が導入されました。特に小篆と呼ばれる書体が誕生し、これは後に漢字の基本的な形として広まりました。また、隋唐の時代には、漢字はさらに洗練され、書道が芸術としての地位を確立する時期でもありました。

近代に入ると、漢字は再び大きな変革を迎えました。新中国が成立すると、簡体字が導入され、漢字は教育やコミュニケーションの容易さを求めて積極的に変化しました。このような歴史的背景を知ることで、漢字の形態がどのように進化してきたのかが理解できます。

4.2 地域による漢字の多様性

漢字は中国全土で使用されている一方で、地域によって異なる特徴を持っています。まず、中国本土では繁体字と簡体字があり、繁体字は香港や台湾で使われる伝統的な字体であり、簡体字は大陸で使用される略字です。この二つの形状は、文化的背景や歴史に大きく影響を受けています。

また、漢字は日本、韓国、ベトナムなど、周辺の国々にも影響を与えました。日本では、漢字が「かんじ」として取り入れられ、日本語の文法に合わせて変化しています。例えば、日本語の「日(にち)」や「月(つき)」は、中国語での発音とは異なる読み方を持っています。このように、他の言語と組み合わさることで、漢字の使用は新たな展開を見せています。

地域による変化に加え、漢字の使用は特定の文化や習慣とも関連しており、各地で統一感がない場合もあります。これにより、漢字は地域的な多様性を誇り、文化の豊かさを表現する一端となっています。

4.3 漢字と異体字の関係

異体字とは、同じ読み方を持つが異なる形の漢字を指します。歴史的に、異体字は漢字の変遷の中で生まれたもので、文化や地域による違いを反映しています。例えば、漢字「心」の異体字として「忄」があり、これらは基本的に同じ意味を持ちながらも、使用される場面によって異なる形が存在するのです。

異体字は、特に詩や文学において興味深い役割を果たします。異体字を使うことで、表現の豊かさを加えることができ、また時には特定の感情やニュアンスを強調することが可能です。このような文字遊びが文学作品に活かされ、より深い意味を持つ表現を生じさせることがあります。

さらに、異体字は漢字の研究や教育の分野でも重要です。異体字を理解することで、漢字の成り立ちや意味の多様性を学ぶ手助けとなり、言語の深い理解に繋がります。このような視点から、異体字は漢字の魅力を一層引き立てる要素として位置付けられています。

5. 漢字の文化的影響

5.1 漢字のアジア文化への普及

漢字の文化的影響は、アジア全体に広がっています。特に日本、韓国、ベトナムなどの国々では、漢字が言語と文化の一部として深く根付いています。日本の漢字は、平安時代から取り入れられ、仮名との併用により、独自の発展を遂げました。この文化的交換は、漢字が単なる文字以上のものであることを示しています。

韓国でも漢字は古代から使用されており、現在でも漢字の1音を表す「ハングル」との組み合わせで使われています。さらに、韓国の文学や哲学においても、漢字が重要な位置を占めています。漢字がもたらす深い意味や歴史的背景は、地域ごとの文化に多大な影響を与えているのです。

ベトナムでも、漢字は長い間使用されていましたが、近代以降はラテン文字が導入されたことで、漢字の使用は減少しています。それでもなお、漢字の文化的影響は根強く残り、特に伝統的な文学や書道にはその痕跡が伺えます。このように、漢字はアジア文化において不可欠な要素であり、その影響は計り知れません。

5.2 漢字と日本語の関係性

日本語における漢字の役割は非常に大きなものです。日本語は、漢字、ひらがな、カタカナの三つの文字体系から成り立っていますが、漢字は主に名詞や動詞の語幹として用いられます。この構造により、日本語は多様な表現を可能にしております。例えば、「行く」という動詞は、「行」の漢字と「く」というひらがなで構成され、その意味を視覚的に理解できる形になっています。

また、漢字は日本語の学習においても中心的な役割を果たします。特に、教育課程では、例えば小学校で学ぶ漢字の量が決められており、これによって子どもたちは段階的に漢字の読み書きを習得していきます。このようなシステムは、漢字を通じて教育や文化を受け継ぐ手段ともなっています。

さらに、漢字と日本語の関係は、文献や歴史的文書にも色濃く反映されています。古典作品や哲学的な文献の多くは漢字を用いて書かれ、これが日本文化の形成に寄与しています。漢字のリッチな表現力は、日本語の美しさや奥深さを一層引き立て、文化の豊かさを象徴しています。

5.3 現代における漢字の役割

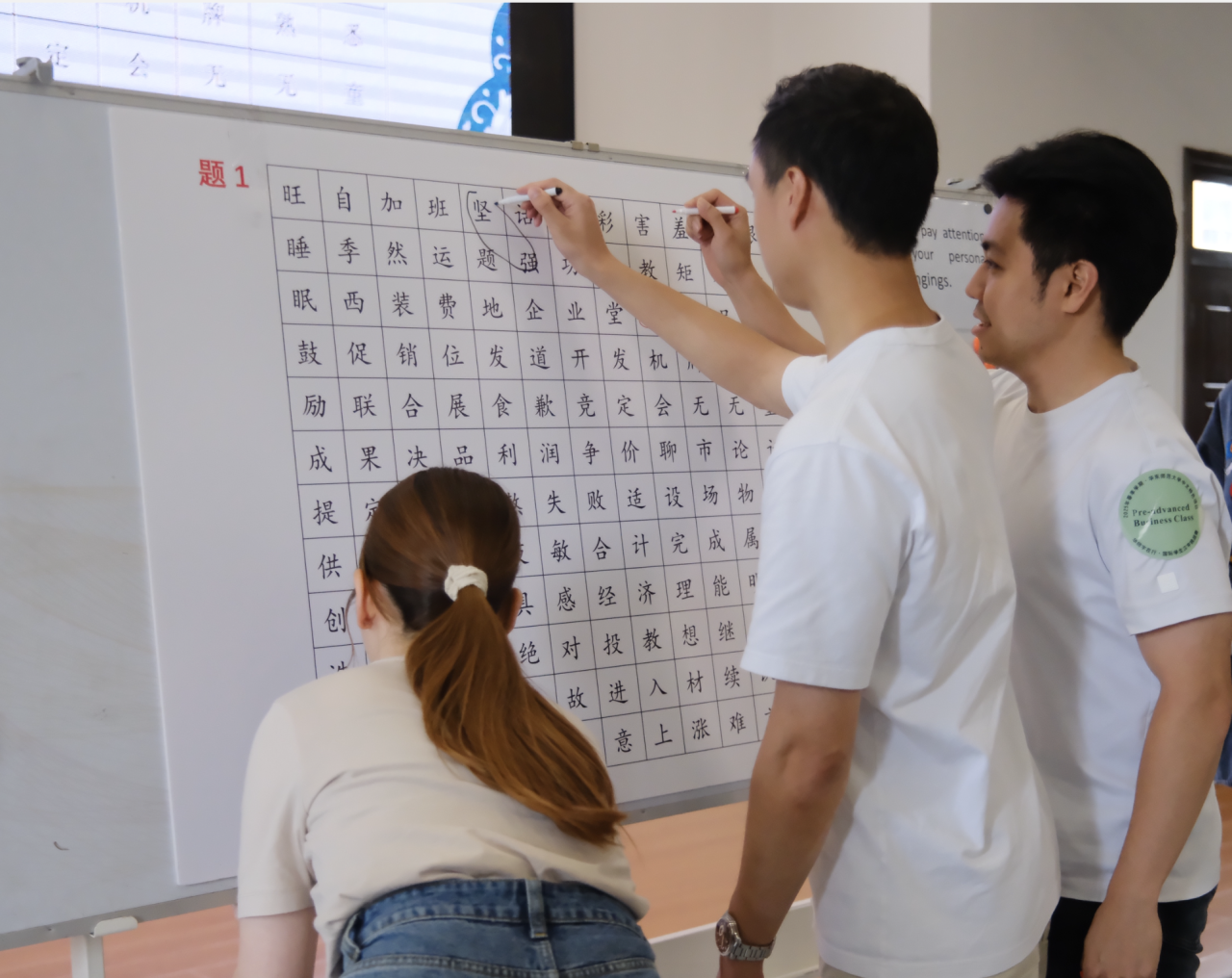

現代においても、漢字は日常生活やビジネス、教育、メディアなどの多方面において重要な役割を果たしています。デジタル技術の発展により、漢字の入力方法も進化しており、スマートフォンやパソコンでの漢字入力は日常的な作業となっています。この点からも、漢字は現代社会においても必要不可欠なコミュニケーションの道具であり続けています。

また、漢字を学ぶことは言語学習者にとっても多くの挑戦を伴いますが、その学びの過程は言語そのものを超えた文化的理解へとつながります。漢字を学ぶことによって、中国文化や歴史に触れ、他文化理解を深めることもできるのです。これが、漢字の教育が単なる文字の習得に留まらない理由です。

最後に、漢字はもう一つ重要な役割を担っています。それは、アイデンティティや文化の象徴としての役割です。漢字は、それを使う人々の心に根ざしたものであり、単なる文字以上の存在であることを示しています。漢字が持つ自己表現の側面は、現代の情報社会においても重要視されているのです。

終わりに

漢字の形と音に関する伝説は、その創造と進化の過程を深く掘り下げるきっかけを提供します。漢字は、ただの記号ではなく、それに込められた意味や音の響きが文化や歴史を物語ります。この記事を通じて、漢字の奥深い世界と、その背景にある文化的な要素について理解が深まったことを願っています。漢字は、今後も私たちの生活において重要な役割を果たし続けることでしょう。