漢字は中国の文化だけでなく、日本を含むアジア諸国においても重要な役割を果たしています。その中でも、漢字の音読みと訓読みの違いは、日本語における漢字の理解や使用に大きな影響を与えています。本記事では、漢字の起源や発展を振り返り、構成要素を探りながら、音読みと訓読みの概念を深掘りし、それらの違いについて詳しく検討します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字はおおよそ4000年前に中国で始まったとされ、最初は亀甲獣骨文字と呼ばれる文字体系に遡ります。商代の甲骨文字は、占いの際に用いられた文字であり、その後、周代や秦代にかけて進化を遂げました。この時期には、文字の形が次第に整備され、象形・指事・会意・形声の四つの構造タイプが定義されました。たとえば、「山」は実際の山の形を模した象形文字であり、その視覚的な形状が意味を直接伝えるものです。

また、漢字の発展は地域や時代によって異なります。漢字は西方に広がるにつれて、さまざまな文字体系と接触し影響を受け、やがて日本や朝鮮半島、ベトナムといった国々にも持ち込まれました。このように、漢字は単なる文字としてだけでなく、文化や歴史の証人としての役割も担ってきました。

1.2 漢字の文化的背景

漢字の発展は、中国の歴史や文化と密接に関連しています。古代中国の哲学思想や文学、宗教などが漢字に多くの影響を与え、例えば儒教や道教の教えがそれに反映されています。また、漢字は歴史的な文書だけでなく、詩や文章においても重要な役割を果たしています。有名な「詩経」や「論語」など古典作品も、漢字を用いてその思想を表現しています。

さらに、漢字は日常生活においても根付いています。商業活動や法律、教育において、漢字は必須の要素です。例えば、街の看板や商品のラベルには漢字が用いられ、日本の経済活動を支える一因となっています。このように、漢字は日本文化のあらゆる側面に深く根ざしているのです。

1.3 漢字の世界への影響

漢字は、アジア圏の多くの国々に影響を与えてきました。日本、韓国、ベトナムなどでは、漢字が教育や日常生活において重要な位置を占めています。特に日本では、漢字はひらがなやカタカナと共に使用され、独自の表記体系を形成しています。このように、漢字はただの文字ではなく、文化の一部として世界中で認知されています。

また、漢字はコミュニケーションの手段としても機能しており、アジア地域の文化交流を促進する役割も果たしています。例えば、日本と中国の書道や文学は、漢字の使用によって相互に影響を与え、発展してきました。このように、漢字は文化、思考、文学、宗教など、さまざまな側面を包含し、時代を超えて大きな影響を与え続けています。

2. 漢字の構成要素

2.1 部首とその役割

漢字の構成要素の一つである部首は、漢字を分類するための重要な要素です。部首は多くの場合、漢字の意味を示す手がかりとなります。例えば、「氵」という部首がつく漢字は水に関連しており、「河」や「海」などがその例です。このように、部首を理解することで、漢字の意味をよりスムーズに把握することができます。

部首はまた、漢字の成り立ちや発音に影響を与えることがあります。たとえば、「心」という部首が含まれる漢字は心の働きに関連している場合が多いです。実際、心を表す「悩」や「思」などの漢字も、心理的な状態に関連しています。部首は漢字の基本的な構造を成しているため、その理解は効果的な漢字習得に欠かせません。

さらに、部首は辞書や漢字の索引でも役立ちます。部首によって漢字を探すことができるため、漢字を扱う上での便利なツールとなります。このように、部首は漢字の理解を深め、学習を促進するための重要な要素です。

2.2 漢字の形と音の関係

漢字の形と音には密接な関係があります。漢字はその形象的な構造によって音を表現する場合が多いのです。たとえば、「鳴」という漢字は「鳥が鳴く」ことを意味し、形も音もその現象を反映しています。このように、漢字の形状がその音を連想させることがあります。

漢字の音声的な特性は、音読みと訓読みの違いにも影響を及ぼします。音読みは元々中国語での発音から来ているため、中国の音韻特性を反映しています。一方、訓読みは日本独自の読み方であり、漢字に日本語の意味を当てはめたものです。これにより、漢字は日本語の中で二つの異なる音の体系を持つことになります。

このように、漢字の形と音には相互に関連した関係が存在します。音読みと訓読みを理解することは、漢字を学ぶ際に不可欠な要素となります。形と音が互いに補完し合っていることから、漢字の使い方や理解を深めることができます。

2.3 常用漢字とその選定基準

日本における常用漢字は、日常生活で利用される漢字の標準リストであり、使用頻度や重要性に基づいて選定されています。このリストは1946年から制定され、今も更新されていますが、常に日本社会の変化に対応していく必要があります。現在、常用漢字は2136字が選定されています。

常用漢字の選定基準には、読みやすさ、意味の明確さ、文化的な重要性などが考慮されています。たとえば、漢字は幼い学生でも理解できるものが多く選ばれています。また、政府文書や公的な場面で使用される漢字が中心に据えられているため、安定したコミュニケーション手段として機能します。

このように、常用漢字は日本において非常に重要な役割を果たしています。言葉の普及や教育において、大きな影響を与えつつ、文化の伝承にも寄与しているのです。常用漢字をマスターすることは、日本語を学ぶ上での基本中の基本であり、他の漢字が学ばれない偶然の保証でもあります。

3. 音読みの概念

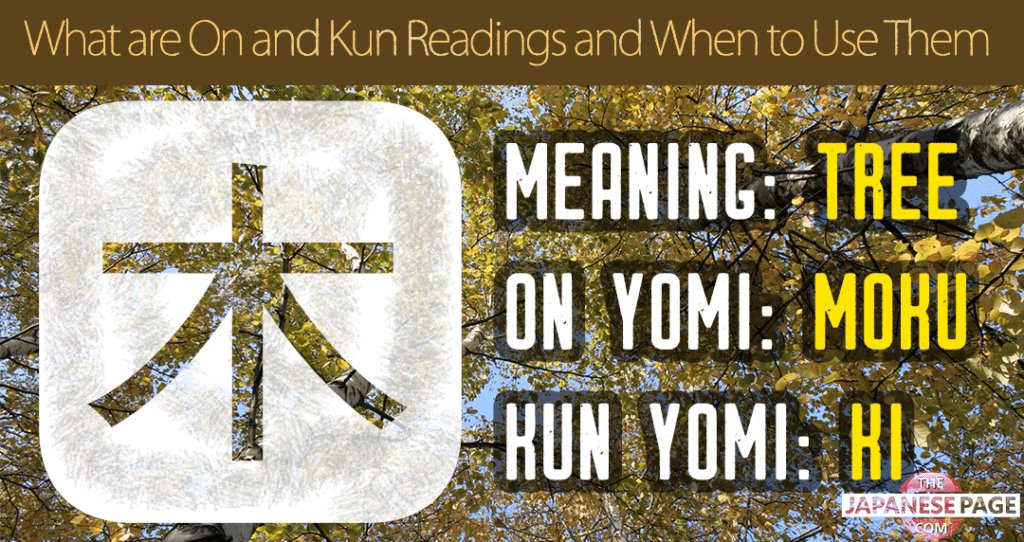

3.1 音読みの定義

音読みにおいて、漢字は本来の中国語の発音を基にした音声で読み上げられます。これにより、漢字に対する知識が中国の文化と非常に密接に関連していることがわかります。例えば、「学校」という単語は、音読みで「がっこう」となり、ここに含まれる「校」という漢字も音読みで「こう」と読みます。この音読みの使い方は、特に漢字が持つ意味や概念を表す際に重要です。

音読みは中国語に由来するため、中国語の発音には特有の音韻的な特徴があります。また、日本語を学ぶ際、音読みがどういう風に使われるかを知ることは、漢字を深く理解する助けになります。さらに、音読みが使われる場面は特定の条件があり、それが文脈の中でどのように機能するかを探ることも重要です。

音読みは、特に漢字が使用される公式な文書や学問的な文章において頻繁に用いられます。これにより、音読みが学問や技術の領域で不可欠な存在となっています。音読みは、特定の分野の専門用語としても位置付けられ、漢字そのものの歴史的背景や文化も反映されています。

3.2 音読みの起源と変遷

音読みに関する理解は、漢字の歴史と同様に長い時間をかけて発展してきました。音読みの起源は、中国の古代音韻に遡ることができますが、時代が進むにつれ、特に日本に伝わった際に独自の変遷を遂げました。音読みは当初、工芸や文学の分野において重要な役割を果たしていました。

平安時代には、音読みの使用が広まり、漢詩や漢文の教育が盛んになりました。この時期、音読みは特に知識層によって重視され、社会的なステータスを表す手段ともなりました。また、この時期には音読みが文の構造を構成する重要な要素となり、日本語の感覚にも影響を与えました。

近代以降、音読みの使い方が普及し、学校教育においても重要視されるようになりました。例えば、現代日本では、漢字を学ぶ際に音読みが基本的な学習の一部分として盛り込まれています。このように、音読みは時代と共に進化し、現代の日本における漢字の使用においても不可欠な存在となっています。

3.3 音読みの使用例

音読みの使用例としては、一般的に専門的な名詞や技術用語が挙げられます。例えば、「情報」は音読みの「じょうほう」として使われ、データや知識を表す際に頻繁に用いられます。そのほか、「電気」「会社」「医学」なども音読みの例であり、これらは全て特定の分野で使われる重要な言葉です。

また、音読みは複数の漢字が組み合わさる際に特に有効です。「教育」という言葉は、「教」と「育」の二つの漢字が音読みで結びついており、意味を一つの単語として形成しています。こうした組み合わせにより、音読みは日本語に多様性を与え、さらに新しい表現を生み出す枠にもなっています。

音読みは多くの場合、熟語や複合語になることでその意味がより明確化されます。たとえば、「運動」という言葉は、「運」と「動」が音読みで結びついており、体を動かすことや運動を行うという概念を示します。このように、音読みは効率よく意味を伝え、専門的なコミュニケーションの中で活躍します。

4. 訓読みの概念

4.1 訓読みの定義

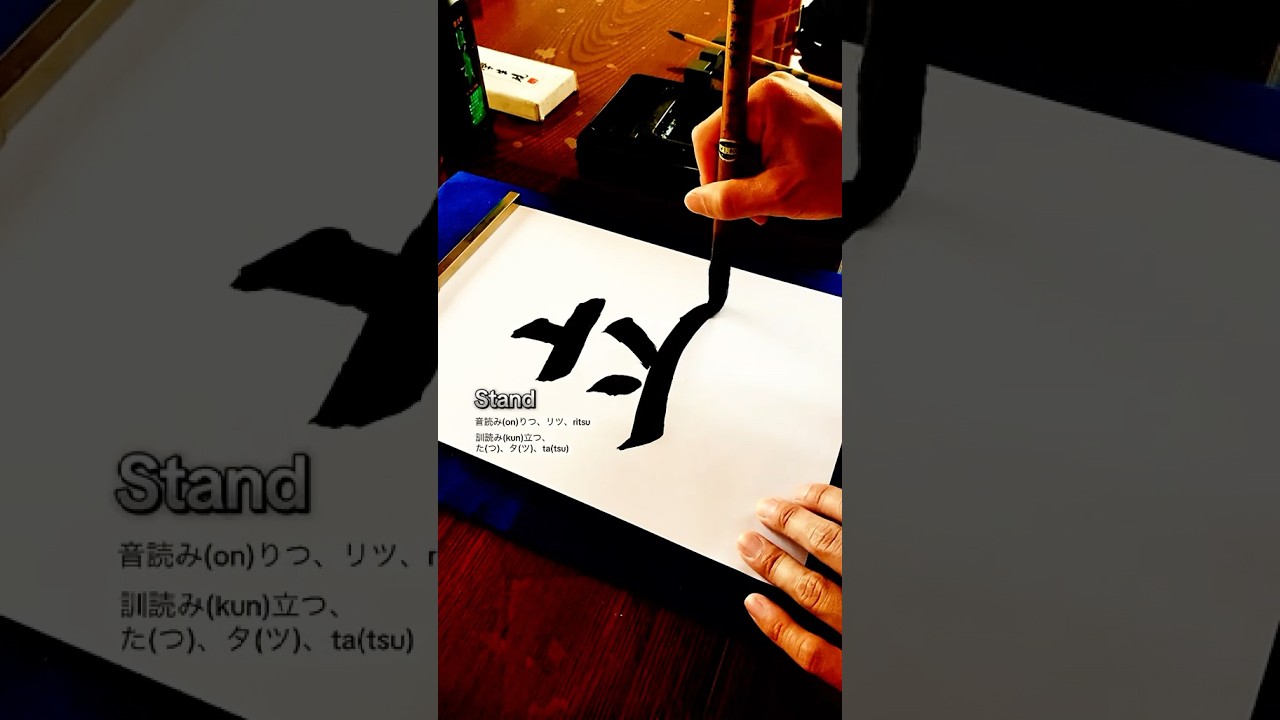

訓読みとは、漢字に日本語の独自の読みを付けたものを指し、実際に日本語としての意味を表現するための重要な側面です。例えば、「山」は音読みで「さん」ですが、訓読みでは「やま」と読みます。訓読みは日本の言語文化に根ざしており、漢字を日本語として使う際の基盤を形成しています。

訓読みは、主に漢字の意味に基づいて選ばれます。例えば、「手」は訓読みで「て」となり、物理的な手を示す単語として日常的に使われます。このように、訓読みは日本人が日常的な言語を通じて漢字の意味を理解する方法として機能しています。

また、訓読みは文化的な背景を反映しています。外来の音をそのまま取り入れるのではなく、日本独自の意味や感覚を持つ読みの形を選ぶことによって、日本語そのものの特性が強調されることになります。このため、訓読みの理解は、漢字を学ぶ上で欠かせない要素となっています。

4.2 訓読みの重要性

訓読みは、語彙の拡散や多様化にも寄与しています。例えば、「食べる」という動詞は、訓読みの形で動作を表す言葉として広く普及しています。このように、訓読みを理解することは、日本語をより深く掘り下げるためのメソッドとなります。

さらに、訓読みは日本独自の表現や文学のスタイルとも密接に結びついています。日本文学や詩において頻繁に使用される訓読みは、独特のリズムや響きを生み出す要素でもあります。古典文学においては、訓読みを用いた表現が多く見られ、文化的アイデンティティを形成するのに寄与しました。

訓読みはまた、教育においても重要な役割を果たします。漢字を子供に教える際、訓読みが中心的な役割を果たし、日常生活におけるコミュニケーションにも自然に組み込まれています。このように訓読みは言葉の発展や文化の伝承に深く関与しているのです。

4.3 訓読みの使用例

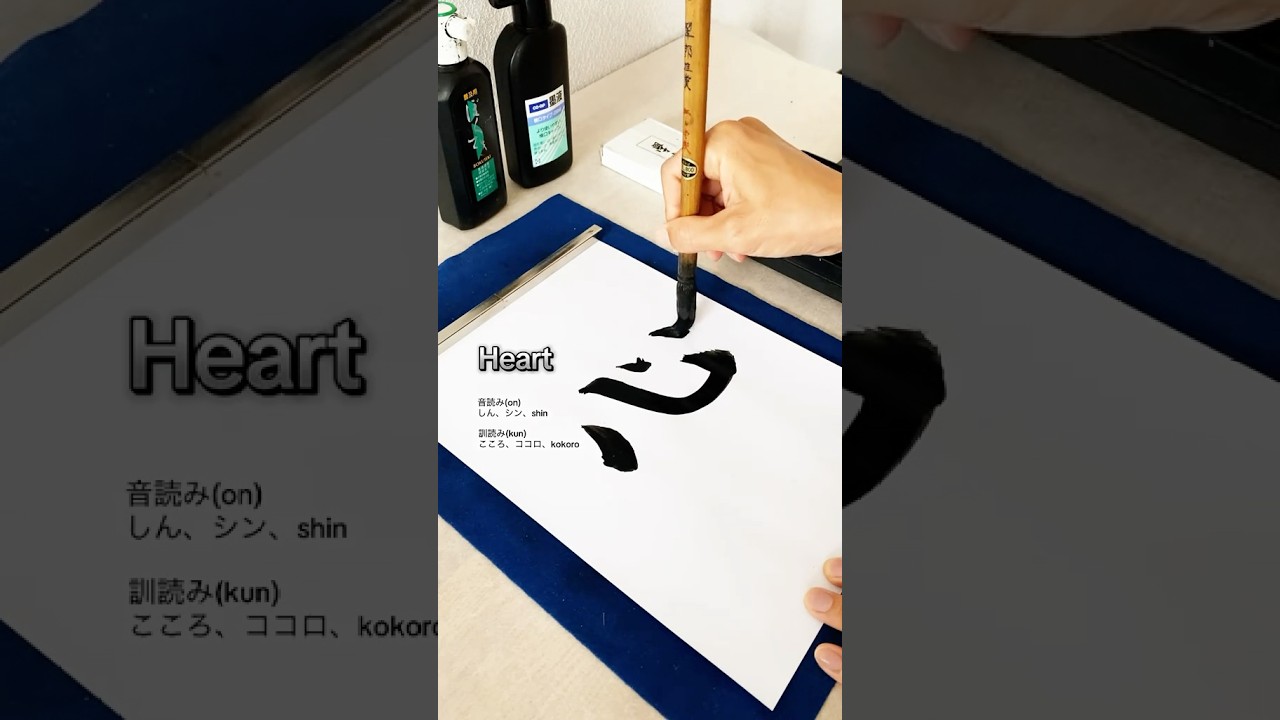

訓読みの使用例としては、自然や感情に関する漢字が特に目立ちます。例えば、「心」の訓読みは「こころ」であり、感情や思考を表現する際に使用されます。このように、訓読みは日本語における大切な感覚的要素を還元する役割を果たしています。

ほかにも「光」や「色」などの日常的な漢字も訓読みで使われており、身近な言葉として広く定着しています。これらの漢字は、音読みよりも訓読みで使われる場面が多く、言葉のニュアンスや状況によって使い分けられます。このように、訓読みは日常会話に自然に溶け込み、文化の一部として機能しています。

また、訓読みは語彙の意味を強調するために利用されることが多いです。例えば、「見る」という動詞は、視覚的な行為を表現するための基本的な形ですが、訓読みを通じてその動作がどのようなものであるかを理解する助けになります。このように、訓読みは日本語における重要なコミュニケーション手段としての役割を果たしています。

5. 音読みと訓読みの比較

5.1 音読みと訓読みの違い

音読みと訓読みの最大の違いは、発音と意味の由来にあります。音読みは中国語の発音に由来しているため、漢字が持つ文化的な背景を反映しています。一方、訓読みは日本語の言葉に変えたものであり、日本人の感覚や文化に密着した表現を可能にしています。この違いにより、同じ漢字でも異なる文脈や発音が生まれています。

また、音読みに対して訓読みは日本語の文法規則に従っています。音読みは特に専門的な分野や格式の高い場面において使用されることが多いですが、訓読みは日常の会話や文学において広く用いられます。このように、両者の使い分けが読者に色々な意味を伝える手段となっているのです。

さらに、教科書や文章において音読みと訓読みの両方が併用されることが多いです。たとえば、漢字が含まれる単語を使用する際、その意味やニュアンスを正確に伝えるために音読みと訓読みを適切に使い分けることが求められます。このため、両者の理解は日本語を学ぶ上で不可欠です。

5.2 文脈における使い分け

音読みと訓読みは文脈によって異なる場面で使用されます。例えば、学校や教育の場においては音読みが重視されることが多く、各種試験や文献では音読みを優先する傾向があります。一方、日常会話や文学作品では訓読みが中心となり、日本語としての独自性が強調される場面が多いです。

また、文脈によっては同じ漢字でも音読みと訓読みが異なる意味を持つことがあります。たとえば、漢字「行」は、音読みで「こう」と読み、訓読みで「いく」となります。このように、文脈によって使い分けることが求められるため、言語学習者にとっては挑戦でもありますが、習得することで日本語の深い理解に繋がります。

このように、音読みと訓読みの使い分けは、文脈によってその意味やニュアンスが形成されます。学ぶ側としては、漢字の文脈を把握することで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になるでしょう。

5.3 今後の展望と課題

音読みと訓読みの理解は、今後の日本語教育においても重要なテーマとなるでしょう。特に外国人や新たに日本語を学ぶ人々にとって、音読みと訓読みの両方を適切に習得することは、多くの課題を伴います。このため、教育者や教材開発者にとっては、これら二つの読みを効果的に教える方法を模索する必要があります。

また、漢字の使用量が減少する現代社会において、音読みと訓読みの習得がどのように変化していくのかも大きな関心事です。デジタルコミュニケーションの普及により、漢字の使用方法が変わっていく中で、音読みと訓読みの重要性がどのように影響を受けるのか注視することが求められます。

今後も音読みと訓読みの教育が重要視される中で、文化や歴史との関連を意識することは、学習者にとって有意義な学びを提供することに繋がります。音読みと訓読みを通じて、日本語の奥深さを感じながら、国際的な理解を深めることが期待されています。

終わりに

音読みと訓読みの違いは、日本語における漢字の使用に深く関連しており、それぞれ異なる役割を持っています。音読みは中国語に由来し、公式な場面や専門用語で用いられることが多く、訓読みは日本語独自の感覚とニュアンスを表現するための重要な手段となります。このように、音読みと訓読みは単なる読み方以上の意味を持っており、日本語という言語の深い理解を支える柱となっています。

これからも音読みと訓読みの関わりを意識しながら、日本語の魅力を深めていくことが求められるでしょう。この知識が、日本語を学ぶ方や興味を持つ方々にとって、役立つ一助となれば幸いです。