日本語の母国語話者に向けて、漢字と日本語の関係について、詳しく紹介します。この文章では、漢字の起源、分類法、日本語への導入、漢字教育や未来の展望を取り上げます。漢字は日本語に多大な影響を与えた文字体系であり、その関係を理解することは日本語を学ぶ上で非常に重要です。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は紀元前約3000年から中国で発展し、初めての文字として登場しました。古代中国では、漢字は占いのための記号や、神聖な儀式に用いるための象形文字として利用されていました。最古の漢字は、亀甲や骨に刻まれた文字で、後の漢字の基礎となります。このような原始的な漢字は、漢字の多様性を理解するための貴重な手掛かりを提供します。

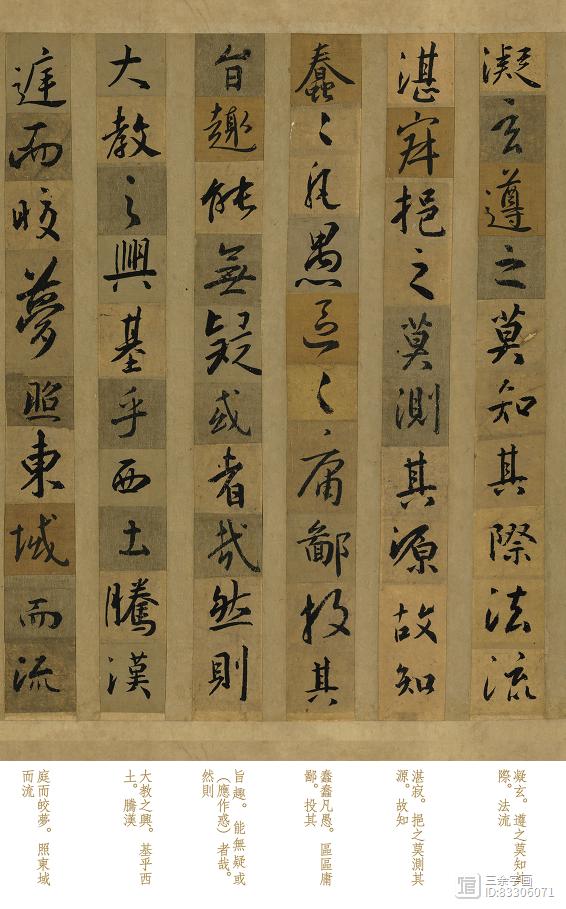

漢字の発展過程では、時代ごとに異なるスタイルが生まれ、特に秦の始皇帝によって統一された篆書体が大きな影響を与えました。その後、隷書、楷書、行書など、様々な書体が発展し、書き手や公共の求めに応じて使われてきました。それにより、書くことがより簡便になり、漢字は広く用いられるようになりました。

漢字は単なる文字ではなく、文化や思考の道具としての役割を果たしています。特に、漢字は中国の歴史や文化を理解する上で不可欠であり、文学や哲学、科学など幅広い分野で使用されてきました。このように、漢字は中国だけでなく、周辺国にも影響を及ぼし、その普及は現在も続いています。

1.2 漢字の発展過程

漢字の発展は、象形文字から始まり、次第に抽象的な形へと進化しました。例えば、「日」という漢字は、太陽を象った形から派生し、その形状は時代と共に変わりました。また、漢字が形成される過程では同音異義語が生まれ、同じ発音でも異なる意味を持つ漢字が増えていきました。これが日本語における漢字の使用においても影響を与える要因となりました。

また、特に日本における漢字の導入は、中国からの文化的影響を色濃く反映しています。大和朝廷が漢字を導入したのは、古代における国際交流の一環として考えられています。この際、「漢字」と「和語」との融合が進み、日本語の文法や語彙の整備が行われました。その結果、漢字は日本語に吸収され、独自の発展を遂げることになります。

発展の過程において、漢字は何度も再編成され、現在の日本語においても使われ続けています。特に、漢字に加え、ひらがなやカタカナとの共存が生まれ、文章の表現が豊かになりました。これにより、読みやすく、理解しやすい文が生まれているのです。

1.3 漢字の役割と重要性

漢字は日本語だけでなく、文化全体においても重要な役割を果たしています。まず、漢字を用いることで、表現の範囲が広がります。同じ言葉でも、漢字を使うことでニュアンスが異なり、より深い意図を伝えることができます。例えば、「行く」という動詞に「行」を使うことで、移動の具体的なイメージを持つことができます。

また、漢字は日本文化に深く根付いたシンボルでもあります。特に、漢字には多くの成語や慣用句があり、これらは日本語の中で重要なコミュニケーション手段となっています。例えば、「一石二鳥」という表現は、漢字の持つ意味を通じて、効率的な行動を示します。

最後に、漢字は日本の教育制度においても重要な要素です。学生は漢字を学ぶことで、語彙を増やし、文書理解力を高めています。漢字の教育は、自己表現や思考能力を高める上で欠かせない要素となっています。このように、漢字は日本語、文化、教育において多面的な役割を果たしているのです。

2. 漢字の分類法

2.1 意味からの分類

漢字はその意味に基づいていくつかのカテゴリに分類されています。まず、「表意文字」として特定の意味を持つ漢字が存在します。これらは、直接的な概念やイメージを表すもので、例えば「水」や「火」など自然現象を表す漢字が該当します。一方で、「表音文字」として、特定の音を持つ漢字もあり、それらは音読みに基づいています。

さらに、漢字は同じテーマや分野に関連付けられることが多く、例えば「食」に関連する漢字として「食」「飲」「餌」などが挙げられます。これにより、漢字の学びを通じて、特定の分野についての理解を深めることができます。このような意味からの分類は、漢字を学ぶ際の重要な基盤となります。

また、漢字の意味を理解するためには、成り立ちを学ぶことも重要です。多くの漢字は部首や構成要素によって意味が決まります。例えば、「氵」(水の部首)を持つ漢字は水に関連する意味が多いです。これにより、漢字の全体像を把握しやすくなります。

2.2 形状からの分類

漢字は形状によっても分類することができます。まず、象形文字として生まれた漢字があります。これらは、物体や概念を可視化したもので、例えば「山」や「木」などがそれに当たります。これらの漢字は、視覚的にもイメージしやすいため、初心者にとっては覚えやすいです。

一方で、形声文字と呼ばれる漢字も存在します。これらは音と意味が結びついており、音部と意部に分かれています。例えば、「河」という字は「氵」(水の部首)と「可」(音部)で構成されており、これにより水に関連する意味を持ちながらも、音の発音を示しています。このような形状からの分類は、漢字の奥深さを理解する助けになります。

さらに、変形した漢字や省略された漢字もあり、これらは日本や他の国での使用において特有の進化を遂げました。このため、形状に基づく分類は、漢字の発展過程を垣間見るための有効な手段です。

2.3 用法による分類

漢字はその用法に応じて、様々に分類されることがあります。まずは、名詞、動詞、形容詞などの文法上の役割によって分けられます。例えば、「書く」「読む」などの動詞、それに関連する名詞が形成される過程で、さまざまな語彙が生まれます。

また、漢字の使われ方は、日常会話と文学などのフォーマルな場面で異なる場合があります。例えば、文学作品や古典文学では、古典的な漢字が使われることが多く、意味が変わることもあります。これに対し、日常会話ではより簡略化された漢字が用いられることが一般的です。

さらに、専門用語や業界用語においても特有の漢字が使われることが多いです。医学、法律、技術など、各専門分野には、それぞれ特有の漢字が存在し、その理解が必要となります。このように、用法による分類は、漢字をさらに深く理解するための鍵となります。

3. 漢字と日本語の関係

3.1 漢字の日本語への導入

漢字の日本語への導入は、日本の古代史に大きな影響を与えました。大和政権が成立したころ、漢字は朝鮮半島から伝来し、当初は文書の記録などに利用されました。奈良時代には、漢字を使った文学作品が登場し、これが日本の文化的基盤を形成しました。特に「万葉集」などの古典文学は、漢字と日本語が交差する重要な時期に書かれました。

漢字の導入は、また日本語の文法や語彙の発展にも寄与しました。例えば、「国」や「天皇」などの漢字は、特定の概念を日本語に取り入れるための架け橋となりました。これにより、言葉の豊かさが増し、多様な表現が可能となりました。

さらに、漢字の導入により、漢詩や漢文の学問が発展しました。儒教や仏教の影響を受けた漢文は、特に教育や政治において重視されたため、漢字は日本文化の根幹に関わる重要な要素となりました。このように、漢字の導入は、日本語の発展における大きな一歩であり、今でもその影響が感じられます。

3.2 漢字とひらがな・カタカナの共存

漢字は日本語において、ひらがな・カタカナと共存しています。この三つの文字体系は、日本語の豊かさを表現するために不可欠です。ひらがなは主に文法的な役割を果たし、漢字と組み合わせることで文の流れを滑らかにします。例えば、「食べる」という動詞に対して、「食」を漢字で、そして「べる」をひらがなで書くことで、意味が容易に理解できるようになります。

一方、カタカナは主に外来語や強調のために使われます。近年、英語などの外来語が増え、これに伴いカタカナで書かれる言葉も増加しています。例えば、「コンピュータ」や「テクノロジー」といった言葉は、カタカナによって明確に表現され、外来文化との関わりを示しています。

このように、漢字、ひらがな、カタカナの共存は、日本語の表現力を高めるだけでなく、多元的な文化を反映しています。また、異なる文字体系は、文脈によって使い分けられ、日本語を学ぶ上での面白さでもあります。このような共存によって、日本人のアイデンティティや文化がより豊かになっていくのです。

3.3 漢字の発音と意味の変化

漢字の発音は、地域や時代によって変化することがあります。特に、日本語に取り入れられた際には、中国語の発音から大きく変わることがあり、これが日本独自の発音体系に影響を与えました。例えば、英語の「コン」と表記される「学」は、中国語の「xué」から、日本独自の発音に変わっています。

また、漢字の意味も時間と共に変化することがあります。ある漢字が持つ意味が、文脈や文化の変化によって異なる解釈をされることがあります。「手紙」という言葉は、本来の意味「手に持って渡す紙」から、現在は「書簡」として使われるようになっています。このような変化は、言語の柔軟性を示すものであり、学ぶ上でも興味深いポイントです。

漢字の発音や意味の変化は、日本の音韻や言葉遊びにも影響を与えています。言葉遊びや漢字のなぞなぞは、日本文化に根付いた重要な要素であり、特に子供たちにとっては楽しみながら学べる手段となっています。このように、発音や意味の変化を理解することは、漢字を学ぶ上での一つの楽しみでもあります。

4. 漢字の教育と普及

4.1 日本における漢字教育

日本の教育制度において、漢字教育は非常に重要な位置を占めています。小学校では「常用漢字」というリストが作られており、子供たちはこの漢字を通じて基礎的な語彙を学びます。これにより、漢字に対する理解が深まり、文化的なバックグラウンドを習得するトレーニングにもなります。

さらに、中学や高校では、より高度な漢字教育が行われます。この段階では、漢字の成り立ちや歴史、さらには様々な書体についても学びます。例えば、隷書や楷書など、漢字のスタイルごとの特徴を理解することで、書く技術も向上します。このような教育は、単に漢字を覚えるだけでなく、書道や文芸への興味を引き起こすきっかけともなるのです。

しかし、漢字教育には課題もあります。日本語を学ぶ外国人にとって、漢字は非常に難解であり、覚えるのが大変です。このため、教育現場では外国人向けに漢字を簡略化したカリキュラムの導入や、視覚的な教材の開発も進められています。これにより、より広範に漢字を学ぶ機会が提供され、国際的な交流が促進されるのです。

4.2 漢字学習の課題と対策

日本の漢字教育には様々な課題が存在します。まず一つ目は、漢字の数が非常に多く、覚えるのが難しい点です。特に小学校で学ぶべき常用漢字だけでも2136字あり、多くの生徒にとっては大きな負担となります。さらに、漢字の読み方や書き方も多様性に富んでいるため、学習者が混乱することも少なくありません。

これに対して、教育者や学ぶ側での工夫が求められています。例えば、漢字の学習を楽しいものにするためのゲームやアプリが開発されています。このようなツールを利用することで、視覚的にも記憶に残りやすくなる効果が期待されています。また、ロールプレイやグループ活動を通して、実際にコミュニケーションを図ることで、漢字を活用する力も養われます。

さらに、学校外の教育機会やワークショップの場を使って、多様な学びの場を提供することも重要です。地元の文化センターや図書館などでは、漢字に特化したイベントが開催されることがあり、参加者にとっては実践的な学びの場となります。このような取り組みを通じて、漢字を馴染み深いものとして感じられる環境を構築することができます。

4.3 漢字の国際的な影響

漢字の普及は、日本国内にとどまらず、国際的にも大きな影響を与えています。特に中国語を話す地域では、漢字を使用することが一般的であり、文化交流の基盤となっています。さらに、漢字の美しい書法や書道は、国際的なアートシーンでも注目されています。これにより、漢字は単なる文字の枠を超え、文化的な象徴としての地位を確立しています。

また、漢字が外国語学習に与える影響についても注目されています。多くの国で漢字を学ぶプログラムがあり、特にアジアの国々では漢字が重要な要素とされています。これにより、言語を通じて文化を理解するための架け橋が構築されています。

さらに、インターネットやデジタル技術の進化に伴い、漢字を使ったコミュニケーションが広まっています。SNSやメッセージアプリを通じて、漢字を使って表現することが一般的になり、これが国際的なつながりを強める役割を果たしています。このように、漢字は国境を越えたコミュニケーションのツールとしても機能しています。

5. 漢字の未来

5.1 テクノロジーと漢字の変化

漢字の未来は、テクノロジーの進化と密接に関連しています。特に、デジタル技術の発展によって漢字の入力方法が変化しました。現在は、スマートフォンやタブレットを通じて、手書き入力や音声入力が一般的になり、多くの人々が漢字を容易に利用できるようになりました。

このような技術の進化は、漢字の学習方法にも影響を与えています。アプリケーションやオンラインコースが普及し、独学でも手軽に漢字を学ぶことができる環境が整っています。特に、ゲーム形式で漢字を学ぶプラットフォームが注目され、楽しみながら学べる機会が増えています。

ただし、デジタル化が進むことで、手書きの漢字を書く機会が減少することも懸念されています。これにより、書く力や美しい書道の技術が失われる可能性があるため、教育現場では手書き教育の重要性が強調されています。このように、テクノロジーの進化は漢字の未来を変える一方で、伝統的な学びの方法を維持することも求められています。

5.2 漢字の文化的意義

漢字は単なる文字ではなく、文化的な象徴でもあります。漢字を通じて、特に中国や日本の歴史、価値観、思想が伝承されてきました。文学作品や哲学的な文献には、数多くの漢字が用いられ、文化の深さや多様性を感じさせます。そのため、漢字は国のアイデンティティを形成する重要な要素とも言えるでしょう。

また、漢字は他の文化ともつながりを持つ懸け橋となります。例えば、漢字圏である中国、日本、韓国、ベトナムでは、漢字に対する理解や使い方に共通点があり、互いの文化を理解する手助けとなっています。このような文化的意義が、漢字の普及を促進する要因ともなっています。

さらに、国際的な交流の場においても、漢字は重要な役割を果たしています。国際会議や文化交流イベントでは、漢字を用いたプレゼンテーションが行われ、多くの人々がその重要性を理解する機会が増えています。このように、漢字は文化的な架け橋として、国際社会における理解を深めるための手段となっています。

5.3 漢字の国際理解への寄与

漢字は国際的な理解を促進するための重要な要素となるでしょう。国際化が進む中で、異なる文化や言語を理解するためのツールとして、漢字がますます重要視されています。特に中国語や日本語を学ぶ外国人にとって、漢字を学ぶことはその言語の深い理解を得るための第一歩となります。

また、漢字を通じて互いの文化や価値観を理解する機会が増えることで、国際的な友好関係の構築にも寄与するでしょう。例えば、文化交流プログラムや学術的なカンファレンスにおいて、漢字を使ったコミュニケーションが行われ、新たな発見や知識の共有が可能になります。これが、国際的な協力や相互理解を深める基盤となります。

最後に、漢字が持つ国際的な魅力は、アートやデザイン分野でも注目されています。漢字の美しさや象徴的な意味が、国際的なアートシーンで評価されることが多く、漢字を通じた文化発信が促進されています。このように、漢字は国際理解の促進に寄与しつつ、世界の文化に新たな価値を提供し続ける存在なのです。

終わりに

漢字と日本語の関係は、歴史的背景から教育、国際的な影響まで、多くの側面を持っています。漢字は日本語の学びを深めるだけでなく、文化的なアイデンティティを形成する重要な要素でもあります。今後も、漢字はテクノロジーの進化や国際的な交流を通じて、さまざまな形で私たちの生活に根付いていくことでしょう。このような関係性を理解し、さらに深めていくことが、私たちの文化や言語における豊かな体験につながるでしょう。