中国文化の中でも特に重要な位置を占める漢字は、その起源、発展、そして日本語との深い関係性を通じて、多くの興味深い側面を持っています。漢字は、中国の古代文明から発展してきた文字体系であり、その影響はアジア全体に広がっています。日本語においても、漢字の導入は言語の成り立ちや文化に根本的な変化をもたらしました。この文章では、漢字の起源や音読み、訓読み、そして日本語との関係性までを詳しく探求します。

1. 漢字の起源と発展

1.1. 漢字の誕生

漢字は紀元前数千年の中国において、最初に使用された文字の一つとされています。その起源は、亀甲や骨の刻印などから発見された「甲骨文字」に見ることができます。甲骨文字は、祭祀や占いのために動物の骨に刻まれたもので、これが後の漢字の基礎となりました。甲骨文字は、象形文字や指事文字、会意文字、形声文字などの形態に分かれることから、漢字の多様な表現方法がここに始まったと言えます。

漢字の誕生は、特に古代中国の社会的・宗教的背景と深く結びついています。文字は単なるコミュニケーションの手段だけでなく、政治や文化、宗教的な儀式においても重要な役割を果たしました。このため、漢字は中国文化の根底を支える存在となり、それが後の時代に数々の変遷を経て発展していく土台となりました。

1.2. 漢字の歴史的な変遷

漢字は時代と共に進化を遂げてきました。先秦時代から漢代にかけて、漢字はだんだんと標準化され、広がっていきました。この時期には、商業や外交の発展とともに、文字の必要性が高まったため、漢字は多くの人々に使われるようになりました。特に、漢代には「小篆」や「隷書」といった新しい書体が登場し、それが次第に一般の人々にも浸透しました。

中世になると、漢字は日本や朝鮮半島、ベトナムなどに伝播しました。これにより、漢字は単なる中国の文字体系ではなく、アジア全体に影響を与える国際的な文字体系としての地位を確立しました。それぞれの国では独自に漢字の発音や意味が変化し、新しい言語文化が生まれるきっかけとなりました。

1.3. 漢字の影響を受けた地域

日本、韓国、ベトナムなどの国々は、中国の漢字文化の影響を大きく受けています。特に日本では、奈良時代に仏教が伝来する際に漢字が導入され、その後、日本語の文法や語彙などに深く影響を及ぼしました。日本では中国語音を取り入れた「音読み」と日本語の意味に基づいた「訓読み」が生まれ、多様な言語表現が可能となりました。

韓国では「ハングル」が主に使用されていますが、漢字も一部で使われており、特に公式文書や文学作品には今でも漢字が見られます。ベトナムでは、かつては漢字が国語の基本文字として使われていましたが、現在は「テトゥー」というラテン文字に取って代わられています。このように、漢字の影響は地域によってさまざま表れ、その文化的意義は計り知れません。

2. 漢字の音読みと訓読み

2.1. 音読みの概念

日本語における「音読み」とは、中国語の発音を基にした読み方のことを指します。漢字が日本に導入された際、中国語の音をそのまま日本語に取り入れる形で使用されました。例えば、「学」という漢字の音読みは「がく」となり、「学校」のような言葉に使用されます。このように音読みは、主に漢字の意味を重視した言葉に用いられ、学術的な文章や正式な場面でよく見られます。

音読みの特徴は、中国語の発音の変化に伴い、日本語でも発音が異なることです。特に、江戸時代以降の音読みは「音訓融合」と呼ばれる現象が起こり、音読みと訓読みが同じ漢字で共存する形になりました。このため、同じ漢字であっても文脈によって読み方が異なることがあり、言語に奥深さを与えています。

2.2. 訓読みの概念

「訓読み」は、言葉の意味や用法に基づいて、日本語の既存の言葉を当てはめて読ませる方法です。例えば、「山」という漢字は、音読みでは「さん」と読みますが、訓読みではそのまま「やま」と読むことになります。訓読みは、日本語の風土や文化を反映しているため、より自然で親しみやすい言葉の選択といえるでしょう。

このように、訓読みは日本語に独自のニュアンスを与え、日本文化に深く根ざした言語表現の一部となっています。たとえば、「村」と「町」という言葉は共に「むら」、「まち」と読む訓読みですが、それぞれが持つ意味は明確に異なります。このように、訓読みを用いることで言語はより豊かで複雑なものとなっているのです。

2.3. 音読みと訓読みの使い分け

日本語において、音読みと訓読みの使い分けは非常に重要です。音読みは通常、漢字が引き起こす仏教用語や学術用語、法律用語など、公式な文脈において使われます。一方で、訓読みは日常会話や私人に関わる言葉で多く使用され、生活の中で自然に根付いた表現となっています。

例えば、漢字「食」の音読みは「しょく」で、訓読みは「たべる」です。学校の教科書や文学作品では「食べ物」や「食事」として訓読みが多く使われる一方で、「食品」や「栄養食」などは音読みが多く使用されることが一般的です。このように、文脈によって音読みと訓読みを使い分けることで、正確かつ明確な表現が可能となるのです。

3. 漢字と日本語の関係性

3.1. 漢字導入以前の日本語

日本語の起源を探ると、漢字が導入される前の段階に戻る必要があります。この時代、日本語は主に口頭で伝えられる言語であり、漢字を用いない形でのコミュニケーションが行われていました。このコミュニケーションは、表現の幅が狭く、主に自然や生活様式、感情に関する言葉に限られていました。

しかし、著しい変化が起こったのは、仏教や中国文化が日本に伝播した際です。739年にそれが確認されて以降、漢字は日本語の書き言葉として導入され、単なる音ではなく、意味を持つ文字として位置づけられることになりました。これにより、日本語の文法や構造が大きく変化し、表現の幅が広がることとなります。

3.2. 漢字導入後の日本語の変化

漢字が日本に導入された結果、日本語に革命的な変化が訪れます。特に、漢字の導入は日本語の文法に新たな要素を加え、名詞、動詞、形容詞などの豊富な表現を可能にしました。この変化は、文学や哲学、宗教においても大きな影響を及ぼしました。たとえば、平安時代の文学作品には、多くの漢字が使われることで、日本語がより洗練されたものへと変わっていく様子が見られます。

また、この時期には漢字の使い方に関する規範も整備され、日本文学や史書が漢字を用いて記録されることによって、当時の社会の文化や生活の様子が詳述されるようになりました。平仮名や片仮名の発明もこの流れに影響を受け、日本語独自の文字体系が形成されていくのです。

3.3. 現代日本語における漢字の役割

現代の日本語においても、漢字は非常に重要な役割を果たしています。漢字は、情報の伝達を効率化し、意味を明確にするための重要な手段です。新聞や書籍、インターネット上の情報でも、漢字が使用されることで、情報が整理され、より受け手にとって理解しやすくなります。

しかし、近年では漢字の使用頻度に変化が見られ、特に若い世代ではカタカナやローマ字の利用が増加しています。これは、デジタル化の影響や国際化に伴い、言語環境が多様化しているためでもあります。それでも、漢字は依然として日本語の不可欠な部分であり、教育や日常生活においてもその重要性を失っていないことが確認されています。

4. 漢字と日本の文化

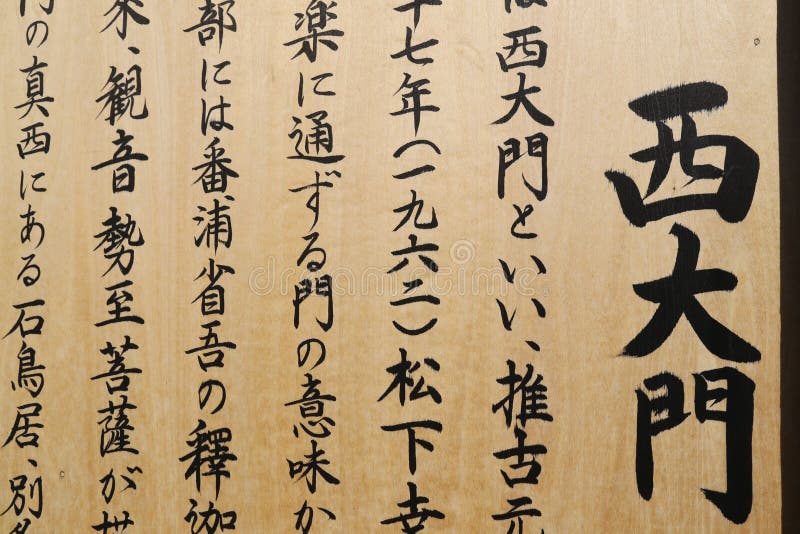

4.1. 書道と漢字

日本文化の中で、漢字は書道という芸術形態と深い関係にあります。書道は、T文字を書く技術や心の表現を通じた高尚なアートであり、特に漢字の書き方には独自の美学が存在します。例えば、筆の持ち方や運び方、墨の濃さや線の流れなど、全てが書道における重要な要素となります。

日本の書道は、中国の書道から多くの影響を受けつつも、独自のスタイルを持つようになりました。特に、和風の書道は、日本の情緒や自然の美を表現するための洗練された技術として発展しました。館や寺院における書道作品は、日本の文化遺産として今なお多くの人々に愛され、注目されています。

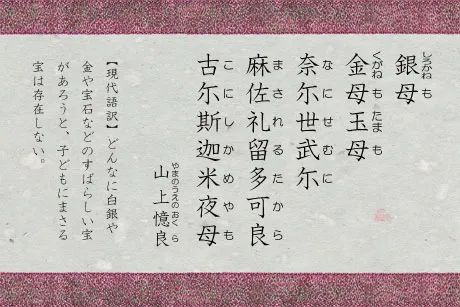

4.2. 漢字と日本の文学

漢字はまた、日本の文学においても重要な役割を果たしています。辞世(じせい)や歌、詩といった様々な文学作品には、漢字が多用され、それにより表現がより豊かに、深い意味を持つことが可能になります。特に、万葉集や古今和歌集に見られるように、漢字と仮名の組み合わせによる文体は、日本文学の特色を形作っています。

近代文学でも、漢字の使用は不可欠であり、作家たちはその特性を活かして作品を創作しています。例えば、夏目漱石や森鴎外などの作家たちは、漢字を巧みに用いて、情景描写やキャラクターの心情を表現しました。そのため、漢字を理解することは、日本文学を楽しむ上で重要なポイントでもあります。

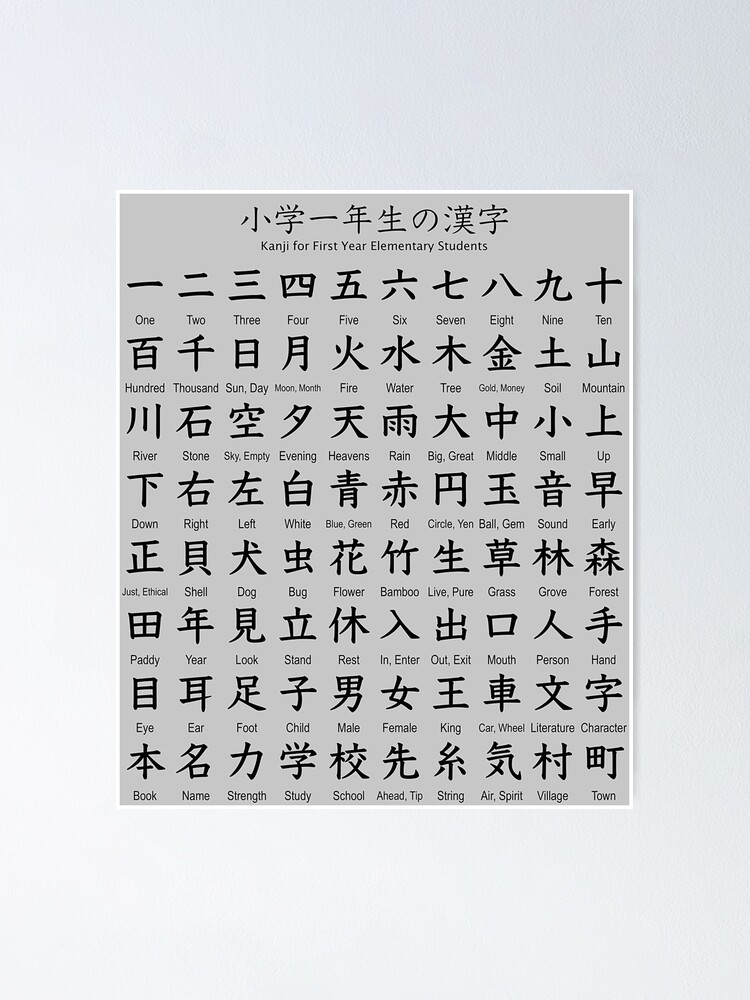

4.3. 漢字の教育と学び

日本の教育システムにおいて、漢字の学習は非常に重要な位置を占めています。小学校の段階から始まり、中学校、高校に至るまで、漢字の読み方や書き方、意味について徹底的に学ばれることがあります。特に、教育課程においては、「学年別漢字」として、習得すべき漢字が明示され、段階的に学習が進められます。

子供たちにとって漢字は、初めは難解に思われることも多いですが、書くことで文字の形や意味を理解し、コミュニケーションの幅を広げる手助けとなります。このように、漢字の教育は、日本人としてのアイデンティティ形成や文化理解を促進する大切な要素でもあるのです。

5. 漢字の未来

5.1. デジタル時代の漢字

デジタル化が進む現代において、漢字の役割や使われ方も大きく変化しています。たとえば、スマートフォンやコンピューターにおいて、漢字入力が日常的になったことで、手書きで漢字を書く機会が減少したという声もあります。それでも、漢字は依然として日本語の基本的な要素であり、入力方法やフォント技術の進化によってその魅力が保たれています。

特に、漢字の電子化により、漢字の学習方法にも変化が表れています。アプリやオンライン講座を通じて、効率的に漢字を学ぶことが可能となり、多くの人が新しい漢字の書き方や読み方を学ぶ手段として利用しています。今後も、このようなデジタル技術を活用した漢字教育が重要であると言えるでしょう。

5.2. 漢字と国際交流

国際化が進む中で、漢字はアジア地域だけでなく、世界中で注目されています。漢字を学ぼうとする外国人の割合も増加しており、言語教育の一環として漢字が取り入れられるケースが多くなっています。これにより、日本文化を学ぶ際に、漢字が重要な役割を果たすようになっています。

例えば、外国人向けの日本語学校や文化交流イベントでは、漢字の持つ文化的意義やその使い方についての講座が行われています。さらに、漢字を通じて日本の伝統や価値観を知ることで、国際交流が促進されることも期待されています。

5.3. 漢字の保存と継承

漢字は今後、ますます重要な役割を担うことが予想されます。しかし、現代においてはデジタル移行や音声言語の普及などにより、漢字の使用が減少する傾向もみられます。このため、漢字の保存と継承のための取り組みが重要です。教育の現場では、子供たちが漢字に親しむ環境を整えたり、書道や文芸活動を通じて漢字への理解を深めたりすることが求められています。

加えて、地域の文化活動やイベントを通じて、漢字の魅力を再発見し、地域社会での継承を促進することも一つの手段です。このように、漢字はただの文字ではなく、文化、歴史、アイデンティティを象徴する重要な資源であり、その未来を見据えた取り組みが求められています。

終わりに

漢字は長い歴史を持ち、何世代にもわたり日本文化に根付いてきました。音読みや訓読みを通じて、日本語に深い意味を与え、文学や書道、そして教育において大きな役割を果たしています。しかし、デジタル化の進展や国際交流の進行の中で、漢字の未来には新たな課題も存在します。それゆえに、漢字の保存と継承に向けた努力がこれからも続けられることを願ってやみません。漢字のもたらす文化的な価値を理解し、次の世代に受け継いでいくことが、私たちの責任であるといえるでしょう。