水墨画は中国の重要な文化遺産であり、その独特な美と深い意味を持つ技法は、世界中で評価されています。日本においても、その影響力は計り知れず、水墨画は長い歴史を通じて日本の美術や文化に多大な貢献を果たしてきました。この文章では、日本における水墨画の受容とその影響について、さまざまな観点から詳しく考察します。

1. 中国の水墨画

1.1 水墨画の歴史

水墨画は中国の古代から存在する芸術形式であり、その起源はおそらく東漢時代(25年 – 220年頃)にさかのぼります。この時期、文人たちが墨を用いて風景や動物、人物を描くための簡素化したスタイルを確立しました。その後、唐代(618年 – 907年)の影響で、水墨画は大きな発展を遂げ、多くの名画が生まれました。

水墨画の発展において重要な役割を果たしたのが、五代・十国時代(907年 – 979年)と宋代(960年 – 1279年)の画家たちです。特に、北宋時代の郭熙や、南宋時代の李公麟などの画家は、風景画の分野で指導的な存在となり、様々な技法やスタイルを確立しました。水墨画は、単なる絵画の技法にとどまらず、哲学的な思想や自然観を反映するものとしても重要視されるようになりました。

また、元代(1271年 – 1368年)以降は、文人画が隆盛し、個々の画家のスタイルが強調されていきました。この時期には、自由な発想と表現が重視され、より抽象的で感情的な作品が生まれました。こうして、時代の変遷とともに水墨画は進化し続け、その多様性と奥深さを持つようになりました。

1.2 水墨画の技法

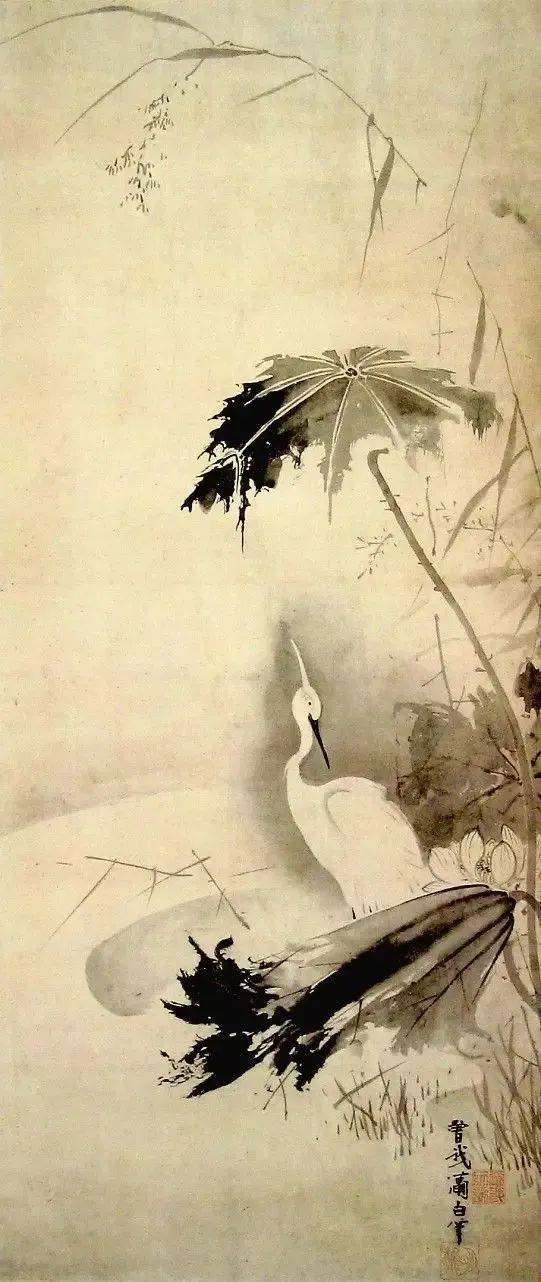

水墨画の技法は非常に多様で、多くの要素が組み合わさっています。基本は墨と水を混ぜたもので、画家の筆使いや水分のコントロールによって、無限の表現が可能です。水の量を変えることで濃淡が生まれ、筆の運びによって動きや静けさを表現します。このような技法は、画家の個性を反映する重要な要素です。

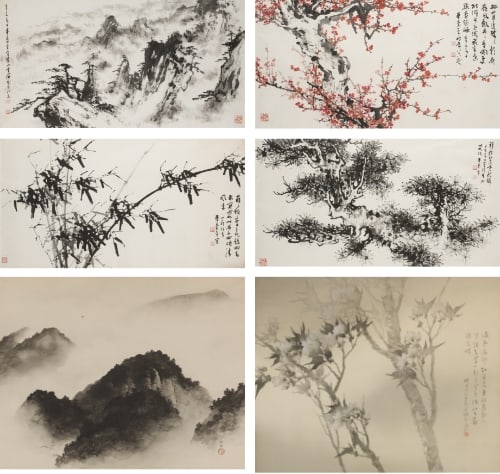

また、筆を使った描写だけでなく、墨のにじみや重ね塗り、独特の疎密感を生かす技法もあります。特に、尖筆と太筆を使い分けることで、細かい部分や大まかな表現を同時に描くことができるため、作品にダイナミズムが生まれます。例えば、山の遠近感を出すためには、淡い水墨で背景を描き、濃い墨で手前を描くという技法が用いられます。

さらに、絵の中に詩や印章を加えることも特徴の一つです。これにより、作品にさらに深い意味やストーリーを持たせることができ、観る者に想像力を働かせる余地を与えます。水墨画をただの視覚的な美しさだけでなく、心情や哲学を表現する手段として享受することができるでしょう。

1.3 有名な水墨画家

水墨画の歴史には、多くの偉大な画家が存在します。その中でも特に有名なのが、宋代の徐熙(Xu Xi)です。彼は風景画の大家として知られ、特有の軽やかな線と墨の運びで自然を表現しました。彼の作品は、静けさと力強さを兼ね備えており、見る者に深い感銘を与えます。

また、元代の倪瓚(Ni Zan)も代表的な水墨画家の一人です。彼は文人画のスタイルを確立し、風景画を通じて自身の内面を表現しました。特に、彼の作品には孤独や寂しさが漂っており、その背景には彼自身の人生観が色濃く反映されています。倪瓚の作品は、現代の画家にとっても影響を与えており、その美学は今なお受け継がれています。

最後に、明代の仇英(Qiu Ying)を挙げることができます。彼は水墨画だけでなく、工筆画においても高い技術を持つ画家でした。特に彼の花鳥画は生命力にあふれており、非常に人気があります。彼の作品は、細密さと鮮やかな色合いが特徴で、多くのコレクターや愛好者から支持されています。

2. 水墨画の通販と市場

2.1 水墨画作品の取引現状

現在の水墨画作品の取引市場は、多くの変化を迎えています。従来はオークションや画廊などでの手売りが主流でしたが、最近ではオンライン市場が急増しています。特にSNSやインターネットを利用した販売手法が広まる中で、若い世代を中心に水墨画の人気が高まっています。これは、絵画の入手が容易になっただけでなく、手軽に情報を得られる環境が整ったためです。

日本においても、水墨画のオークションが多数開催されるようになり、国内外のアーティストやコレクターが参加しています。特に評価の高い作品は、予想を超える価格で落札されることも少なくありません。現代の水墨画は、単なる伝統的技法にとどまらず、現代アートとも結びつき、新たな価値が生まれています。

取引現状においては、作品の真贋鑑定が重要です。一部の画家の作品は偽物も多く出回っており、信頼できるギャラリーや専門家による評価が必要不可欠です。このような状況下で、購入者は慎重な眼差しを持つ必要があります。

2.2 オンラインショップの成長

近年、オンラインショップの成長が著しいです。特に中国と日本をつなぐオンラインプラットフォームが数多く存在し、様々な水墨画作品が取り扱われています。これにより、地理的な制約なく多くの人々が水墨画にアクセスできるようになっています。

たとえば、国内外のアーティストが参加する「アートフェア」や「オンラインオークション」は、興味のある購入者にとって非常に便利な場です。ここで紹介される作品は、リアルタイムで入札ができるため、他の参加者との競争が生まれ、価格が上昇する傾向があります。

また、SNSの活用により、アーティスト自身が自作を直接販売することも増えてきました。インスタグラムやFacebookを通じて、ファンとの距離を縮め、さらに作品を知ってもらう手段として活用されています。このような新しい流通経路は、若い世代を中心に水墨画の認知度を高め、更なる市場拡大に寄与しています。

2.3 水墨画の価格帯

水墨画の価格は多岐にわたります。一般的には、作品の作者や技法、サイズ、状態によって大きく異なります。たとえば、著名な画家の碑文がある作品や、特に高く評価されているものは、数千万円を超えることも珍しくありません。逆に、若手のアーティストによる作品は、数万円から購入できることが多く、初めて水墨画を手に入れようとする人にとっては手頃な選択肢となるでしょう。

このような価格帯は、コレクターにとって多様な投資機会を提供します。また、投資目的だけでなく、インテリアとしての観賞価値や贈り物といった側面からの購入も多く見受けられます。水墨画は、その特異な美観と文化的背景から、一つとして同じ作品はなく、持っていることで自己表現や文化交流の一部となり得るのです。

ただし、価格だけでなく、作品との愛着も非常に大切な要素です。自分が気に入った作品を購入することで、長く楽しむことができますし、収集する喜びを感じることができるでしょう。このように、水墨画は単なる金融商品ではなく、文化的価値をも含むアートであることが魅力です。

3. 日本における水墨画の受容

3.1 日本における水墨画の紹介

日本における水墨画の受容は、室町時代(1336年 – 1573年)に始まりました。当時、中国からの影響を受けた禅僧たちが、自己の精神を表現する手段として水墨画を取り入れたことがその始まりです。特に、禅寺や茶道の席での使用が奨励され、文人たちの間で徐々に広まりました。

そして、江戸時代(1603年 – 1868年)には、商業が発展し、多くの人々が水墨画を楽しむようになりました。この時期、浮世絵など他の異なる絵画様式との融合が進み、新しい表現のスタイルが生まれました。日本独特の風情や感性が加味された水墨画は、より生活に根ざしたアートとして愛されるようになります。

さらには、戦後も日本の美術界において水墨画は重要な位置を占めており、多くの画家がその伝統を受け継ぎ、現代においても新しい形で水墨画を制作しています。こうして、歴史を通じて日本の文化に深く根付いた水墨画は、今もなお多くの人々に影響を与えています。

3.2 文化的影響と交流

日本における水墨画の受容は、単に技術やスタイルの模倣にとどまらず、文化全体に及ぶ影響を持っています。特に、禅の思想や自然観が色濃く反映されることで、日本独自の美意識が育まれました。たとえば、「侘び寂び」という美的概念は、水墨画と深く結びついており、物の無常や一時的な美を重視する価値観が息づいています。

さらに、海外との文化交流においても水墨画は重要な役割を果たしています。とくに、明治時代以降、西洋美術が流入する中で、日本の水墨画はその独自性をもって国際的に評価されるようになりました。水墨画のテクニックや美的感覚は、多くの西洋のアーティストに影響を与え、アジアと西洋の架け橋的存在といえるでしょう。

また、日本国内でも水墨画の文化は多彩な形で発展していきます。全国各地の美術館やギャラリーで水墨画の展示が行われ、地域のアーティストの作品が紹介されることで、より多くの人々にその魅力を知ってもらう機会が生まれています。このような文化的交流は、水墨画の普及だけでなく、他のアートシーンにおけるコラボレーションへとつながる要素ともなっています。

3.3 日本の水墨画家

日本には、数多くの優れた水墨画家が存在します。例えば、近代水墨画の巨匠として知られる與謝蕪村は、自然を愛し、その素朴でありながら深い情感を引き出すことで知られています。彼の作品には、日常の風景や人々の営みが描かれ、見る者に温かみと親しみを与えます。

また、現代の水墨画家として注目されるのが、田中一村です。彼は日本の風景や花鳥をテーマにした作品を多く手掛け、独自のスタイルを確立しました。自然の美しさを表現するだけでなく、彼の作品には独自の精神性が感じられ、見る者を惹きつけます。田中の作品は国内外で評価され、多くの展覧会でも取り上げられています。

さらに、最近では若手水墨画家たちが活躍し、新たな表現方法を模索しています。彼らは伝統的な技法を守りながらも、現代的な視点やテーマを取り入れた作品を制作し、多くの支持を得ています。このように、日本の水墨画は、伝統と発展を重ねながら、多様な表現を生み出し続けています。

4. 水墨画の現代的解釈

4.1 現代アートとの融合

現代において、水墨画は伝統的な技法と現代アートが融合した新たな形へと進化しています。多くのアーティストが水墨画の表現をベースに、新しいスタイルを試みており、特に抽象表現やコンセプチュアルアートとのコラボレーションが進んでいます。

例えば、著名な現代アーティストが水墨の技法を使いながら、色彩や形状を大胆に変化させた作品を発表しています。これにより、現代の感覚と水墨画の伝統が交わり、新しい視覚体験を提供しています。このような試みは、従来の枠を超えて、より広範な観客に向けたアプローチとなります。

また、展覧会などでは、伝統的な水墨画とデジタルアートを組み合わせた作品が多く展示され、視覚的なインパクトを与えています。この結果、若い世代のアートファンを中心に、伝統的な水墨画に対する興味が再燃しています。

4.2 デジタル技術の活用

最近では、デジタル技術を活用した水墨画の制作が増えてきました。デジタルペイントソフトウェアを使用することで、画家は水墨の特性を模倣しつつ、従来の物理的な制約を超えた表現が可能となります。この手法により、さらに自由な発想や実験的なアートが生まれています。

たとえば、デジタルで描かれた水墨画は、SNSやウェブサイトで簡単にシェアされ、多くの人々に広がります。また、デジタルアートとしての特性を持つ作品は、様々なメディアでのアプローチが可能になり、一層多様な表現が展開されるようになりました。

さらに、3Dプリンティング技術を用いた水墨画の作品も登場しています。この技術により、立体的な形状や質感を持つ水墨画が制作され、視覚だけでなく触覚にも訴えるアプローチが生まれています。このような新しい表現方法は、観覧者に新たな体験を提供し、水墨画の未来を切り拓いています。

4.3 新しい表現方法

水墨画の現代的な解釈は、さまざまな表現方法によって実現されています。たとえば、インスタレーションアートとしての展開があります。従来のキャンバス上の作品にとどまらず、空間全体を使った表現や、プロジェクションマッピングを駆使した展示が新しい感覚をもたらしています。

また、コラージュ技法を使った作品も増えており、さまざまな素材や技法を組み合わせることで、より多次元的な水墨画が生まれています。これによって、絵画の枠を超えた新たな価値と美が創造されています。

さらには、ワークショップやアートイベントでの実践も重要な要素です。多くのアーティストが、一般の人々と共に水墨画を楽しむ機会を提供し、その技法や考え方を広めています。これにより、新世代のアーティストやアートファンが生まれ、水墨画の未来を担う土壌が形成されています。

5. 水墨画の教育と普及

5.1 教育機関での水墨画教育

水墨画の教育は、日本全国の美術大学や専門学校で行われています。多くの教育機関では、水墨画の歴史や技法について学ぶカリキュラムが組まれ、学生が伝統技法を身に付ける機会を提供しています。特に、師弟関係のもとで学ぶことで、直接的な技術や知識の伝承が可能となります。

近年、オンライン講座やワークショップも増えてきています。これにより、遠隔地にいる人々や忙しい社会人でも水墨画を学べる機会が増えており、より多くの人がこの魅力的な技法に触れることができるようになりました。このように、水墨画の教育はますます多様化しており、幅広い層にアプローチしています。

また、学生たちは作品を発表する機会も与えられ、国内外のコンペティションに参加することが奨励されています。これにより、自らの技術を試す場が得られるだけでなく、他のアーティストとの交流も生まれ、学びの機会が広がります。

5.2 ワークショップとイベントの開催

多くのアート団体やギャラリーでは、水墨画に特化したワークショップやイベントが積極的に開催されています。こういったイベントは、初心者や子供からプロのアーティストまで、幅広い参加者を対象にしています。実際に筆を持って墨を使う体験を通じて、参加者は水墨画の魅力を直感的に理解することができます。

ワークショップでは、基本的な技法から高度な技巧まで、幅広く学べる内容となっているため、参加者のレベルに応じたアプローチが可能です。また、アーティストが講師として招かれることも多く、直接的にその作品や思想に触れることで、参加者のインスピレーションを高める効果があります。

さらに、地域の文化祭やアートフェアでも水墨画のブースが設けられ、実演や販売が行われることが一般化しています。これにより、地域の人々の間で水墨画への関心が高まり、さらなる普及活動が進んでいます。

5.3 水墨画の普及活動

水墨画の普及に向けた取り組みは、多くのアーティストや団体によって行われています。特に、アートに関する地域イベントや展示会に参加し、実際に作品を見てもらうことで、多くの人々にその魅力を伝える活動が進められています。このような取り組みは、地域の文化を育むだけでなく、新たなアーティストの育成にも貢献しています。

具体的には、地方自治体や学校と連携した教育プログラムが開発され、水墨画のワークショップや展示が行われています。これにより、地域住民が気軽に水墨画に触れることができ、その体験が地域の文化の重要な一部となることを目指しています。

さらに、国際的な水墨画の展覧会やイベントに参加することも、普及活動の一環として積極的に行われています。このような国際的なプラットフォームでの発表は、他国の文化との交流を促し、水墨画の国際的な認知度を高める要素となります。他国のアーティストとの共演やコラボレーションを通じて、新たな視点や技術を取り入れることで、更なる発展が期待されています。

終わりに

水墨画は、日本だけでなく世界中で高く評価されるアート形式であり、その奥深い魅力は多くの人々に影響を与えてきました。歴史的背景や技法、著名な画家たちの存在を知ることで、その文化的な意義がより明確になります。また、現代における水墨画の様々な解釈や表現方法の進化は、この伝統的なアートが未来に向かって変化し続ける可能性を示しています。

日本における水墨画の受容と影響は、これからも新たな形で進化を続け、私たちの日常の中に根ざしていくことでしょう。水墨画を通じた文化交流が、今後もますます広がることを期待しています。