李白(りはく)は中国唐代の著名な詩人であり、彼の作品は今も多くの人々に愛されています。李白の詩には、彼の酒に対する情熱や人生観が色濃く表れており、彼は酒文化の象徴的人物とされています。この文章では、李白の生涯や、彼が生きた時代の中国の酒文化、さらに李白と酒の関係、彼の酒に対する哲学、そして現代における李白の酒文化の意義について詳しく探っていきます。

1. 李白の生涯

1.1 生い立ちと背景

李白は701年に現在の中国の四川省に生まれました。彼の家族は商人で、経済的には比較的安定していたと言われています。幼少期から読書に熱中し、特に道教や儒教、さらには古典文学に親しむ中で、彼の詩的感性が育まれていきました。彼は若い頃から自由で奔放な性格を持ち、詩作だけでなく旅行にも情熱を注いでいました。

彼の青春時代は、国家の混乱や社会の変革が進行していた時期であり、様々な文化や思想が渦巻いていました。そのため、李白は多様な影響を受けることになり、特に道教的な自然への愛や自由を求める精神が彼の詩に強く反映されています。地域の名士として評価される一方で、自由を求めて各地を旅する生活を送りました。

1.2 主な業績と詩作

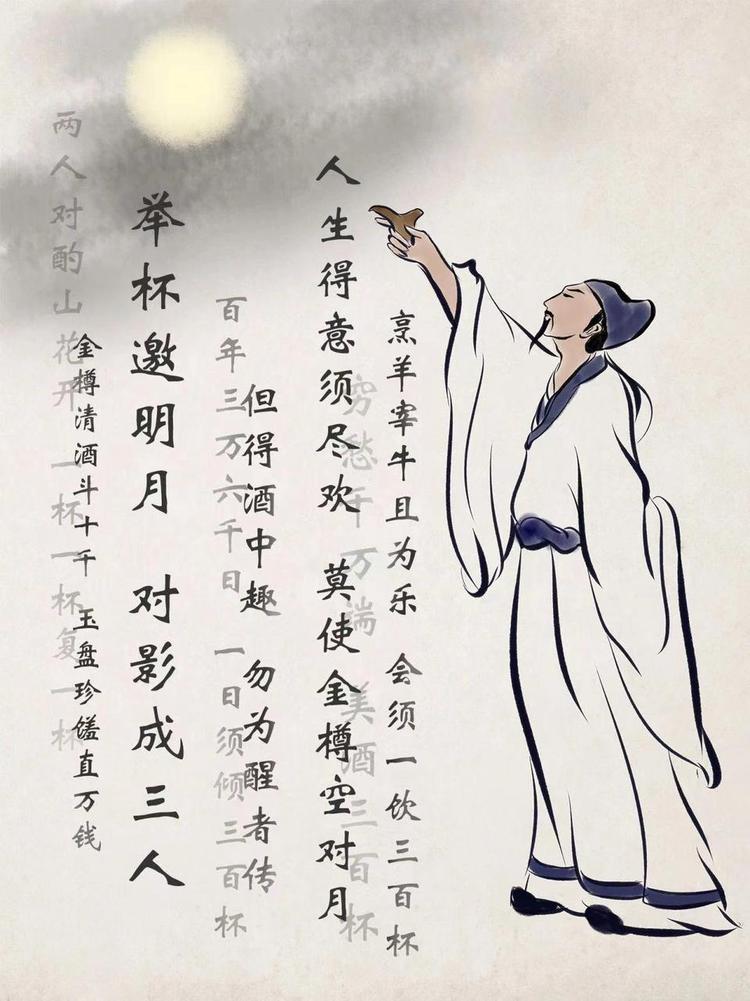

李白の詩は、その情熱的で美しい言葉遣いが特徴です。彼の代表作には「将進酒」や「月下独酌」などがありますが、これらの詩は酒を題材に豊かな情感を表現しています。「将進酒」では、酒を飲みながら人生の儚さを歌い上げ、友人との楽しみを重視する姿勢が伝わってきます。このように、彼の詩の中には酒が時折登場し、詩の主題としても重要な位置を占めています。

李白はまた、彼の作品を通じて詩人としての地位を確立し、多くの後世の詩人や作家に影響を与えました。彼は詩の形式や内容を革新し、特に「古詩」と「近詩」の両方においてその技術を駆使しました。彼の詩は感情の深さと自然の美しさを強調しており、そこに人々の心を掴む魅力があります。

1.3 李白の名声と影響

李白の詩は、彼の死後も長い間、多くの人々に読まれ、語り継がれてきました。唐代の詩の中でも特に高く評価されており、彼の名声は中国文学の歴史において不朽のものとなっています。彼は「詩仙」と称され、後の詩人たちに多大なインスピレーションを与えました。

その影響は中国国内にとどまらず、隣国の文化にも拡がりました。日本では、平安時代に彼の詩が翻訳され、詩の様式に影響を与えました。たとえば、日本の歌人たちは、李白の詩の強い感情表現や自然観を取り入れた作品を残しています。また、彼の名は現代中国においても広く知られ、多くの人々が彼の業績を称賛しています。

2. 中国の酒文化の歴史

2.1 古代中国の酒の起源

中国における酒文化の起源は非常に古く、紀元前3000年頃には既に酒が作られていたとされています。古代の文献には、米や麦、さらには果実を発酵させて作る酒の製法が記されています。特に、米酒は古代の儀式や祭りで重要な役割を果たしていました。このように酒は、単なる飲み物としてではなく、宗教的な儀式や社会的なイベントにおいても重要な位置を占めていたのです。

古代文学や絵画にも酒が描かれ、多くの詩人が酒を飲む場面を描写しています。飲酒は、友情を深めるための手段として広く受け入れられ、また、宴会や祝賀の場でも欠かせない存在でした。そのため、酒は古代中国において人々の生活と密接に結びついていたと言えるでしょう。

2.2 酒文化の発展と変遷

時代が進むにつれて、酒文化はさまざまな変化を遂げました。唐代には酒の製法がさらに洗練され、様々な種類の酒が登場しました。この時期には、特に詩歌と酒が密接に結びついており、多くの文学作品に影響を与えています。李白をはじめとする詩人たちは、酒を通じて人生の真理を探る作品を生み出しました。

また、茶という新しい飲み物が流行するようになったことで、酒と茶の文化の融合が見られるようになりました。宴席では、酒を飲むだけでなく、茶を楽しむ文化も広がり、これによりより豪華な社交の場が創出されました。このように、酒文化は常に変化しながらも、中国文化の重要な要素として残り続けています。

2.3 酒と政治・社会の関係

酒は古代の政治や社会とも密接な関係がありました。王朝が変わるたびに、酒の製造や流通に対する規制が施され、また酒をめぐる法令も存在していました。特に、酒は権力者が民衆と親交を深めるための手段とされ、宴会が行われる際には重要な役割を果たしていました。これにより、政治的な決定や合意が酒の席でなされることも多々ありました。

また、酒は文学や芸術とも深く結びついており、多くの詩人や画家が酒をテーマにした作品を残しています。飲酒を通じての懇親や友情が表現される一方で、酒による悲劇や教訓も存在し、酒文化はただの楽しみだけではなく、人生の深い意味を考えさせるものでもありました。

3. 李白と酒の関係

3.1 酒を題材にした詩

李白の詩には、酒が題材として取り上げられたものが多数存在します。彼の代表作「将進酒」では、友と酒を酌み交わしながら、過ぎ去った時間の儚さを詠い上げています。この詩は、飲酒が人々や自然との調和を促す行為であることを示しており、李白の因果を重視した世界観が色濃く反映されています。

さらに「月下独酌」では、月を見ながら一人で酒を楽しむ姿が描かれ、自身の孤独感や人生への思索を表現しています。特に、自然との一体感を求める李白の姿が印象的で、酒がその情感を深める役割を果たしています。李白の作品は、酒がただの飲み物ではなく、人生の深い真理を探る手段であることを強調しています。

3.2 酒が李白の創作に与えた影響

李白が酒を愛するあまり、彼の詩作にも大きな影響を与えました。酒を飲むことで、彼の詩はより感情豊かに、そして自由な発想で構築されるようになりました。酒によって解放された心が、彼の詩の創造性を引き出す要因となったのです。

また、李白自身は酒を飲むことで、政治や社会からの束縛を超え、自由な思考を求めたと言われています。彼は「酒は無限の想像を提供する」と語ったともされ、酒は彼にとって創作活動の一部であり、自身のアイデンティティを探るための手段でもありました。酒を楽しむことで、より深い自己理解へとつながっていたのです。

3.3 飲酒のエピソード

李白には多くの飲酒にまつわるエピソードがあります。彼はしばしば友人や詩人たちと共に飲み明かし、詩を詠み合っていたことで知られています。その中でも、彼の「月下独酌」が生まれた背景には、一人の夜の孤独感とともに酒を楽しむ姿が影響していると言われています。また、李白が自ら酒を携えて旅をしたエピソードも多く、彼の詩の多くに旅の情景と酒が描かれています。

しかし、その自由な飲み方が時に問題を引き起こすこともありました。彼は酔っ払って宮廷に入ったり、偉大な将軍の家に隠れて酒を楽しんだといった逸話もあります。このようなエピソードは李白の奔放な性格を示しており、彼の酒に対する情熱が創作に大きな影響を与えていたことを物語っています。

4. 李白の酒に対する哲学

4.1 酒の享受と人生観

李白の酒に対する姿勢は、彼の人生観そのものを反映しています。彼は酒を享受することが人生の重要な一部であると考えており、酒を通じて豊かさを感じ、人生の喜びを見出そうとしていました。酒は彼にとって、自然との一体感を味わう手段であり、同時に人々との絆を深める場でもあったのです。

また、李白は酒を飲むことで、人生の苦悩や悲しみから逃れることができると信じていました。彼の詩には、酒を通じて人生の儚さを受け入れ、過去を振り返る姿勢が見られます。彼にとって、酒は単なる酔いの手段ではなく、人生を深く味わうための一つの方法だったのです。

4.2 酒と自由の象徴

李白の詩には、酒が自由の象徴として描かれることが多いです。彼の生涯は自由を求める旅であり、その中で酒は彼自身の精神的な解放の道具となりました。飲酒によって彼は社会の制約から解放され、自身の存在意義を見出すことができたのです。

また、李白は酒を通じて友人たちと心を通わせたり、人々と交流する中で、大切な絆を築いていきました。飲酒の席では、彼は心からの交流ができると信じており、そこに自由と喜びを見出していました。彼にとって、酒は自分自身を表現する自由の象徴でもあったのです。

4.3 酒に込められた情感

李白の詩には、酒に込められた豊かな情感が見られます。彼は酒を飲むことで、感情を開放し、詩の中に自身の心情を表現しました。「将進酒」の中で、彼は「君が去った後の孤独」を語り、その背後に込められた感情が人々の共感を呼びました。酒の酔いが彼の詩に深みを与え、感情を豊かにする要素となったのです。

また、李白は酒を通じて友情や愛、人生の楽しみといった感情を表現しました。彼の詩には、酒を楽しむことで得られる喜びや、心の絆が描かれ、人々の心に響く作品が多くあります。このように、酒に込められた情感が、李白の詩を不朽のものとし、彼の魅力を引き立てているのです。

5. 李白の酒文化の現代的意義

5.1 現代中国における李白の影響

現代の中国において、李白は依然として多くの人々に親しまれており、彼の詩は教科書に取り上げられるほどです。彼は単なる詩人ではなく、自由や個性の象徴として尊敬されています。酒文化においても、彼の影響は色濃く残っており、飲酒の際にはその詩を引用することが一般的です。

さらに、近年では李白を題材にした映画や小説も数多く制作されており、彼の魅力を新しい世代に伝えています。李白を通じて中国の伝統文化が再評価され、多くの人々に受け入れられています。彼の詩が現代人の心に響く理由の一つは、普遍的なテーマを持っているからです。

5.2 日本における李白と酒文化

日本においても李白の影響は大きく、平安時代以来、多くの詩人が彼の作品に影響を受けてきました。日本の文学においても、酒を楽しむ姿勢が描かれることが多く、李白の詩がその象徴として機能しています。日本の俳句や短歌においても、酒は重要なテーマとして扱われ、李白の影響が見受けられます。

さらには、日本では「李白の酒」として、彼の作品を元にしたお酒も存在します。これにより、酒文化が国境を越えて交流し、李白が持つ普遍的な魅力を再確認する機会が増えています。日本と中国双方の文化交流の中で、李白の存在感は未だに大きいのです。

5.3 文化交流と未来の展望

李白が代表する酒文化は、中日両国において多くの文化交流の種となっています。詩や文学を通じた交流はもちろんのこと、飲食文化の面でも互いに影響を与え合っています。現代においても、李白の酒に関する詩がアートやイベントに取り入れられることで、より深い文化的理解が生まれています。

未来においても、李白の影響は広がり続けるでしょう。新たな視点からの研究や作品が登場し、彼の生き様や酒文化の意義が再評価されることが期待されます。また、国際的な文化交流の場においても、李白の作品を通じてさまざまな国の人々が彼の精神を理解し、共感する機会が増えるでしょう。

彼の酒文化は、共通の人生の喜びや辛さを分かち合うための強力な媒体として、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。

終わりに

李白と酒文化は、密接な関係にあり、彼の詩作にも深い影響を与えました。李白の酒は、単なる酔いの手段ではなく、人生の一部として豊かに表現される要素であり、彼の哲学や文化的意義とも結びついています。現代においても、その影響は色濃く残り、中国や日本をはじめとしたさまざまな文化において、李白の存在価値は高まっています。彼の詩と酒文化の魅力は、これからも多くの人々の心に響き続けることでしょう。