中国の文化には、古代から続く多くの伝統的な遊びや遊戯があります。その中でも「双六(すごろく)」は特に人気があり、日本の遊びと深いつながりを持っています。本記事では、双六を他のボードゲームと比較しながら、双六の魅力や文化的な意義を掘り下げていきます。双六が持つ独特の特徴や、その遊び方、ルールを理解することで、より豊かな遊びの世界が広がることでしょう。

1. 双六の基本知識

1.1 双六の歴史

双六の起源は、中国の古代に遡ります。もともとは、道教の教義や哲学が反映されたもので、運や戦略が試される遊びとして人気を博しました。時を経て、双六は日本にも伝わり、特に江戸時代には庶民の間で広まりました。この時代、双六は人々の娯楽としてだけでなく、教育的な要素も含まれていました。例えば、歴史や道徳を題材にした絵が描かれた双六が流行しました。

双六の変遷をたどることで、当時の人々がどのように遊びを通じて学んでいたかが見えてきます。また、現在でもその影響は感じられ、多くの人々が双六を通じて家族や友人との絆を深めています。双六はただのゲームではなく、世代を越えた交流の手段ともなっているのです。

1.2 双六のルールと遊び方

双六の基本的なルールはシンプルで、サイコロを振って出た目の数だけ進むというものです。プレイヤーは、自分の駒をスタート地点からゴールまで進め、最初にゴールに到達したプレイヤーが勝ちとなります。進行する過程で、特定のマスに止まることでボーナスや罰則が与えられ、戦略的な要素が加わります。

たとえば、「お金をもらえるマス」や「次のターンをスキップするマス」が存在し、これがゲームをさらに面白くしています。また、双六には多くのバリエーションがあり、遊ぶ人の趣味やテーマによってルールがアレンジされることが多いです。たとえば、伝説の生物や歴史的な舞台をテーマにした双六もあり、参加者の興味を引きつける工夫がされています。

1.3 双六の文化的意義

双六は単なる遊びにとどまらず、中国文化の多くの要素を体現しています。遊びの中には、道教や仏教に基づく教えが織り込まれており、人生や運、道徳について考えるきっかけを提供します。また、双六を通じて友人や家族とのコミュニケーションが促進され、それぞれの文化や価値観を共有する場となります。

双六の文化的意義は、例えば「老若男女が一緒に遊べる」という点にも表れています。年齢や性別を問わず楽しめるため、世代を超えた交流を生むことができるのです。さらには、特別な行事や祭りの際には双六が行われることが多く、地域ごとの伝統や習慣が色濃く反映される場ともなっています。双六を通じて、楽しみながら命の大切さや、人との繋がりの大切さを学ぶことができるのです。

2. ボードゲームの特徴

2.1 ボードゲームの定義

ボードゲームの定義は、プレイヤーが特定のルールに基づいて対戦または協力し、ボード上で駒を動かすゲームです。この定義には、双六のような運に大きく左右されるゲームから、チェスのような完全な戦略ゲームまで多岐にわたります。ボードゲームは、遊びながら思考力や戦略的な発表能力を養うことができます。

ボードゲームは、家族や友人とのコミュニケーションを促す重要な手段でもあります。特に、双六のようなシンプルなルールのゲームは、初めて会う人同士でも楽しむことができるため、社交の場を盛り上げるのに最適です。ボードゲームはその特性上、プレイヤーの相互作用が重要となり、競争と協力の両方の要素を楽しめることが魅力です。

2.2 ボードゲームの種類

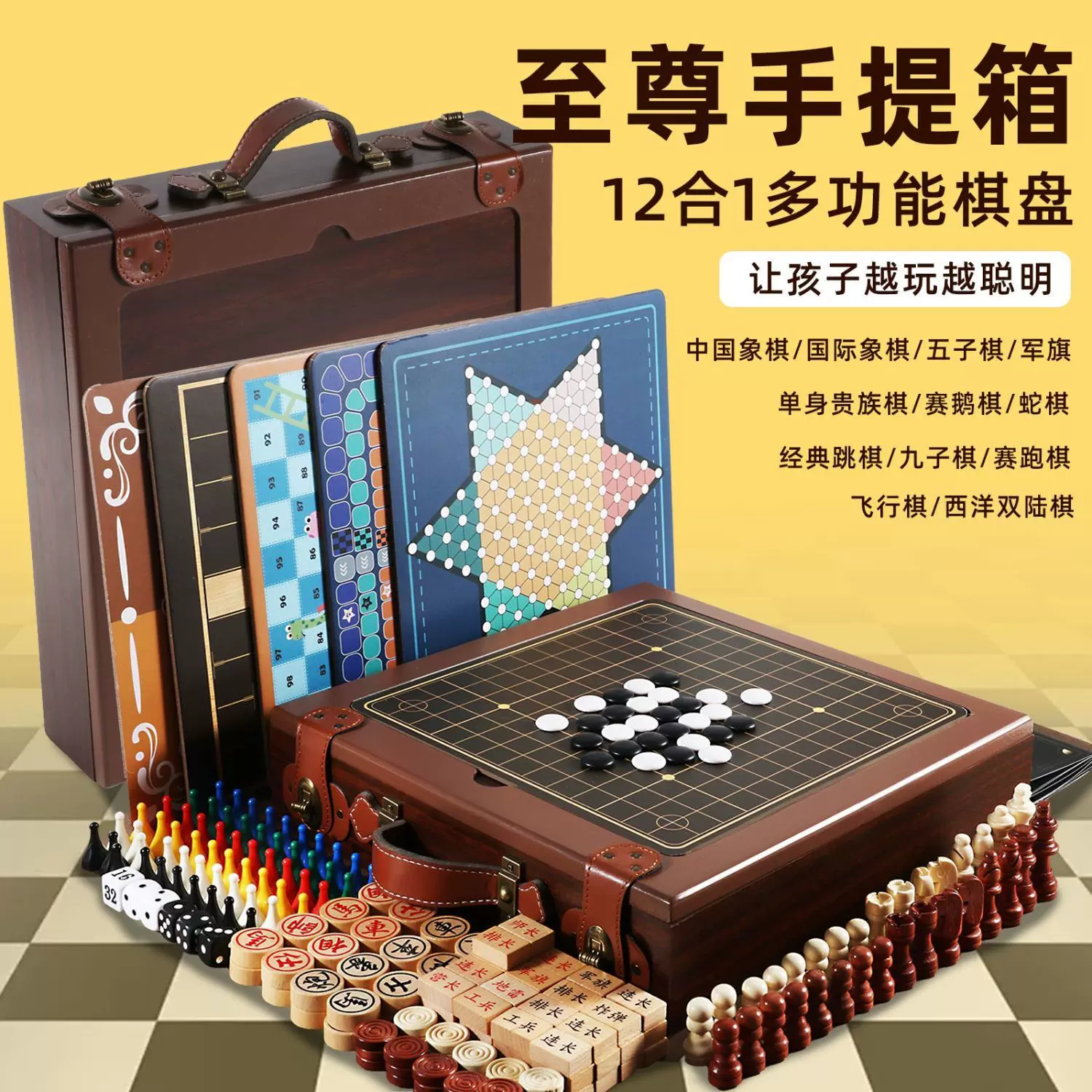

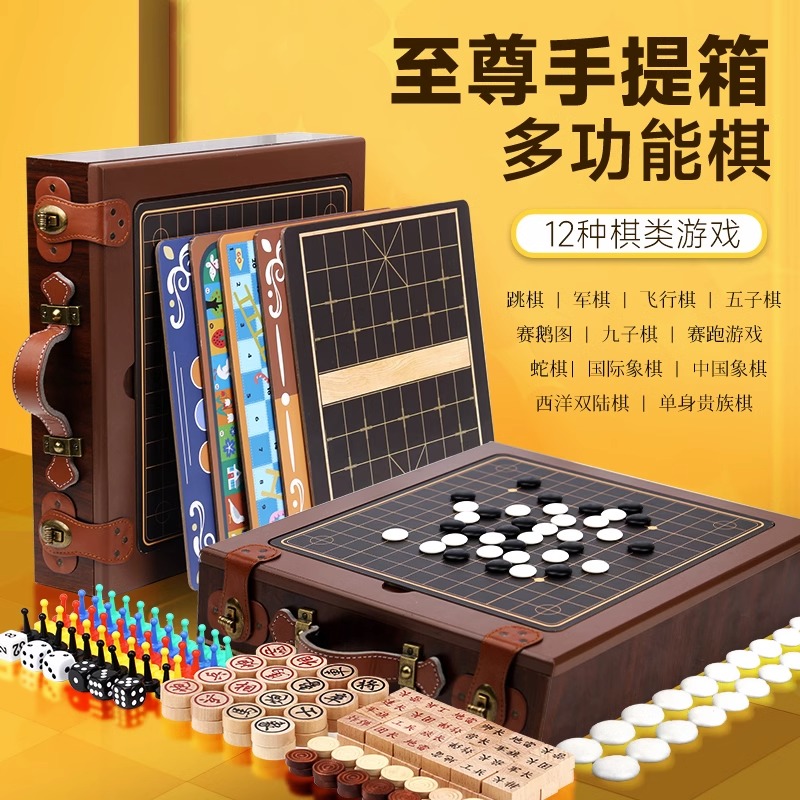

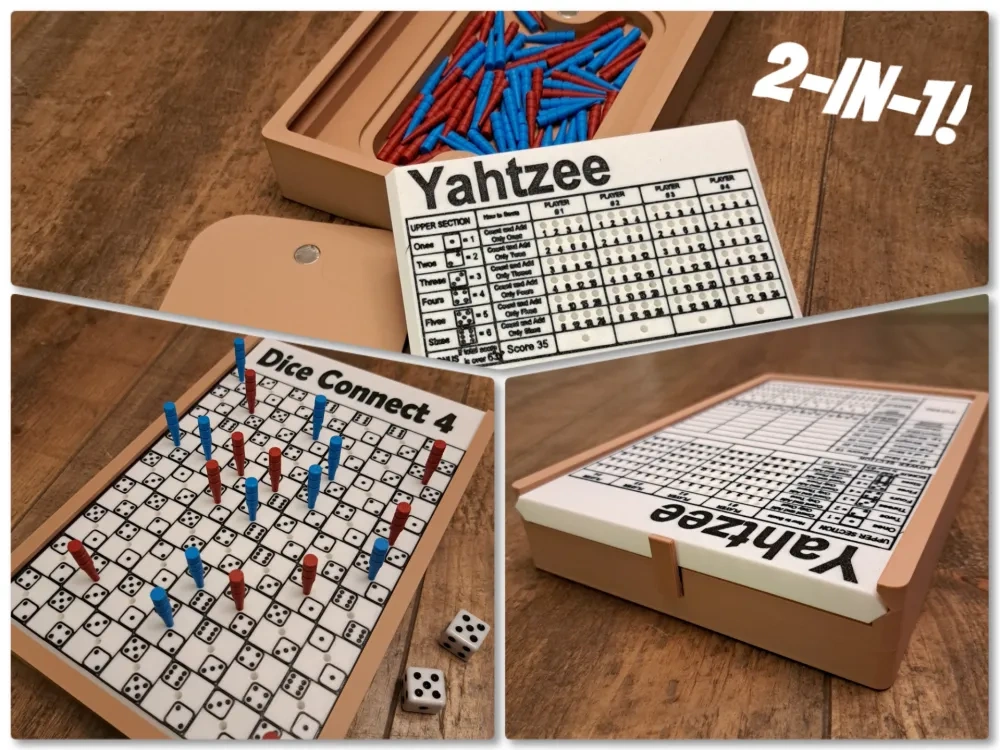

ボードゲームには多様な種類が存在します。代表的なものとしては、戦略を重視したチェスや囲碁、運要素が強いモノポリーやすごろく、協力型のゲームなどがあります。それぞれに異なるルールや目的があり、プレイヤーの性格や好みによって選ばれることが多いです。

例えば、チェスは高度な戦略が求められ、短時間で勝敗が決まるため、集中力と計画性が必要です。一方、モノポリーのようなゲームは、交渉や運が重要な要素となり、最後まで逆転が可能なドラマがあります。これに対し、双六はサイコロの出目によって進行が変わるため、運が大きな要素になりますが、それでも戦略や判断力が求められる場面も多く、奥深さを感じさせます。

2.3 ボードゲームの社会的役割

ボードゲームは、社会的な交流のツールとしても重要な役割を持っています。特に、双六のようなシンプルなゲームは、世代を超えた交流を促進し、コミュニケーションの場を提供します。家族や友人同士が集まり、楽しい時間を共有することで、絆が深まります。

また、ボードゲームには教育的な側面もあります。特に子どもたちにとって、遊びを通じてルールを学び、他者との協力や競争を経験することで、社会性や判断力が育まれます。双六は特にその教育的要素が強く、単なる娯楽だけでなく、学びの道具としても利用されています。これにより、ボードゲームは社会の中で欠かせない存在となるのです。

3. 双六と西洋のボードゲームの比較

3.1 双六とチェスの違い

双六とチェスは、どちらもボードゲームの一種ですが、その性質は大きく異なります。チェスは完全な戦略ゲームであり、全ての駒の動きや局面が決まっています。一方、双六はサイコロを振るため、運の要素が強く、予測不能な展開が楽しめます。このため、チェスは戦略をいかに立てるかが勝負の鍵を握りますが、双六では運とともにタイミングや状況に応じた柔軟性が求められます。

さらに、チェスは2人対戦のゲームですが、双六は複数のプレイヤーが同時に参加できるため、社交性が高まります。双六では、プレイヤー同士の対話が生まれやすく、時には策略を巡らす楽しさが生じます。これに対してチェスは静かな集中を要し、プレイヤー同士の直接的なコミュニケーションは少なく感じられます。

3.2 双六とモノポリーの比較

モノポリーは、経済的な要素を取り入れたボードゲームです。プレイヤーは不動産を購入し、家賃を集めながら資産を増やしていくことが目的です。この点で、双六とは異なり、モノポリーでは財務管理や交渉スキルが勝敗に大きく影響します。

また、モノポリーにも運の要素が存在しますが、プレイヤー同士のやり取りが多く、戦術の幅が広がります。双六は、運の要素が強いため誰にでも勝機があるのに対して、モノポリーは長時間かかることが多く、もっとも戦略的な考えを必要とします。そのため、遊び方やゲームの進め方に大きな違いが見られます。

3.3 双六とおはじきの類似点

双六とおはじきは、どちらも運の要素が強い遊びであり、プレイヤー同士のインタラクションがあります。おはじきは、駒を飛ばすことによって得点を獲得するゲームで、反射神経や狙いをつける技術が必要です。一方で、双六はサイコロを振ることで進むマスが決まり、その運によってゲームの進行が大きく変わります。

両方のゲームには、子どもたちが遊ぶことで学ぶことができる要素が満載です。ただし、おはじきは主に技術が求められる遊びであるのに対して、双六は主に運に依存するため、ゲームの進行具合が大きく違ってきます。このように、双六とおはじきは似ている側面もありますが、それぞれの特徴が異なります。

4. 双六の魅力と他のゲームとの違い

4.1 双六の戦略性

双六は運が重要な要素ですが、それでも戦略的な選択が求められます。ゲーム中には、どのマスに止まるか、他のプレイヤーにどのようにアプローチするかが勝敗を左右します。たとえば、得点を得られるマスを狙うだけでなく、他のプレイヤーを妨害するための戦略も必要です。この戦略と運の相互作用が、双六の魅力を加速させます。

他のボードゲームと比較したとき、双六は参加者全員が逆転を狙えるチャンスが存在するため、最後まで緊張感を保ったまま楽しむことができます。運任せではあるものの、他のプレイヤーとの駆け引きが、そのゲームをよりエキサイティングにしています。まさに、勝敗が予測できないからこそ、プレイヤー間のインタラクションが活発になるのです。

4.2 プレイヤー間のインタラクション

双六は特にプレイヤー同士の交流を重視したゲームであり、サイコロを振って進むたびに、出た目の結果で歓声や歓喜が生まれます。この楽しさは、コントロールができない運任せの部分があるからこそ、プレイヤー同士の感情が共有される瞬間を生み出します。

プレイヤー間のインタラクションは、勝つための戦略だけでなく、相手をどうやって出し抜くかという戦略を練る楽しさに繋がります。特に、家族や友人と一緒に遊んでいる時には、冗談を交えながらのやりとりが楽しいです。こうしたインタラクションが、双六をさらに魅力的な遊びにしています。

4.3 文化的要素がゲームに与える影響

双六には、その背景に様々な文化的要素が影響を及ぼすことがあります。例えば、中国の歴史や神話をテーマにした双六は、ただの遊びを超えて学びの場となります。子どもたちは、遊びながら知識を深められる機会を得られるのです。

また、地域ごとの文化や習慣が反映された双六も多く、その地域の特性を理解する手助けになります。例えば、祝祭の際には特別な双六が行われ、地域の人々が集まることで絆が強まります。こうした文化的要素がゲームに与える影響は、双六の魅力をさらに深める要因となっているのです。

5. 双六の未来と新たな展望

5.1 現代における双六の人気

現代においても、双六は人気のある遊びとして根付いています。特に家族向けのイベントや集まりでは、双六がプログラムの一部として取り入れられることが多いです。年齢を問わず楽しめるため、親子や友人同士の楽しいひとときを演出する役割も果たしています。

さらに、双六は日本だけでなく、海外でも注目されています。異文化交流の場で双六が行われることで、文化を超えた理解や親睦が生まれ、新しい仲間作りのきっかけとなっています。このように、双六は時代を超えて愛され続ける遊びの一つなのです。

5.2 デジタル化と双六の進化

最近では、デジタル化の波が双六にも訪れています。スマートフォンやタブレットを通じて、オンラインで双六を楽しむことができるようになりました。これにより、離れた場所にいる友人や家族とでも気軽に双六を楽しむことができるようになっています。

デジタル版では、オリジナリティあふれるルールやテーマが追加されており、プレイヤーは新しい体験を得られます。たとえば、アニメやゲームのキャラクターを用いた双六が登場し、若者を中心に人気を集めています。このように、デジタル化によって双六は新しい形態を迎え入れ、現代のプレイヤーたちのニーズに応えています。

5.3 新たな遊び方とその可能性

双六はまた、教育現場においても新たな活用法が模索されています。学習教材としての双六が開発され、知育に役立つゲームとして認知されつつあります。言葉や計算、歴史を学ぶためのテーマが組み込まれた双六が増えており、遊ぶことで学ぶというスタイルが確立されつつあるのです。

さらに、双六を通じてチームビルディングを促進するためのワークショップが開催されるなど、企業の場でも注目されています。参加者が互いに競い合ったり協力したりすることで、コミュニケーション能力や問題解決能力が養われる効果が期待されています。双六はこのように、遊びの枠を超えて新たな可能性を秘めているのです。

終わりに

双六は、そのシンプルさから多様な楽しみ方ができるゲームです。運と戦略、そしてプレイヤー同士のインタラクションが絶妙に組み合わさり、時代を超えて愛され続けています。他のボードゲームと比較しても独特の魅力を持つ双六は、現代にもその影響を与え、未来にはさらなる進化が期待される遊びです。今後も双六が、世代を超えたコミュニケーションの手段として培われていくことを願っています。