中国の妖怪文化は、長い歴史の中で独自の進化を遂げ、さまざまな文学作品に色濃く反映されています。妖怪は、古代から現代に至るまで多くの創作に影響を与え、その形象や象徴は、我々が自らの人間性を理解するための重要な手助けとなっています。本稿では、妖怪をテーマにした文学作品について詳しく探求し、その歴史的背景や文化的意義を考察します。

1. 妖怪と中国文学の関係

1.1 妖怪の定義と起源

妖怪とは、一般的に超自然的な存在や奇怪な生物を指します。中国の伝説や民間伝承において、妖怪の起源は非常に古く、先史時代の神話や古典的な文献にさかのぼります。例えば、『山海経』や『列子』などの古典には、多様な妖怪の形象が記録されており、これらは主に自然現象や人間の感情を具現化した存在です。

その起源について考えると、妖怪は当初は自然に存在する恐れや畏れから生まれたと言えます。人々は理解できない現象や災害を妖怪の仕業と考え、これを物語として語り継ぐことで、恐怖心を和らげようとしました。こうした背景から、妖怪は社会の中で特異な役割を持つようになり、文学的表現においても重要なテーマとなりました。

1.2 妖怪の文化的意義

妖怪は、中国文化において多様な象徴的意味を持ちます。彼らは時に脅威として、時には保護者として現れることがあります。例えば、悪霊から人々を守る妖怪は、生命と死といったテーマを掘り下げる際に重要な役割を果たします。これにより、妖怪は文化的な寓意を持っており、単なる恐ろしい生き物としてではなく、様々な社会的・道徳的課題への対処法としても機能しています。

文化の変遷に伴い、妖怪のイメージも変わり続けています。例えば、戦国時代や明・清時代には、妖怪はさまざまな社会的現象を反映する存在となりました。文人たちは、妖怪を通じて時代の不安や人々の心の葛藤を描写し、その結果、妖怪は単なるフィクションを超え、社会の鏡としての役割を担うようになりました。

1.3 文学における妖怪の役割

文学作品における妖怪の役割は多岐にわたります。彼らはストーリーのコントラストや対立を生む要素として機能し、登場人物が内面的な葛藤と向き合うきっかけを提供します。たとえば、魯迅の作品においては、妖怪が登場人物の心の闇を象徴することがしばしばあります。このようにして、妖怪は文学作品をより深いものにし、人間性に関する探求を促します。

また、妖怪は物語の中で教訓やメッセージを伝える役割も果たします。伝説や物語の中で、妖怪との遭遇を通じて主人公が成長したり、重要な気づきを得たりすることがよくあります。これにより、妖怪は単なる恐れの対象ではなく、成長の助けとなる存在へと変わっていくのです。

2. 古典文学における妖怪の描写

2.1 『山海経』の妖怪たち

『山海経』は、中国の古典文学の中でも特に妖怪に関する情報が豊富な典籍です。この書物には、さまざまな妖怪や神々、奇異な生物が詳細に描写されています。たとえば「饕餮」は、食欲旺盛でありながら、決して満腹にならない怪物として知られています。このような妖怪たちは、物語を通じて人間の欲望や恐れを具現化し、読者に深い知恵を与える存在とされています。

『山海経』はまた、地域ごとの妖怪を紹介することで、古代中国の地理や文化を知る手助けにもなります。各地域に伝わる妖怪伝説は、地元の自然や環境に対する人々の関係を反映しています。例えば、山岳地帯には山を守る妖怪が、海辺には海の精霊が登場することが多く、これは自然界との繋がりを重視する中国文化の特徴を示しています。

2.2 『紅楼夢』と妖怪の隠喩

『紅楼夢』には、直接的な妖怪の描写はあまり見られませんが、登場人物や出来事を通して妖怪的要素が感じられます。たとえば、主人公たちの運命はしばしば不可解で、妖怪的な運命論的な要素が影響しています。物語全体の中で、夢と現実の境界が曖昧になり、キャラクターたちは心理的に苦しむ様子が描かれています。

この作品では、妖怪が単に恐怖の対象として描かれるのではなく、人間の内面や社会の矛盾を象徴する存在として扱われています。たとえば、華麗さの背後に潜む儚さや悲哀は、妖怪的な不条理さとして表現されています。このようにして、妖怪は『紅楼夢』においても重要な文学的要素の一部を形成しています。

2.3 妖怪を通じた人間性の探求

古典文学において、妖怪は人間の本質や心理を探求する手段となります。妖怪たちとの遭遇を通じて、登場人物はしばしば自己の内面的な課題に向き合うことになります。例えば、鬼や妖怪に出会うことで、主人公が自らの恐れや欲望を克服する物語は多く存在します。これにより、妖怪は単なる物語の駆動力ではなく、人間性の深い理解を促すキャラクターとなっています。

さらに、妖怪は道徳的なテーマとも密接に関連しています。彼らはしばしば、正義や不正、善と悪の境界を試される存在として描かれます。このように、古典文学における妖怪は、物語の中で人間の道徳的なジレンマを浮き彫りにし、読者により深い思索を促しています。

3. 近代文学における妖怪の再解釈

3.1 魯迅の作品にみる妖怪の影響

近代文学において、魯迅は妖怪のテーマを取り入れることで、社会に対する批判を強めました。彼の作品には、人民の抑圧や社会の不条理を象徴する妖怪たちがしばしば登場します。魯迅の短編小説『呉越春秋』では、妖怪は人間の恐怖や苦しみを具現化し、社会の現実を鋭く描写する役割を果たしています。また、彼の作品には、妖怪が人間の無力感を象徴する場合も多く、「人間の心の中に潜む妖怪」をテーマにした作品も見られます。

このように、魯迅は妖怪を用いて、当時の社会情勢や人々の生活を映し出す鏡として機能させました。これは、妖怪の役割が時代とともに変わることを示す好例であり、文学における題材としての柔軟性を示しています。妖怪は恐れを表現する存在である一方で、社会批評の強力なツールにもなり得るのです。

3.2 現代作家による妖怪の描写

近代以降、現代の作家たちも妖怪をテーマにした作品を創作しています。作家たちは、伝統的な妖怪のイメージを新たに解釈し、現代社会における問題や矛盾を描く手法として妖怪を活用しています。たとえば、韓松の『神鵰侠侶』では、伝統的な妖怪を取り入れる一方で、西洋のファンタジー要素を融合させた新しい物語を創出しています。このように、現代の作家は、妖怪を通じて異なる文化や価値観を取り入れ、豊かな物語を生み出しています。

また、現代の妖怪文学では、古典的な要素をベースにしながらも、より多様な視点やテーマを盛り込んでいます。たとえば、環境問題や人権問題など、現代社会が直面する課題を於いて、妖怪がそれらを象徴する形で描かれることがあります。これにより、妖怪は時代の変化に応じて、より幅広い意味や解釈を持つ存在へと進化しています。

3.3 妖怪の社会的象徴としての機能

近代文学において、妖怪は社会の象徴的な存在として機能します。彼らはさまざまな社会的・文化的背景を持ち、登場人物たちが自己のアイデンティティや価値観を探求する際の手助けを提供します。特に、社会的なタブーや抑圧された感情を描く際には、妖怪は非常に有効な表現手段となります。

たとえば、現代の作家は、妖怪を通じてマイノリティの声や抑圧された視点を提示することがあります。こうした文学作品は、妖怪の多様性を通じて、より深い社会的なメッセージを伝えることができるのです。また、妖怪はしばしば、現実世界の問題を批判するための工具ともなり、読者に対して強い影響を与えることができます。

4. 妖怪をテーマにした現代の文学作品

4.1 有名な作家とその作品

現代文学の中で、妖怪をテーマにした作品を書いた著名な作家には、蔣勁夫や韓寒、そして秋水などがいます。たとえば、韓寒の『逃亡者』は、社会の矛盾や不正を妖怪の存在を通して描写しています。彼の作品には、現代の都市生活における疎外感や不安を象徴するような妖怪たちが登場し、読者に深い印象を与えています。

また、蔣勁夫は彼の小説『妖怪と人間』で、妖怪と人間の関係がどのように変化しているかを描いています。この作品では、妖怪が人々の日常に影響を及ぼす存在として描かれ、親しみやすくも不気味な存在感を放っています。このように、現代作家たちは妖怪を通じて、読者に新しい視点を提供しています。

4.2 妖怪を扱った短編集

最近では、妖怪をテーマにした短編集も増加しています。たとえば、「妖怪文學」シリーズには、さまざまな作家による短編が収められており、各自の独自の解釈が楽しめます。これらの短篇では、伝統的な妖怪の物語が現代的な問題やテーマと絡めて描かれ、読者は新たな視点から妖怪文化を楽しむことができます。

特に、これらの短編集は、妖怪の表現を多様化し、各作家の独自のスタイルや視点を反映しています。このようにして、妖怪文学は単なる伝説を超え、現代社会の多くの側面を考察する手段としての重要性を持つことができるのです。

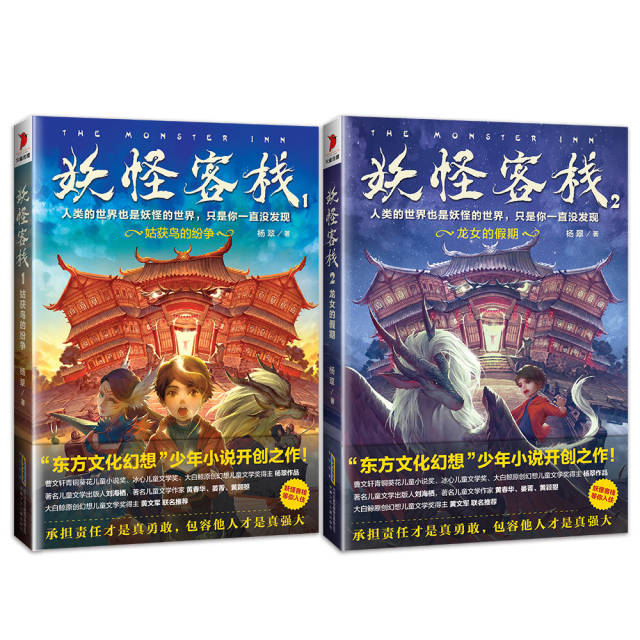

4.3 ファンタジー文学における妖怪の重要性

ファンタジー文学においても、妖怪の存在は重要です。多くの作家が、妖怪を通じてファンタジー世界の設定やキャラクターを形成しています。たとえば、作家の方白は、彼のファンタジー小説『異界の恋人』で、妖怪を取り入れた独特の世界観を構築しています。彼の作品では、妖怪が魅力的でありながら危険な存在として描かれ、読者を惹きつける要素となっています。

このようなファンタジー作品において、妖怪はしばしば主人公の冒険の障害や敵として登場しますが、同時に彼らは成長や変化の触媒ともなります。妖怪との対峙を通じて、キャラクターたちは自らの弱さや葛藤を乗り越えていくのです。これにより、妖怪は物語の進行をより豊かにし、強いメッセージを持つ物語へとつながるのです。

5. 妖怪文学の将来と展望

5.1 新しい技術と妖怪文学の融合

現在、デジタル技術やSNSばかりでなく、映像表現なども発展する中で、妖怪文学も新しい展開を迎えています。例えば、オンラインプラットフォームを利用した妖怪テーマの文学コンテストや、デジタル漫画などが人気を集めています。これにより、伝統的な妖怪文化が新しい形で伝えられるチャンスが拡大しています。

新しい技術により、現代の作家たちは妖怪の物語を視覚的に展開することが可能となりました。このようにして、妖怪文学は読者にとってより身近で親しみやすいものになる一方で、古典的な表現を保持する価値も守られています。

5.2 海外における妖怪文学の影響

近年、中国の妖怪文化は海外においても注目されています。外国の作家が中国の妖怪にインスパイアされ、新たな物語を創作することも増えてきました。例えば、アメリカのファンタジー作家による妖怪をテーマにした小説は、異文化の融合を進める一つの例です。このような国際的な交流を通じて、中国の妖怪文化はさらに多様化し、他の文化との関係を深めています。

また、海外の読者にとって、中国の妖怪は新しい魅力を持ち、自己の文化との対比を通じて新しい視点を提供する存在となります。これにより、妖怪文学は単なる伝統的なジャンルにとどまらず、国際的な文脈で再評価されることが期待されます。

5.3 妖怪の再発見と現代社会の反映

最後に、妖怪文学は現代社会の反映としての重要性を持っています。人々が直面する新しい不安や恐れに対して、妖怪が象徴的な存在となることが多くなっています。社会的な問題や人間関係の複雑さを描く手段として、妖怪は現代文学においても重要なテーマです。

このように、妖怪は単なる過去の遺物ではなく、現代においても生き続ける存在です。文人たちは、妖怪を通じて現代社会の課題を捉え、読者との対話を深めようとしているのです。

終わりに

中国の妖怪文学は、その豊かな歴史と文化的背景から、多様な表現方法とテーマを持つ非常に魅力的なジャンルです。古典から現代に至るまで、妖怪は人間性や社会に対する理解を深めるための重要な要素として位置づけられています。今後も技術の進歩や文化の交流を背景に、妖怪文学はますます多様化し、新しい展開を見せることでしょう。読者はこれからの妖怪文学を通じて、更なる発見や感動を味わうことができるでしょう。