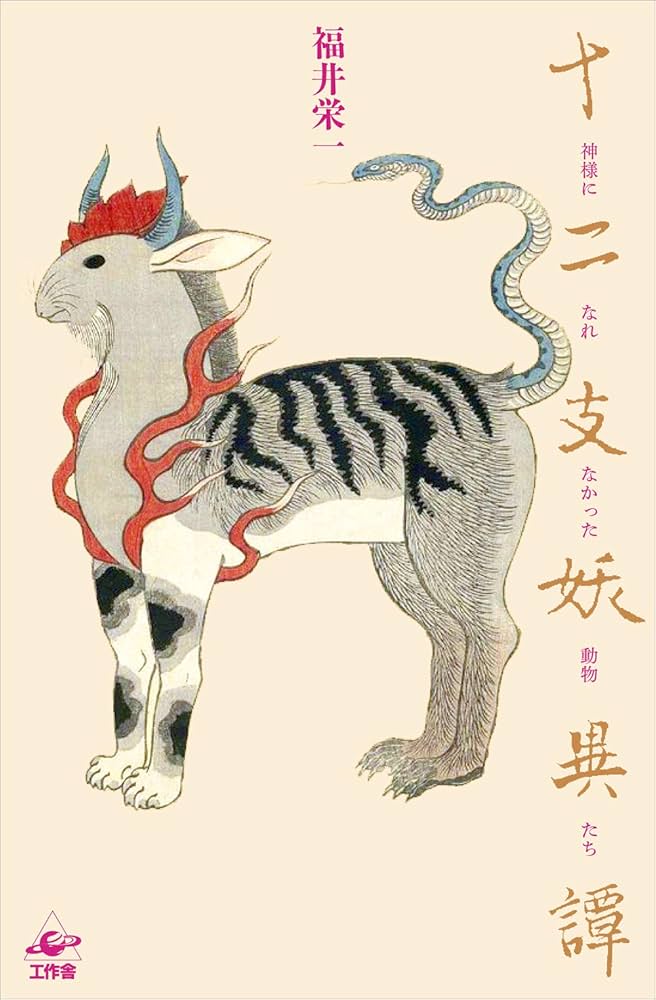

中国の民間伝承や物語は、長い歴史を持ち、さまざまな文化的象徴が内包されています。その中でも、十二支は特に重要な役割を果たし、多くの物語や伝説に関係しています。中国だけでなく、日本を含むアジアの国々でも受け入れられ、国民の心に深く根付いている十二支が、どのようにして生まれ、どのような意味を持ち、どのような動物たちがそれぞれの物語を持っているのか、探っていきましょう。

1. 十二支の概要

1.1 十二支の起源

十二支は、中国の古代天文学や占星術に基づいて形成されたものです。もともと、天干地支の体系から派生し、干支は時間や方位を表現するために使用されていました。中国では、紀元前2世紀ごろにはすでにその存在が記録されています。十二支は、ネズミ、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の12の動物で構成されています。

この体系は、陰陽や五行(木、火、土、金、水)といった哲学的概念とも結びついています。それぞれの動物は、特定の性格や運勢と結びつけられ、人々の生活に深い影響を与えてきました。たとえば、龍は強さや権威の象徴ですが、兎は優雅さや平和を表します。このように、十二支は単なる動物のリストではなく、文化や歴史の中で築かれた豊かな象徴体系を形成しています。

1.2 十二支の中国文化における意義

十二支は、中国文化において非常に重要な位置を占めています。新年の祝いとともに、十二支の動物はその年の特徴や運勢を示す指標として広く使われます。たとえば、新年を祝う際には「その年はひつじ年だから、温かい家庭を持てますように」といった語り掛けがなされることがあります。このように、十二支は日常の生活や行事とも密接に関連しています。

また、十二支は占いとも深く結びついており、各動物が持つ特性が人間の性格や運勢を占う際の指針として用いられています。特に、八字(生年、生月、生日、生時に基づく占い)は多くの人々に信じられ、人生の選択や大切な決定に影響を与えます。これにより、十二支は単なる歴史的概念だけでなく、現代社会においてもその文化的意義が失われていないことがわかります。

2. 各動物の特徴と象徴

2.1 子(ねずみ)

ねずみは、十二支の最初の動物として位置づけられています。性格的には、機知に富み、敏捷性があり、賢さを象徴するとされています。古代の伝説では、ねずみが牛の背中に乗ってゴールに最初に到達したという話があります。この話からも、ねずみは勇気や機転を持った存在として、多くの人々に愛されています。

ねずみの象徴的な意味も広がります。例えば、家庭運や富を象徴し、商売繁盛を願う人々には特に好まれています。中国の伝説においては、ねずみは富の神様「財神」とも結びつけられ、多くの商家の間で特別な存在とされています。このように、ねずみは中国文化において重要な役割を果たしているのです。

2.2 丑(うし)

牛は、勤勉さと忠誠の象徴であり、農業社会において重要な家畜として位置づけられています。特に中国の農業では、牛は労働力と繁栄をもたらす存在とされており、古代から今に至るまで人々の生活に寄与してきました。また、牛には強靭さや忍耐力を象徴する側面もあります。

さらに、日本の文化でも牛は重要な存在です。特に牛に関連した祭りや伝説があり、田植えの際には豊作を願う儀式が行われます。これにより、牛は農業と密接に関わっており、自然の恵みを象徴する存在として尊ばれています。

2.3 寅(とら)

虎は、勇気や力強さを象徴する動物として知られています。中国では「山の王」として、偉大なる力量を持つ存在とされています。虎にまつわる伝説も多く、特に『虎の精霊』として人々の保護者とされることもあります。虎は、古代中国の戦士たちが好んで身に着けた守りの象徴ともなり、その強さを信じられました。

虎は別の顔を持つこともあり、家庭の保護者、あるいは災厄を防ぐ存在としても位置づけられています。特に春節(旧正月)の期間には、虎の絵や飾りが家庭に飾られ、健康運や安全を願う風習が見られます。こうした風習から、虎は現代においても重要な象徴であることがわかります。

2.4 卯(うさぎ)

うさぎは、優雅さや調和を象徴する動物です。その柔らかなイメージから、平和や家庭の絆を大事にする存在とされています。特に星座においては、月の神の使いとも言われ、女性たちにとって特に好まれる存在です。

また、うさぎは子どもたちの象徴ともなり、古典的な物語や童話でもよく登場します。日本においても、うさぎは有名な民話「うさぎとかめ」などに見られ、教訓を与えるキャラクターとして親しまれています。このように、うさぎは文化的な影響力を持ち続けています。

2.5 辰(たつ)

ドラゴンは、中国文化の中でも特別な存在であり、権力、富、繁栄の象徴とされています。特に皇帝や重要な神々との結びつきが強く、その存在は晴れやかで、繁栄や栄光をもたらすと信じられています。実際、中国ではドラゴンは神聖視され、多くの祭りや行事にも関与しています。

辰の年に生まれた人々は、一般的に自信家で、リーダーシップの資質を持つとされ、多くの人に憧れられます。ドラゴンにまつわる神話には、天から降りて人々を助ける話が数多く存在し、ドラゴンは特に好まれる存在となっています。このように、辰は文化や信仰において特別な位置を占めています。

2.6 巳(へび)

蛇は、知恵と直感を象徴する動物として知られています。その神秘的な側面から、蛇はまた再生や変化の象徴ともされ、多くの文化で神聖視されています。蛇に関する言い伝えでは、過去の経験を活かして未来を見通す力が強いとされています。

中国では、蛇は時に悪いイメージも持たれますが、特に霊的な存在として重んじられています。そのため、蛇をテーマにしたアートや文学作品も多く、特に哲学的なメッセージを内包しています。蛇の物語には、苦しみから学び、成長する教訓が込められていることがよくあります。

2.7 午(うま)

馬は、スピードと自由の象徴です。古代からの交通手段として重要で、移動や戦争において欠かせない存在でした。馬の持つ力強さと美しさから、人々は古くから馬を愛し、尊重してきました。馬の年に生まれた人は、活動的で自由を愛し、冒険心が豊かだとされています。

特に中国の祝い事や祭りでは、馬はその美しさを讃えられ、演舞や馬に関連する展示が行われます。これにより、馬は文化的にも重要な役割を果たし、人々の心をつかんでいます。馬にまつわる物語も多く、自立心や冒険心を育てる価値がそこに込められています。

2.8 未(ひつじ)

羊は、穏やかさと優しさを象徴します。特に集合的な愛や思いやりに関連づけられ、家庭や友情を大切にする心を表しています。羊は古代中国において、繁栄や豊かさをもたらす存在とされており、多くの家庭で祝福されてきました。

また、羊にまつわる神話も数多く存在し、特に神社や寺院では、羊を奉納する習慣があります。これが家庭の平和や幸福を願う象徴となっているのです。さらには、羊年に生まれた人は、通常、穏やかで思いやりのある性格を持っているとされています。

2.9 申(さる)

猿は、知恵や遊び心を象徴します。特に器用さや機才に富み、柔軟性を持った存在とされています。猿に関する伝説や物語には、智恵をもって難局を乗り越える姿が描かれ、多くの人に愛されています。特に著名な物語には『西遊記』があり、孫悟空のキャラクターは特に有名です。

猿はまた、特に日本の文化の中でも「さるかに合戦」など多くの物語に登場し、教訓や道徳的メッセージを伝える存在として親しまれています。このように、猿は文化の中で常に重要な役割を果たしているのです。

2.10 酉(とり)

鶏は、早朝を知らせる動物として、勤勉さや誠実さを象徴しています。特に中国の文化では、鶏の鳴き声は新しい一日の始まりを告げ、希望を表します。鶏はその特徴から、特に商売繁盛や出世を願うシンボルとして支持されています。

鶏年に生まれた人は、しっかりとした計画性を持ち、家族や友人に対し非常に誠実です。鶏に関連する祭りや行事では、特に何かを始める際に鶏を捧げることが多く、その行為がさらなる繁栄や成功を願うものとして行われてきました。

2.11 戌(いぬ)

犬は、忠実さや友情の象徴として知られています。特に人間に対する深い愛情が特徴で、多くの文化において“忠犬”として尊重されてきました。犬は、友達や家族の良き仲間として広く受け入れられています。

犬の年に生まれた人々は、一般的に社交的であり、周囲の人々とのつながりを重視します。また、犬にまつわる伝説も数多く、特に安全や幸福を願う儀式に参加することが一般的です。日本でも犬は、幸福を呼び寄せる動物として愛されています。

2.12 亥(いのしし)

猪は、誠実さと勇気を象徴する動物です。そのたくましい姿が人々にとって強さの象徴として位置づけられています。特に家庭や楽しみを大事にし、世の中の平和を願う性質を持つとされています。猪は特に、力強さを由来として、家族の保護者の象徴とされています。

猪年に生まれた人々は、大胆でありながらも、誠実さを持ち合わせた人物として評価されることが多いです。猪に関連したお祝いの儀式や祭りも開催され、人々の生活から重要な存在として外れることはありません。

3. 十二支にまつわる民間伝承

3.1 十二支の競争伝説

十二支の起源にまつわる伝説の中でも特に有名なのが、動物たちの競争の物語です。この物語では、天の神が動物たちに「誰が最初に天にたどり着くか」を競わせ、その順位を決定するという内容となっています。動物たちは様々な知恵を使いながら、この競争に臨みました。

最初に到達したのはねずみでした。ねずみが牛の背に乗り、牛が進む間に先にゴールに到達したというのがこの物語のポイントです。このように、ねずみの狡猾さと機転が評価され、十二支の最初の動物となったのです。この伝説により、仔牛や真正面からの力だけでなく、知恵や工夫が物事を成功に導くことが再確認されました。

競争の結果、他の動物たちもそれぞれに順位を得て、物語が続いていきます。この競争に関わる物語は、知恵や勇気、友好の大切さを教える教訓が込められており、現代にも生き続けています。

3.2 十二支の神々との結びつき

十二支は、さまざまな神々との結びつきも持っています。例えば、龍はしばしば天の神として崇められ、自然や水の恵みを司っているとされます。多くの祭りや儀式では、龍を模った装飾が用いられ、その存在が強調されます。また、牛も農業の神として重要視され、多くの農作物の収穫を司ります。

このように、各動物はそれぞれ特有の神々と深く結びついており、文化的にも重要な役割を担っています。この関係は、現代においても人々の生活の中で生き続け、宗教観や価値観に影響を与えています。たとえば、農業においては特定の動物に感謝する儀式が行われ、その伝統は今もなお続いているのです。

神々との結びつきは、特に新年や祭りの時期に強調されます。人々はその年の動物を象徴する神に感謝し、さらなる繁栄と幸福を祈るために祭りを行います。神々との結びつきは、文化の中で人々が自然と調和するための手段でもあります。

4. 十二支の動物と神話的な物語

4.1 各動物にまつわる神話

各動物には独自の神話が存在し、その物語は文化や教訓を形成する重要な一部となっています。たとえば、ねずみにまつわる神話では、彼の聡明さが取り上げられ、貧しい家庭の人々を助ける存在として語られます。この話は、助け合いの重要性を教えるものとして子供たちに伝えられ続けています。

牛にまつわる物語では、牛がどのようにして人々の生活に貢献したかが描かれます。この物語は、労働の価値や感謝の心を表し、日々の努力がどのように街や村を支えているのかを考えさせられる教訓となります。

さらに、虎の神話には勇気や力強さを求める様子が描かれ、特に戦士や冒険者たちにとっての模範となります。このように、各動物にまつわる神話は、それぞれの特性や文化的意義を持たせる重要な物語です。これらの物語は、世代を超えて伝承され、子供たちの教育にも深く関与しています。

4.2 物語の道徳的教訓

十二支の動物にまつわる物語は、いずれも道徳的な教訓を含んでいます。たとえば、ねずみや牛の物語では、友情や助け合いの大切さがテーマとして扱われています。心温まる関係の中で、協力し合うことが大切だという価値観が示されています。

また、虎や龍の話では、自己の力を信じ、困難を乗り越える勇気を持つことが強調されます。特に、逆境に立ち向かう勇気が、成功につながることを示唆しています。このように、物語の中に込められた教訓は、子供だけでなく大人にも影響を与えることができます。

さらに、羊や犬の物語では、誠実さや忠実さが描かれ、人々に愛や信頼の大切さを思い起こさせます。このような教訓は、日常生活の中で大事にされ、人間関係を豊かにする要素となります。つまり、十二支の物語は、ただの娯楽ではなく、我々が生きる上で必要な価値観や教訓を与えてくれる重要な文化的要素であるのです。

5. 日本文化における十二支の影響

5.1 新年の祝い方

日本文化においても、十二支は新年の祝い方に深く関わっています。特に、正月の際にその年の動物を象徴する飾り付けや食事が行われます。例えば、干支にちなんだ料理やお守り、飾り物が用意され、その年の運勢を祝うとともに、さらなる幸運を願う行事が行われます。

また、新年の挨拶では「今年は○○年ですね。どうぞ良い年になりますように」といったメッセージが交わされ、干支が人々の心にどのように影響しているかを反映しています。このような風習は家族や友人同士の絆を強化し、共に祝う喜びを分かち合う大切な 시간となります。

さらに、元旦の初詣では、神社に訪れ、その年の干支の動物を祀る行為が行われることもあります。ここでは、運や幸運を願うと同時に、神々の助けを受けることの重要性が示されています。このように、十二支は新年の文化的な一部として根付いており、年々その重要性を増しています。

5.2 十二支と占い

日本でも、十二支は占いと密接に関連し、人々の運勢を知るために利用されています。特に、干支を用いた占いシステムや運勢鑑定が存在し、多くの人々がその結果を信じて日常生活に役立てています。たとえば、自分の干支を基にした性格診断や相性占いが行われ、恋愛や仕事、人間関係の参考にされます。

また、占星術と組み合わせた占いも広がっており、十二支を用いた星座のリーディングなどが行われています。こうした占いによって、多くの人々は経験的な知識を基に、自分を理解し、未来を見通そうとする傾向があります。これにより、文化としての十二支の重要性がより高まっています。

さらに、占いの中で十二支が持つ意味や解釈は、地域や文化によって異なる場合もあります。これにより、独自の解釈や信念が生まれ、その地域の人々に特有の影響を与えることになります。このように、十二支は占いを通じて、文化的な意味を深め、人々の生活に影響を与え続けています。

6. 現代における十二支の重要性

6.1 グローバル化と十二支の普及

現代のグローバル化により、十二支は世界中で広がりを見せています。特にアジアを中心に、多くの国で干支が認識され、その文化的価値が理解されつつあります。これは国境を超え、異文化理解の手助けともなっています。たとえば、中国の旧正月における干支の祝いは、他の国でも取り入れられるようになりました。

また、日本においても、干支に関連する商品やイベントが増え、多くの人々が十二支に親しむようになっています。干支にちなんだアートやデザインが様々な形で発展し、これが文化交流の手段として機能しています。こうしたことから、十二支は国や文化を超えた共通の理解を促進し、多様性を尊重する意味でも重要な役割を果たしていることが分かります。

6.2 十二支の教育的な役割

十二支は教育的な役割も果たしています。特に子どもたちにとって、動物や物語を通して道徳的な教訓や価値観を学ぶための媒体となっています。学校教育においても、干支をテーマにした授業が行われ、将来の社会を担う子どもたちに文化理解を深めさせる機会が設けられています。

また、干支を利用した教育教材も多く出版されており、アートや音楽、文学を通じての文化教育が進められています。これにより、子どもたちの興味を引き出し、文化への理解を深めることに寄与しています。十二支は、文化の理解だけでなく、それを語る 知恵を育むための大切な要素となっているのです。

終わりに

このように、十二支は単なる動物の名称ではなく、深い文化的意義を持つ存在です。中国や日本をはじめ、アジア全体に広がるこの概念は、古くから受け継がれてきた知恵や価値観、道徳的教訓を含みつつ、現代社会においても重要な役割を果たしています。今後も、十二支にまつわる物語や文化は、多くの人々に愛され続けることでしょう。生活の中で十二支を感じながら、共に成長し、楽しむ文化的な交流が続いていくことを期待しています。