漢字は中国語の書記体系の一つであり、その歴史と文化的背景を理解することは、漢字の進化や地域ごとの使用法の違いを知る上で非常に重要です。この記事では、漢字の簡体字と繁体字の違いについて、特にその登場背景、文化的意義、学習方法の違いについて詳述します。

1. 漢字の歴史

1.1. 漢字の起源

漢字は約3500年前の中国の殷王朝時代に遡ることができます。最初期の漢字は、甲骨文字と呼ばれる記録に見られ、動物の骨や亀の甲羅に刻まれていました。これらの文字は主に占いのために使用され、神々とのコミュニケーションの手段として機能しました。そのため、漢字の起源は宗教的、精神的な背景を持つことがわかります。

漢字はその後、商周時代を経て、春秋戦国時代にかけて発展しました。この時期、文字はより多様化し、様々な書体が生まれました。例えば、篆書、隷書、楷書といった異なるスタイルが登場し、文字の形状や書き方が人々の生活や文化に influencia しました。このため、漢字は単なる書記法に留まらず、文化や歴史を反映する重要な要素となっています。

1.2. 漢字の発展の時代

漢字は各時代によって変化しました。漢王朝時代には、官製の書体が好まれ、文学や哲学が栄えました。この時期、漢字は国家の公式の書記手段として定着し、例として『論語』や『史記』といった重要文献に使用されました。また、この時期には漢字の教育が普及し、多くの人々が読み書きできるようになりました。

また、唐王朝時代には、漢字が国際的にも広がり始め、日本や朝鮮半島、東南アジアへと影響を与えました。この流れは、漢字を土台とした新的な漢字圏の誕生を促しました。特に日本では、漢字の伝来と共に、独自の日本語を交えた表記方法が形成され、ひらがなやカタカナといった音節文字が発展したのです。

1.3. 漢字と古代文化

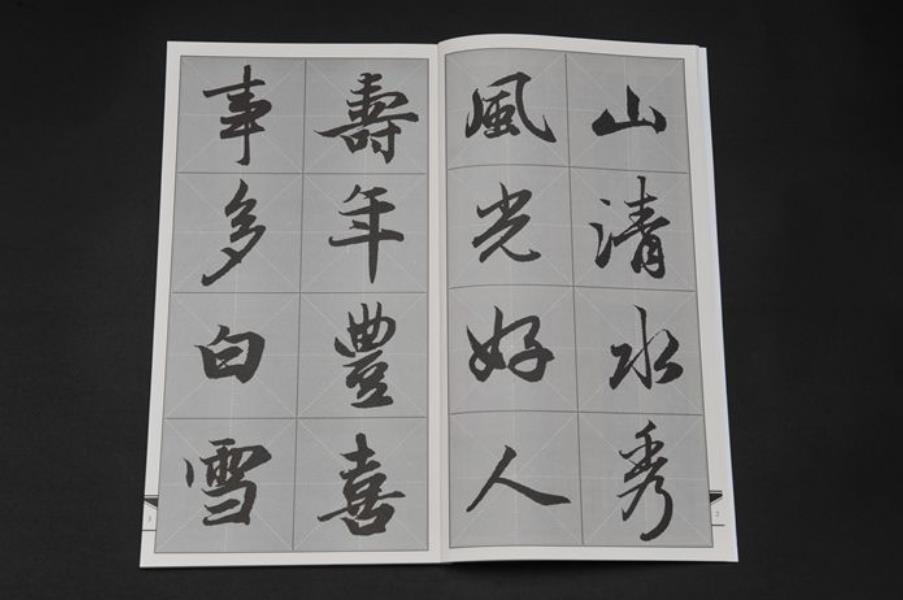

漢字は中国の古代文化を理解する上で欠かせない要素です。動植物、自然現象、社会生活など、当時の人々の生活や信仰が漢字に反映されていました。例えば、「山」や「水」といった自然を表す文字は、そのまま古代人が敬ったものを象徴しています。

また、漢字には、多くの故事成語や古典的な名言が込められています。これにより、漢字は単なる言語の道具ではなく、歴史や哲学、道徳などが複雑に絡み合った文化的な遺産であることが分かります。漢字を通じて、古代文化を知ることができ、現代においてもその影響は色濃く残っています。

2. 漢字の地域ごとの違い

2.1. 中国本土における漢字

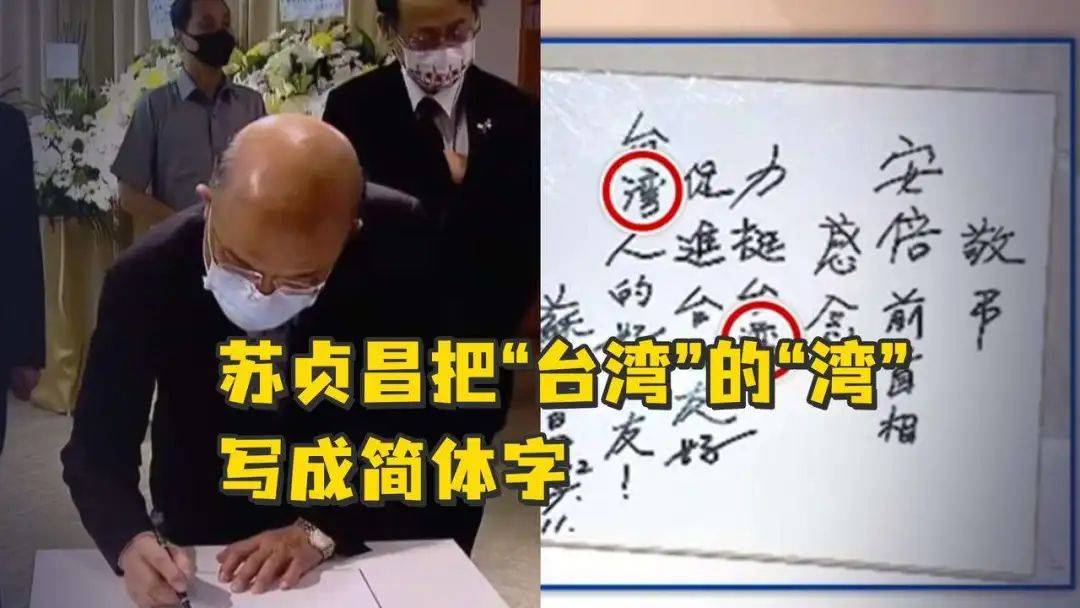

中国本土において、漢字の使用は非常に規範化されています。特に、中華人民共和国では、簡体字が主に用いられ、教育や公式文書で広く使用されています。簡体字は、筆画が少なく、書きやすいという特徴があります。そのため、漢字を学ぶ初心者にとっては、簡単に習得できる利点があります。

近年、簡体字の普及は加速しており、国内の教育政策でも簡体字の普及が推奨されています。これは、情報化社会の進展に伴い、迅速な情報の伝達が求められているからです。しかし、一方で、繁体字を使用する地域との文化的な違いも浮かび上がります。これにより、簡体字と繁体字の違いが、単なる文字の形式だけでなく文化的な背景にも関連していることが理解できます。

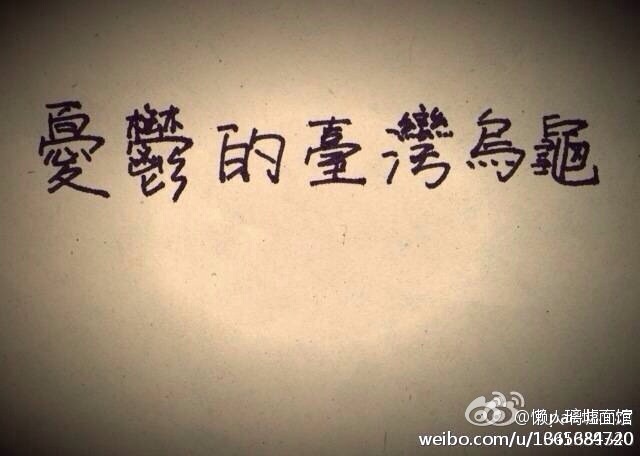

2.2. 台湾における漢字の使用

台湾では、繁体字が主流として使用されています。繁体字は、古くからの漢字の形を保持しており、より多くの筆画と構造を持つため、文化的にも歴史的にも重要な意味を持っています。台湾では、繁体字が長い間教育やメディアで主要な書記体系として利用されてきました。

繁体字の使用は、台湾の文化的アイデンティティを強化する要因ともなっています。地域の伝統やクリエイティビティが表現されているため、その保存や継承が非常に重視されています。また、繁体字は多くの文学作品や芸術にも使用され、その魅力を保ち続けています。このため、台湾では繁体字が単なる漢字の形式ではなく、地域の文化を形成する重要な要素となっています。

2.3. 日本の漢字の影響

日本では、漢字は「漢字」として借用され、日本語の中に溶け込んでいます。日本語の書記体系は、漢字、ひらがな、カタカナの三要素から成り立っており、漢字は名詞や動詞、形容詞の基幹として欠かせない存在です。日本においては、漢字は明治時代以降、再び強調され、教育でも広く利用されています。

日本の漢字は、意味の分化や発音の変化が特徴的で、日本語の文脈によって異なる使われ方をしています。例えば、漢字の音読みと訓読みが混在して運用され、一つの漢字が複数の読み方を持つこともあります。このような変化が、日本特有の文化や表現を生み出し、漢字の国際的な位置づけへの影響を与えています。

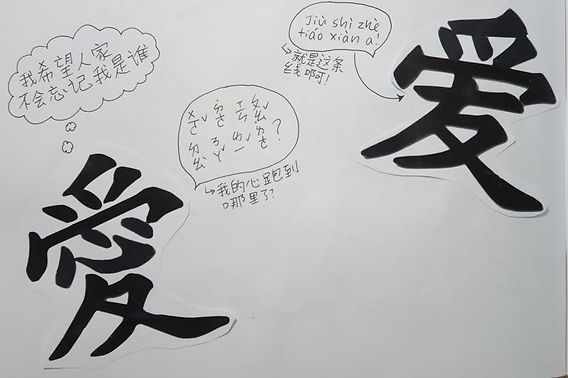

3. 漢字の簡体字と繁体字の違い

3.1. 簡体字の登場と普及

簡体字は、20世紀の初頭から中華人民共和国成立後にかけて、政府の政策によって普及が進みました。特に1950年代以降、識字率向上を目的として、教育現場で簡体字が強く推奨されました。簡体字はその形を単純化し、筆画数を減らすことで、書きやすく読みやすい文字として評価されています。

この普及は、特に都市部で顕著であり、学校教育やメディアで簡体字が使用されることで、国民にとっての言語の敷居を下げ、漢字学習の改革を促進しました。簡体字は電子メディアの普及とも相まって、ますます一般のコミュニケーション手段として定着してきました。しかし、その間に繁体字との文化的なギャップが生まれるなどの問題も指摘されています。

3.2. 繁体字の保存と文化的意義

繁体字は、台湾や香港を中心に現在も広く使用されています。繁体字の形式は、漢字の既存の形を保っているため、文化的な意味合いも大変深いとされています。多くの繁体字は、古い文献や書籍にその形が残されており、歴史を学ぶための手助けとなります。このように、繁体字は単なる文字にとどまらず、文化や伝統のシンボルであるといえます。

また、繁体字を使う人々は、漢字の美しさや伝統を尊重し維持しようとする意識が強いです。特に、書道や芸術においては、繁体字が非常に重宝され、その形式が美的な価値として評価されています。このため、繁体字は現代においても、ただのコミュニケーションの手段でなく、文化を守るための重要な役割を果たしています。

3.3. 簡体字と繁体字の学習の違い

簡体字と繁体字は、学習において異なるアプローチが求められます。簡体字は、筆画が少なく理解しやすいという利点から、特に漢字初心者にとっては習得しやすいとされています。例えば、「马(馬)」は簡体字で2画で書けますが、繁体字では「馬」と3画必要となります。このため、語彙を増やすプロセスが比較的スムーズです。

一方、繁体字を学ぶ場合は、その構造の複雑さから、習得には時間がかかることがあります。しかしその一方で、繁体字を学ぶことによって、より多くの文化的背景や歴史的観点を理解することができるという利点があります。そのため、学習者は自身の目的に応じて、どちらの文字を優先するかを選ぶ必要があるのです。

4. 漢字の発音と音韻

4.1. 漢字の音読みと訓読み

漢字には、音読みと訓読みの二つの読み方があります。音読みは、中国語からそのまま音を取り入れたもので、特に漢字の本来の意味を反映しています。一方、訓読みは、日本語での読み方であり、漢字が日本に導入された際に、日本語に適合するように変化したものです。この二つの読み方の存在は、漢字の利用を特に日本語において不思議で興味深いものにしています。

例えば、「行」という漢字は、音読みで「こう」と読みますが、訓読みでは「いく」となり、異なる文脈や使い方に応じて変化します。そのため、学習者は漢字の持つ多様な読み方を理解し、文脈によって変化する使用法をマスターする必要があります。この音読みと訓読みの違いは、日本語を学ぶ際の面白さの一つでもあります。

4.2. 音韻体系の地域的特徴

地域によって漢字の発音は大きく異なります。例えば、中国本土では普通話(北京語)が使用され、その発音が標準となっていますが、広東語や福建語など、地域ごとに多様な方言が存在します。これにより、同じ漢字であっても、発音が異なる場合があります。たとえば、「行」という漢字は、普通話では「háng」となりますが、広東語では「hang4」と発音されるため、異なる文化圏の人が漢字を見た際、その理解にバリエーションが生じ得ます。

日本においても、漢字は独自の音を持つため、発音の違いが存在します。日本語は、外来語を多く取り入れており、漢字も独特の発音を持つため、学習者にとってこれも学びの難しさの一因となります。音韻体系の地域的な違いは、漢字が持つ歴史や文化への理解を深める助けとなるでしょう。

4.3. 漢字の音声変化の流れ

漢字は時間の経過とともに音声に変化をもたらしました。古代漢字の発音は現代と大きく異なり、古音や中古音の研究に基づくと、今では想像もつかないほどの変遷があります。この変化は、特に歴史的な社会情勢や文化的な背景によって引き起こされています。

例えば、中国語の方言の変化は、地理的な要因や移住、社会運動と密接に結びついています。漢字の発音は、こうした社会的な状況によっても大きく影響を受けており、例えば明代の漢字と現代の漢字の音声を比較すると、著しい違いが見られることがあります。このため、漢字を学ぶ際には、その音声的な変化だけではなく、歴史的背景や文献を学ぶことも重要なのです。

5. 現代における漢字の役割

5.1. 教育と漢字の重要性

現代社会において、漢字は教育の重要な要素として位置付けられています。特に、中国や日本の教育体系では、漢字を正しく理解し記憶することが、言語学習の基盤となっています。子供たちは、漢字を学ぶ過程で言語の構造や文化的背景をも学ぶため、漢字教育はただの文字を覚える作業ではなく、より深い知識を身につける活動でもあります。

教育現場では、漢字の選択、配列、使用法に工夫を凝らし、興味を引く教材が用意されています。例えば、漢字を学ぶためのゲームやアプリが普及し、eラーニング環境でも活用されています。このように、現代の教育環境は、漢字の学習をより効率的で楽しいものにしています。

5.2. デジタル時代における漢字の使用

デジタル技術の発展は、漢字の使用にも大きな影響を与えています。スマートフォンやタブレットなどの普及により、漢字を手書きする機会は減少しましたが、代わりに入力ソフトを通じて漢字を使用する機会が増えています。これに伴い、漢字の「予測変換」や「スワイプ入力」などの技術が進化し、ユーザーの利便性が向上しています。

一方で、このようなデジタル化は、漢字の書き方や読み方を正確に習得する機会を減少させるという懸念も生まれています。特に若世代においては、漢字を書く力が低下しているとの指摘もあります。しかしながら、デジタル環境は新しい学びのスタイルを提供し、漢字教育をよりアクセスしやすいものとしています。

5.3. 漢字と国際交流の影響

国際交流が進む中で、漢字の持つ影響力はますます高まっています。中国語を学ぶ外国人が増えている中で、漢字の理解は非常に重要な要素となります。外国人が漢字を学ぶことによって、中国語や日本語の文化、価値観を深く理解することができます。このため、漢字は国際文化交流のツールの一つとして機能しています。

また、漢字は他の国の言語に影響を与え、日本の漢字文化も特に素晴らしい例です。多くの題名や作品が漢字を使いこなすことで、国境を越えた文化的な活動を生み出しています。漢字が持つ普遍的な魅力は、国際社会においても重要な架け橋となり得るでしょう。

終わりに

漢字の簡体字と繁体字の違いは、単なる文字のスタイルの違いだけでなく、それぞれの文化的背景、歴史的経緯、教育的意味合いを反映しています。簡体字は情報化社会においての効率性を重視した形であり、繁体字は美しさや伝統を保つ姿勢を表しています。これらの特徴を理解することで、漢字の深い文化的価値を知り、そしてそれを次の世代に引き継いでいくことの重要性がわかります。今後も、漢字を通じて広がる文化交流の可能性を期待したいものです。