漢字の使用頻度の歴史的変遷に関する記事をお届けします。このテーマは、中国文化の豊かさや日本語における漢字の重要性を理解する手助けになります。漢字は、ただの文字ではなく、文化的な象徴でもあり、時代と共に変化してきました。歴史の流れと共に漢字の使用頻度がどのように変わってきたのか、またその背後にある社会的、文化的要因について詳しく見ていきましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字の起源は約3500年前の中国にさかのぼります。商の時代に使われた甲骨文字が、漢字の最初の形と考えられています。この甲骨文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字であり、当時の人々が神託を受けたり、占いをしたりする際に使用されていました。これらの文字は、具体的な物事や出来事を表すもので、象形文字としての性質を強く持っています。

古代の漢字は、初めは単純な形状でしたが、次第に抽象的な表現が多くなり、音や意味を链接させる方式へと発展しました。この過程で、例えば、「日」(太陽)や「月」(月)といった自然物を表す漢字は、形が変わることなく現在も使われ続けています。しかし、漢字は単に表音文字ではなく、表意文字でもあるため、時代の進展と共にその使用法や意味が変化していったのです。

さらに、漢字は地域ごとに多様性を持ち、地方ごとの文化や習慣に影響されました。特に、漢字は隣国である日本や韓国にも影響を与え、その土地で新たな文字カルチャーを生み出しました。漢字の発展は、単に文字の形状が変わるだけでなく、言語の理解や交流のあり方にも大きく寄与してきたのです。

1.2 古代の漢字の形態

古代の漢字には、数多くの象形文字が存在しました。「口」、「山」、「水」などの形状は、自然界のものを模倣したものであり、今でも視覚的に感覚を呼び起こすことができます。この象形文字は、その形が持つ意味を理解することで、文字を学ぶ手助けとなりました。

古代漢字には象形の他に、「指事文字」や「会意文字」もあります。例えば、「森林」は「木」が二つ重なることで多くの樹木を表現しています。こうした文字の組み合わせによって、より複雑で抽象的な意味を表すことが可能となっていきました。このように漢字は、多層的な構造を持っているため、その理解には工夫が求められるのです。

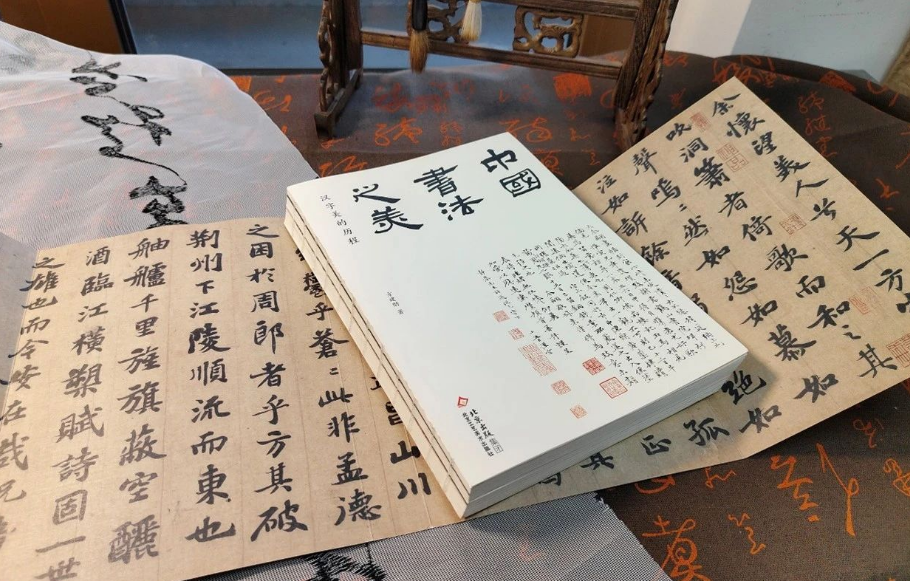

そして、漢字の古代形態の一つに、いわゆる「行書」や「草書」など、書体の進化もあります。書道文化が発展し、さまざまなスタイルが生まれたことで、漢字は単なる文字以上の芸術表現となりました。これにより、漢字はその美しさと意味を併せ持つ重要な文化的資産となったのです。

1.3 漢字の発展と地域的な変化

漢字は、中国大陸だけでなく、周辺諸国にも広がっていきました。日本、韓国、ベトナムなど、各地域で漢字が取り入れられ、それぞれの言語と融合しました。特に日本では、奈良時代に中国からの文化導入と共に漢字が伝わり、和語と漢語の結びつきが生まれました。この過程で、漢字は新たな発音や意味を持つようになり、日本語の語彙の一部として定着しました。

また、地域毎の方言や方言文字の影響で、漢字の使用法が地域特有の色を帯びることもあります。たとえば、中国北方の漢字と南方の漢字では、発音や使用される文字が異なり、その地域の文化や習慣を反映した表現が見られます。

その後の時代においても、漢字は常に変化し続け、教育制度や技術の発展、そして国際化の波によって、その意味や使用方法が大きく変わりました。これにより、漢字は単なる文字以上のものとなり、国を超えた文化的な架け橋の役割を果たすようになったのです。

2. 漢字の使用頻度とその変化

2.1 現代日本における漢字の使用状況

現代の日本では、漢字は日常生活や仕事の文書、学術的な研究から、SNSやメールに至るまで幅広い場面で使用されています。公的な文書や書籍、新聞記事には、多くの漢字が使われており、特に日本語の文章においては、漢字が無いと意味が伝わりにくいこともあります。一方で、漢字を使わないひらがなやカタカナも、特定の用途や傾向において重要な役割を果たしています。

現在、日本の教育現場では、漢字の習得が学童にとって重要な課題とされています。小学校で学ぶ漢字は、学年ごとに定められた教育漢字に基づいており、学ぶべき漢字の数は年々増加しています。これは、情報量の増大や国際的なコミュニケーションの必要性からの要求が反映されていると言えるかもしれません。

さらに、近年ではデジタル化が進み、日常的に漢字を打つ機会が増えていますが、この影響により漢字の使用が減少しているという懸念もあります。入力方式の普及により、漢字を覚える必要が減少しつつある一方、正確な漢字の使用が求められる場面では依然として重要視されています。

2.2 漢字の教育と学習

日本の教育カリキュラムにおいて、漢字の教育は小学1年生から始まります。最初に学ぶのは非常に基本的な漢字であり、学年が進むにつれて、難易度の高い漢字が追加されます。そのため、学校教育は漢字の基礎を固める重要な役割を果たしています。漢字を学ぶことで、その形と意味を理解するだけでなく、語彙力の向上にも寄与することが期待されています。

また、漢字学習には特有の挑戦もあります。たとえば、同じ音を持つ漢字が複数存在し、それぞれ異なる意味を持つため、混乱を招くこともあります。中でも、「生」や「生きる」、「生まれる」など、同音異義語の理解や使い分けは、非常に重要なポイントです。そのため、漢字を効率よく学ぶための教材や方法が多様化しており、視覚的なイメージを重視した教育が進んでいます。

最近では、漢字を学ぶためのアプリやゲームが増え、楽しみながら学べる環境が整いつつあります。これにより、若者たちが漢字に対して抱く興味を引き出し、学習のモチベーションを高める手段として期待されています。デジタルネイティブ世代にとって、漢字の学習は新たな形を持つことになりました。

2.3 メディアと漢字の利用法

メディアにおける漢字の使用は、さまざまなトピックにわたります。新聞、雑誌、テレビ番組、インターネットの記事など、あらゆる形式で漢字は重要な役割を果たしています。特に、報道や学術的な文章では、漢字によって情報が明確化され、誤解を避けるために必要です。また、特定の業界用語や専門用語も漢字を多く含むため、理解するためには漢字の知識が不可欠です。

一方、SNSの普及に伴い、ユーザーの漢字の使用スタイルも多様化しています。フルテキストではなく、略語や絵文字を用いた表現が増えているため、漢字の使用頻度が減少する傾向も見られます。しかし、これにより逆に漢字の新しい使い方が生まれ、それに対応しようとする動きも出ています。例えば、若者たちはインスタグラムやTwitterで独自の表現を使用し、新たな文化を形成しています。

このように、メディアにおける漢字の利用法は変化し続けており、新旧の融合が見られます。近年では「漢字検定」の人気も高く、漢字を学ぶこと自体が一つの趣味や文化的な活動として評価されていることも注目すべき点です。メディアを通じて人々が漢字に触れる機会が増えることで、漢字そのものへの興味も高まっています。

3. 漢字の使用頻度の歴史的背景

3.1 歴史的文献に見る漢字の使用

漢字は、古代中国の文献から現代日本の文学作品に至るまで、様々な歴史的文献の中で使用されてきました。例えば、古代中国の「詩経」や「易経」などは、漢字を用いた文学作品として非常に高く評価されています。これらの文献は、漢字の歴史や文化を知る上で貴重な資料であり、漢字の発音や意味がどのように変遷してきたかを理解する手助けとなります。

また、漢字の使用度は、歴史的な出来事や社会背景にも影響を受けます。戦国時代や漢の時代には、統一された文字が国家のアイデンティティを形成するための主要な要素となり、漢字の普及が進みました。一方で、時代が下るにつれて、さまざまな方言や地方語の影響を受けることもあり、漢字の使用は地域差が生まれる要因ともなりました。

さらに、江戸時代の商業の発展や学問の普及によって、漢字の使用頻度が劇的に増加しました。この時期に出版された書物やパンフレットは、民衆が漢字に触れる重要な機会を提供し、一般市民の漢字への理解度を高める結果となりました。これらの文献は、当時の漢字の使用状況を知るための貴重な記録でもあります。

3.2 時代ごとの使用頻度の変遷

漢字の使用頻度は、時代が移り変わるにつれて大きく変化しました。例えば、明清時代に入ると、さまざまな文化や思想が交じり合い、漢字の使用スタイルも多様化しました。この時期には、官僚制度の発展に伴い、文学や行政の文書でも漢字が一層重要視されるようになります。一方で庶民の生活においては、漢字よりもひらがなやカタカナが多く使用されるようになり、日常会話の表現にも変化が見られるようになりました。

20世紀に入り、明治維新を経て日本に西洋の文化が流入することによって、漢字の使用法にも影響が及びました。この時期に日本では「漢字かな交じり文」が一般的となり、漢字とひらがな、カタカナのバランスが重要視されました。この変化は、文章の可読性を向上させ、漢字の扱い方を柔軟にする試みでもありました。その結果、現代日本においては、漢字を使いこなすことが求められるようになりました。

しかし、近年ではパソコンやスマートフォンの普及に伴い、漢字の使用頻度は再び変化の時を迎えています。デジタル化により、テキスト入力での漢字変換が可能になったことから、漢字を直接手書きする機会が減少しています。これにより、若い世代の漢字離れが指摘される一方、進化した漢字学習アプリやオンライン学習ツールによって、むしろ漢字を効率よく学ぶ機会も増えていると言えるでしょう。

3.3 社会的要因が漢字に与えた影響

漢字の使用頻度には、社会的な要因が大きな影響を与えています。例えば、政治や経済の安定度、教育制度の整備、さらには国際的な関係の変化が挙げられます。中華人民共和国成立後、各地域で漢字の簡略化が進み、中国の教育制度でも漢字の教育法が見直されるなど、社会全体が漢字に対するアプローチを見直しました。このように、政治的な決定が漢字の使用頻度にも影響を及ぼすことが浮き彫りになっています。

日本においても、第二次世界大戦後に欧米文化の影響を受けた結果として、カタカナや英語の導入が進み、漢字が日常で使用される比率が変化しました。この背景には、日本社会がより国際化していく中で、コミュニケーションの効率化を求められるようになったという事情があります。また、国際化に伴い、外国人に対する漢字教育の重要性も増していきました。

このような社会的要因と文化的背景が複雑に絡み合って、漢字の使用頻度は絶えず変化し続けています。未来においても、社会の変化に応じて漢字がどのように使われ、伝承されていくのかが注目されています。

4. 漢字の使用頻度と日本語の関係

4.1 漢字とひらがな、カタカナの役割

漢字は日本語において非常に重要な役割を果たしており、ひらがなやカタカナとの関係性は深いです。漢字は主に名詞や動詞の根幹を担い、それに対する助詞や語尾をひらがなが役割分担する形になっています。このように、漢字、ひらがな、カタカナがバランスよく組み合わさることで、明確で豊かな表現が可能になるのです。

例えば、外国語からの借用語はカタカナで表記されることが一般的ですが、これに漢字が組み合わさることで、一層意味が明確になります。「コンピュータ」を「計算機」と言い換えることで、その具体的な機能がより伝わりやすくなるからです。このように、異なる種類の文字を使い分けることで、日本語の表現力は増しているのです。

しかし、すべての言葉が漢字を必要とするわけではありません。特に感情を表す言葉や日常的な会話では、ひらがなが多く使われる傾向があります。これにより、話し言葉と書き言葉の間に微妙な違いが生まれ、コミュニケーションの幅が増すことになります。このように、漢字とひらがな、カタカナの絶妙なバランスが日本語の魅力を引き立てているのです。

4.2 漢字が表現するニュアンス

漢字の数には限りがあるものの、一つの漢字が多様な意味を持つことが特徴です。例えば、「行」は「行く」として動作を表すだけでなく、「行う」「行列」など、さまざまな用法が存在します。このように、同じ漢字が異なる文脈で使われることで、より多くの情報を短く伝えることができるわけです。

また、漢字の持つイメージは日本語の表現において非常に重要です。「愛」という漢字は、単なる愛情だけでなく、愛することの背景にある文化や歴史までをも含意しています。これにより、言葉に深みが増します。そして、漢字を使うことで、相手に与える印象をコントロールできるため、コミュニケーションにおける戦略的な工夫も可能になります。

言葉におけるニュアンスを考えると、漢字の持つ意味や象徴性が、単なる文字以上のものと気づかされます。コンテクストによって変わる漢字の意味や使用法は、日本語の持つ深さを物語っており、それが日本語を学ぶ楽しさの一つでもあるのです。

4.3 漢字の多義性とコミュニケーション

漢字の多義性は、日本語の表現において非常に重要な役割を果たします。一つの漢字が複数の意味を持つことで、会話の中でコンテクストによって解釈が変わることがあります。たとえば、「太郎」は選挙などで使われる少名詞ですが、名前の一部でもあります。このように、漢字の使い方によって伝わるニュアンスが変わるため、言語習得においては注意が必要です。

また、漢字を使い分けることで、話し手の意図を明確にすることができます。たとえば、「対話」と「対論」は似た意味を持っていますが、前者は友好的なコミュニケーションを、後者は対立的な議論のニュアンスを持っています。こうして、コミュニケーションの質を向上させるために漢字の選び方は重要な要素となります。

このように、漢字の多義性が日本語のコミュニケーションに与える影響は大きく、漢字を適切に使いこなすことが、効果的なコミュニケーションのカギとなります。時には冗長な説明を避け、簡潔に伝えるために漢字をうまく活用することが求められます。

5. 漢字の未来と使用頻度の展望

5.1 デジタル社会における漢字の変化

デジタル社会に突入した現代では、漢字の使用方法にも大きな変化が見られます。パソコンやスマートフォンの普及により、漢字をキーボードで簡単に入力できるようになった一方、手書きの機会が減少しています。これは、特に若い世代において漢字を生成する能力に影響を与える可能性があります。

加えて、漢字変換ソフトやアプリは、ユーザーが正しい漢字を選択する手助けをしてくれますが、同時に漢字を学ぶ必要性が薄れるという逆の影響もあります。このため、教育現場での漢字教育がどのように展開されるかが今後の課題となるでしょう。また、デジタル化によるコミュニケーションスタイルの変化に伴い、漢字の使い方が新たな文化的な潮流を生むことが期待されます。

さらに、SNS等で使われる略語や新語の台頭により、漢字の使用頻度は変動しています。しかし、これが漢字の絶対的な減少を意味するのではなく、新たなコミュニケーション手法が生まれるなかで、漢字が依然として文化的アイデンティティを形作っていることも忘れてはなりません。

5.2 漢字の国際的影響

漢字は日本だけでなく、中国や韓国、ベトナムなど多くの国で使用されており、その国際的な影響は無視できません。特に、アジアの文化圏では漢字が共通の文字としての役割を果たし、文化的な絆を強めています。この背景には、歴史的な交流や経済的な関係が深く関わっています。

最近の国際化の進展により、海外でも漢字を学ぶ機会が増えています。たとえば、アメリカやヨーロッパでは、日本語を学ぶ学生が漢字を習得するためのプログラムが在ります。この流れは、日本文化に対する興味が高まる中で、今後も続いていくことが予想されます。こうした国際的な状況は、漢字が持つ文化的価値を再確認する契機にもなるでしょう。

また、国際交流を進める中で、漢字の役割が高まることが期待されます。例えば、ビジネスや学術的な場面でのコミュニケーションにおいて、漢字が相手国の文化を理解するための架け橋になるかもしれません。こうした新たな展望が、漢字への関心を再燃させる要因になるでしょう。

5.3 漢字教育の今後のあり方

未来における漢字教育は、技術の進化に伴って、その方法やアプローチが変わることが考えられます。まず、デジタル技術の活用がさらに進むことで、効果的な漢字学習が可能になるでしょう。オンラインプラットフォームやアプリを用いた学習が主流になる中で、従来の紙媒体による教育に代わる新しいスタイルが確立されていくことが期待されています。

また、AI技術の発展により、個々の学習者に合わせたカスタマイズされた教育内容の提供が可能になるかもしれません。これにより、漢字の習得がより効果的に行えるようになり、学習の効率が高まるでしょう。

さらに、国際化に伴い、外国語として漢字を学ぶ機会も増えます。海外における日本語教育の充実によって、国際的な文化交流の場で漢字の重要性が高まることでしょう。このように、今後の漢字教育は、多様な学習環境と方法を持ちながら、進化していくことが期待されます。

終わりに

今回の「漢字の使用頻度の歴史的変遷」というテーマを通じて、漢字が如何にして文化的アイデンティティの一部として、日本語に深く根付いているのかを理解することができました。漢字の起源、発展、そして現代の使用状況や将来の展望を辿ることで、単なる文字としての側面ではなく、文化的、社会的な背景をも含む豊かな表現ができることを再確認しました。

今後も漢字の未来を見守ることで、文化やコミュニケーションの形がどのように変わっていくのか、その変化を楽しむことができるでしょう。漢字は、私たちの言葉の一部であり、歴史の中で生き続ける価値ある宝です。