中国の文化は数千年の歴史をもつ豊かなものであり、その中心には漢字という独特の文字体系があります。本記事では、漢字と送り仮名の歴史的関係について詳しく探っていきます。まず、漢字の起源とその発展に焦点を当て、送り仮名の重要性、そして両者の歴史的背景について考察します。最後に、現代における漢字と送り仮名の関係や、それらの未来展望に迫ります。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字は約3500年前の中国の殷代に遡るとされています。この時期に、甲骨文字という最古の漢字が出現しました。甲骨文字は亀の甲羅や動物の骨に刻まれ、主に占いの目的で使用されていました。これらの文字は、物事の名前や行動を象徴する形で作られ、古代中国人の考え方や生活様式を反映していました。

初期の漢字は象形文字が主流であり、実物を模した形を持っていました。例えば、「山」は山の形を特徴的に表しており、視覚的な理解が容易でした。しかし、時が経つにつれて、漢字は単なる象形から発展し、より抽象的な形へと変化していきました。これによって、様々な概念や感情を表現できるようになり、漢字の表現力が格段に向上しました。

漢字が発展する過程には地域的な多様性も影響しており、各地で異なるスタイルや書体が生まれました。例えば、篆書、隷書、楷書など、漢字の書き方は時代や地域によって変化を遂げ、今日私たちが知る漢字の基盤が作られました。このように、漢字は時代と文化の影響を受けながら進化し続けているのです。

1.2 漢字の進化

漢字の進化は、その用途に伴ってさまざまな変化を遂げました。殷代以降、漢字は周代、戦国時代、さらには秦統一以後の漢代と、各時代ごとに改良され、改変されることで、より効率的かつ使用しやすいものになっていきました。この時期、特に漢代は「漢字の黄金時代」と呼ばれ、多くの書物が生み出され、漢字が広範囲に普及しました。

また、漢字の進化には文字の合成や変音も大きな役割を果たしました。特定の音を持つ文字が他の文字と組み合わさることで、新たな意味や読み方が生まれました。このような文字の合成は、日常会話や文学作品において重要な要素となっていきました。たとえば、「借」という漢字は、「借りる」という行為を表し、日常生活に密接に関わっています。

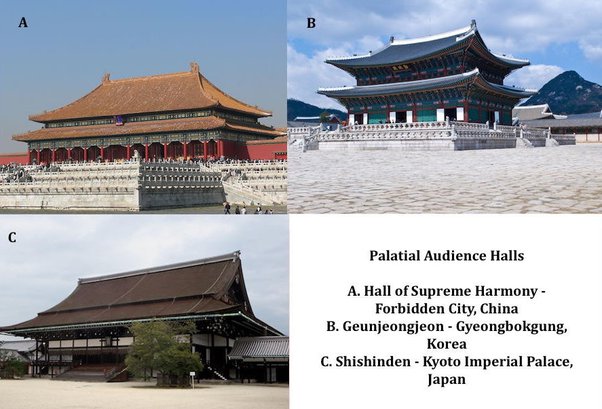

さらに、漢字は日本や韓国、ベトナムといった neighboring countries にも伝わり、各国で独自の発展を遂げました。日本では漢字が「漢字」として受け入れられ、それに加えて「ひらがな」や「カタカナ」といった音韻文字が発展しました。このように、漢字は国境を超え、文化の架け橋となったのです。

1.3 漢字の地域的多様性

漢字は中国の他にも、多くの地域で使用されており、自国独自の文化や言語に融和しています。例えば、日本では「漢字」という名称が使用されるだけでなく、送られる仮名(送り仮名)が加わることで、発音や意味を補完する役割を果たしています。日本の漢字は中国の漢字に多くの影響を受けつつも、独自の進化を遂げてきました。特に、音読みと訓読みの2つの読み方が生まれたことは、漢字の使い方に大きな影響を与えました。

他方、韓国ではハングルが主流ですが、漢字も依然として使用されています。韓国語に取り入れられた漢字は、同じ文字であっても日本語とは異なる音や意味を持つ場合があり、地域による特有の文化や歴史が感じられます。このように、漢字はその地域の言語や文化によって異なる顔を持つのです。

また、ベトナムでは、かつて「チュノム」と呼ばれる漢字の変形が使用されていましたが、今ではラテン文字を基盤とした「クオック・グー」が主流となっています。それでも、古い文献や文化財には未だに漢字が多く含まれており、これらの地域における漢字の存在意義を示しています。このように、漢字の地域的多様性は、国や地域による言語的・文化的な違いを反映しているのです。

2. 漢字の送り仮名の重要性

2.1 送り仮名の定義と役割

送り仮名とは、漢字の後に続くひらがなやカタカナのことを指し、その漢字の読み方や文脈を明確にする役割を果たします。日本語においては、漢字だけではなく、送り仮名を加えることで文章の意味が深まることがあります。例えば、「読む」という動詞は、「読」という漢字の後に「む」を加えることで、動作を明確に示すことができます。

送り仮名の役割は、単に発音を示すだけでなく、漢字の持つ意味を区分することにも関与しています。同じ音の漢字が存在する場合、送り仮名を使うことで、それが何を示しているのかを明確にすることができます。例えば、「行く」という動詞は、「行」という漢字に「く」を足すことによって、目的のある動作を示します。

また、送り仮名は文章の流れをスムーズにし、読み手にとっては理解を助ける鍵となります。送り仮名があれば、どのような意味でその漢字が使われているかを瞬時に把握することができ、表現がより豊かになります。このように、送り仮名は日本語の表現において欠かせない要素であることがわかります。

2.2 日本語における送り仮名の役割

日本語では漢字と送り仮名の組み合わせが非常に重要です。漢字が持つ意味は、その文脈によって変わる場合がありますが、送り仮名のおかげで、正確な解釈が可能になります。例えば、「仕える」という漢字の「仕」には様々な意味が込められていますが、「つかえる」という送り仮名を加えることで、忠実に仕えるという特定の行為が示されます。

また、送り仮名は日本語の文法的な役割も担っています。動詞や形容詞を活用させる際に、送り仮名が必要不可欠です。例えば、「書く」という動詞に対しては、「書きます」や「書いている」のように、送り仮名の変化によって文の意味が変わります。このように、送り仮名があることで、日本語はより柔軟かつ表現豊かな言語となっています。

さらに、送り仮名は教育の面でも重要です。特に日本の教育課程では、初めて漢字を学ぶ際に送り仮名を使うことが奨励されます。このことにより、子供たちは漢字の意味だけでなく、その使い方や読み方も同時に学びやすくなっています。このように、送り仮名は日本語教育における重要な要素としても位置づけられています。

2.3 送り仮名がもたらす意味の明確化

送り仮名は、漢字の持つ潜在的な意味を明確にし、誤解を避けるために非常に重要です。特定の漢字が複数の意味を持つ場合、送り仮名を加えることで、その意図を明確にすることができます。例えば、「名」という漢字は「名前」や「名誉」などの意味を持ちますが、送り仮名を加えることで、具体的なニュアンスを持つ表現が可能になります。

また、送り仮名があることで文のリズムや流れが良くなり、読み手にとって理解しやすい文が形成されることになります。例えば、「知る」という動詞に「こと」を加えた場合、「知ること」という表現が生まれ、より具体的な内容を伝えることができます。送り仮名を効果的に用いることで、書き手の意図がスムーズに伝わり、誤解を防ぐ効果があります。

このように、送り仮名は単なる視覚的な補助にとどまらず、文章の意図を補完する重要な役割を果たしています。送り仮名の使い方を工夫することで、より深い意味を持った表現を生み出すことができ、これは日本語独特の表現技法ともいえるでしょう。

3. 漢字と送り仮名の歴史的背景

3.1 漢字の伝来と初期の影響

漢字が日本に伝わったのは、6世紀頃のこととされています。中国の文化や技術が日本列島に影響を与え始めたのは、この時期に遡ります。最初は寺院や政府の文書に漢字が使われていましたが、やがて庶民の生活にも広がり、漢字が日常的に使用されるようになりました。このように、漢字の伝来は日本の文化的な発展に大きな影響を与えました。

漢字の伝来とともに、日本には音読みと訓読みという二つの読み方が生まれました。音読みは中国語の発音を元にしたもので、一方の訓読みは日本語の意味や発音を基にしたものです。この二重の読み方は、漢字を使った日本の文化の独自性を際立たせ、日本語の発展に大きく寄与しました。

しかし、初期の漢字使用には混乱もありました。特に、漢字を使うことで母国語である日本語の文法体系が損なわれる懸念がありました。この問題を解決するために、古代の日本人は独自の送り仮名を発展させ、漢字と日本語が共存できるような環境を整えていったのです。

3.2 送り仮名の発展と変遷

送り仮名は漢字の受容とともに徐々に発展していきました。最初は、漢字がそのまま使用されることが多かったものの、読みや意味の補完が必要だと感じられるようになり、送り仮名が加わるようになりました。古代の文学作品や文書を見ると、すでに送り仮名の使用例が見られることから、その重要性が早期から認識されていたことが伺えます。

平安時代には、特に和歌や物語文の中で送り仮名の使用が盛んになり、読みやすさやリズム感を向上させるために工夫がなされました。多くの文学作品には、送り仮名が巧妙に使われ、その作品の表現力を豊かにしています。この時期、平仮名や片仮名が発展し、送り仮名とともに日本語が文化の中で根付いていったことがわかります。

江戸時代になると、印刷技術の進展により、書籍が広がり、漢字と送り仮名の組み合わせが一般的に用いられるようになりました。この時期には、教育の普及も相まって、送り仮名の使用が標準化されました。現代の日本語は、このような歴史的経緯を経て、漢字と送り仮名の絶妙なバランスの上に成り立っているのです。

3.3 宗教や文化における漢字と送り仮名

漢字と送り仮名は、日本の宗教や文化にも深く根付いています。特に、仏教が伝来した際には、経典や教えを漢字で表現することが重要視され、多くの宗教文書に漢字が使用されてきました。これにより、宗教的な思想やメッセージが日本語に適応され、送り仮名を通じて信者に伝わるようになったのです。

また、日本の伝統的な芸術や文学においても、漢字と送り仮名は重要な役割を果たしてきました。歌や詩においては、特定の意味を強調するために送り仮名を効果的に利用し、感情や情景を描写するための工夫がされています。このように、漢字と送り仮名は日本文化の重要な構成要素として、文学や美術の発展を促したのです。

近年では、漢字と送り仮名が日本のポップカルチャーやメディアにも広く使われるようになり、若者たちにとってもその重要性は変わりありません。アニメやマンガ、音楽などのジャンルでも、漢字の使い方を工夫し、新しい表現方法を模索しています。こうした流れの中で、漢字と送り仮名はただの文字体系を超え、現代文化に新しい価値をもたらしているのです。

4. 現代における漢字と送り仮名の関係

4.1 教育における漢字と送り仮名

現代の日本において、教育システムでは漢字と送り仮名の重要性が強調されています。小学校では、漢字の読み書きを習う際に、送り仮名を付けることが基本として教えられています。これにより、子供たちは漢字の意味を理解するだけでなく、使い方や文法も同時に学ぶことができるのです。

特に、漢字の学習方法には、多様なアプローチがあり、子供たちにとって楽しみながら学ぶ環境が整っています。例えば、漢字と送り仮名を使ったクイズやゲームが授業に取り入れられることで、興味を持って学ぶことが促進されています。このように、教育における漢字と送り仮名の関係は、学習の質を高めるために欠かせない要素となっています。

また、近年では漢字の教育においてデジタル技術が利用されるようになり、漢字と送り仮名の学びがより効率的になっています।アプリやオンラインサービスを通じて、手軽に漢字を学ぶことができるため、子供だけでなく大人も自ら学んでいる姿が多く見られます。このような流れの中で、漢字と送り仮名の存在意義がより一層強調されることになりました。

4.2 メディアと漢字の使用

現代のメディアにおいても、漢字と送り仮名は重要な役割を果たしています。新聞や雑誌、テレビ、インターネットなど、情報を伝えるメディアには漢字が多用されますが、その際に送り仮名が使われることで、理解が容易になります。特に、専門的な内容やニュース記事では、送り仮名の正確な使い方が重要視され、誤解を避けるために工夫されています。

さらに、メディアにおける漢字の使用は、視覚的な魅力を持つ要素ともなっており、デザインやレイアウトにおいても活用されています。特に、広告やパッケージデザインにおいては、漢字の特徴を生かした印象的な表現が利用され、消費者の注目を引くことが目的とされています。こうしたメディアの変化は、漢字と送り仮名の使用法に新しい展開をもたらす要因となっています。

また、SNSやブログなどのオンラインコミュニティにおいても、若者を中心に漢字と送り仮名の使い方がトレンドとなっています。特に、略語や新しい表現方法が誕生している中で、漢字と送り仮名がどのように組み合わされるかが話題になることも多く、言語の進化を感じる場となっています。このように、メディアは漢字と送り仮名の関係を新しく彩り、現代のコミュニケーションにおいて重要な役割を担っています。

4.3 デジタル時代における漢字と送り仮名

デジタル時代の進展により、漢字と送り仮名の使用は新たな変化を迎えています。特に、スマートフォンやパソコンの普及により、漢字の入力が簡単になり、日常生活において急速に変化しています。音声入力技術の発展により、漢字を意識することなく言葉を入力できるようになったため、読みやすさを一層重視する必要が出てきたのです。

一方で、デジタル媒体では新しいスラングや略語が生まれることも多く、漢字と送り仮名の使い方が多様化しています。これにより、若い世代では伝統的な使い方とは異なる新たな表現を模索する動きも見られます。SNSでは、短縮形や独自の表現が広まる中で、漢字と送り仮名の関係が再定義されているのです。

また、このデジタル化の波は、漢字の教育にも影響を与えています。オンライン学習やアプリを通じて、漢字と送り仮名の学習がよりインタラクティブかつ多様化しており、その影響で漢字の持つ意味や表現方法が新たな形で伝わるようになっています。このように、デジタル時代における漢字と送り仮名のあり方は、これからの日本語文化にも大きな影響を与えることでしょう。

5. 漢字と送り仮名の未来展望

5.1 海外での漢字の普及

漢字は日本だけでなく、世界中でその影響力が広まりつつあります。特に、中国をはじめとする漢字文化圏では、漢字が日常的に使われ、人々の生活に根付いています。また、近年では、海外においても漢字の学習が注目され、日本語学習者にとっては漢字を習得することが大きな課題となっています。

このような中、漢字の普及は国際的な文化交流を促進する要因となります。多くの外国人が日本語を学ぶ際に、漢字とその背後にある文化を探求することで、異文化理解が深まります。また、海外の学校や大学でも、日本語教育の一環として漢字が取り入れられるようになっており、漢字の未来は明るいと言えます。

その一方で、漢字の特異性から来る学習の難しさも克服すべき課題です。特に、送り仮名の使い方に関しては、非母語話者が理解しづらい点も多いため、教材や教育方法の改善が求められています。これにより、漢字と送り仮名がより多くの人々に受け入れられる未来が期待されます。

5.2 送り仮名の今後の進化

送り仮名の使い方は、時代と共に変化し続けています。特に、デジタル環境の中でのコミュニケーションにおいては、どのような送り仮名が使われるかが注目されるポイントです。例えば、SNSでは短縮形が一般化している現代において、送り仮名が省略されることも多々あります。しかし、これは必ずしも悪影響とは言えず、新たな文化を生む要因としても考えられます。

また、若者の間では、特定の単語や表現に対してユニークな送り仮名が生まれ、個性を表現する手段として活用されています。これにより、送り仮名の進化が観察され、日常的なコミュニケーションにも新たな展開を生むことに繋がります。将来的には、こうした送り仮名の変遷が日本語の表現力をさらに豊かにしていくことでしょう。

このように、送り仮名の未来は、現代の日本語のあり方を反映する重要な要素となります。教育やメディア、さらには個人の表現スタイルが影響を与える中で、送り仮名が持つ意味や役割は今後ますます重要性を増すことが期待されます。

5.3 漢字文化の保存と継承

漢字と送り仮名は、日本の伝統的な文化や歴史を示す重要な要素でもあります。そのため、漢字文化の保存と継承は、今後の日本にとって重要な課題となります。文化遺産や古典文学、歴史的文書などが漢字で表現されているため、これらの世代を超えた繋がりを保つことが求められています。

特に、教育現場では、漢字教育の重要性が再認識されつつあります。子供たちが古典文学や伝統文化に触れる機会を提供することで、彼らの言語感覚を育み、漢字の価値を理解できるようにすることが重要です。こうした取り組みが、将来的に漢字文化の保存に繋がるのです。

また、デジタル技術の進化を活用して、漢字文化をより身近に感じられる環境を整えることも一つの方法です。例えば、オンライン教材やアプリを利用して、漢字や送り仮名を楽しく学べるコンテンツを提供することで、若い世代に対する漢字文化の普及を図ることができます。このようなアプローチは、現代の社会においても漢字文化が生き続けるために不可欠です。

終わりに

漢字と送り仮名の歴史的関係は、日本の文化や言語を理解する上で非常に重要です。漢字の起源や進化、送り仮名の役割、そしてそれらがもたらす意味の明確化について考察することで、日本語の特異性や美しさを再認識することができました。未来に向けても、漢字と送り仮名の関係は進化を続け、国際的な文化交流や教育においても重要な役割を果たしていくことでしょう。

このように、漢字と送り仮名は単なる文字体系を超え、私たちの文化やアイデンティティを形成する重要な要素です。今後も、漢字文化の保存・継承を通じて、多くの人々にその価値を伝え、さらなる発展を見守っていきたいと思います。