漢字と書道の美学

中国文化の中でも特に注目すべきは、漢字の存在とその書道における美学です。漢字はただの文字ではなく、数千年にわたる歴史を持つ文化の象徴です。漢字がどのように発展してきたのか、その意義が何か、そして書道という芸術を通じてどのように表現されているのかを探求していきます。書道は文字が持つ美しさを引き出す技術であり、その背景には深い哲学や文化が息づいています。

漢字の起源と発展

漢字の起源

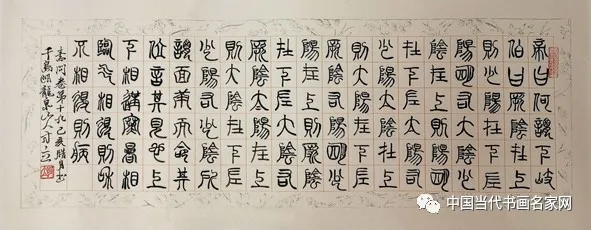

漢字の起源は、古代中国にさかのぼることができます。その最も古い形態とされるのが甲骨文字で、これは商王朝の時代に使用されていました。甲骨文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字であり、占いの結果などを記録するために用いられていました。これらの文字は、象形文字としての性質を持ち、具体的な物体や事象を示しています。

甲骨文字の発見によって、漢字が持つ象徴的な魅力が明らかになりました。例えば、「山」という字は実際の山の形を模しており、視覚的なイメージを通じてその意味が伝わります。このように、漢字は視覚的要素を強く持っており、意味を直感的に理解しやすい特徴を持っているのです。

初期の漢字は、基本的に象形文字や指事文字、会意文字などで構成されており、次第に形を洗練させながら発展してきました。例えば、古代の「水」という字は、流れる水の形を描いたものであり、その後も形が変わりつつも水という概念を保持しています。このような変遷を辿ることで、漢字の発展過程は非常に興味深いものとなります。

漢字の初期形態

漢字が初めて形をなした時期には、さまざまなスタイルが存在しました。摸倣的な象形文字から始まり、次第に抽象化され、表意文字としての機能を持つようになります。初期の漢字は、農業や天候、動物など、当時の人々の生活と密接に結びついていました。たとえば、「田」は稲作の重要性を反映した象形文字であり、農耕社会の根底にある価値観を表しています。

その後、漢字は宗教的な儀式や政治的な記録にも利用されるようになりました。このことは、漢字がいかにして文化的な基盤を形成してきたのかを示しており、社会の変化とともにその役割も進化していきました。特に漢代には「漢字」という呼称が用いられるようになり、文字としての重要性がさらに高まっていきます。

また、漢字の初期形態には、多くの漢字が他の文化圏に及ぼした影響も見られます。たとえば、古代日本における漢字の受容は、日本の文化に大きな変革をもたらしました。このように、漢字の初期形態は多岐にわたる歴史的背景を持ち、研究する価値があります。

漢字の発展過程

漢字の発展は、約3,000年以上にわたる歴史を経て、形状や意味の変化を遂げてきました。漢字の重要な転換点となるのが、秦代の統一文字政策です。この時期に、分散していた各地方の文字が標準化され、後の常用漢字が確立します。これにより、文字の使用が一層普及し、異なる地域間のコミュニケーションが円滑になりました。

次に漢字は、隷書や楷書などの様々な書体が生まれ、書道の表現力が豊かになりました。隷書は、より速く書くために工夫された書体であり、楷書は読みやすさを重視した形に進化しています。これによって、漢字は視覚的な美しさだけでなく、実用性も兼ね備えるようになり、さまざまな場面で使用される機会が増えていったのです。

また、漢字の発展は、歴史的事件や文化交流とも密接に関連しています。たとえば、仏教の伝来とともに多くの新しい漢字が取り入れられ、それが日本や韓国などの周辺国に影響を与えました。このように漢字は単なる文字以上のものであり、文化の象徴としての役割を果たしています。

漢字の意義と文化的背景

漢字と中国文化の結びつき

漢字は、中国文化の根底に存在する重要な要素です。漢字が成立した頃から、言語と文化が密接に結びついていました。中国の歴史、哲学、芸術、そして日常生活のあらゆる側面において、漢字は中心的な役割を果たしています。そのため、漢字を理解することは、中国の文化を深く理解する手掛かりにもなるのです。

たとえば、漢字は古典文学や詩、哲学書において重要な媒体となっています。老子や荘子のような古典的哲学者の思想は、漢字を通じて伝えられ、多くの人々に影響を与え続けています。また、中国の詩は漢字の美しさを活かした表現が多く、音韻や形状が韻を踏むことで、深い感情を伝える手段となっています。これにより、漢字が文化の価値観や思考様式を映し出していることが明らかになります。

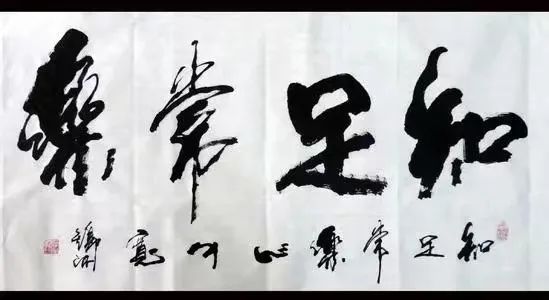

さらに、漢字のデザインや形状は、その美的側面によっても注目されています。特に書道においては、漢字を芸術として表現する際、文字の形や筆の運びによって感情や哲学的な概念が表れます。このように、漢字は単なるコミュニケーションの手段に留まらず、文化的アイデンティティを形成する重要な要因です。

漢字が持つ象徴性

漢字は、その形状や意味から多くの象徴性を持っています。例えば、「山」という漢字は、言葉のままに山の形を模しており、自然との密接な関係を反映しています。他にも、「水」、「火」、「木」などの漢字も、自然界の要素を象徴するものとして重要です。これらの漢字は、自然界との調和を重視する中国文化の一部をなしており、日々の生活にも深く根ざしています。

さらに、漢字には文化的な象徴も多く内包されています。「愛」や「礼」、「和」などの漢字は、倫理や価値観を表し、これらが社会の中でどのように生かされているかを示す重要な要素です。これらの言葉は、家庭や社会、政治においても重んじられ、様々な場面で使われています。

また、漢字の持つ象徴性は、その哲学的な背景とも深く結びついています。道教や儒教といった思想においては、漢字の形や意味がそれぞれの教義や価値観を具現化しています。このため、漢字を学ぶことは、単に言語を学ぶことだけではなく、深い文化的理解を得ることにもつながるのです。

漢字と哲学の関係

漢字は、哲学とも深い関係を持っています。特に儒教や道教の教えには、漢字の意味や形が反映されており、思想的な基盤を成しています。例えば、儒教では「仁」や「義」、「礼」といった漢字が重要視され、それぞれの漢字はその哲学的な概念を表しています。このように、漢字は思想の表現を可能にする文字としての役割を果たしています。

また、道教においても漢字は重要です。「道」や「自然」という概念は、それぞれが持つ漢字を通じて理解されます。道教の哲学においては、自然との調和や人間の存在意義が深く探求されており、それを表現する手段として漢字が用いられます。これにより、漢字は単なる言語の枠を超え、思想を体現する重要な役割を担います。

さらに、漢字を用いた哲学的思考は、詩や文学にも表れています。古典的な詩や文章は、漢字を巧みに用いて感情や思想を表現しており、漢字の持つ深い意味と美的性格を十分に引き出しています。このように、漢字は哲学と思考の真理を探求する上で、欠かせない要素となっています。

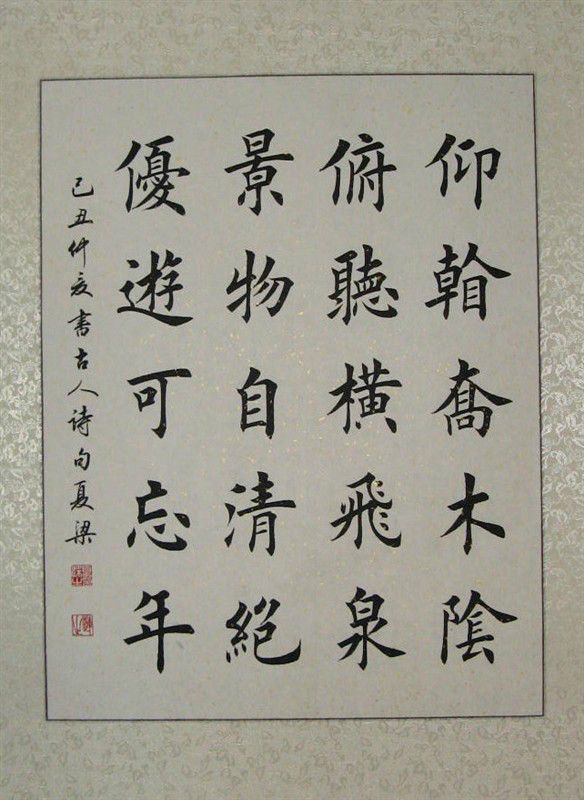

漢字と書道の美学

書道の歴史と発展

書道は、漢字を用いた美的表現の一つであり、その歴史は非常に古いものです。漢字が成立した初期から人々は文字を描くことに特別な美を見出しており、書道は次第に芸術の一形態として発展してきました。書道の技術は、時代や地域に応じて多様化し、各種の流派やスタイルが生まれました。

書道の歴史を辿ると、初期には簡素な形が多かったですが、次第により洗練された技術が求められるようになります。特に隷書や楷書が盛んに使われるようになると、書道も一つの芸術として確立されました。その後、唐代や宋代にかけて、書道の黄金時代が到来します。この時期には多くの有名な書家が登場し、彼らの作品は後世にも大きな影響を与えることとなります。

また、書道の発展には、さまざまな社会的背景が影響を与えています。特に官僚制度が整っていた時代には、書道が出世や政治的地位を得るための手段ともなりました。書道は文化的な教養を示すものであり、地位の高い者ほどその技術を磨く必要があったのです。このため、書道は単なる文字の書き方から、文化的なアイデンティティや社会的地位を示す重要な手段となっていきました。

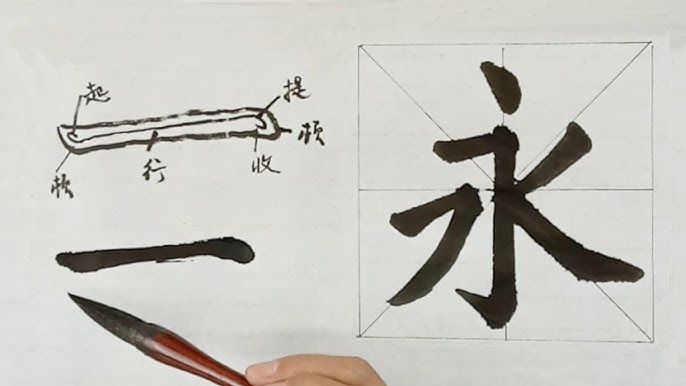

書道における漢字の表現

書道では、漢字が文字としての役割を超え、芸術作品として表現されます。筆の運びやインクの使い方によって一文字が持つ意味や感情が変化し、まるで生きているような印象を与えます。たとえば、力強い筆致で書かれた「力」という字は、その文字自体が力強さを象徴し、見る者に強烈なメッセージを伝えます。

漢字の表現には、構造や形状のバランスが非常に重要です。書道家たちは、一定の規則に基づいて文字を描きつつも、表現の自由を持ち合わせています。これによって、書道作品は一つとして同じものがなく、個々の書道家の個性や感情が反映されるのです。また、漢字に込められた意味と書道が融合することで、見る者に深い感動を与えます。

さらに、漢字の表現においては、色や紙の選択、さらには展示の仕方に至るまで、様々な要素が考慮されます。これにより、作品全体が一つの

芸術作品として完成されるのです。書道は、言葉の持つ意味をより深く理解させると同時に、その美的側面を際立たせるための重要な手段となっています。

書道の技術と流派

書道にはさまざまな技術が存在し、その技術は書道家のスタイルや流派によって異なります。基本的な技術としては、筆の持ち方や運び方、インクの濃淡、紙との相性があります。書道家は、これらの基本をマスターし、個々のスタイルを確立していきます。例えば、王羲之や蘭亭序に象徴されるような流麗な書体や、見た目にも力強い隷書、楷書もその代表的な形式です。

日本や韓国などの周辺国によっても、書道はさまざまな影響を受けています。日本の書道は、独自の発展を遂げ、特に墨を使った独特な表現方法が確立されました。これにより、日本の書道は漢字に基づきながらも、独自の美学と技術を持つこととなります。例えば、禅宗の僧侶たちは、書道を通じて自己を表現し、瞑想的な要素を加えたスタイルを形成しました。

また、流派に応じては、技術やテーマが異なることもあります。一部の流派は、特定の文字や言葉に焦点を当てた作品を制作しますが、他の流派は抽象的な表現や自然をテーマにした作品を生み出します。こうした多様性が、書道という芸術をさらに深いものにしています。

漢字の現代的な使用

現代中国における漢字

現代の中国では、漢字が日常生活のあらゆる場面で使用されています。新聞、書籍、テレビなどのメディア、さらにはデジタルコミュニケーションに至るまで、漢字は重要な情報伝達の手段です。特に近年は、インターネットの普及に伴い、漢字の使用が新たな形で進化しています。

漢字の現代的な使用は、単に情報を伝えるだけでなく、特定の感情やメッセージを持つことが求められています。たとえば、SNSやメッセージアプリでは、短いメッセージで感情や意見を述べるために、絵文字やスタンプと共に漢字が使用されます。この新しい表現方法は、漢字の役割を単なる書き言葉から、視覚的なコミュニケーションへと変化させています。

また、現代では漢字の教育も重要視されています。学校教育においては、漢字の読み書きだけでなく、文化的背景や象徴性についても教えられています。これにより、子供たちは漢字を通じて自国の文化を理解し、自身のアイデンティティを形成する一助となります。

漢字とデジタルコミュニケーション

デジタル時代の到来により、漢字の使用方法は大きく変化しています。スマートフォンやコンピューターの普及によって、漢字を簡単に入力することが可能になり、より多くの人々が漢字を使ったコミュニケーションを行うようになりました。これにより、漢字の学習や普及は加速しています。

しかし一方で、デジタル環境では漢字の簡略化も進んでおり、草書体や略字が一般化する傾向にあります。これにより、より多くの人が漢字を使いやすくなった反面、正確な読み書きのスキルが鈍化する懸念もあります。このような変化は、漢字の文化的価値や美学に影響を与える可能性があります。

また、漢字のデジタルフォントやデザインが発展することで、書道や芸術における新たな表現が生まれています。デジタル書道として知られるこのジャンルは、従来の書道から派生し、現代的なアプローチで漢字を美しく表現する試みです。このため、漢字は今もなおその形を変え、進化し続けています。

漢字の教育と普及

漢字の教育は、現代においても重要なテーマです。特に、中国や日本の学校に通う子供たちは、漢字を効率よく学ぶためのプログラムが組まれています。漢字の学習は、単なる記憶作業だけでなく、漢字の成り立ちや歴史、文化的な背景を教えることが重視されています。このようなアプローチによって、子供たちは漢字に対する理解を深め、自身の文化的アイデンティティを形成する機会を得るのです。

また、最近ではオンライン学習やアプリを通じて、漢字を学ぶ機会が増えています。特に外国人に対しては、漢字の読み書きを楽しむための教材やプログラムが多く提供されているため、漢字の普及が進んでいるのも特徴です。これにより、漢字は国境を越えて愛され、学ばれる存在となるでしょう。

さらに、文化交流の場においても、漢字はつまり部分をなしています。講座やイベントを通じて、漢字や書道を叫ぶ機会が増え、世界中の人々に影響を与えています。このような活動は、漢字の魅力とその文化的意義を広める助けとなり、国際的な理解や交流を促進する役割も果たしています。

海外における漢字の影響

日本における漢字の受容

日本において漢字は、古代からの長い歴史を経て、今日の文化や社会に根付いています。漢字は仏教の経典や中国の古典文学を通じて日本に伝わり、次第に日本独自の文学や哲学の中に取り入れられていきました。平安時代や江戸時代にかけて、漢字の使用が増加し、やがて現代日本においても重要な役割を果たしています。

日本では、漢字の訓読みと音読みが共存している点も特徴的です。これにより、漢字は日本語の語彙の一部として独自の進化を遂げました。例えば、「行」という漢字は、音読みの「コウ」としても、訓読みの「いく」としても使われ、文脈に応じて意味が変わることがあります。このような現象は、漢字の柔軟性を示しています。

また、日本独特の文字文化として「和式漢字」や「仮名」との組み合わせが存在します。これにより、日本の文学や詩はユニークな美しさを持つことができ、両者を融合させた新しい表現が生まれました。漢字が日本にもたらした影響は計り知れず、現代日本の文化の基盤とも言えるでしょう。

韓国やベトナムにおける漢字の変遷

韓国においても、漢字は歴史的に重要な役割を果たしてきました。韓国の文化・歴史において、漢字は深い影響を及ぼしており、朝鮮王朝時代には漢字が正規の書き言葉として使用されました。しかし、20世紀に入り、ハングルが普及するにつれ、漢字の使用は次第に減少していきました。

一方、ベトナムでも漢字は長らく使用されていました。特に、柄のある政治・文化において漢字が使われたが、ベトナム戦争以降、ラテン文字に基づく表記法が普及し、漢字の使用は限られるようになりました。今日でも一部の文書や伝統的な場面で漢字が見られるものの、主流を形成することはなくなっています。

このように、韓国やベトナムにおける漢字の変遷は、それぞれの文化や歴史の中で重要な物語を持っています。漢字の影響は、今でも各国の文化や言語に色濃く残っており、国際的な交流の中で再評価され続けています。

漢字の世界的な広がりと影響

漢字は、中国や日本、韓国などの漢字文化圏に限らず、世界中に広がりを見せています。近年では、英語やフランス語のような欧米の言語にも影響を与える場面が増えています。たとえば、漢字に基づいたカリグラフィーやアートが国際的に注目され、展覧会などで多くの人々に評価されるようになっています。

また、言語学や文化研究においても、漢字は重要なテーマとなっています。さまざまな研究書や論文が出版され、それにより漢字や書道が持つ文化的・歴史的意義が広く認識されています。これにより、漢字は国際的な文化交流や理解を促進する要素となります。

さらに、国際的なイベントや教育プログラムにおいても、漢字が頻繁に取り上げられるようになっています。例えば、国際的な書道コンペティションなどでは、世界中の書道家が集まり、独自のスタイルを持つ作品を披露しています。このような交流の場では、漢字を共通の言語とし、異なる文化の架け橋となることが期待されます。

終わりに

以上のように、漢字は中国文化や社会の根底に存在し、その歴史、意義、美学において非常に重要な役割を果たしています。漢字の起源や発展、文化的背景を理解することで、中国文化の深さや豊かさを感じることができます。さらに、書道という芸術を通じて漢字の美しさを体験することができ、古代から現代にかけて受け継がれてきた文化を次世代に伝える義務があります。

漢字は、ただの文字であるだけでなく、文化的なアイデンティティを形成する要素でもあります。そのため、漢字を学ぶことは、単なる語学習得にとどまらず、歴史や美学を通じて深い文化的理解を得ることができる貴重な経験です。今後の漢字や書道の発展に注目し、その美しさを享受し続けたいものです。