漢字は、中国の文化と歴史の中で深い意味を持つ文字体系です。その起源は古代にさかのぼり、数千年の間に変遷を遂げてきました。漢字の形状や使われ方は時代ごとに変わり、また書道という独自の芸術形式としても発展を続けています。本記事では、漢字の変遷を通じて、書道への影響を深く考察していきます。

1. 漢字の歴史的背景

1.1 漢字の起源

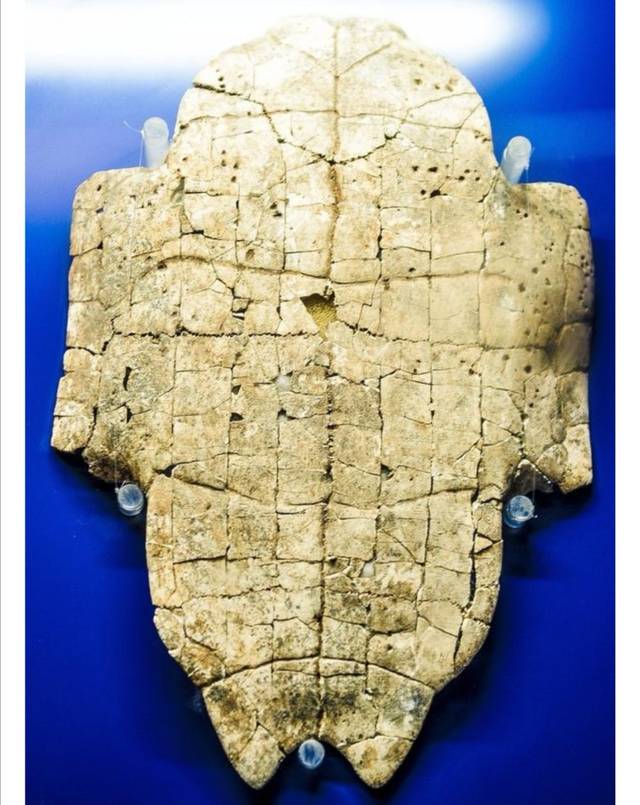

漢字の起源は古代中国の殷の時代にさかのぼります。この時期の文字は、占いのために亀の甲羅や動物の骨に刻まれた「甲骨文字」として知られています。甲骨文字は文字としての形態を持ち、またそれが音や意味を持つことを示しています。文字は単なる記録手段にとどまらず、神聖な儀式や王権の証明として利用されていました。

漢字が普及するにつれて、その形態は次第に変化しました。例えば、漢字はもともと絵文字から発展したものであり、特定のものや事象を象徴する形で作られました。このような象形文字は、漢字の基本的な特徴を今に伝えています。例えば、「山」という字は、山の形そのものを模しており、初期の人々にとって直感的に自然を理解する手助けをしました。

また、漢字は他の文字体系と比較しても独特な進化を遂げています。例えば、アルファベットは音を表すことが主な機能ですが、漢字は音と意味が複雑に絡み合っています。このため、漢字が持つ情報の密度は非常に高く、単一の文字が多くの異なる意味を持つことが可能です。

1.2 初期の漢字の形態

初期の漢字は、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字から構成されていました。例えば、象形文字は特定の物体を模して作られた字であり、これにより対象物への理解を直接的に結びつけることができました。一方、形声文字は音と意味を組み合わせて作られ、これにより言葉の響きと視覚的な形が連動するようになりました。

まさにこのような多様性こそが、後の漢字の発展を促す土台となりました。例えば、「河」という字は、水を表す象形文字「水」と「可」を組み合わせて作られた形声文字であり、このように構造が明確なため、初めて漢字を学ぶ人々にとっても理解しやすくなっています。

また、これらの初期の漢字は、さまざまな地域や文化によって変化を遂げました。例えば、古代日本に伝わった際には、漢字は平仮名やカタカナと組み合わさって、新たな表現手段を生み出しました。このような文化的交流は、漢字の発展にとって非常に重要な要素となっています。

1.3 漢字と他の文字体系との比較

他の文字体系と比較して、漢字はその独特な構造と使用方法から、多くの興味と研究の対象となっています。例えば、アルファベットは音を表すために使用され、多くの場合、単語の一部として機能します。これに対して、漢字は一字一字が特定の意味を持ち、多くの異なる音に関連づけられるため、より多層的な情報を持つことができます。

さらに、漢字は漢文化圏のみならず、隣接する文化にも影響を与えてきました。例えば、韓国のハングルは漢字からインスピレーションを受けた部分があり、ベトナム語の古い表記システムであるチューニュは漢字を元にしていました。これらの事例は、漢字の影響力がいかに大きいかを示しています。

もちろん、漢字には批判的な視点もあります。漢字は覚えるべき字の数が多く、習得に時間がかかるため、特に外国人にとっては大きな壁となります。しかし、このような課題にもかかわらず、漢字の美しさや表現の豊かさが、多くの人々を惹きつけ続けています。

2. 漢字の発展過程

2.1 漢代の漢字の変化

漢代に入ると、漢字は大きな変革の時期を迎えました。この時期には、「隷書」と呼ばれる新しい書体が誕生し、漢字の書き方が徐々に洗練されていきました。隷書は、従来の篆書よりも直線的で簡略化された形状を持ち、実用性が高かったため、官僚や商人に広く使用されるようになりました。

また、この時期には、漢字の字形も徐々に変化し、簡易化されていきました。この簡略化は、印刷技術の発展とも密接に関連しており、商業活動や行政手続きにおいて漢字の使用が普及する中で、より迅速に書かれる必要があったためです。これにより、多くの人々が漢字を手軽に扱えるようになり、文化の普及に寄与しました。

さらに、漢代は「六書」の理論が確立された時期でもあり、漢字の成り立ちや分類についての理解が深まりました。これにより、異なる書体や形式が登場し、それぞれの場面に合わせた文字の使い方が広がっていきました。このような漢字の発展は、まさにその後の日本の文字文化にも影響を与える重要な要素となりました。

2.2 隋唐時代の漢字の発展

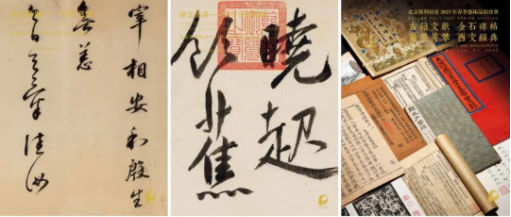

隋唐時代は、漢字がさらに洗練されるとともに、書道が大きく発展した時期でもあります。特に、この時代の書道は「筆の技術」と「感情の表現」を融合させ、いわゆる「書道芸術」として確立されました。この時期の書道家たちは、漢字の美しさだけでなく、その背後にある精神性や哲学を表現することに重きを置きました。

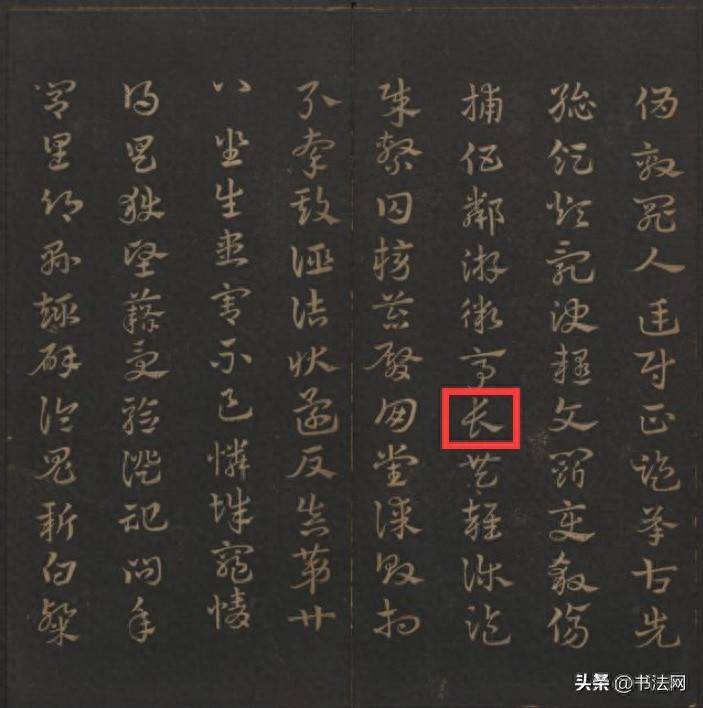

また、この時代には「楷書」や「行書」といった新しい書体が確立され、漢字の形状が一層整ったものになります。楷書は、非常に読みやすく、整然としており、日常的な文書や公式な記録に広く使用されました。一方、行書は、メリハリと流れるような美しさを持ち、個々の表現が豊かになるため、書道芸術として重宝されました。

唐代の詩人や書道家たちの影響により、漢字はただのコミュニケーションツールから、芸術的表現にまで発展しました。彼らの作品は、漢字の形や流れを通じて、情緒やリズムを持った表現になります。この流れは、後に日本や韓国の書道文化においても再評価される要因となったと考えられています。

2.3 宋代以降の漢字の進化

宋代に入ると、印刷技術の発展が漢字の普及にさらに寄与しました。「活版印刷」の導入により、多くの文学作品や学問が一般に流布され、多くの人々が漢字に触れる機会を得ました。この時期の漢字は、特に商業や教育の場での使用が増え、社会全体が文字文化に密接に結びつくようになります。

また、宋代は「草書」の発展が見られ、この書体はすばやく書くための技術として人気を博しました。草書は、漢字の字形を大きく変化させるものの、漢字の根本の意味は失われないため、多くの書道家たちがこのスタイルを愛用しました。草書は書道の芸術性をさらに高め、感情をストレートに表現する手段として広がりました。

このように、宋代以降の漢字の発展は、技術的側面だけでなく、文化的な側面にも深く影響を及ぼしました。書道は、個々の書道家の表現により多様化し、また漢字が持つ意味の豊かさも一層深まりました。その結果、漢字はただの文字ではなく、文化そのものを象徴する重要な要素となりました。

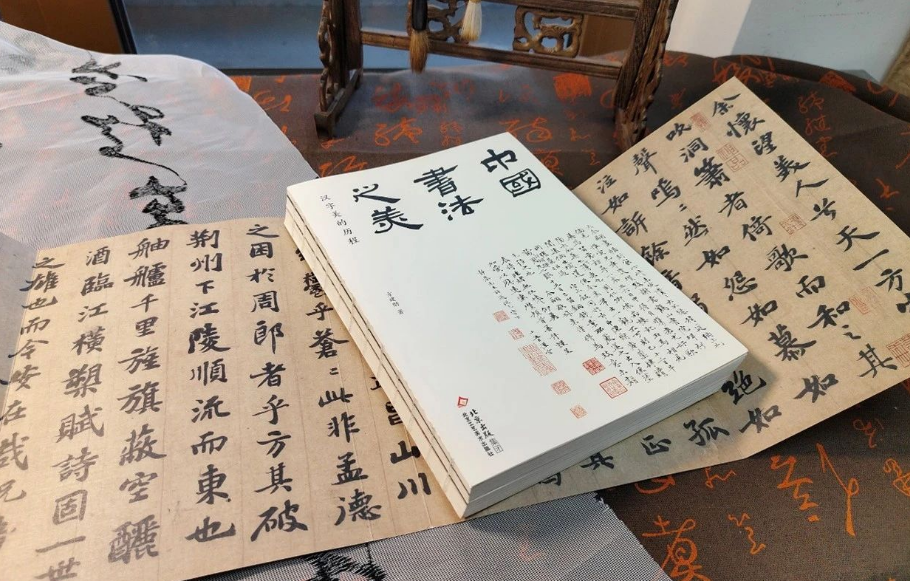

3. 漢字と書道の関係

3.1 書道の起源

書道は古代中国から続く伝統的な芸術形式であり、漢字を使って美しさや感情を表現する方法として発展してきました。書道の起源は、文字の書き方に精緻さと個性を求める文化の中にあります。初期の漢字を書いた際の美しさを追求する過程で、書道が生まれました。

書道の発展は、古代の文人や官僚が文字を書くことの重要性を理解し、それを美的な芸術として昇華させることから始まりました。彼らは、ただ文字を書くのではなく、筆遣いや墨の濃淡、字形のバランスに気を配り、書道作品を通じて自己を表現しました。

書道がその後、芸術として確立する過程には、中国だけでなく日本や韓国における「漢字文化圏」の影響も重要です。これにより、書道は単なる技術的なスキルにとどまらず、感情や哲学を表現する方法としての意味を持つようになりました。

3.2 書道の流派とスタイル

時間が経つにつれて、書道にはさまざまな流派が生まれ、それぞれのスタイルや技巧が発展していきました。代表的な流派には、唐代の「楷書流派」、宋代の「行書流派」、そして明代の「草書流派」などがあります。これらの流派は、それぞれの歴史的背景や文化により異なる特徴を持っています。

たとえば、楷書流派は、文字の形を整えることに重点を置き、正確な字形を求めます。これに対し、行書流派は自由な筆遣いを重視し、書道作品に柔らかさや流れるような美しさを持たせます。また、草書流派は、非常に自由で抽象的な形を追求し、感情や想念の表現を重視します。

これらの流派やスタイルは、書道を学ぶ人々にとって、それぞれ異なる理解や技巧を深める手助けとなります。どのスタイルを選ぶかは、個人の好みや目的によるものですが、すべてのスタイルが漢字を通じて表現される美しさを追求している点において共通しています。

3.3 書道における漢字の重要性

書道において漢字はただの表記手段にとどまらず、その美しさや深い意義を理解することが不可欠です。例えば、漢字が持つ形状や意味は、書道作品全体の表現を豊かにする要素となります。また、書道を通じて感じられる感情や哲学は、漢字そのものからも引き出されます。

書道の各作品には、漢字の持つ個別の意味が反映され、書道家の個性や感情を伝える手段となります。例えば、喜びや悲しみ、静寂や激情といった感情は、特定の漢字の形や書き方によっても表現されます。このように、漢字は書道作品にとって感情やメッセージの窓口となるのです。

また、漢字の多様性や豊かさも書道の魅力の一部です。異なる漢字は、それぞれ異なる文化や歴史的背景を持ち、書道作品を通じてそれらが融合することで新しい価値を生み出します。このように、漢字は書道の核となる要素であり、文化全体に深い影響を与え続けています。

4. 漢字の変遷と文化への影響

4.1 漢字の簡略化とその背景

漢字は、時代とともにその形状や書き方が簡略化されていく過程がありました。特に20世紀に入ると、漢字の簡略化が進み、実用的な面での需要に応える形で新しい字形が導入されました。簡略化は、教育や出版の観点からも利便性をもたらしました。

漢字の簡略化にはさまざまな理由がありますが、一つは国民教育の普及によるものです。より多くの人々が漢字を学び、使うためには、書きやすく、覚えやすい字形が必要とされました。これに対する社会的・文化的な支持も大きく、簡略化された漢字が広く受け入れられました。

さらに、簡略化の背景には、情報化の進展もあります。デジタル化が進み、情報の迅速なやり取りが求められる時代において、簡略化された漢字は即時的な理解を促進します。この流れは、現代においても続いており、漢字の使用方法や形が新しいスタイルへと進化しています。

4.2 異文化との交流が漢字に与えた影響

漢字は中国文化圏において中心的な役割を果たしてきましたが、他の文化との交流を通じて、その形や使われ方にも変化が生じてきました。特に、日本や韓国、ベトナムなどの国々では、漢字が独自の進化を遂げながら受け入れられ、それぞれの文化に根付いていきました。

日本では、漢字が平仮名やカタカナと結びつき、新たな表現形式が生まれました。これにより、漢字は日本語の文脈の中で異なる意味やニュアンスを持つようになり、日本独自の漢字文化が形成されました。また、韓国においても、ハングルと組み合わせて漢字が使用され、言語の多様性が生まれました。

異文化との交流が漢字に与えた影響は、単なる文字の変化にとどまらず、社会全体の価値観や思考方式にも影響を及ぼしました。漢字が持つ豊かな意味が他の文化に溶け込むことで、新たな思考や表現が生まれ、国際的な文化交流の架け橋としての役割を果たしてきたのです。

4.3 現代における漢字の役割

現代において、漢字は依然として中国文化圏において重要な位置を占めています。ただのコミュニケーションのための道具としてだけでなく、文化やアイデンティティの象徴としても認識されています。漢字はその背後にある歴史や哲学を反映し、社会的な価値観にも深く結びついています。

特に、漢字は現代社会においてもアートやデザインの重要な要素として注目されています。書道や漢字アートは、伝統的な文化を継承しながらも、現代的な解釈や表現を加えることで、新しい価値を生み出す手段として活用されています。また、デジタルメディアの発展により、漢字は視覚的表現としても多様な形で表現されるようになりました。

さらに、漢字は国際的なコミュニケーションにおいても再認識されています。特に中国が国際社会で影響力を持つ中で、漢字の理解や使用は他国においても重要とされ、教育分野やビジネスシーンで注目を浴びています。このように、漢字は時代や文化を超えて、今もなおその存在意義を持ち続けています。

5. 漢字の未来

5.1 デジタル時代と漢字の適応

現代のデジタル化社会において、漢字はどのように適応しているのでしょうか。一つの重要な点は、漢字が文字入力の方式やフォントのデジタル化に伴い、さまざまな新しいスタイルを取り入れていることです。スマートフォンやパソコンの普及により、漢字の入力方法は多様化し、手書きから直接入力、また音声入力まで多岐にわたります。

デジタル環境では、コミュニケーションのスピードと効率が求められるため、漢字もこの要求に応える形で進化しています。例えば、エモjiや絵文字との組み合わせにより、漢字と視覚的なコミュニケーションが融合しています。これにより、漢字が文字だけでなく、感情やコンセプトを伝えるための多彩な表現手段として機能するようになりました。

しかし、デジタル化には課題もあります。特に、手書きの重要性が低下していることに対する懸念があります。漢字を筆で書くことの減少は、書道の技術や伝統が失われる危険性を孕んでいます。このため、デジタル時代においても、漢字に対する理解や技術を持ち続けることが重要です。

5.2 漢字教育の現状と課題

漢字教育は、中国文化圏において非常に重要な位置を占めています。特に、中国本土では学校教育の一環として、早い段階から漢字の学習が始まります。教育者たちは、漢字の構造や成り立ちを理解させることで、学生に深い知識を持たせることを目指しています。

しかし、漢字教育にはいくつかの課題も存在します。一つは、覚えるべき漢字の数が多く、学習者にとってのハードルが高いことです。特に外国人学習者にとっては、その数と複雑さが大きな壁となります。また、漢字の使い方やニュアンスの違いを理解することも、学習者にとって難しい部分です。

このため、教育現場では新しい教授法や教材の開発が求められています。漢字の持つ意味や歴史、文化的背景を学ぶことを強調し、単なる記憶だけではなく、実際のコミュニケーションに役立つスキルを身につけることが目指されています。

5.3 漢字の国際的な影響力

漢字の影響力は、文化的な側面を超え、国際的な交流においても重要です。特に、中国が経済的に成長し、国際的なプレゼンスを高める中で、漢字はますます注目されています。多くの国々が中国とのビジネス関係を構築する中で、漢字の理解が必要とされる場面が増えています。

また、漢字はアジアだけでなく、世界中の教育機関や研究機関でも研究対象となっています。漢字の美しさや独特な文化的背景が魅力となり、漢字の学習や書道が国際的なイベントや交流プログラムのテーマになっています。こうした活動を通じて、漢字は文化の一部として国際的に広まり続けています。

さらに、日本や韓国、ベトナムにおける漢字文化も、国際的な流れの中で再評価されつつあります。これにより、漢字のもつ文化的な価値が他国の人々にも認識され、新しい視点での理解が深まることが期待されます。

終わりに

漢字は、その歴史的背景と文化的影響力によって、言語の枠を超えた芸術的表現の一環として重要な役割を果たしています。書道を通じての漢字の変遷は、単なる文字の変化にとどまらず、文化全体の進化をも促しています。デジタル化が進む現代においても、漢字は人々のコミュニケーションの中心的な要素としてその存在意義を保ち続けています。

今後、漢字がどのように進化し、どのように世界中で受け入れられていくのか、それは非常に興味深いテーマです。漢字の美しさと深い文化的意味は、未来においても人々の心を打ち続けることでしょう。その進化を見守ることは、私たちにとっても大きな楽しみであり、興味深い研究対象でもあります。